Racisme et humanitaire

Elba Rahmouni & Marc Le Pape

Ce dossier réunit plusieurs publications du Crash datant pour les plus anciennes d’une vingtaine d’années : elles abordent de différentes manières le thème du racisme et de l’humanitaire, et évoquent également la manière dont les discussions sur le racisme se sont engagées au sein de Médecins sans Frontières.

Certaines publications portent directement sur MSF et le monde de l’humanitaire. Dans « Doit-on discriminer pour agir ? Le profilage : une pratique nécessaire mais débattue » Françoise Duroch (UREPH) et Michaël Neuman abordent les raisons et les implications de la pratique croissante du profilage du personnel au sein de MSF. Dans l’interview « De l’inertie bureaucratique à la fragilité politique » (2020), Jean-Hervé Bradol répond aux questions : comment la politique de l’organisation envers son personnel a-t-elle évolué dans l’histoire ? Quelles sont les pistes actuelles pour lutter contre les inégalités ? Dans « La réponse à l’épidémie d’Ebola : négligence, improvisation et autoritarisme » (2016), il questionne le faible niveau de soins et de recherches en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia pendant l’épidémie. Celui-ci aurait été jugé inacceptable ailleurs que dans ces trois pays pauvres d’Afrique subsaharienne. Dans le blog « L’exotisme humanitaire » (2012), Marc Le Pape propose une analyse critique du culturalisme anthropologique auquel recourent fréquemment des membres d'ONG humanitaires pour expliquer les comportements de ceux qu’ils secourent. Il arrive que cette approche du réel soit décevante et peu utile à la conduite des secours. Dans « Missions et missionnaires » (2004), Rony Brauman dresse un parallèle entre mission évangélique coloniale et campagne de santé publique à partir d’une opération de MSF au Guatemala. Enfin, dans « A propos de la conférence mondiale contre le racisme à Durban » (2001) il exprime l’importance et la difficulté de constituer l’inventaire des formes de racisme et questionne le lien entre sionisme et racisme.

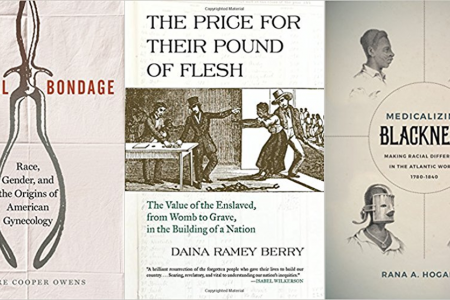

D’autres publications relèvent du champ des recherches en histoire. Dans le blog « Race et santé. Un article passionnant sur l'histoire de la médecine » (2018), Rony Brauman évoque trois livres sur l’histoire de la médecine aux États-Unis dans le contexte de l’esclavage : entre expérimentation et résistance, cette histoire des rapports entre race et santé montre le rôle décisif des esclaves africain(e)s, notamment en gynécologie, conçue comme technique d’accroissement du capital esclavagiste. Lors une conférence du Crash (2015), l’historien de la médecine Guillaume Lachenal présente son ouvrage « Le médicament qui devait sauver l'Afrique, un scandale pharmaceutique aux colonies » dans lequel il décrit la puissance de l’institution médicale au sein de l’empire colonial français. Dans l’article « Les limites de l'universel. L'accès des sans-papiers à une couverture maladie en France depuis 1999 » (2014) Caroline Izambert répond à la question : comment l’ordre symbolique de la politique d’immigration a-t-il conduit à la mise en scène du traitement différencié des personnes en situation irrégulière, parfois au mépris de la rationalité bureaucratique et économique revendiquée par les responsables politiques en matière de gestion de l’État social ? L’historien Nicolas Bancel reçu par le Crash (2005) pour un débat intitulé « Le colonialisme, un projet humanitaire ? » pose la question suivante : l'humanitaire est-il (au moins en partie) une pratique post-coloniale, « une nouvelle forme de souveraineté de l'Occident sur le reste du monde » ? Il y répond positivement.

Pour compléter ce dossier, nous vous proposons également la lecture de trois articles. « Decolonisation is a comfortable buzzword for the aid sector » (2021) de Themrise Khan. Pour l’auteur le débat sur la décolonisation est rarement centré sur les colonisés. Aujourd'hui, le mot décolonisation n'est plus compris dans son contexte historique comme un processus de séparation violent d'avec ses colonisateurs. Les propositions visant à "décoloniser" l'aide sont inexactes et trompeuses : prises au pied de la lettre, elles laissent entendre que l'aide est une forme de colonisation alors que les nations du Sud, en dépit d’inégalités persistantes, ne sont plus des colonies. « Le racisme à la lumière de la nouvelle histoire impériale Pour une histoire plurivoque du racisme et de l’antiracisme » (2020) de Emmanuelle Sibeud. La notion de racisme colonial est, selon l’historienne, excessivement européo-centrée, et perpétue la hiérarchie des acteurs, héritée du passé. La nouvelle histoire impériale invite à complexifier le débat en incluant tous les lieux et à penser ensemble racisme et antiracisme. « Cheminots marocains : une lutte syndicale et judiciaire » (2018) de Vincent-Arnaud Chappe et Narguesse Keyhani : cet article porte sur la longue lutte de cheminots marocains en France (SNCF) contre les discriminations institutionnalisées qui leur étaient imposées par l’entreprise ferroviaire – celle-ci les avaient recrutés au Maroc même puis transférés en France au début des années 1970. L’histoire de ce cas illustre des stéréotypes et des assignations statutaires caractéristiques du contexte post-colonial français. Cependant, en 2018, ces cheminots obtinrent de la justice la reconnaissance de la discrimination dont ils furent l’objet.

Greg LomasTribune

Greg LomasTribuneA propos de la conférence mondiale contre le racisme à Durban

01/09/2001A l'occasion du forum des ONG - tenu en parallèle de la conférence de l'ONU à Durban - Rony Brauman se demande ce que l'on peut attendre d'une conférence mondiale contre le racisme.

P.K. LeeEntretien

P.K. LeeEntretienMissions et missionnaires

01/08/2004Dans cet entretien, Rony Brauman explore les liens entre missions humanitaires et religieuses.

Paul MaakadConférence

Paul MaakadConférenceLe colonialisme, un projet humanitaire ?

17/05/2005 - 20h30 21h30Nicolas Bancel, historien et spécialiste des questions coloniales, vient jeter un regard décapant sur les rapports entre colonialisme et humanitarisme.

Lynsey AddarioPoint de vue

Lynsey AddarioPoint de vueL’exotisme humanitaire

11/04/2012Ce texte traite d'exotisme humanitaire et de convictions culturalistes, auxquelles adhèrent couramment des membres d'ONG.

MSFAnalyse

MSFAnalyseLes limites de l'universel. L'accès des sans-papiers à une couverture maladie en France depuis 1999

01/01/2014L'article « Les limites de l'universel. L'accès des sans-papiers à une couverture maladie en France depuis 1999 » a été publié en 2014 dans Les Cahiers du Centre Georges Canguilhem (N° 6), pages 199 à 215. Caroline Izambert répond à la question : comment l’ordre symbolique de la politique d’immigration a-t-il conduit à la mise en scène du traitement différencié des personnes en situation irrégulière, parfois au mépris de la rationalité bureaucratique et économique revendiquée par les responsables politiques en matière de gestion de l’État social ?

Conférence

Conférence"Le médicament qui devait sauver l’Afrique"

07/02/2015 - 13h30 19h30Guillaume Lachenal, historien de la médecine, dresse une lumineuse « anthropologie de la bêtise coloniale » dans son récent ouvrage 'Le médicament qui devait sauver l'Afrique, un scandale pharmaceutique aux colonies' paru en octobre 2014. La Lomidine, alors considérée par les autorités coloniales comme un remède miracle contre la maladie du sommeil, a été massivement utilisée au cours de campagnes d'injection supposées contribuer à éradiquer la trypanosomiase... malgré la découverte de l'inefficacité et de la dangerosité de la molécule.

Yann LibessartAnalyse

Yann LibessartAnalyseLa réponse à l’épidémie d’Ebola : négligence, improvisation et autoritarisme

08/02/2016Si MSF a tenu une place prépondérante dans la réponse à la crise Ebola, elle le doit autant à ses capacités d'intervention qu'à sa capacité de critique. Le présent article de Jean-Hervé Bradol incarne parfaitement cette dernière en pointant, sans faux-semblants, les questions mises en lumière à l'occasion de cette épidémie.

Brève

BrèveRace et santé. Un article passionnant sur l’histoire de la médecine

07/05/2018Médecines du corps noir, cet article publié sur le site de La vie des idées le 27 avril 2018 recense trois livres américains d'histoire sur les origines de la médecine aux Etats-Unis dans le contexte de l’esclavage au 18e et au 19e siècle. Entre expérimentation et résistance, cette histoire des rapports entre race et santé montre le rôle décisif que les esclaves africains ont joué.

Aurélie BaumelEntretien

Aurélie BaumelEntretienDe l’inertie bureaucratique à la « fragilité politique »

08/09/2020Interview réalisée par Helai Hosseini. Une première version a été publiée sur le site de l’association de MSF France le 31 juillet 2020.

Dans la foulée du mouvement Black Lives Matter aux Etats-Unis, des voix se sont élevées en interne pour dénoncer le caractère raciste et discriminant de MSF, qui n’offrirait pas les mêmes chances à tous ses salariés. Née en France au début des années 70 avec une poignée de médecins et de journalistes, l’association a grandi et s’est internationalisée jusqu’à employer plus de 46 000 personnes dans le monde, dont près de 39 000 recrutées localement. Comment la politique de l’organisation envers son personnel a-t-elle évolué dans l’histoire ? Quelles sont les pistes actuelles pour lutter contre les inégalités ? Sur les grandes étapes qui ont marqué la transformation de MSF et sur la manière dont les discussions sont aujourd’hui engagées, le regard de Jean-Hervé Bradol.

MSFAnalyse

MSFAnalyseDoit-on discriminer pour agir ? Le profilage : une pratique nécessaire mais débattue

28/01/2021Dans cet article pour le Humanitarian Practice Network, Françoise Duroch, responsable de l'Unité de recherche sur les enjeux et les pratiques humanitaires (UREPH) de MSF Genève, et Michaël Neuman, directeur d'études au Centre de réflexion sur l’action et les savoirs humanitaires (CRASH), abordent les raisons et les implications de la pratique croissante du profilage du personnel au sein de MSF.