Xavier Lassalle

Entretien

Xavier Lassalle

Entretien

Le génocide au Rwanda raconté par un humanitaire français

09/04/2014Cet entretien a été réalisé par Hélène Sallon et publié dans le Journal Le Monde le 7 avril 2014.

Xavier Lassalle

Entretien

Xavier Lassalle

Entretien

Cet entretien a été réalisé par Hélène Sallon et publié dans le Journal Le Monde le 7 avril 2014.

Roger Job

Prise de parole publique

Roger Job

Prise de parole publique

L'étude cas "Génocide des Rwandais tutsis 1994" examine les difficultés, questionnements et dilemmes rencontrés par Médecins Sans Frontières pendant le génocide des Rwandais tutsis en avril, mai et juin 1994.

Remco Bohle

Prise de parole publique

Remco Bohle

Prise de parole publique

L'étude de cas « Camps de réfugiés rwandais au Zaïre et en Tanzanie 1994-1995 » s'intéresse aux contraintes et aux dilemmes rencontrés par MSF lorsque ses équipes se trouvèrent confrontées à l'emprise brutale des leaders sur la population des camps.

Corinne Dufka

Prise de parole publique

Corinne Dufka

Prise de parole publique

L'étude de cas ‘Violence du nouveau régime rwandais 1994-1995' s'intéresse aux contraintes et aux dilemmes rencontrés par Médecins Sans Frontières lorsqu'en 1994 et 1995 ses équipes ont été confrontées aux exactions et aux crimes commis par le régime qui avait mis fin au génocide et pris le pouvoir au Rwanda en juillet 1994.

Remco Bohle

Prise de parole publique

Remco Bohle

Prise de parole publique

L'étude de cas ‘Traque et massacres des réfugiés rwandais au Zaire-Congo 1996-1997' examine les contraintes et les dilemmes rencontrés par les équipes de Médecins Sans Frontières en 1996 et 1997 alors qu'elles s'efforçaient de porter secours aux réfugiés rwandais dans l'Est du Zaire.

Conférence

Conférence

On assiste depuis une quinzaine d'années, à un mouvement de professionnalisation de la sécurité humanitaire : développement de départements ou de référents « sécu », mise en place de bases de données, création de réseaux d'experts, diffusion de guidelines, multiplication des formations, émergence d'un champ académique et d'un marché de la sécurité (et de l'assurance) humanitaires, etc. Cette spécialisation professionnelle est généralement justifiée par "l'obligation morale et légale" des organisations humanitaires de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir la sécurité de leurs membres censés faire face à de "nouvelles menaces".

Agnes Varraine-Leca/MSF

Analyse

Agnes Varraine-Leca/MSF

Analyse

Le Journal of Humanitarian Assistance vient de publier un article de Michaël Neuman "No patients, no problems:" Exposure to risk of medical personnel working in MSF projects in Yemen's governorate of Amran. Cet article est le produit d'une enquête lancée en mars 2013 afin de mieux comprendre les formes diverses d'insécurité affectant les projets de Médecins sans Frontières au Yémen, ainsi que les mécanismes d'adaptations de l'organisation et des professionnels de santé.

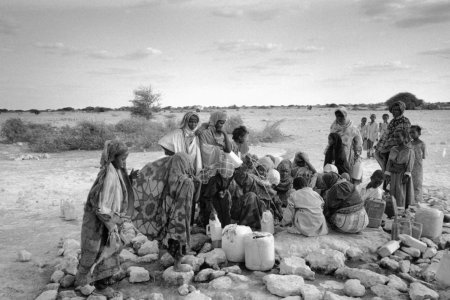

Petterik Wiggers

Prise de parole publique

Petterik Wiggers

Prise de parole publique

L'étude "Somalie 1991-1993: guerre civile, alerte à la famine et intervention "militaro-humanitaire" de l'ONU" s'intéresse aux difficultés et aux dilemmes rencontrés par MSF.

Robin Meldrum

Entretien

Robin Meldrum

Entretien

Le Dr Jean-Hervé Bradol, directeur d'étude au Crash, a passé deux mois dans le nord de la Syrie comme Coordinateur de projet pour MSF.

Dans deux interviews, accordées au journal Le Monde et à la radio Europe 1, il décrit et analyse la situation qu'il y a rencontrée.

Peter Casaer

Entretien

Peter Casaer

Entretien

Entre morale du devoir et morale des conséquences, le droit humanitaire d'urgence, pourtant reconnu internationalement, est bien difficile à appliquer.

Benoit Finck

Point de vue

Benoit Finck

Point de vue

Mal nécessaire dès lors qu'elle vise à supprimer un mal plus grand, la guerre doit être un ultime recours lorsque tous les autres moyens de préserver la sécurité internationale ont été épuisés en vain.

Pierre-Yves Bernard

Point de vue

Pierre-Yves Bernard

Point de vue

Depuis quelques semaines, de grandes organisations humanitaires, et notamment le CICR, sont critiquées parce qu'elles se refusent à acheminer de l'aide d'urgence en Syrie autrement que par et avec l'autorisation de Damas. Le directeur des opérations du CICR a justifié cette position dans une récente tribune.