Michaël Neuman & Fabrice Weissman

Directeur d'études au Crash depuis 2010, Michaël Neuman est diplômé d'Histoire contemporaine et de Relations Internationales (Université Paris-I). Il s'est engagé auprès de Médecins sans Frontières en 1999 et a alterné missions sur le terrain (Balkans, Soudan, Caucase, Afrique de l'Ouest notamment) et postes au siège (à New York ainsi qu'à Paris en tant qu'adjoint responsable de programmes). Il a également participé à des projets d'analyses politiques sur les questions d'immigration. Il a été membre des conseils d'administration des sections française et étatsunienne de 2008 à 2010. Il a codirigé "Agir à tout prix? Négociations humanitaires, l'expérience de MSF" (La Découverte, 2011) et "Secourir sans périr. La sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques" (CNRS Editions, 2016).

Politiste de formation, Fabrice Weissman a rejoint Médecins sans Frontières en 1995. Logisticien puis coordinateur de projet et chef de mission, il a travaillé dans de nombreux pays en conflit (Soudan, Ethiopie, Erythrée, Kosovo, Sri Lanka, etc.) et plus récemment au Malawi en réponse aux catastrophes naturelles. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages collectifs sur l'action humanitaire dont "A l'ombre des guerres justes. L'ordre international cannibale et l'action humanitaire" (Paris, Flammarion, 2003), "Agir à tout prix? Négociations humanitaires, l'expérience de Médecins sans Frontières" (Paris, La Découverte, 2011) et "Secourir sans périr. La sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques" (Paris, Editions du CNRS, 2016). Il est également l'un des principaux animateurs du podcast La zone critique.

2. Théories

Violences contre les acteurs humanitaires : le sens de la mesure

Fabrice Weissman

« Le monde est devenu plus dangereux pour les travailleurs humanitaires », déplorait en 2009 un responsable du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), statistiques à l’appuiPatrick Brugger, « ICRC operational security: staff safety in armed conflict and internal violence », International Review of the Red Cross, no 874, juin 2009, p. 431‑445, www.icrc.org. Si le constat n’est pas nouveau, il est aujourd’hui étayé par des données chiffrées. Depuis une quinzaine d’années, chercheurs et consultants ont en effet multiplié les enquêtes visant à « quantifier de manière objective Robin Coupland, « The role of health-related data in promoting the security of health care in armed conflict and other emergencies », International Review of the Red Cross, no 889, 2013, p. 61‑71, www.icrc.org » la violence contre les travailleurs humanitaires. Reposant sur des indicateurs et des méthodologies variés, ces analyses parviennent dans l’ensemble aux mêmes conclusions : les attaques délibérées contre les acteurs de l’aide sont en pleine expansion. Elles recommandent d’améliorer le recueil de données pour mieux saisir l’ampleur et les mécanismes du phénomène, à des fins scientifiques, pratiques et politiques. La prégnance des statistiques dans le débat sur l’insécurité soulève au moins deux questions : que enser du constat dressé en leur nom, l’insécurité est-elle « réellement » en augmentation ? Quelle est l’utilité de ces chiffres ?

La fragilité méthodologique des données existantes

D’où viennent les statistiques sur l’insécurité humanitaire ?

La première enquête sur les « morts parmi les travailleurs humanitaires » a été publiée en juillet 2000 par le British Medical Journal Mani Sheik et al., « Deaths among humanitarian workers », British Medical Journal, vol. 321, no 7254, 15 juillet 2000, p. 166‑168.. Réalisée par des épidémiologistes de l’école de santé publique Johns Hopkins (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore) avec le soutien de l’OMS, elle porte sur les décès enregistrés par 32 « organisations humanitaires » entre 1985 et 1998. Des chercheurs de Johns Hopkins ont par ailleurs participé à deux enquêtes transversales estimant la prévalence des agressions non létalesCate Buchanan et Robert Muggah, « No Relief. Surveying the effects of gun violence on humanitarian and development personnel », Centre for Humanitarian Dialogue, Small Arms Survey, juin 2005. et le risque de morbi-mortalité lié à la violence dans le secteur de l’aide Elizabeth A. Rowley, Byron L. Crape, et Gilbert M. Burnham, « Violence-related mortality and morbidity of humanitarian workers », American Journal of Disaster Medicine, vol. III, no 1, février 2008, p. 39‑45..

Accessible en ligne, l’Aid Workers Security Database www.aidworkersecurity.org (AWSD, base de données pour la sécurité des travailleurs humanitaires) a pour sa part une vocation exhaustive. Elle recense les attaques signalées depuis 1997 par la presse et les acteurs de l’aide, ayant entraîné la mort, des blessures graves ou le kidnapping d’un « travailleur de l’aide ». Issue de l’enquête réalisée en 2006 pour l’Overseas Development Institute (ODI, institut pour le développement outre-mer) et le Center on International Cooperation (CIC, centre de coopération international Abby Stoddard et al., « Providing aid in insecure environments. Trends in policy and operations », Overseas Development Institute, Londres, 2006, www.odi.org), l’AWSD est désormais mise à jour par Humanitarian Outcomes (HO), cabinet de consultants formé par les auteurs de l’enquête de 2006. HO publie chaque année un rapport sur la sécurité des travailleurs de l’aide, à l’origine des données les plus fréquemment citées par la presse, les Nations unies, les ONG ou les experts en sécurité humanitaire www.aidworkersecurity.org. Les chiffres et analyses de l’AWSD constituent la matière principale de ce chapitre.

Une troisième source statistique a également vu le jour en 2008 autour de Insecurity Insight www.insecurityinsight.org. Regroupant deux universitaires (un statisticien et une spécialiste des conflits), un conseiller médical du CICR et une consultante humanitaire, ce collectif a développé sa propre base de données, en partenariat avec plusieurs ONG, la Security in Numbers Database Christina Wille, « The six “Ws” of security policy-making », Humanitarian Exchange Magazine, no 47, juin 2010, p. 6‑8, www.odihpn. org (SiND). Insecurity Insight est également associé aux enquêtes quantitatives réalisées par le CICR dans le cadre de la campagne Health Care in Danger (« La santé en danger ») lancée en 2011 ICRC, « A sixteen-country study », Health Care in Danger, Genève, juillet 2011 ; ICRC, « Violent incidents affecting health care. January to December 2012 », Health Care in Danger, Genève, 2013..

Quelle est la précision des indicateurs ?

Toutes ces enquêtes se disent rigoureusement scientifiques (« evidence based »). Leur lecture attentive permet néanmoins de repérer d’importantes fragilités méthodologiques. La première tient au choix des indicateurs permettant de traduire les notions abstraites d’insécurité, de danger, de violence en données chiffrées. Si l’AWSD et la Johns Hopkins dénombrent les travailleurs de l’aide tués, blessés ou kidnappés, les enquêtes du CICR ou d’Insecurity Insight comptabilisent l’ensemble des « événements de sécurité affectant le travail humanitaire » ou « les soins de santé » – indicateur jugé plus pertinent pour décrire les violences quotidiennes qui entravent l’action humanitaire. Ce faisant, elles additionnent aux attaques contre le personnel des incidents aussi variés que des bombardements, des vols de matériel, des arrestations de patients, des menaces, des atteintes à la réputation des acteurs de l’aide, des pénuries d’eau, d’électricité ou des tracasseries administratives.

Dépourvue de limite précise, la notion d’entrave au travail humanitaire est éminemment vague et sujette à interprétation, ce qui limite le sens et la précision de l’indicateur qui en découle. La catégorie a priori mieux définie de travailleur humanitaire tué, blessé ou kidnappé, n’est pas d’un emploi beaucoup plus aisé. Elle implique de déterminer si les victimes sont atteintes dans le cadre ou du fait de leur travail et si ce travail est « humanitaire ». Or il n’y a pas de définition consensuelle de la catégorie « travail humanitaire » parmi les praticiens, chercheurs, autorités, militaires ou journalistes. La première enquête de mortalité réalisée par la Johns Hopkins inclut parmi les organisations humanitaires les forces de maintien de la paix de l’ONU. Pour sa part, l’AWSD exclut les Casques bleus, les défenseurs des droits de l’homme ou les personnes employés sur des « projets de reconstruction ». Elle considère comme travailleurs de l’aide les employés nationaux et internationaux et les sous-traitants commerciaux des « organismes d’aide à but non lucratif qui fournissent une assistance matérielle ou technique dans les contextes de secours humanitaires ». Cette définition en partie tautologique octroie une importante marge d’interprétation aux gestionnaires de la base de données. Dans les faits, elle réunit sous la catégorie « travailleurs de l’aide » des acteurs très divers, caractérisés par l’hétérogénéité de leur statut, fonction, pratique et, donc, de leur exposition aux dangers : représentants de gouvernements étrangers et des bailleurs de fonds, fonctionnaires et employés de l’ONU, délégués du CICR et de la Fédération, volontaires des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, employés d’ONG internationales ou locales, membres de réseaux de solidarité religieux ou communautaires, agents de sociétés de transport ou de sécurité privées, etc.

En outre, isoler les attaques en lien avec le travail des victimes est un exercice difficile, notamment pour le personnel national (plus de 90 % des effectifs), exposé, en marge de ses activités professionnelles, à la criminalité et aux violences de guerre ordinaires. Dans la pratique, les bases de données et les enquêtes enregistrent tout événement affectant un employé ou un sous-traitant du secteur de l’aide, quelles que soient les circonstances. En Syrie par exemple, l’AWSD recense au même titre les employés nationaux décédés lors du bombardement de leur habitation, d’un attentat sur un marché public ou du mitraillage du convoi de vivres qu’ils escortaient. De même, en Afghanistan, elle comptabilise les expatriés tués à l’occasion d’un attentat contre un restaurant, d’une randonnée en forêt, du cambriolage de leur maison ou de l’attaque de l’hôpital où ils exerçaient.

Quelle est la fiabilité des techniques de recueil des données ?

L’imprécision des indicateurs est renforcée par les biais des sources utilisées pour leur calcul. L’AWSD et la SiND de même que les enquêtes épidémiologiques de la Johns Hopkins dénombrent les attaques et les victimes à partir de leur signalement dans les registres administratifs des organisations d’aide et/ou les médias. Les enquêteurs de l’AWSD tirent ainsi leurs informations « de sources publiques via un monitoring des médias [notamment ReliefWeb et les rapports du Département d’État américain], complétées par des informations internes directement fournies par les organismes d’aide » www.aidworkersecurity.orgcomme UNDSS (Département de la sûreté et de la sécurité des Nations unies), les plateformes de coordination de sécurité régionales, ou encore MSF.

Cette méthode présente un travers bien connu des spécialistes de la sécurité : elle ne permet pas de savoir si c’est le phénomène étudié qui évolue (les violences), son signalement (son enregistrement par les services administratifs des organisations humanitaires ou les médias) ou un mélange des deux Ces obstacles sont comparables à ceux rencontrés par la quantification de la criminalité en France par exemple. Voir Renée Zauberman et al., « L’acteur et la mesure. Le comptage de la délinquance entre données administratives et enquêtes », Revue française de sociologie, vol. 50, no 1, 2009, p. 31‑62.. Quelle que soit sa fiabilité, la couverture médiatique des attaques contre les acteurs de l’aide est tributaire de plusieurs facteurs : du nombre de journalistes dans les pays concernés, de leur intérêt pour les questions de sécurité humanitaire, de la nationalité des victimes, de la transparence des organismes d’aide, des possibilités d’investigation, de la concurrence d’autres sujets d’actualité, etc. De même, les dispositifs de collecte et le partage de données de sécurité au sein des organisations humanitaires se sont considérablement développés au cours des vingt dernières années, conduisant à l’augmentation progressive du type et du nombre de violences signalées. Néanmoins, la remontée et la transmission d’informations restent très dépendantes de la détermination des dirigeants en la matière, des résistances qu’ils rencontrent dans leur organisation et de la prégnance des préoccupations sécuritaires parmi leur personnel. Or cette dernière peut être très variable dans le temps et dans l’espace : si certains volontaires montrent de la réticence à collecter des donées sur les violences subies (tâche parfois considérée comme chronophage et vectrice d’une ingérence indésirable de leur hiérarchie Acteur de la professionnalisation de la sécurité humanitaire, Koenraad Van Brabant observe que l’introduction de la collecte de données sécuritaires se heurte à de nombreuses résistances, liées au fait qu’elles sont susceptibles de mettre en lumière des erreurs professionnelles, de donner une mauvaise image à certains programmes, de remettre en question leur existence, ainsi que les contrats de financement et de travail qui en dépendent. Koenraad Van Brabant, « Incident statistics in aid worker safety and security management: using and producing them », EISF (European Interagency Security Forum), 2012.), d’autres sont particulièrement enclins à notifier tout type d’événement susceptible d’affecter leur sécurité Comme l’écrit l’Observatoire des violences en milieu hospitalier mis en place en France en 2005 : « le nombre de signalements ne reflète pas la dangerosité d’un lieu de soin, mais le nombre de fois où les professionnels ont tenu à signaler. Ceci est très variable d’un établissement à l’autre, d’un service à l’autre, et, au sein d’un même lieu de soin, d’une année à l’autre […]. Des données brutes ont peu de signification en elles-mêmes mais illustrent des situations vécues dans les établissements, la sensibilisation des acteurs et l’encouragement aux actions de prévention. » Voir ministère des Affaires sociales et de la Santé, « Observatoire national des violences en milieu de santé. Rapport annuel 2012 », Direction générale de l’offre de soins, janvier 2013, p. 3..

Il est donc difficile de faire la part des choses entre l’évolution des violences et celle de leur signalement administratif et médiatique. L’incertitude est particulièrement prononcée pour les événements dont la définition est particulièrement sujette à interprétation (comme les attaques ayant entraîné des « blessures graves Voir le chapitre 6, encadré « Les raisons de la colère : le cas des “patients dangereux” dans le gouvernorat d’Amran au Yémen », p. 183. De même l’Observatoire des violences en milieu hospitalier souligne par exemple que deux établissements différents codent au même niveau de gravité « atteinte à l’intégrité physique » les événements suivants : « en me disant bonjour, le patient m’a serré fortement le poignet gauche. Je lui ai demandé d’arrêter, ce qu’il n’a pas fait. J’ai crié et le personnel est arrivé » et : « lors de la mise en chambre d’isolement, le patient sort un couteau mais nous avons juste eu le temps de fermer la porte. Il refuse de rendre le couteau et menace de mort une aide soignante et les autres membres du personnel », ibid. ») et pour les événements qui concernent le personnel national (dont le signalement est encore plus erratique).

Par ailleurs, les enquêtes cherchant à calculer des taux d’attaque et de victimation (nombre d’événements violents ou de victimes pour 100 000 travailleurs et par an) se heurtent à un obstacle supplémentaire : l’absence de dénominateur fiable. Rares sont les organisations capables de fournir des chiffres précis sur leurs effectifs par pays et par année, obligeant par exemple l’AWSD à estimer grossièrement le nombre de travailleurs humanitaires sur la base de ratios standards budget/ personnel national et international www.humanitarianoutcomes.org/gdho/methodology. En outre, à l’exception de l’AWSD, dont la vocation est d’être exhaustive, toutes les études portent sur des échantillons n’obéissant à aucune méthode d’échantillonnage explicite (autre que la capacité des organisations consultées à fournir des données pour l’enquête). Elles généralisent néanmoins leurs résultats à l’ensemble du secteur de l’aide.

La plupart des auteurs reconnaissent que leurs données ne sont « ni exhaustives, ni vraiment représentatives Christina Wille et Larissa Fast, « Operating in insecurity. Shifting patterns of violence against humanitarian aid providers and their staff over 15 years (1996‑2010) », Insecurity Insight, Corsier-sur-Vevey, Suisse, 2013, p. 3. », qu’elles sont « incomplètes et lacunaires Mani Sheik et al., « Deaths among Humanitarian Workers », op. cit., p. 167. » et « à un certain degré inexactes Robin Coupland, « The role of health-related data in promoting the security of health care in armed conflict and other emergencies », op. cit., p. 65. » – notamment en ce qui concerne le personnel national. Mais ils ne doutent pas de la solidité des conclusions qu’ils en tirent : « Nous croyons en la représentativité de nos résultats Mani Sheik et al., « Deaths among Humanitarian Workers », op. cit., p. 167. », affirment les chercheurs de la Johns Hopkins ; « AWSD est la seule source exhaustive permettant l’analyse scientifique de l’environnement de sécurité www.aidworkersecurity.org », soutient pour sa part Humanitarian Outcomes.

L’interprétation discutable des tendances

La stabilité cachée des taux de victimation

Sans exception, les enquêtes et analyses quantitatives concluent, à l’instar d’Insecurity Insight, que « le fardeau de l’insécurité sur les travailleurs humanitaires s’accroît Christina Wille et Larissa Fast, « Operating in insecurity », op. cit., p. 3. ». « Nos résultats confirment la croyance selon laquelle le nombre de morts humanitaires est en augmentation […]. Les hommes en armes plutôt que les accidents de voiture constituent la plus grande menace Mani Sheik et al., « Deaths among Humanitarian Workers », op. cit., p. 168. », affirme la Johns Hopkins. De même, les études ODI/ HO insistent sur la dégradation ininterrompue des conditions de sécurité depuis 1997 au moins. « Le nombre d’attaques contre les opérations d’aide humanitaire comme le nombre de victimes ont atteint leur plus haut niveau depuis que ces données font l’objet d’un recensement systématique Abby Stoddard, Adele Harmer et Kathleen Ryou, « Unsafe passage: road attacks and their impact on humanitarian operations », Aid Worker Security Report 2014, Humanitarian Outcomes, août 2014, p. 2. », déclare Humanitarian Outcomes dans son rapport annuel de 2014.

Le détail des enquêtes laisse cependant entrevoir une situation plus nuancée. La première étude de mortalité publiée en 2000 par la Johns Hopkins décrit une évolution en cloche : une forte augmentation des décès (toutes causes confondues) entre 1985 et 1994, année du génocide au Rwanda, suivie d’une diminution de 1995 à 1998. Elle précise que ces évolutions vont de pair avec l’augmentation du nombre d’agences et de travailleurs humanitaires sur le terrain. Mais faute de données sur le nombre de personnes déployées, elle ne peut se prononcer sur l’évolution du risque.

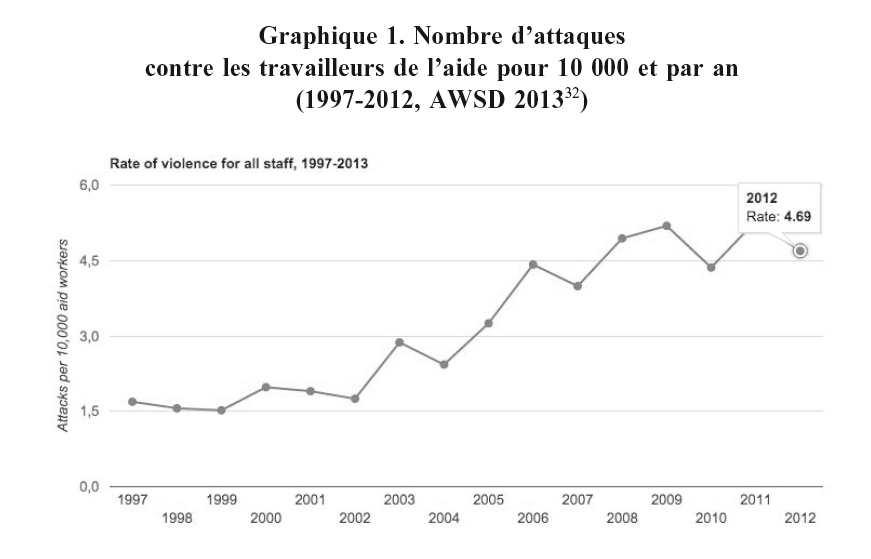

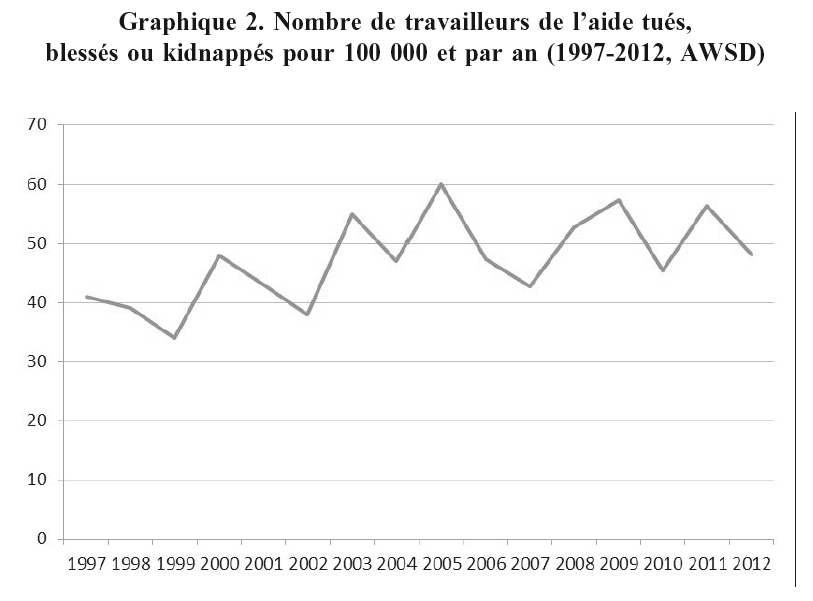

C’est précisément la limite que les premières études ODI/HO entendent dépasser. Estimant l’évolution des effectifs humanitaires, elles calculent la variation des taux d’attaque (nombre d’événements de sécurité pour 100 000 travailleurs et par an) et des taux de victimation (nombre de personnes tuées, blessées, kidnappées pour 100 000 travailleurs et par an). À la différence des chiffres en valeur absolue, les données en valeur relative ne font pas l’objet d’une grande publicité. Le site Internet de l’AWSD ne donne accès qu’à des graphiques illustrant le triplement du taux d’attaque entre 1997 et 2012 www.aidworkersecurity.org/incidents/report/rates. Quant aux taux de victimation, ils ne sont mentionnés que dans trois rapports, en 2006 Abby Stoddard et al., « Providing aid in insecure environments », op. cit., 2009 Abby Stoddard, Adele Harmer, et Victoria DiDomenico, « Providing aid in insecure environments: 2009 update. Trends in violence against aid workers and the operational response », HPG Policy Brief 34, avril 2009, www.odi.org et 2013 Adele Harmer, Abby Stoddard et Kate Toth, « The new normal: coping with the kidnapping threat », humanitarian security report 2013, Humanitarian Outcomes, octobre 2013, www.aidworkersecurity.org.

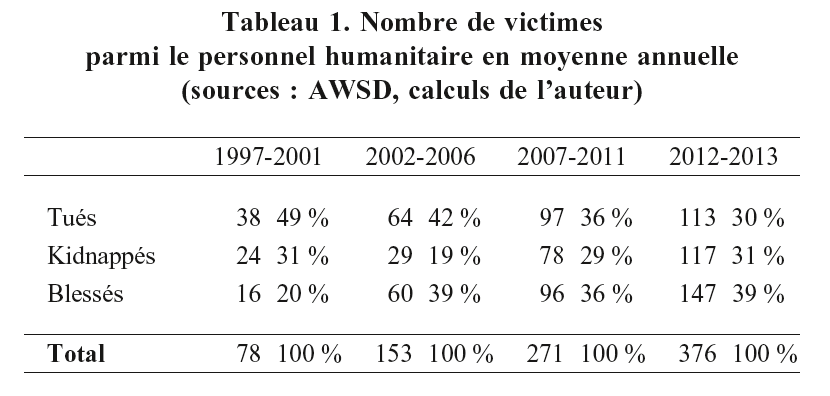

Or, si en valeur absolue le nombre de victimes a quadruplé en moyenne annuelle au cours des quinze dernières années (passant de 78 dans les années 1997‑2001 à 376 en 2012‑2013, cf. tableau 1), il reste d’une remarquable stabilité en valeur relative : le taux de travailleurs tués, blessés ou kidnappés oscille entre 40 et 60 pour 100 000 et par an entre 1997 et 2012 (cf. graphique 2 Ce chiffre est du même ordre que l’estimation du risque d’incidents violents entraînant la mort ou des blessures évalué par Johns Hopkins à 6 pour 10 000 et par an entre 2002 et 2005. Rowley, Crape et Burnham, « Violence-related mortality and morbidity of humanitarian workers », op. cit.). Autrement dit, selon les propres données de l’AWDS, l’augmentation du nombre de victimes est proportionnelle à celle du nombre de travailleurs de l’aide. En ce sens, l’action humanitaire n’est pas plus dangereuse que par le passé. Le risque de mort violente serait même en régression, si l’on en croit la baisse du pourcentage de morts parmi les victimes (de 49 % à 30 % entre 1997‑2001 et 2012‑2013, selon nos calculs tirés de l’AWSD). C’est pourtant la conclusion inverse que tire le rapport 2013, dont l’introduction déplore que le « nombre de victimes comparé à l’estimation totale du nombre de travailleurs humanitaires continue d’augmenter ». Les consultants d’HO justifient la manière de présenter leurs résultats par le fait que leur rapport doit rester « une sorte de rappel destiné aux acteurs politiques [démontrant] que le travail humanitaire est un métier très dangereux » (entretien téléphonique de l’auteur avec une consultant d’HO, 16 avril 2015).

L’absence de tendances globales

La stabilité globale des taux – tout comme l’accroissement global du nombre de victimes en valeur absolue – masque des situations très contrastées d’un pays et d’une année à l’autre. Ainsi, plus de la moitié des morts enregistrées par la Johns Hopkins entre 1985 et 1998 ont eu lieu dans la région des Grands Lacs et dans la Corne de l’Afrique. Les trois quarts des victimes recensées dans l’AWSD depuis 1997 se concentrent pour leur part dans six à sept pays seulement.

Les taux d’homicide de travailleurs humanitaires dans les pays les plus à risque sont eux-mêmes extrêmement hétérogènes. Selon Humanitarian Outcomes Abby Stoddard, Adele Harmer et Morgan Hughes, « Host states and their impact on security for humanitarian operations », Aid Worker Security Report 2012, Humanitarian Outcomes, décembre 2012, p. 4., ils s’échelonnaient, pour la période 2006‑2011, entre 3/100 000 par an pour la République démocratique du Congo (de l’ordre de grandeur du taux d’homicide aux États-Unis), 9/100 000 par an pour les deux Soudans, l’Afghanistan et le Pakistan, 17/100 000 par an pour la République centrafricaine, 37/100 000 par an pour le Sri Lanka et 58/100 000 par an pour la Somalie.

Sources : Aid Worker Security Report 20091 (1997‑2005) et Aid Worker Security

Report 201 https://aidworkersecurity.org/incidents/report/rates(2006‑2012)

Il est difficile de savoir si ces taux révèlent une surexposition des travailleurs humanitaires parmi la population civile. Il faudrait pour cela les comparer aux taux d’homicide ou de victimation de la population générale ou d’autres catégories de personnels (journalistes, commerçants, transporteurs, etc.). Soulignons néanmoins que les taux d’homicide de travailleurs humanitaires restent pour l’essentiel inférieurs aux taux d’accidents mortels dans les professions civiles les plus à risques aux États-Unis, à savoir : bûcherons (91 morts pour 100 000 travailleurs par an), marins-pêcheurs (75/100 000 par an), pilote et personnel technique naviguant (50/100 000 par an Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor, 2014, www.bls.gov/iif/oshwc/cfoi/cfch0012.pdf).

L’interprétation contradictoire des variations observées

Les rapports ODI/HO interprètent la rareté des agressions dans la majeure partie des contextes comme la preuve de « l’amélioration de la gestion de la sécurité dans tout le système humanitaire Abby Stoddard, Adele Harmer et Katherine Haver, « Spotlight on security for national aid workers: ussues and perspectives », Aid worker security report 2011, Humanitarian Outcomes, août 2011, p. 3. ». Le professionnalisme des acteurs de l’aide aurait permis de protéger les secouristes, y compris dans les situations de « chaos social et de haute criminalité ». La surmortalité enregistrée dans les six à sept pays les plus à risques s’expliquerait, quant à elle, par la radicalité et la violence débridée des belligérants, qu’aucune mesure de protection ne serait susceptible de contrer. Autrement dit, si l’amélioration des conditions de sécurité est à mettre au crédit des acteurs de l’aide, sa dégradation est à mettre au passif de leurs assaillants.

Pour sa part, Insecurity Insight associe la montée de l’insécurité au « renforcement de la présence humanitaire dans les contextes dangereux », en particulier dans les « aires de combats actifs, ainsi que dans les zones urbaines où la criminalité constitue un problème plus important ». Soumis à la pression des médias et de leurs bailleurs de fonds, les acteurs humanitaires manifesteraient « une plus grande tolérance au risque », agissant désormais dans des territoires d’où ils se seraient retirés par le passé Christina Wille et Larissa Fast, « Operating in Insecurity: Shifting patterns of violence among humanitarian aid providers and their staff over 15 years (1996‑2010) », op. cit., p. 23..

Les données réunies par ces études ne permettent pas de trancher entre ces interprétations, y compris à l’échelle d’un pays ou d’une situation donnée. Une approche qualitative est en effet nécessaire pour différencier la part des évolutions liées au contexte et celle des évolutions liées aux pratiques des acteurs de l’aide. En l’occurrence, ni ODI/HO ni Insecurity Insight n’apportent d’éléments empiriques pour justifier leurs préférences interprétatives. Celles-ci semblent refléter leurs conceptions préétablies de l’insécurité, Insecurity Insight déplorant un système de l’aide résigné à avoir des pertes parmi son personnel, HO un monde de plus en plus violent à l’égard des travailleurs humanitaires.

La question du ciblage

Enfin, les enquêtes d’ODI/HO entendent « mesurer à quel point les acteurs de l’aide sont ciblés pour des raisons spécifiquement liées à leur mission Abby Stoddard et al., « Providing Aid in Insecure Environments », op. cit., p. 19. ». À cette fin, elles calculent les parts respectives des « violences accidentelles, sans relation avec le fait que la victime soit un travailleur de l’aide » (« wrong time, wrong place »), des violences « politiques » et « économiques » ciblant les acteurs de l’aide « en tant que tels » (« because they were aid workers »).

Elles estiment ainsi que la majorité des attaques recensées depuis 1997 ne sont pas de nature accidentelle mais politique. Plus précisément, elles cibleraient les acteurs de l’aide en raison de « leur assimilation ou alignement supposé avec une partie au conflit (les États-Unis, l’Occident, les Nations unies) ». « L’antipathie à l’encontre d’une présence humanitaire internationale perçue comme alignée sur l’Occident continue d’expliquer la montée de l’insécurité », expliquait par exemple HO en 2011 Abby Stoddard, Adele Harmer et Katherine Haver, « Spotlight on security for national aid workers: Issues and perspectives », Aid Worker Security Report 2011, Humanitarian Outcomes, août 2011, p. 3, www.aidworkersecurity.org. Le Sri Lanka et les Territoires palestiniens occupés feraient cependant exception à la règle. La forte mortalité enregistrée parmi les travailleurs humanitaires entre 2006 et 2011 serait de nature accidentelle, résultant de « dommages collatéraux » associés à l’intensité des combats.

Reste que les auteurs de l’étude de 2006 précisent qu’ils n’ont pas été en mesure d’émettre « un jugement raisonnable sur les motivations Abby Stoddard et al., « Providing Aid in Insecure Environments », op. cit., p. 19.

» des assaillants dans trois cas sur cinq. De fait, il est souvent difficile d’identifier avec certitude les agresseurs et leurs commanditaires, et a fortiori de savoir quelles étaient leurs intentions et leurs cibles prioritaires. À travers le corps physique de la victime, qui cherchaient-ils à atteindre ? La personne privée ? Les différentes institutions qu’elle incarne, y compris à son corps défendant : son employeur, sa famille, son gouvernement, sa nation, son protecteur, son quartier, son parti, sa classe sociale, sa communauté religieuse ou ethnique, etc. ? Ou un tiers totalement étranger ?

En pratique, les rapports de d’ODI/HO n’apportent aucune donnée quantitative (ni qualitative) démontrant que c’est en tant que représentant d’un secteur de l’aide assimilé à l’Occident que les acteurs humanitaires sont principalement visés – plutôt que comme mauvais patron, médecin malveillant, concurrent économique, allié de l’opposition, etc. La thèse attribuant les violences contre les humanitaires à leur manque réel ou supposé de neutralité est au contraire mise à mal par les propres données ODI/HO : le rapport de 2006 n’enregistre aucune corrélation entre le nombre d’événements violents et la présence de troupes occidentales ou de missions intégrées de l’ONU Ibid., p. 1.. Quant à celui de 2013, il déplore une augmentation du nombre d’attaques en Afghanistan depuis le retrait des troupes de l’OtanAbby Stoddard et al., « Passage. Road attacks and their impact on humanitarian operations », op. cit., p. 6..

De fait, la thèse associant les violences à la « nature et [à] l’orientation indéniablement occidentale de la communauté de l’aide Abby Stoddard et al., « Providing aid in insecure environments. Trends in violence against aid workers and the operational response: 2009 Update », op. cit., p. 5‑6. » occulte les transactions politiques sur lesquelles repose la sécurité des acteurs humanitaires. Comme nous l’avons montré par ailleurs Claire Magone, Michaël Neuman et Fabrice Weissman, Agir à tout prix ? Négociations humanitaires : l’expérience de Médecins Sans Frontières, La Découverte, Paris, 2011., le déploiement des opérations de secours n’est pas tributaire du respect de principes abstraits (neutralité, impartialité, indépendance) mais de la négociation d’un compromis acceptable avec les différentes forces en présence, au croisement des objectifs, des intérêts et des contraintes des uns et des autres. Pour le dire crûment, la protection des acteurs de l’aide dépend de leur capacité à trouver un moyen décent, s’il existe, d’être plus utiles vivants que morts aux entrepreneurs de violence. Or rien ne prouve que leur « nature occidentale » constitue à cet égard un obstacle insurmontable, comme le démontre a contrario l’imposant déploiement du CICR et de MSF en Afghanistan, dix ans après avoir figuré parmi les premières victimes désignées des talibans.

La production de l'ignorance

L’augmentation de l’insécurité humanitaire est-elle un « mythe » ?

En définitive, les études quantitatives sur l’insécurité humanitaire reposent sur des indicateurs peu fiables à la signification ambiguë, systématiquement interprétés de manière à confirmer l’idée préétablie d’une aggravation des dangers. Est-ce à dire qu’on ne peut rien en conclure et que l’augmentation de l’insécurité humanitaire est un « mythe », comme l’affirment, par exemple, le criminologue Arnaud Dandoy et le politologue Marc-Antoine Pérouse de Montclos Arnaud Dandoy et Marc-Antoine Pérouse de Montclos, « Humanitarian workers in peril? Deconstructing the myth of the new and growing threat to humanitarian workers », Global Crime, vol. X IV, no 4, novembre 2013, p. 341‑358. ?

Ces deux auteurs soulignent à juste titre que les violences contre les acteurs de l’aide ne constituent pas une nouveauté. Selon de nombreux historiens, les attaques délibérées à l’encontre des secouristes jalonnent en effet l’histoire de l’action humanitaire depuis la guerre franco-prussienne de 1870, les deux conflits mondiaux, les guerres d’indépendance, la guerre froide ou les crises extrêmes de la décennie 1990 Voir le chapitre 3, p. 75. Quant aux quinze dernières années, un constat semble résister à l’examen critique des données existantes : s’il y a une augmentation en valeur absolue du nombre de travailleurs humanitaires tués, blessés, kidnappés, celle-ci est proportionnelle à la croissance du personnel humanitaire. De plus, la majorité des incidents se concentre dans un petit nombre de pays. Les violences graves contre les travailleurs de l’aide ne sont donc ni nouvelles, ni généralisées, ni croissantes en valeur relative.

Néanmoins, on ne saurait en conclure que la montée de l’insécurité est un mythe ou que les inquiétudes exprimées par les acteurs de l’aide sont infondées. Outre qu’il n’existe pas de liens mécaniques entre la peur et le danger, l’évolution des attaques contre les humanitaires reflète de manière indissociable celle du contexte politico-militaire et celle des pratiques de sécurité des organismes d’aide. En ce sens, il est possible que la stabilité des taux de victimation depuis 1997 masque une dégradation de l’environnement de sécurité compensée par le renforcement des mesures de protection et/ou le retrait des organismes d’aide des zones les plus dangereusesVoir le chapitre 1, p. 15.. L’interprétation des tendances nécessite donc de recourir à d’autres sources, notamment qualitatives, permettant d’apprécier, pays par pays, l’évolution des dangers et des pratiques de sécurité.

« Ce qui compte ne peut pas toujours être compté » (Albert EinsteinD’après Christine Fassert, « Tout ce qui compte ne peut être compté: La (non-) fabrication d’un indicateur de sécurité dans le contrôle aérien », Sociologie et sociétés, vol. X LIII, no 2, 2011, p. 249‑271.)

Toutefois, la priorité des acteurs de l’aide et des spécialistes est moins de compléter les études quantitatives par des approches historiques ou sociologiques que de produire de meilleurs chiffres, plus exhaustifs, plus précis, plus fiables. Cette prédilection pour les chiffres, en dépit de leur faible pouvoir descriptif et analytique, tient en premier lieu aux intentions militantes des quantificateurs. « Ce qui est compté est pris en compte », affirme par exemple l’un des auteurs des enquêtes du CICR dont le but affiché est de produire « des données fiables […] pour influencer les politiques de toutes les parties prenantes […] afin d’améliorer la sécurité des soins de santé dans les conflits Robin Coupland, « The Role of Health-Related Data in Promoting the Security of Health Care in Armed Conflict and Other Emergencies », op. cit., p. 66.. » La production de chiffres n’a pas pour objectif premier de comprendre les mécanismes conduisant aux agressions, mais de dénoncer leur existence (sans avoir à les décrire précisément). Aux côtés de récits édifiants, les données servent ainsi la construction d’un nouvel intolérable moral autour des violences faites aux acteurs humanitaires, notamment médicaux.

La notion même d’attaques contre les travailleurs humanitaires suggère en effet que ces derniers sont ciblés en raison de leur statut, par des agresseurs rejetant les valeurs d’humanisme et de solidarité qu’ils arborent ; ou qu’ils sont touchés en dépit de leur statut, censé les protéger en vertu de leur « exceptionnelle » valeur sociale et morale Sur la construction de l’exceptionnalisme humanitaire, voir Larissa Fast, Aid in Danger: The Perils and Promise of Humanitarianism (University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2014).. Dans les deux cas, les acteurs de l’aide occupent la place de victimes héroïques, en butte au Mal incarné ou au cynisme d’usurpateurs ayant affaibli les pouvoirs protecteurs de leur emblème. L’usage des codes et du formalisme de la science consolide cette vision en conférant à des données fragiles et équivoques sur l’insécurité l’autorité de faits qu’« on ne peut pas rationnellement mettre en question Robin Coupland, « The Role of Health-Related Data in Promoting the Security of Health Care in Armed Conflict and Other Emergencies », op. cit., p. 66. ».

La légitimité et l’efficacité de cette stratégie militante sont certes questionnables. Comme le rappellent Patrice Bourdelais et Didier Fassin, la construction d’un intolérable est indissociable de la tolérance à l’égard d’autres intolérables Didier Fassin, Patrice Bourdelais (dir.), Les constructions de l’intolérable. Études d’anthropologie et d’histoire sur les frontières de l’espace moral, La Découverte, Paris, 2005.. En l’occurrence, la défense des humanitaires en danger se substitue à celle des populations en danger qui avaient été au coeur des campagnes d’opinion menées par les acteurs de l’aide dans les années 1990. Il ne va pas de soi que la sacralisation du corps des humanitaires soit plus légitime que celle du corps des journalistes, des commerçants, des agriculteurs, des chauffeurs… et des non-combattants en général. On peut également douter de l’efficacité politique de campagnes refusant de désigner les auteurs de violences graves, voire les pays où elles se produisent dans le cas du CICR, afin « d’éviter l’émergence de controverses politiquesICRC, « Health care in danger. Violent Incidents Affecting Health Care. January to December 2012 », p. 2, note 5. ».

Reste que le principal problème soulevé par l’usage militant de la quantification est qu’il produit de l’ignorance. Au-delà des incertitudes entourant la fiabilité et la signification des statistiques, leur travers est de postuler que les violences constituent un phénomène global obéissant à des lois générales Selon la formule du philosophe Alasdair MacIntyre, il est aussi absurde de chercher une explication globale aux comportements violents qu’aux comportements rapides. De même qu’il existe une infinie diversité de raisons de faire les choses rapidement, il existe une infinie diversité de raisons de se comporter violemment à l’égard d’une personne travaillant (ou non) pour une organisation de secours. Voir « Human Security Report 2013: The Decline in Global Violence : Evidence, Explanation, and Contestation », Human security report project, Simon Fraser University, 2014, p. 42.. En pratique, la recherche de causes communes aboutit à présenter comme une évidence scientifique les préjugés dominants parmi les acteurs de l’aide imputant l’insécurité à leur manque de neutralité réel ou supposé, ainsi qu’à la haine de l’Occident. Elle conduit également à réunir en un seul agrégat des événements peu nombreux, hétérogènes, répartis dans des contextes très diversifiés et volatiles, dans l’espoir d’y déceler des tendances, des probabilités et des facteurs de risque statistiquement significatifs. Comparant parfois les violences à une maladie, ces approches quantitatives et globales nourrissent l’illusion d’éclairer, voire de résoudre, les dilemmes liés à la gestion de la sécurité par le calcul mathématique de taux d’incidence et de ratios risques/bénéficesVoir les chapitres 1, p. 15 et 5 p. 135..

Ce faisant, les études quantitatives détournent l’attention des praticiens et des spécialistes du véritable enjeu : analyser chaque événement de sécurité majeur dans sa singularité, le restituer dans l’histoire locale et celle de l’intervention de secours, discuter des pratiques ayant contribué à son occurrence (ou à son atténuation) et du bien-fondé de la prise de risques. La compréhension et la prévention des violences nécessitent en effet d’aborder les questions sensibles occultées par l’exercice de quantification – en particulier : qui sont les auteurs de violences et les éventuelles erreurs commises par les acteurs de l’aide ? Bien entendu, il ne s’agit pas d’abandonner tout effort de chiffrage. À l’échelle d’une organisation ou d’un contexte particulier, le décompte des actes violents ayant entraîné des dommages humains et matériels est nécessaire, ne serait-ce que pour faciliter leur documentation et leur analyse qualitatives. S’il est urgent de recenser rigoureusement les incidents – notamment ceux affectant le personnel national –, il l’est plus encore d’en discuter à partir de récits circonstanciés permettant de comprendre leur déroulement et leurs causes probables.

Encart : Quantification et occultation des incidents de sécurité à Médecins Sans Frontières

Fabrice Weissman

Depuis 1971, treize membres du personnel international de MSF ont trouvé la mort dans des circonstances violentes au cours de leur mission. Cinq d’entre eux ont été assassinés en Somalie (en 1997, 2008 et 2011Le 20 juin 1997, un médecin de MSF-France est exécuté dans l’hôpital de Baidoa par un compagnon d’armes d’un milicien hospitalisé décédé la veille. Le 28 janvier 2008, un chirurgien et un logisticien travaillant pour la MSF-Hollande sont tués aux côtés de leur chauffeur dans l’explosion d’une bombe télécommandée au passage de leur véhicule dans la ville de Kismaayo. Le 29 décembre 2011, le chef de mission et le coordinateur médical de MSF-Belgique sont assassinés dans leur bureau à Mogadiscio par l’un de leurs employés, récemment licencié.), quatre en Afghanistan (en 1990 et 2004Le 28 avril 1990, un logisticien de MSF-France est assassiné dans l’hôpital de campagne de Yaftal au Badakhshan. Le 2 juin 2004, un coordinateur de projet, un médecin et un logisticien de MSF-Hollande sont tués aux côtés de leur chauffeur et de leur traducteur dans l’attaque de leur voiture à l’arme automatique par des combattants locaux dans la province de Badghis.), deux au Soudan (en 1989Le 21 décembre 1989, un avion d’Aviation Sans Frontières est abattu au décollage de la ville d’Aweil, entraînant la mort du pilote et des trois passagers : un médecin et un logisticien travaillant pour MSF-France, et un technicien du Programme alimentaire mondial.), l’un en Angola (en 1992Le 13 novembre 1992, un logisticien de MSF-Belgique décède de ses blessures après avoir été victime d’un cambriolage avec violences.) et l’une en République centrafricaine (en 2007Le 11 juin 2007, une logisticienne de MSF-France décède de ses blessures après que sa voiture a été prise pour cible, apparemment par erreur, par des rebelles en embuscade dans la région de Ngaoundaye, dans le nord-ouest de la République centrafricaine.). Il n’existe pas de chiffres fiables sur le nombre d’employés nationaux tués dans le cadre de leur travail depuis la création de l’association, ni sur celui des employés nationaux et internationaux victimes de blessures graves ou d’enlèvement.Jusqu’en 1994, il n’y a pas de recensement centralisé du nombre d’employés nationaux sous contrat sur le terrain. Il faut attendre le milieu des années 2000 et le développement d’une couverture sociale plus étendue pour le personnel national pour que des données plus précises sur les décès et les arrêts maladies soient collectées.

En réponse à ce déficit d’information et aux recommandations des expertsVoir le chapitre 5, p. 135., MSF a mis en place en 2009 un système informatisé de recueil de données sur les incidents de sûreté et de sécuritéBase de données « Safety & Security Incidents & Accidents », Bruxelles, 15 décembre 2009.. Initialement développée par MSF-Belgique, la base de données en ligne « Sindy » a progressivement été adoptée (et adaptée) par l’ensemble des sections opérationnelles, via leurs référents sécurité respectifs.

Directement alimentée par les équipes de terrain, Sindy est accessible aux cadres de l’association, qui disposent d’un droit d’accès plus ou moins étendu selon leurs responsabilitésPar exemple, un chef de mission pourra seulement consulter les incidents relatifs au pays où il exerce, alors que le directeur des opérations ou le référent sécurité pourront avoir accès à l’ensemble de la base.. Elle combine trois fonctions : un système d’archivage centralisé des rapports d’incidentVia un formulaire standard auquel peut être joint tout autre type de document., un système de recueil de données quantitativesL’interface de Sindy invite à décrire chaque incident à l’aide de champs et de menus déroulants à choix fermés : lieu, heure, types d’armes employés, situation tactique (embuscade, fusillade, ombardement, etc.), type de violence (armée, sexuelle, etc.), profil de la victime, profil de la mission, impact financier, humain et opérationnel, procédure de gestion de crise, etc. et un système d’alerteChaque nouvelle entrée dans la base déclenche l’envoi d’un courriel d’alerte à ses abonnés.. Chaque section opérationnelle dispose de sa propre base de données, dont l’accès lui est strictement réservé, ce qui n’empêche pas le partage occasionnel de rapports d’incident ou de synthèse.

Enregistrant ou non les événements de « sûreté » (accidents de la route, accidents d’exposition au sang, accidents électriques, etc.), les différentes bases Sindy reposent sur des définitions de cas dissemblables. Ainsi, MSF-France limite l’encodage aux « incidents sévères et modérés », ces derniers étant définis par leur impact sur les biens et les personnesMSF-France considère comme « sévères » « les actes de violence contre le personnel, les patients ou les biens de MSF ayant entraîné la mort, des blessures graves (incapacité de travail), un viol, un kidnapping, un vol ou des destructions matérielles d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 euros ». Les incidents « modérés » sont ceux ayant fait courir le risque d’un incident sévère (qu’il s’agisse de menaces ou d’accidents évités de justesse – near misses), ainsi que tout autre incident que le terrain estime judicieux d’enregistrer dans la base (afin d’en faciliter la conservation et la transmission, de notifier la hiérarchie, etc.). Centre opérationnel de Paris (OCP), « Manuel d’utilisation de Sindy », novembre 2013, p. 8.. Pour sa part, MSF-Belgique invite à recenser tous les incidents de sûreté et de sécurité dès lors qu’ils ont fait courir un risque élevé, moyen ou faible sur les biens, les personnes ou les opérationsCentre opérationnel de Bruxelles (OCB), « Sindy 2, Security Focal Point », MSF, décembre 2010, p. 3.. MSF-Espagne étend la définition aux événements affectant « l’acceptance et/ou la neutralité de MSF ».Centre opérationnel d’Amsterdam (OCA), « Comparison of Severity Classification of Security Incidents between OC with the idea to streamline between sections », mai 2015.

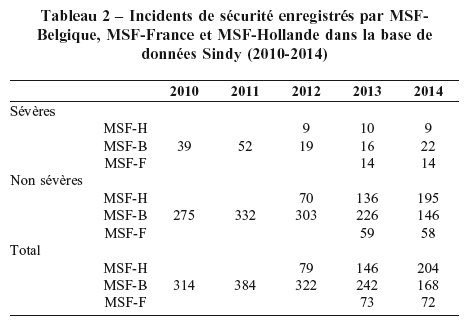

À ce jour, Sindy est principalement utilisée par les référents sécurité pour exposer à la fin de chaque année un bilan chiffré de la gestion de la sécurité, dont nous présentons ci-après une synthèse pour les trois principaux centres opérationnels (Belgique, France, Hollande). Tous les bilans soulignent que la majorité des incidents reportés sont les vols et les menaces – et mettent en garde contre une interprétation hâtive de ces données, en raison de la variabilité avec laquelle les incidents sont enregistrés dans Sindy sur le terrain. MSF-Belgique souligne, par exemple, que la forte décrue du nombre d’incidents en 2014 (cf. tableau 2) « n’est pas liée à une diminution réelle des incidents sur le terrain mais à la baisse de leur [taux] d’enregistrement »« Overview of OCB Risk Management », rapport Sindy 2014, novembre 2014, p. 2.. Inversement, la section hollandaise impute l’augmentation du nombre d’incidents en 2014 à une amélioration de la remontée d’information mais aussi au fait que « le respect pour l’action humanitaire indépendante est en baisse ».« Overview of OCA Security Incidents », rapport Sindy 2014, février 2015, p. 7.Seuls les bilans présentés par MSF-Hollande et MSF-France en 2014 s’accompagnent d’une description succincte des circonstances et des conséquences des événements les plus sévères enregistrés sur la période : en particulier, l’enlèvement de quatre employés en République démocratique du Congo en 2013, l’assassinat de 19 personnes (dont un patient et trois membres du personnel national) dans deux hôpitaux gérés par MSF en République centrafricaine en 2014, le maintien en détention (depuis 2012) d’un membre du personnel national en Birmanie, le pillage et la destruction de trois hôpitaux au Soudan du Sud. Dépourvu d’une telle description, le bilan présenté par MSF-Belgique se félicite, quant à lui, que l’association « n’a pas fait face à une forte augmentation des incidents sévères, [ce qui montre] la capacité de l’organisation à s’adapter et à travailler dans des contextes très sensibles »« Overview of OCB Risk Management », rapport Sindy 2014, novembre 2014, p. 8.. C’est pourtant en 2014 que cinq expatriés de la section belge ont été enlevés en Syrie et libérés au bout de quatre à cinq mois à l’issue d’une détention particulièrement éprouvante.

Force est de constater que les méthodes de quantification utilisées par MSF et leur usage révèlent les mêmes travers que ceux observés à propos des bases de données globales telles que l’Aid Worker Security DatabaseBase de données pour la sécurité des travailleurs humanitaires de Humanitarian Outcomes. Voir le chapitre 4, p. 105.. Reposant sur des définitions de cas équivoques et variables selon les sections, les données MSF sont également frappées d’importants biais d’enregistrementLes biais identifiés par les référents sécurité (conscient que Sindy quantifie les opérations de saisie des incidents de sécurité dans la base de données et non le nombre « réel » d’incidents) ont été confirmés par plusieurs observations de terrain. Une étude réalisée par MSF au Yémen en 2013 a montré que la décision d’enregistrer les incidents dans Sindy (en particulier les moins graves) variait selon que la personne chargée de la saisie était au début ou à la fin de sa mission, et selon qu’elle souhaitait ou non alerter la capitale et les responsables du siège.. Elles sont d’autant plus dépourvues de signification statistique qu’elles portent sur des petits nombres. Enfin et surtout, obligeant à appauvrir la description de chaque événement afin de le faire entrer dans une nomenclature standard (« vol », « menace », « enlèvement »…), le traitement quantitatif des incidents interdit d’en saisir la logique et la signification spécifiques. Il conduit, par exemple, à additionner sous la rubrique « menaces », les menaces proférées par des militants de l’État islamique envers des volontaires de MSF taxés d’espions, celles adressées au coordinateur de terrain par un représentant du personnel en grève en Centrafrique, ou encore celles émises à l’encontre d’un médecin par les parents d’un patient admis à l’hôpital de Khamer au Yémen. Ces menaces, est-il besoin de le souligner, n’ont rien à voir les unes avec les autres, tant du point de vue des dangers qu’elles représentent que de la réponse qu’elles suscitent. De même, une lecture comptable des « incidents de sécurité sévères » permet à des sections de se féliciter de leur stabilité numérique, alors même que l’organisation est confrontée à des enlèvements et des détournements d’une gravité sans précédent.

Au moment où MSF, au diapason du milieu humanitaire, investit dans la construction de bases de données chiffrées, l’utilité de ces dernières pour l’amélioration de la sécurité est actuellement questionnée dans des secteurs aussi sensibles que l’industrie nucléaire ou la navigation aérienneVoir Éric Marsden, « Quelques bonnes questions à se poser sur son dispositif de REX, recueil d’aide à la réflexion », Les Cahiers de la sécurité industrielle, 2014, n° 2014-01, Fondation pour une culture de sécurité industrielle, p. 23 et s., www.foncsi.org. C’est ainsi, par exemple, que l’agence européenne de contrôle de la navigation aérienne Eurocontrol a renoncé à évaluer la sécurité des opérations de contrôle aérien sur la base du nombre d’incidents – au profit d’indicateurs de fonctionnement et de démarches qualitativesChristine Fassert, « Tout ce qui compte ne peut être compté : La (non-)fabrication d’un indicateur de sécurité dans le contrôle aérien », Sociologie et sociétés, vol. X LIII, no 2, 2011, p. 249-272.. Elle a notamment favorisé les échanges entre organismes de contrôle afin que ces derniers discutent des incidents vécus au quotidien, en particulier des situations critiques dont la sévérité et l’importance passent inaperçus dans les bases de données.

En définitive, le principal intérêt de Sindy est d’offrir un système d’archivage systématique des rapports d’incidents et d’accidents concernant le personnel international et national. Reste à en faire un usage raisonné et utile, à savoir : d’une part construire des indicateurs factuels univoques du type « nombre d’accidents mortels » ou « nombre d’accidents donnant lieu à un arrêt de travail » (des indicateurs paradoxalement absents des tableaux de synthèse actuellement proposés par SindyOn peut également envisager : « nombre de jours de détention », « nombre de véhicules volés/restitués », « montant des biens détruits et volés ».) ; et, de l’autre, discuter des événements les plus sévères sur la base d’analyses qualitatives rigoureuses.

Ce qui manque aujourd’hui à MSF et aux organisations humanitaires en général, c’est moins un bureau statistique que l’équivalent du « Bureau d’enquêtes et d’analyses » (chargé d’enquêter sur les accidents d’avion) dont la mission est la suivante : « conduire des enquêtes de façon neutre vis-à-vis des intérêts des parties prenantes avec comme seul objet de collecter et d’analyser les informations utiles, de déterminer les circonstances et les causes, certaines ou possibles, de l’accident ou de l’incident, et, s’il y a lieu, d’établir des recommandations de sécurité afin de prévenir de futurs accidents et incidents ». http://www.bea.aero/fr/bea/information/information.php

***

Suivez le guide ! Les manuels de sécurité et la mise en ordre autoritaire des organisations humanitaires

Monique J. Beerli et Fabrice Weissman

Comme évoqué dans les précédents chapitres, la montée des préoccupations sécuritaires a transformé les pratiques humanitaires au cours des vingt dernières années. Dans ce contexte, la formalisation des politiques et procédures de sécurité a été encouragée par la diffusion, dans l’ensemble du secteur de l’aide, de manuels de sécurité rédigés par des experts.

Officiellement publié en 1999, le guide du Comité international de la Croix-Rouge Staying AliveDavid Lloyd Roberts, « Staying Alive: safety and security guidelinesfor humanitarian volunteers in conflict areas », Genève, CICR, 1999,édition révisée 2005. a été distribué au personnel de terrain dès 1993, sous forme de brochures détaillant les dangers et les types d’armes rencontrés en zone de guerre et les conduites à tenir pour s’en protéger. En 1995, Save the Children UK publiait Safety FirstMark Cutts et Alan Dingle, « Safety First: Protecting NGO employees who work in areas of conflict », Londres, Save the Children, 2nd edition, 1998., premier ouvrage entièrement consacré à la sécurité produit par une ONG internationale. Comportant une introduction à la gestion de la sécurité et un inventaire des mesures de protection pratiques, ce guide abordait des sujets divers tels que le rôle des principes humanitaires dans les stratégies de protection.

Un an plus tard, à la suite de la crise des Grands Lacs africains, les premiers modules de formation à la sécurité étaient développés dans le cadre d’un partenariat entre USAID/OFDA et InterAction. Cette formation posa les fondements de ce qui allait devenir en 2000 le guide de référence en matière de sécurité des travailleurs humanitaires :

la « Revue des bonnes pratiques n° 8 » (plus connu sous son sigle anglais, le GPR 8 pour « Good Practice Review n° 8 »), rédigée sous la direction de Koenraad Van Brabant pour le Humanitarian Practice Network (HPN, réseau des pratiques humanitairesCréé en 1994 et hébergé par ODI, le HPN se présente comme « un forum indépendant permettant aux décideurs, aux praticiens ainsi qu’à tous ceux qui travaillent dans ou sur le secteur humanitaire, de partager et disséminer des informations, des analyses et des expériences – et d’en tirer des leçons », www.odihpn.org) de l’Overseas Development Institute (ODI, institut pour le développement outre-mer).

Intitulé « Gestion opérationnelle de la sécurité dans des contextes violentsKoenraad Van Brabant, « Revue des bonnes pratiques : Gestion de la sécurité opérationnelle dans des contextes violents », Humanitarian Practice Network, ODI, 2000, édition révisée 2010. Les extraits sont tirés de la version anglaise, traduite par nos soins. », le GPR 8 se présente comme « un outil de référence pratique [pour] les responsables de terrain des organisations humanitaires [offrant] une approche systématique et détaillée de la gestion de la sécurité, allant de l’analyse du contexte, des risques et des menaces au choix d’une stratégie et à sa planification ». En 2010, ODI publia une seconde édition du GPR 8, révisée et augmentée par un large groupe d’experts, sous la coordination de consultants de Humanitarian OutcomesAdele Harmer et al., « Good Practice Review: Operational security management in violent environments », Londres, Humanitarian Practice Network, ODI, 2e édition, 2010.. Une trentaine de contributeurs participèrent à la révision, parmi lesquels des représentants de vingt ONG (dont MSF), de trois agences des Nations unies (Unicef, PAM, UNDSS), de trois bailleurs de fonds institutionnels (USAID, ECHO, DFID) et de sept sociétés privées liées à la sécurité (assurances, sécurité des entreprises, télécommunications, etc.). Considéré comme « un document précurseur en matière de gestion de la sécurité opérationnelle humanitaireIbid., p. 1.

» et souvent désigné comme la « bible » de la sécurité humanitaire, le GPR 8 a influencé les nombreux manuels publiés par les organismes d’aide, les gouvernements donateurs ou les groupes d’experts.

S’appuyant principalement sur les éditions 2000 et 2010 du GPR 8, ce chapitre propose une description du contenu et des recommandations des guides de bonnes pratiques sur la sécurité humanitaire. Il aborde les questions suivantes :

comment ces guides justifient-ils la nécessité de professionnaliser et d’institutionnaliser la gestion de sécurité ? Quelles sont leurs définitions de la sécurité et des bonnes pratiques censées la garantir ? Quels dispositifs proposent-ils de mettre en place ? Dans un second temps, ce chapitre met en lumière certaines des hypothèses et des présupposés normatifs véhiculés par ces manuels dits « techniques ».

Experts et dinosaures : pourquoi les acteurs humanitaires n’ont d’autres choix que de faire appel aux professionnels de la sécurité

La plupart des manuels spécialisés mettent en avant trois arguments pour justifier leur existence et le développement d’une expertise sécuritaire dans le secteur humanitaire. En premier lieu, revenant sur des attaques hautement médiatisées et citant de manière sélective des données statistiques7. Voir le chapitre 4, p. 105., ils font valoir que « le nombre des incidents touchant les organisations humanitaires a augmenté de façon significative » et que « le respect pour les organisations humanitaires et donc pour “l’immunité” de son personnel a nettement diminué ces dernières annéesKoenraad Van Brabant, « Mainstreaming the organisational management of safety and security: A review of aid agency practices and a guide for management », Humanitarian Practice Network, ODI, Londres, mars 2001, p. 16.

». Selon l’édition 2010 du manuel de sécurité de l’ONG Save the Children, « la mort tragique de nos collègues humanitaires ces dernières années révèle le niveau d’hostilité et de violence croissant auquel nous sommes exposés dans le cadre de notre travail ».Shaun Bickley, « Safety First: A safety and security handbook for aid workers », Londres, Save the Children, 2e édition, 2010, p. vii.

Parallèlement aux discours sur l’augmentation des dangers, les manuels avancent des arguments juridiques et éthiques. « Au bout du compte, la gestion de la sécurité des opérations dans les zones à haut risque est une obligation à la fois morale et légale », affirme l’édition révisée du GPR 8Adele Harmer et al., op. cit., p. 4.. Signalons que dans les années 1990, la référence au droit était plus volontiers mobilisée pour souligner la responsabilité des pays hôtes et leurs obligations en matière de protection des fonctionnaires internationaux et des travailleurs humanitairesBureau du coordinateur des Nations unies pour les questions de sécurité, « Security in the field: Information for staff members of the United Nations system », Nations unies, New York, 1998, p. 1.. Aujourd’hui, le droit est invoqué pour faire pression sur les organismes afin qu’ils instituent et mettent en oeuvre les dispositifs de sécurité recommandés par les expertsVoir le chapitre 5, encadré « A qui profite le “duty of care” », p. 153.

:

« Obligation légale de l’employeur, le devoir de diligence (duty of care) est de plus en plus important. Dans de nombreux pays, le droit du travail impose aux employeurs de garantir la sûreté sur le lieu de travail. Bien que ces obligations aient rarement été prises en considération dans le contexte de l’aide humanitaire internationale, les organisations humanitaires s’exposent à des problèmes juridiques si elles n’informent pas leur personnel comme il se doit des risques associés à une mission particulière ou si elles ne prennent pas toutes les mesures nécessaires pour réduire ces risquesAdele Harmer et al., op. cit., p. 7.. »

Enfin, soulignent les manuels, les organisations humanitaires ne sauraient confier leur sécurité à « des cadres qui n’ont pas les compétences nécessairesKoenraad Van Brabant, 2000, op. cit., p. 9. » en la matière : « Tout comme les questions de genre ou d’environnement, la gestion de la sécurité peut être considérée comme une spécialité. Elle nécessite clairement une expertiseIbid., p. 6.. » À ce titre, les acteurs de l’aide doivent « intégrer l’expertise développée en externe dans leurs savoir-faire maisonKoenraad Van Brabant, 2001, op. cit., p. 50.

». Il serait dangereux de confier la gestion de la sécurité à des cadres dont les compétences reposent uniquement sur une longue expérience opérationnelle, met en garde Koenraad Van Brabant :

« L’expérience de terrain acquise dans un monde où les menaces étaient moins nombreuses, où le respect pour les organisations humanitaires était plus grand et où il était habituel de prendre des risques pourrait être un handicap plutôt qu’un atout en ce qui concerne la gestion de la sécuritéIbid., p. 49.. »

En 2001, l’auteur de la première édition du GPR 8 déplorait qu’en dépit de ces arguments, de nombreuses organisations humanitaires demeuraient réticentes à professionnaliser la gestion de la sécurité conformément aux recommandations des experts. Entre autres raisons, il attribuait ces résistances au conservatisme, à l’aveuglement, à l’incompétence, au cynisme, à l’arrogance et à l’instabilité psychologique des dirigeants des organisations humanitaires, dont il caractérisait ainsi l’attitude :

« – Le réflexe du dinosaure : on continue comme avant

– Le réflexe de l’autruche : si on met la tête dans le sable, le problème disparaîtra

– La mentalité du fauteuil : trop éloigné de la réalité pour pouvoir l’apprécier

– Le réflexe comptable : c’est trop cher

– Le syndrome de l’ignorance ou de la pseudo-connaissance

– La mentalité carriériste : taire les besoins de formation, les problèmes de management et même les incidents si cela peut nuire à votre carrière

– L’addiction à l’adrénaline : le goût du risque

– La personnalité de type A : tournée vers l’action, très motivée, difficile à retenir

– La solidarité sous la menace : rester avec les populations en danger même si on ne peut pas grand-chose pour ellesIbid., p. 17.. »

Dix ans plus tard, les auteurs de l’édition révisée du GPR 8 estimaient que le secteur humanitaire s’était finalement rangé aux arguments et aux initiatives des experts en sécurité, entraînant « un professionnalisme et une sophistication des pratiques de sécurité humanitaire et de la coordination entre organisationsAdele Harmer et al., op. cit., p. 1.

» sans précédent.

Triompher des dangers grâce au calcul, à la planification et à la discipline

Rares sont les manuels qui définissent de façon explicite ce qu’ils entendent par « sécurité » et « bonne gestion de la sécurité ». Le GPR 8 semble être le premier d’entre eux à tenter l’exercice. Il définit la « sécurité » comme le fait d’« être à l’abri des risques ou des dommages résultant de violences ou d’autres actes intentionnelsAdele Harmer et al., op. cit., p. xviii.

». L’étendue des risques et des dommages à prendre en considération varie entre les deux éditions du GPR 8. Là où la première édition limite le champ de la gestion de la sécurité à « la protection du personnel et des actifs de l’organisationKoenraad Van Brabant, 2000, op. cit., p. xii-xiii.

», l’édition révisée étend sa portée à la protection de « ses programmes et de sa réputationAdele Harmer et al., op. cit., p. 7.

». À l’instar de ce qui s’est produit dans le monde de l’entreprise, le champ de la sécurité s’est ainsi étendu, de la protection du personnel, des biens et des activités des organisations humanitaires, à celle de leur image.

Par ailleurs, le GPR 8 et les autres manuels restent ambigus sur les résultats attendus d’une « bonne gestion de la sécurité opérationnelle ». Reconnaissant de façon plus ou moins explicite que « l’absence de risques » est un objectif inatteignable dans les zones de conflit, ils ont tendance à identifier une bonne gestion de la sécurité à « l’absence de risques injustifiés », comme l’illustre l’introduction du GPR 8 (2010) :

« Une bonne gestion de la sécurité opérationnelle exige de se demander si le risque est justifié compte tenu des avantages potentiels offerts par le projet ou le programme. Il est également nécessaire de voir si tout a été fait, dans la mesure du possible, pour réduire le risque et l’impact potentiel d’un incidentIbid., p. 3.. »

L’absence de risques injustifiés se résume à la mise en oeuvre des recommandations émanant des manuels, excepté, précise l’introduction du GPR 8, en guise d’avertissement, quand les « circonstances » et le « jugement sur la situation » nécessitent de « faire quelque chose de très différent, ou même contraire » aux pratiques recommandéesIbid., p. 3..

De la sensibilisation du personnel à la gestion de l’(in)sécurité

La première génération de manuels apparue au milieu des années 1990 semblait avant tout destinée à fournir des éléments d’information permettant aux individus amenés à opérer dans des zones de conflit de mieux connaître les dangers auxquels ils s’exposaient et les moyens de s’en protégerMark Cutts et Alan Dingle, op. cit., p. 11.

. Staying Alive, du CICR, ainsi que Safety First, de Save the Children, s’inscrivaient dans une démarche de sensibilisation fondée sur l’idée que « la sécurité commence au niveau individuel ». Safety First se présentait comme un aide-mémoire « visant à rappeler [aux employés des ONG] les éléments auxquels être attentifs et les questions à se poserIbid. ». Il rassemblait principalement des « conseils » et « ficelles du métier » sur la manière de faire face aux dangers des zones de conflit (comment utiliser les communications radio et satellite, protéger les véhicules, se prémunir contre les mines, réagir en cas d’attaque, etc.Le chapitre Sécurité qui apparaît également dans le manuel MSF « Aide à l’organisation logistique d’une mission » au début des années 1990 est du même ordre, voir le chapitre 2, p. 47.). Expliquant comment utiliser son manuel, l’auteur de Staying Alive insistait sur la nécessité de « combiner le contenu de cet ouvrage avec [son] bon sens et [son] jugement personnels ».David Lloyd Roberts, op. cit., p. 16, en italique dans le texte.

Cette première génération de manuels restait assez vague sur les aspects gestionnaires de la sécurité et sur ce qu’il était attendu des organisations en la matièreCharles Rogers et Brian Sytsma, « A shield about me: Safety awareness for World Vision staff », World Vision, Monrovia, Californie, 1998 ; Mark Cutts et Alan Dingle, op. cit.. Parmi les mesures suggérées figuraient le recours à du personnel expérimenté dans les zones les plus à risque, la fourniture de services d’appui aux employés, la mise à disposition de matériel en bon état de marche et l’édiction de consignes claires permettant au personnel de s’orienter. Cependant, chacun de ces aspects était extrêmement peu détaillé.

La première édition du GPR 8 en 2000 marque une rupture, au sens où il revendique une approche gestionnaire de la sécurité, reposant sur le développement et l’approfondissement de mesures organisationnelles. Jugeant « inacceptable que des carences d’organisation soient à l’origine d’un nombre disproportionné de morts et de blessés », l’introduction du GPR 8 explique sans ambiguïté : « Ce qui manque, c’est une “approche managériale” [management approach] de la sécurité – une approche que ce guide de bonnes pratiques entend précisément offrir. »Koenraad Van Brabant, 2000, op. cit., p. 9.

Évaluer les risques

L’« approche gestionnaire » de la sécurité préconisée par le GPR 8 est calquée sur le modèle du cycle de projet : « Évaluer, planifier, mettre en oeuvre (et ajuster si nécessaire), analyser et réévaluerAdele Harmer et al., op. cit., p. 8.. » Pour évaluer les risques, la GPR 8 propose une série d’étapes, commençant par l’analyse du programme (« sachez qui vous êtes et ce que vous voulez réaliserIbid., p. 35.

»), puis celle de la situation (compréhension globale de l’histoire et de la dynamique du conflit, du cadre social et culturel, de la criminalité, de l’infrastructure et du climatKoenraad Van Brabant, 2000, op. cit., p. 22‑25.). Il invite à procéder ensuite à une analyse détaillée du contexte (acteurs en présence, évolution politique et militaire, économie politique des groupes armés, cartographie de la violenceIbid., p. 26‑35.), puis à une évaluation des menaces.

Cette dernière est définie comme une « tentative d’examiner plus systématiquement la nature, l’origine, la fréquence et la concentration géographique des menacesIbid., p. xiv ; Adele Harmer et al., op. cit, p. xix.

». Les menaces à prendre en compte se classent dans trois catégories : crime (détournement de voiture, banditisme sur la route, vol/agression dans la rue, vol/raid à main armée, rapt), attaque terroriste (engin explosif improvisé, bombe dans une voiture/un camion, kamikaze dans un véhicule, bombardement ou fusillade dans un lieu public, attaque à la grenade dans une enceinte, prise d’otages), activité militaire/combats (bombardement, feux croisés d’infanterie, mine antipersonnelAdele Harmer et al., op. cit., p. 39‑40.).

Afin de mieux comprendre le contexte et ses menaces et de « prévoir le type d’incidents susceptibles de se produire à l’avenirIbid., p. 101.

», l’édition révisée du GPR 8 recommande de s’appuyer sur des bases de données :

« Une vue d’ensemble et fiable des incidents survenus dans le monde, grâce à leur enregistrement dans une base de données, permet une meilleure analyse de la sécurité aux niveaux national, régional et mondial. […] [Un tel système peut] révéler des concentrations géographiques d’incidents, permettre de comprendre les types d’incidents qui ont lieu et indiquer si le nombre global d’incidents est en augmentation ou en baisse. »Ibid., p. 101.À partir de ces informations, les organisations doivent ensuite produire une « analyse des risques » aboutissant à « une grille qui trace la courbe des risques en fonction de leur probabilité et de leur impactIbid., p. 29.». Ce processus doit être accompli « de manière structurée et disciplinée » de façon à supprimer la subjectivité inhérente à la nature humaine qui « peut créer une image déformée reflétant des biais inconscientsIbid., p. 27.

».

Définir une stratégie et planifier l’action

À la suite de l’analyse des risques, une stratégie de sécurité doit être élaborée. Conceptualisées pour la première fois dans le GPR 8, trois stratégies sont proposées, chacune avec sa propre « philosophie » et pratique : acceptance (selon le néologisme en vigueur dans les milieux humanitaires francophones), protection et dissuasionIbid., p. xviii..

Une stratégie d’acceptance vise à éliminer ou à réduire les menaces en « créant des relations avec les communautés locales et les parties prenantes concernées dans la région d’intervention, de manière à obtenir leur acceptation de la présence de l’organisation et leur consentement à son travailIbid., p. xv.

». Le succès d’une stratégie d’acceptance est présenté comme intimement lié à la capacité des organisations humanitaires à maîtriser la façon dont elles sont perçues par les acteurs locaux – et notamment à se défaire de l’image d’« instruments de la politique étrangère de l’Occident ou de ses valeurs ».Ibid., p. 60.

À ce titre, l’acceptance implique « d’avoir une seule et même ligne de communication en interne comme en externeIbid., p. 60‑61.», au niveau local comme au niveau global. Cette nécessité s’impose d’autant plus que la globalisation, Internet et les réseaux sociaux démultiplient les facilités d’accès aux informations relatives aux organisations et aux déclarations effectuées en leur nom. L’édition révisée du GPR 8 insiste sur ce point :

« le site Internet, un porte-parole au siège et un membre du personnel s’adressant aux médias locaux sur le terrain [doivent] tous [tenir] le même discours. Tout le personnel, des hauts responsables aux gardes et aux chauffeurs, doit être en mesure de comprendre et de communiquer les buts et principes de l’organisation. […] Rédiger une simple liste de questions-réponses est un moyen de s’assurer que le personnel peut communiquer ces messages. […] Si possible, contrôlez la version finale qui sera rendue publique :

par exemple, il est plus facile de contrôler le contenu d’un communiqué de presse écrit qu’une conférence de presse qui autorise les questions, ou encore qu’une interview en direct. Attention aux fuitesIbid., p. 61‑63.. »

De même, le GPR 8 enjoint aux organisations humanitaires de ne pas « critiquer publiquement [des autorités] », étant donné que « les déclarations publiques critiques sont rarement reçues avec gratitudeIbid., p. 62.».

« Rechercher et préserver l’acceptance peut exiger que les organisations restent silencieuses au sujet de violations du droit humanitaire ou des droits de l’homme. Prendre la parole (speaking out) pourrait créer des risques de sécurité sur le terrain ou entraîner l’expulsion de l’organisation. »Ibid., p. 68.

De façon plus générale, le GPR 8 présente toute rencontre avec des journalistes comme une source de danger potentiel :

« Une déclaration mal formulée, inexacte ou provocatrice peut mettre le personnel directement en danger et peut même entraîner l’expulsion d’un pays. […] Dans certaines situations, le rôle des organisations internationales peut être si controversé que le fait d’attirer une plus grande attention sur ce rôle en travaillant avec les médias serait contre-productif. Dans ce cas, élaborez une bonne stratégie défensive, soit en refusant de commenter, soit en limitant vos remarques aux informations factuelles de base ou en clarifiant la désinformation par le biais de déclarations réactives brèvesIbid., p. 159‑160.. »

Tout en considérant l’acceptance comme « la stratégie de sécurité la plus souhaitable » pour les organisations humanitaires, le GPR 8 recommande de la combiner à des « approches de protection et de dissuasionKoenraad Van Brabant, 2000, op. cit., p. 56. ». Une stratégie de protection « s’efforce de réduire la vulnérabilité […] de deux façons :

soit en durcissant la cible, soit en augmentant ou réduisant sa visibilitéAdele Harmer et al., op. cit., p. 71.

». Quant à l’approche de dissuasion, elle « vise à supprimer la menace par une contre-menace : essentiellement, décourager des agresseurs éventuels par la crainte des conséquences qu’ils pourraient subirIbid., p. 73.

». À l’extrême, la dissuasion implique l’usage de la force armée. D’autres formes de dissuasion sont également envisagées, comme l’usage de moyens de pression juridiques et diplomatiques, le retrait ou la suspension des opérations, ainsi que le soutien et la protection offerte par des entrepreneurs politico-militaires locaux (local strongmenIbid., p. 74.). Soulignons que le GPR 8 n’envisage pas le recours aux médias et aux prises de parole comme une forme de dissuasion, réduisant ainsi la communication publique à une source de danger, jamais de protection.

Discipliner les comportements

Enfin, les manuels recommandent de mettre en oeuvre la stratégie à l’aide de procédures opérationnelles standards (standard operating procedures, SOP), c’est-à-dire de « procédures établies de manière formelle pour mener des opérations ou faire face à des situations particulières, afin notamment de prévenir un incident, de survivre à un incident ou de gérer ses conséquences dans le cadre de la planification de la gestion de criseIbid., xix.

». Les SOP indiquent comment se comporter dans les activités quotidiennes les plus banales comme dans les situations de crise, face à des menaces spécifiques, en réaction à certains incidents, etc.

Le GPR 8 souligne que toute stratégie de sécurité est vouée à l’échec en l’absence « d’autodiscipline comportementaleIbid., p. 115. » du personnel tenu de se conformer aux procédures opérationnelles standards et autres règlements internes tels que les codes de conduite (y compris le code de conduite sexuelle). « Les membres du personnel qui se comportent de manière irresponsable […], qui dédaignent les procédures de sécurité, se montrent trop sûrs d’eux et pensent être en mesure de faire face aux dangers parce qu’ils le font depuis de nombreuses années » sont considérés comme des menaces pour eux-mêmes et pour leurs collègues. Afin de réprimer et discipliner leurs comportements, « les procédures de sécurité devront le cas échéant être obligatoires et leurs violations considérées comme des fautes disciplinaires passibles de sanctionsIbid., p. 124. ».