Michaël Neuman & Fabrice Weissman

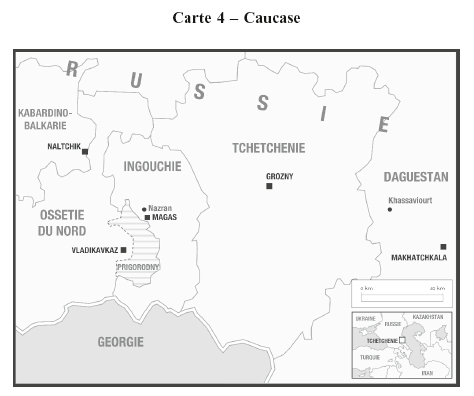

Directeur d'études au Crash depuis 2010, Michaël Neuman est diplômé d'Histoire contemporaine et de Relations Internationales (Université Paris-I). Il s'est engagé auprès de Médecins sans Frontières en 1999 et a alterné missions sur le terrain (Balkans, Soudan, Caucase, Afrique de l'Ouest notamment) et postes au siège (à New York ainsi qu'à Paris en tant qu'adjoint responsable de programmes). Il a également participé à des projets d'analyses politiques sur les questions d'immigration. Il a été membre des conseils d'administration des sections française et étatsunienne de 2008 à 2010. Il a codirigé "Agir à tout prix? Négociations humanitaires, l'expérience de MSF" (La Découverte, 2011) et "Secourir sans périr. La sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques" (CNRS Editions, 2016).

Politiste de formation, Fabrice Weissman a rejoint Médecins sans Frontières en 1995. Logisticien puis coordinateur de projet et chef de mission, il a travaillé dans de nombreux pays en conflit (Soudan, Ethiopie, Erythrée, Kosovo, Sri Lanka, etc.) et plus récemment au Malawi en réponse aux catastrophes naturelles. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages collectifs sur l'action humanitaire dont "A l'ombre des guerres justes. L'ordre international cannibale et l'action humanitaire" (Paris, Flammarion, 2003), "Agir à tout prix? Négociations humanitaires, l'expérience de Médecins sans Frontières" (Paris, La Découverte, 2011) et "Secourir sans périr. La sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques" (Paris, Editions du CNRS, 2016). Il est également l'un des principaux animateurs du podcast La zone critique.

3. Pratiques

La charge d’un chef de mission

Entretien avec Delphine Chedorge, coordinatrice d’urgence pour MSF en République centrafricaine, réalisé par Michaël NeumanCe texte est le produit d’entretiens menés entre mai et juillet 2015.

Pays enclavé de quatre millions d’habitants, très faiblement pourvu en infrastructures de santé, la République centrafricaine (RCA) est, en volume financier, le premier pays d’intervention pour la section française et le troisième pour l’ensemble du mouvement MSF après la république démocratique du Congo et le Soudan du Sud. C’est aussi l’un des plus dangereux. Depuis 2007, quatre employés de l’association y ont perdu la vie du fait d’actes de guerre. MSF y a mené en 2014 jusqu’à une vingtaine de projets médicaux employant trois cents volontaires internationaux et plus de deux mille cinq cents employés centrafricains.

Coordinatrice d’urgence pour MSF, Delphine Chedorge a dirigé les opérations de la section française en RCA entre janvier et décembre 2014. Elle répond aux questions de Michaël Neuman sur le quotidien d’un chef de mission responsable de la sécurité des équipes. Son interview est précédée d’un rappel des événements récents ayant ensanglanté la RCA.

La crise de 2013‑2014 en RCA

La République centrafricaine connaît depuis trois ans un cycle de violences sans précédent dans son histoire postcoloniale. En mars 2013, les combattants de la Seleka, coalition de mouvements d’opposition armés, s’emparaient du pouvoir et portaient Michel Djotodia à la présidence. Dans les mois qui suivirent, les violences du nouveau régime à l’encontre de la population et des forces de l’ancien gouvernement entraînèrent la formation de milices populaires. Résultat d’une alliance entre milices paysannes d’autodéfense et membres de l’ancienne armée nationale, les « anti-Balaka » se firent les vecteurs de la colère grandissante de la population à l’encontre d’un pouvoir de plus en plus identifié comme « étranger » et « musulmanVoir notamment Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Centrafrique : Ils doivent tous partir ou mourir, juin 2014. ».

Face à la montée des tensions et à la crainte de massacres intercommunautaires, le Conseil de sécurité des Nations unies vota, le 5 décembre 2013, le déploiement de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique (Misca), chargée de rétablir l’autorité de l’État et de protéger les civils. Placée sous la houlette de l’Union africaine, la Misca devait être appuyée par une force française, à travers l’opération Sangaris. Ce même jour, une offensive d’ampleur des anti-Balaka contre Bangui échoua à renverser le régime, mais entraîna la fuite des ex-SelekaOn parlera d’ex-Seleka pour évoquer les forces de la Seleka toujours actives après sa dissolution décidée en septembre 2013 par Michel Djotodia à la suite de l’augmentation des violences et des exactions.

et l’accélération du déploiement militaire international. Aux violences débridées des ex-Seleka en déroute succédèrent les pillages et massacres commis par les anti-Balaka et une partie de la population à l’encontre des populations musulmanes de Bangui laissées « sans protecteursVoir notamment Human Rights Watch, « Ils sont venus pour nous tuer. Escalade des atrocités en République centrafricaine », 19 décembre 2013. ».

Acculé et sous la pression internationale, Michel Djotodia quitta le pouvoir le 10 janvier 2014. La nomination d’un régime de transition n’entraîna pas l’apaisement escompté : les ex-Seleka poursuivirent leur retraite ponctuée d’exactions sanglantes vers les pays frontaliers en direction du nord, de l’est et de l’ouest du pays, pourchassés par les groupes anti-Balaka. Ces derniers encourageaient ou dirigeaient les tueries de populations musulmanes, contraintes à l’exode vers les pays voisins ou vers quelques enclaves en RCA protégées par les forces internationales. Une enquête de mortalité rétrospective menée en avril 2014 par MSF auprès des réfugiés centrafricains arrivés à Sido au Tchad révéla que 8 % de la population d’origine était morte entre novembre 2013 et avril 2014, dont 91 % du fait d’actes de violence lors de la campagne de persécutions des minorités musulmanes.

Au moment de la tentative de coup d’État du 5 décembre 2013, la section française de MSF comptait trois projets dans le pays. Dans la sous-préfecture de Paoua, dans le nord-ouest, où elle était active depuis 2006, MSF-France menait des activités de soins de santé primaires et secondaires. À Carnot et Bria, elle gérait une activité pédiatrique. Dès le mois de décembre, une intervention d’urgence fut mise en place par la section française, en particulier à Bangui, afin de prendre en charge les victimes de violences. Également présentes en RCA, les sections espagnole et hollandaise étaient rejointes début 2014 par les sections suisse et belge.

Michaël Neuman : Dans quelles circonstances as-tu démarré ta mission ?

Delphine Chedorge : Ma première mission en Centrafrique remonte à l’été 2007. J’y suis retournée plusieurs fois, dont trois mois en 2012, puis pour un an au début de l’année 2014 : d’abord comme coordinatrice d’urgence, puis, à partir d’avril, comme chef de mission. Or le conflit actuel a démarré en décembre 2012 et s’est intensifié après la prise de pouvoir par les Seleka en mars 2013, qui avait provoqué la désagrégation des forces de sécurité du pays. J’avais donc, en quelque sorte, « raté » un peu plus d’un an d’évolution du conflit. Dans les premières semaines, j’ai eu du mal à mesurer précisément les enjeux sécuritaires. De plus, j’avais une connaissance du pays très locale, centrée sur le nord-ouest, où la plupart des activités de MSF-France étaient historiquement concentrées. J’ai mis du temps à prendre la mesure de ce qui se passait ailleurs. Et je ne m’attendais pas non plus à ce qu’un conflit communautaire aussi violent se mette en place.

Quels étaient les principaux problèmes de sécurité à Bangui à ton arrivée ?

Quand j’ai débarqué à Bangui en janvier 2014, il y avait des tirs très fréquents en ville, y compris autour de l’Hôpital communautaire, où nous prenions en charge des blessés, ainsi qu’autour de nos bases de vie et de nos bureaux qui se situaient dans le même quartier. Nous étions au milieu de la guerre urbaine.

Notre passage vers les enclaves ou quartiers musulmans était également très difficile. Pour aller chercher des blessés, nous avons tenté à plusieurs reprises, en janvier et février, de nous rendre vers le quartier dit de PK12, où étaient regroupés des musulmans qui souhaitaient fuir, mais vivaient sous les attaques permanentes de milices particulièrement excitées. Le quartier était également marqué par sa proximité avec un camp de cantonnement d’ex-Seleka. Des forces internationales y étaient positionnées pour protéger les civils et les ex-Seleka, ce qui en faisait un lieu de très haute tension. Il a fallu parfois rebrousser chemin devant l’agressivité de nos interlocuteurs.

Le personnel, national ou international, était très exposé au danger. Il devait souvent négocier avec des personnes armées et agressives qui entraient dans l’hôpital pour aller chercher un patient ou exiger d’être soignées avant les autres. Il était directement témoin de l’intensité de la violence dont il prenait en charge les conséquences : le nombre de blessés, le type de blessures. À plusieurs reprises, l’équipe de l’hôpital a dû se replier au bloc chirurgical à cause de la proximité des combats. Le bloc était à l’épreuve des balles, mais pas les tentes d’hospitalisation où étaient les patients. La fatigue physique et nerveuse a été très importante. Il n’y a pas eu de casse physique, mais le risque était élevé. Personne n’a demandé à quitter le projet, ce qui aurait été très compréhensible. Nous avons fait venir des psychiatres et des psychologues pour débriefer les équipes.

Quelles mesures étaient prises pour limiter l’exposition au danger ?

À mon arrivée, le « référent sécurité » du siège était déjà sur place pour aider les équipes, entre autres, à se protéger des balles perdues qui tombaient dans les maisons – il y en avait eu plusieurs depuis décembre. Il a mis en place des pièces sécurisées où les équipes se regroupaient en cas de combats proches. Par ailleurs, l’équipe de l’hôpital avait peur de rester sur place, la nuit en particulier. Nous avons décidé qu’elle ne pouvait y travailler que de 8 heures à 16 heures. Nous étions bien obligés d’assumer cette carence de soins.

Nous avons parfois orienté les activités dans un sens qui nous semblait accroître notre sécurité, en tentant d’établir une confiance plus grande avec les groupes armés et les habitants, la distinction entre les deux étant parfois difficile à établir. Ainsi, lors de la prise en charge des victimes des violences dans le quartier de Fatima en mai et juin, qui avaient fait entre quinze et vingt blessés parmi la population déplacée, nous avons déployé des activités de cliniques mobiles dans les quartiers chrétiens voisins. Elles étaient médicalement utiles bien sûr – pour la prise en charge des cas de paludisme infantile par exemple –, mais la motivation première était de se protéger de certaines accusations de ne travailler qu’avec les musulmans, même si bien sûr notre centre de santé dans le quartier à majorité musulmane de PK5 prenait aussi en charge les chrétiens.

Ensuite, il s’agissait de travailler très activement au recueil d’informations. La première source était le personnel national, dont je connaissais la plupart des membres depuis longtemps. Ils me décrivaient la situation dans les quartiers, ainsi que l’attitude des groupes, leur armement, les propos qu’ils tenaient, les rumeurs qu’ils diffusaient et menaces qu’ils adressaient. Ils me permettaient également d’identifier les rues problématiques. Je ne connaissais pas les rues de Bangui ; auparavant, on n’y travaillait pas. Il fallait adopter une lecture micropolitique des dynamiques de quartiers en ville. On circulait beaucoup ; on observait. On prenait un chauffeur qui se disait à l’aise pour circuler dans certains quartiers et pour décrire la situation en passant.

Nous travaillions plutôt bien avec les autres sections de MSF présentes à Bangui, l’une ayant des relations de travail établies avec les ex-Seleka, une autre des liens plus récents avec les groupes anti-Balaka, du fait de son travail dans le camp de déplacés de M’PokoÀ la suite des violences du mois de décembre 2013, plusieurs dizaines de milliers de déplacés originaires de Bangui se sont regroupés sur le site de l’aéroport de la ville, Bangui-M’Poko.. Dans les premiers temps de ma mission, nous étions assez dépendants de ces contacts ; nous agissions en confiance – disons une confiance informée, pas aveugle. Ça me coûtait, mais il y avait une logique : je ne pouvais pas multiplier tous les contacts. À partir du mois d’avril, j’ai repris la main sur les contacts en collaboration avec mes collègues des autres sections.

Pouvais-tu t’appuyer également sur des informations de l’extérieur, de journalistes, d’autres ONG qui travaillent dans le pays ?

Nos principaux interlocuteurs en matière de recueil d’informations étaient le réseau des missionnaires, le réseau du personnel médical du ministère de la Santé, ainsi que le réseau des volontaires de la Croix-Rouge nationale. Tous ont été très actifs dans la protection des civils ou dans la fourniture de secours pendant la période où le conflit était le plus intense. Nous avions également des contacts réguliers avec de vieilles connaissances, des responsables politiques de tous bords, d’anciens rebelles, des chefs de quartier. Par ailleurs, la chef de mission en poste à mon arrivée avait son réseau auprès des responsables de certaines ONG présentes en Centrafrique, et nous échangions avec quelques agences des Nations unies, ou certaines personnes en leur sein.

Dans les débuts, il y avait peu d’organisations qui menaient des activités de secours et circulaient en ville et dans le reste du pays. Les Nations unies, l’armée française, puis la force européenne Eufor, et plus tard une ONG, Inso, chargée de travailler spécifiquement sur la sécurité, ont progressivement mis en place des dispositifs d’information à destination des organisations humanitaires. Leurs informations étaient le plus souvent parcellaires et peu fiables. Les organisations dont la responsabilité est d’éviter d’exposer les autres – c’est particulièrement vrai pour les militaires – vont dire « évitez d’aller ici ou là », ou « prenez des escortes armées ». Il n’est pas inutile de considérer sérieusement leur point de vue. Mais il était important de garder notre autonomie dans les prises de décision. Finalement, ce qui était instructif était moins l’information elle-même – parfois des rumeurs transmises sans recul – que ce qu’elle nous apprenait sur la qualité de l’émetteur et sur ce qu’il était prêt à transmettre ou pas.

Y avait-il des questions de sécurité ou des demandes spécifiques pour le personnel national ?

À Bangui, les membres du personnel centrafricain, qui en grande majorité habitaient dans des quartiers particulièrement affectés par le conflit, avaient très peur de se déplacer. En décembre 2013, beaucoup ne venaient plus au bureau. La coordination avait mis en place un système de navette pour organiser le transport du personnel. Ce système s’est interrompu début février 2014, alors que l’intensité des combats en ville avait beaucoup diminué et que les taxis s’étaient remis à circuler. Malgré cela, des employés restaient régulièrement dormir dans nos bureaux ou nos maisons, faute de pouvoir rentrer chez eux. À partir de septembre, être identifié comme un employé de MSF avait cessé d’être un facteur de protection pour devenir un facteur de risque, pour des personnes salariées, donc solvables. Et leur sécurité a pâti bien évidemment beaucoup plus que la nôtre de la gangstérisation de Bangui. Plus dramatique encore, l’intégralité de nos employés de confession musulmane a quitté la ville, et sans doute pour la majorité d’entre eux, le pays. Nous sommes sans nouvelles de beaucoup.

Quels étaient les principaux problèmes de sécurité à l’extérieur de Bangui ?

Jusqu’au mois d’octobre, on parvenait parfois à circuler par route à l’intérieur du pays malgré les incidents. Certes, il arrivait que les employés des ONG et des Nations unies soient pris pour cibles, mais c’était surtout le matériel qui l’était. En janvier 2014, un groupe d’ex-Seleka nous a pris une voiture : ils nous ont arrêtés, nous ont expliqué avoir besoin de la voiture pour un jour ou deux, ont enlevé les identifications MSF, la radio, fait décharger la voiture. Après quelques pressions sur les commandants, on l’a récupérée. Elle avait servi aux combats. Il s’est passé la même chose lorsqu’un groupe d’anti-Balaka nous a « confisqué » un camion, avec son équipage, avant de le restituer quelques jours plus tard. Il avait également servi aux combats. Ce « respect », tout relatif, a progressivement disparu au cours de l’année. C’était sur la route que les risques étaient les plus importants : les barrages anti-Balaka et leurs combattants saouls, drogués et sans réelle hiérarchie. Nous avons dû limiter notre circulation par la route et avons loué un avion supplémentaire pour assurer la rotation des équipes et l’approvisionnement des projets. Ça nous semblait la seule option permettant de travailler dans des conditions de sécurité que nous jugions acceptables. Cette pratique était pourtant au coeur de discussions régulières et fatigantes avec le siège, qui estimait que l’avion coûtait trop cher.

Nous travaillions alors dans trois localités, à Paoua, dans le nord-ouest, à Carnot, dans l’ouest, et à Bria, dans l’est. Comment les conditions de sécurité ont-elles évolué sur ces trois sites ?

On s’attendait à ce que Bria et Paoua, qui avaient été touchées par les conflits des années 2000, soient plus exposées. C’est finalement à Carnot que ça a été le plus terrible. Il y a eu de nombreux accrochages entre des civils, des anti-Balaka, des ex-Seleka, puis les forces camerounaises de la Misca qui faisaient tampon entre, d’un côté, les anti-Balaka et les habitants de Carnot, et, de l’autre, les musulmans piégés dans cette enclave et réfugiés dans l’église. L’équipe a assisté à plusieurs reprises à des massacres de musulmans, au cours du mois de janvier en particulier, où nous avons dû demander une intervention des forces camerounaises de la Misca, basées à quelques heures de route plus au nord, afin d’interrompre la chasse aux musulmans au coeur de leurs habitations et les tueries.

L’accès aux soins pour les musulmans déplacés était très risqué ; beaucoup refusaient de se rendre dans les hôpitaux du fait de l’extrême danger associé aux trajets. Toutefois, l’équipe a pu négocier avec les milices anti-Balaka et certains habitants le passage de l’ambulance MSF avec des musulmans et des soldats de la Misca blessés pour les évacuer par avion vers Bangui.

En juillet 2014, à la suite d’affrontements entre forces internationales et anti-Balaka, un patient d’origine peuhl est lynché à l’intérieur de l’hôpital de Carnot. Cet événement est l’un des plus graves auxquels nos projets ont été confrontés. Vous avez ensuite lancé une « campagne de mobilisation », locale, puis nationale, appelant à la protection des structures de santé. Qu’attendait-on de la communication publique sur un incident de sécurité ?

On aurait sans doute pu s’y prendre plus tôt. Parce qu’on s’est rendu compte que certains soignants n’étaient finalement pas surpris qu’on vienne régler des comptes communautaires dans l’enceinte d’une structure de santé. Le message était : l’hôpital est un lieu de soins pour tous, et nous ne pouvons y tolérer de violence, sous peine d’avoir à s’en retirer. Localement, l’équipe est allée voir toutes les autorités sanitaires et politiques, les groupes armés, la population, les chefs de quartier afin d’utiliser tous les relais possibles pour dire que ça n’était pas normal. Il y a eu une bonne réception de ce message-là.

Puis, en discutant avec l’équipe et les autres sections, on s’est dit que ce qui était arrivé à Carnot pouvait arriver partout. C’est pourquoi nous avons décidé de mener une campagne nationale, à base d’affichage et de messages diffusés à la radio, y compris sur les lieux des autres projets, afin d’appeler à la protection de la mission médicale.

Cette campagne appelant à protéger les structures de santé au nom des principes humanitaires n’était-elle pas un peu vaine ?

Il n’est pas inutile de rappeler les mots magiques, à condition de les accompagner d’une discussion et de négociations beaucoup plus concrètes. Lorsqu’un incident survient, on essaie d’identifier la cause du problème et quel rôle on joue. On tente de voir comment continuer d’exister, d’apporter des secours, dans notre environnement. En l’occurrence, à Carnot, il était de l’intérêt de tous que nous restions. Mais nos prises de parole ne se sont pas limitées à cette campagne. En Centrafrique, l’ensemble des communications publiques qui ont suivi des incidents de sécurité ont été reprises dans la presse locale. Malgré, le plus souvent, l’absence de réactions politiques publiques, certains de nos interlocuteurs nous appelaient – au moins pour prendre des nouvelles. Cette communication permettait aussi de contester un discours institutionnel sur la « normalisation » de la situation, qui a été développé à la fin de l’année 2014 par les responsables centrafricains et les intervenants internationaux, la France au premier chef. C’est ce qui s’est passé, à la suite de la multiplication de braquages des maisons et bureaux des autres sections de MSF présentes dans le pays, mais aussi d’un certain nombre de véhicules sur les routes, de la séquestration et du racket des camions de nos transporteurs : il était important de marquer le coup.

La Centrafrique est le dernier pays dans lequel un volontaire international de la section française de MSF a été tué, en juin 2007. Il s’agit d’Elsa Serfass, qui était logisticienne sur le projet de Paoua. Tu as réalisé ta première mission en RCA dans les jours et semaines qui ont suivi cet événement tragique. A-t-il eu des conséquences dans ta gestion de la sécurité lors de ta dernière mission ?

Ma première crainte a toujours été le décès d’un membre de nos équipes. Le décès d’Elsa était quelque chose que j’évoquais lors de mes briefings des volontaires. Faire référence à cette histoire permettait de rappeler la circulation d’armes, l’état de chaos du pays. C’était important car, même en 2014, dans un contexte de violence extrême, certains pouvaient vite perdre de vue qu’il s’agissait d’un pays dangereux, dès qu’une période calme prenait place quelques jours. Il s’agit également d’avoir un minimum d’honnêteté vis-à-vis des individus qui arrivent sur une mission. Il faut discuter des exemples concrets : les meurtres, les viols, les patients lynchés.

Je considère qu’il est inadmissible de voir des gens arrivant sur un terrain à qui on a caché des événements graves. Et je me suis retrouvée moi-même à ne pas avoir les informations concernant des incidents graves contre des personnes, y compris des agressions sexuelles commises sur des collègues des autres sections. Cela a été la cause de discussions tendues. Parfois, au nom de la dignité des victimes, des responsables sont enclins à cacher des informations qui sont pourtant indispensables pour juger de l’évolution de la nature des risques auxquels les équipes s’exposent. Le risque est également de banaliser la violence. Plongés dans un environnement dangereux où l’on se retrouve confrontés à des incidents à répétition, le risque est qu’on s’y habitue, et qu’on finisse par ne plus réagir, considérant que la violence à laquelle nous sommes exposés est normale.

Quelles sont les circonstances qui t’ont amenée à suspendre les activités ou à évacuer des équipes au cours de ta mission ?

En 2014, nous avons réalisé plusieurs évacuations préventives, afin de réduire la surface d’exposition, lorsque nous pensions que la situation pouvait sérieusement se dégrader. Par exemple, au moment des violences du mois d’octobre à Bangui, nous avons décidé de l’évacuation de vingt-quatre personnes en trois jours, via trois pays limitrophes, par route ou par bateau. Et puis il y a eu l’attaque contre l’hôpital de Boguila, qui a fait dix-neuf morts dont trois employés centrafricains de MSF-Hollande en avril. Avec les chefs de mission des cinq sections présentes, nous avons beaucoup discuté de la réaction à adopter. Deux positions s’affrontaient : l’une selon laquelle il fallait fermer tous les projets dans le pays pendant un certain temps, dans le mince espoir que cette décision extrême entraîne une réaction des groupes armés ; l’autre, plus modérée – notamment défendue par le chef de mission de MSF-Hollande –, proposait l’évacuation des équipes internationales et « délocaliséesNous faisons ici référence au personnel centrafricain embauché à l’extérieur des projets – principalement à Bangui – et que MSF « délocalise ».

» de Boguila. Finalement, l’option retenue, minimale, fut de réduire les activités à la seule prise en charge de cas urgents pendant une semaine et sur tous les projets. À l’exception de celui de Boguila, où les employés expatriés et délocalisés furent évacués sur une longue période, et remplacés par des visites irrégulières. Nous avions identifié le responsable de la tuerie – un responsable d’un groupe d’ex-Seleka. Mais nous n’en avons fait aucune utilisation publique. Nous nous sommes contentés de nous plaindre à ses supérieurs en comptant sur une réaction de leur part. Ça n’a servi à rien ; il court toujours.

En définitive, c’est à Paoua, projet le plus préservé des violences de guerre, que nous avons suspendu nos activités pendant la période la plus longue. Quelle en était la raison ?

À partir du mois d’août, nos employés centrafricains ont posé une série de réclamations (augmentation de salaire, prime de transport) appuyées par une journée de grève. Lors de la journée d’action en septembre, des piquets de grève ont été mis en place et certains employés ont gravement menacé ceux qui voulaient travailler. Les autorités locales qui acceptèrent de jouer les médiateurs furent accusées d’être des traîtres. La situation s’est détériorée au point que des menaces de mort ont été proférées à l’encontre du personnel international. L’équipe a été évacuée. Elle n’est progressivement revenue qu’à la toute fin de l’année.

MSF travaille à Paoua depuis 2006. Qu’est-ce qui explique cette dégradation ?

Le premier facteur est lié au contexte spécifique centrafricain, la détérioration des relations sociales du fait des violences dans la région depuis des années, la disparition de représentants de l’État et des autorités locales ayant un pouvoir de médiation – tout ça sur fond de crise économique. D’ailleurs, d’autres organisations ont fait face à des conflits sociaux très durs. Le second facteur est interne à MSF : cinq personnes se sont succédé au poste de coordinateur de projet à Paoua sur l’année, et ce manque de continuité a certainement pesé sur notre capacité à évaluer cette dégradation de la situation, notamment sociale. De plus, absorbés par les autres projets dont nous estimions qu’ils portaient une part de risque beaucoup plus élevée pour les équipes, nous avons sans doute, au sein de l’équipe de coordination, insuffisamment suivi la situation.

De manière générale, quelle est la marge d’appréciation et de manoeuvre laissée aux coordinateurs de projet en matière de sécurité ?

Elle dépend de chacun et des relations qui s’instituent entre nous. Tous n’ont pas la même expérience, la même capacité d’analyse de leur contexte. Lorsque j’estime ne pas avoir d’explications convaincantes, par exemple, sur les raisons motivant un déplacement et sur les précautions prises, je peux annuler celui-ci. Quand tu sens que ton responsable d’équipe sait gérer ça, tu lui accordes une plus grande autonomie.

Selon un modèle peu fréquent aujourd’hui à MSF, nous avons aussi délégué en partie la sécurité d’une équipe à un autre acteur, des missionnaires catholiques en l’occurrence. Fin janvier 2014, nous avons laissé pour quelques jours une petite équipe de deux personnes, une anesthésiste et une chirurgienne, à Bossemptélé, au nord-ouest de Bangui, sans voiture ni moyens de communication propres. C’était dans le contexte de la fuite des ex-Seleka et des représailles violentes des anti-Balaka contre les musulmans de la ville. Il y avait beaucoup de blessés. Le médecin centrafricain de l’hôpital missionnaire manquait de moyens, les blessures s’infectaient. Et nous avons décidé d’envoyer deux personnes pour donner un coup de main.

C’était un cadre spécifique. La mission catholique y était très active dans la défense et l’assistance des musulmans. Le prêtre avait l’habitude d’interagir avec tous les groupes armés ; des soeurs missionnaires étaient également présentes. L’enceinte de la mission était relativement protégée. J’ai laissé l’équipe sans voiture : à ce moment-là, avoir une voiture MSF en bon état aurait attiré les milices, ne pas en avoir était un gage de sécurité ; l’équipe était quasi invisible. Néanmoins, l’ensemble des groupes politico-militaires était au courant de leur présence, nous n’agissions pas clandestinement.

En Centrafrique, comme sur d’autres terrains ces dernières années, MSF en est venu à interdire l’accès de certains projets à certains volontaires, en fonction de leur nationalité et couleur de peau. Comment en est-on arrivé à cela ?

Il y a deux situations dans lesquelles nous avons fait ce choix. À Bria, en avril 2014, un logisticien a été agressé par un individu lui reprochant d’être blanc et français. Les forces françaises de l’opération Sangaris, vues comme prenant part au conflit contre les musulmans, étaient dans la zone. Nous courions le risque d’y être amalgamés. La première mesure fut de faire sortir du terrain le volontaire en question. Puis nous avons décidé de ne plus envoyer du tout de Blancs, qui pouvaient être assimilés à des Français. Nous avons rapidement compris qu’il s’agissait d’un incident isolé – l’agresseur était un individu excédé, en colère après le décès de son fils à la suite de combats. Par ailleurs, de nombreuses personnes ont rapidement

pris la défense de ce logisticien.

Néanmoins, des cas comme celui-là, il pouvait y en avoir d’autres ; en discussion avec l’équipe, nous avons donc maintenu la décision plusieurs mois. Vu notre volume opérationnel d’ensemble, et le nombre d’expatriés dans le pays, on se simplifiait la tâche. Mais les visites de l’équipe de coordination de Bangui n’étaient pas interdites ou limitées et elles se sont multipliées, à tel point que cette mesure a fini par perdre tout sens. Nous aurions pu certainement renvoyer des Blancs plus rapidement.

Ensuite, la question s’est également posée pour les profils musulmans. Nous avons adopté une attitude hyperpragmatique, considérant que les Maghrébins seraient considérés comme des Blancs par les anti-Balaka et qu’il n’y aurait donc pas de problèmes. Concernant les Africains, certains ont modifié leur prénom, au profit d’un nom à consonance non musulmane. C’était des décisions individuelles. En revanche, j’ai moi-même préféré refuser qu’un poste de chef de mission adjoint soit occupé par un Malien touareg, considérant qu’il aurait été amené à s’exposer, lors des déplacements nécessités par sa fonction, dans l’ensemble des quartiers de Bangui.

Parmi les questions relatives à la sécurité en Centrafrique, il a été beaucoup question de la surface d’exposition. Pour beaucoup, nous étions trop volumineux : trois cents employés internationaux dont quatre-vingt pour la seule section française, deux mille cinq cents nationaux pour l’ensemble des sections MSF. Comment t’es-tu située dans cette discussion-là ?

Il faut rappeler que Bangui est la ville la plus dangereuse de RCA. Or c’est là que la coordination se trouve. C’est également là que l’équipe est la plus nombreuse. Si l’on rajoute à l’équipe de coordination celles de l’hôpital et de notre centre de santé dans le quartier de PK5, il y a eu plus de quarante-cinq employés internationaux à certains moments.

En plus, la position du siège appelant à réduire la voilure opérationnelle pour limiter l’exposition aux dangers contredisait sa politique de déploiement d’expatriés « première mission » sur le terrain : dans un environnement instable au mieux, et franchement dangereux la plupart du temps, on a créé des postes qui ne répondaient pas à des besoins opérationnels immédiats, mais au projet de formation de nouveaux volontaires. C’était complètement contradictoire et cela s’est fait sans mon accord. Ainsi, à Paoua, il y avait deux personnes dans ce cas, sur un total de huit, que j’ai dû faire évacuer dans des conditions périlleuses vers le Tchad après les violences d’octobre à Bangui.

Au début de notre entretien, tu as évoqué le rôle du référent sécurité – une nouveauté au sein de la section française qui date de 2013. Sa nomination a coïncidé avec l’introduction ou la systématisation, au sein des opérations, du recours à des « outils de gestion de la sécurité », tels que la grille d’analyse des risques, ou le système de collecte et d’archivage des incidents de sécurité baptisé Sindy. Que penses-tu de ces mesures ?

Le relevé des incidents se produisant dans nos zones d’intervention (logbooks), les guides, les briefings, la communication publique de crise à la suite d’incidents n’étaient pas des nouveautés. Le référent sécurité nous a apporté un soutien afin de sensibiliser les équipes à l’environnement, a contribué aux briefings, notamment des logisticiens chargés de la mise en place des mesures de sécurité (en matière de communication, des salles « sécurisées », du suivi des mouvements). C’était utile de ce point de vue-là. Puis, revenu au siège à Paris, il a insisté pour qu’on tienne à jour la base de données SindyVoir le chapitre 4, encadré « Quantification et occultation des incidents de sécurité à MSF », p. 127., un système d’archivage centralisé des rapports d’incidents de sécurité touchant uniquement MSF. Sur ce point, nous avions un désaccord : j’estimais que cela n’avait pas d’utilité directe pour le terrain. Nous avions déjà nos propres journaux de bord et relevés d’incidents où étaient consignés les événements importants à prendre en compte dans l’analyse de l’environnement. Pour MSF en tant qu’institution, il est très certainement utile de comptabiliser et d’archiver les rapports des incidents les plus graves. Mais dans la mesure où nous étions déjà très occupés, je n’estimais pas nécessaire de faire le secrétariat du siège. Ce qui est important, c’est de travailler avec les équipes sur la gestion des incidents et de partager l’information avec les autres sections. En outre, le danger d’utiliser Sindy sur le terrain, c’est que les gens ne voient plus le problème qu’au travers de MSF et oublient les incidents affectant les autres acteurs.

Pour revenir à l’analyse des risques, n’y a-t-il pas quelque chose d’anxiogène à faire la liste des menaces, de manière exhaustive, auxquelles on peut être confrontés ?

Je me pose effectivement cette question. Mais d’expérience, je m’aperçois qu’à l’occasion des briefings où j’utilise l’analyse des risques, les personnes auxquelles je parle sont, au fur et à mesure, de plus en plus calmes et concentrées ; leurs yeux s’ouvrent. Elles prennent conscience de leur environnement. Au final, au terme de ces discussions, les gens sont équipés et surtout confiants de savoir que la situation a été pensée. L’idée est que les personnes restent vigilantes. Il faut un équilibre entre banalisation et dramatisation.

Il y a, à MSF et dans d’autres organisations, une certaine contestation de l’accumulation de règles de sécurité sur les terrains. Un de tes collègues chef de mission qui a passé quelques semaines à Bangui notait que « les règles de couvre-feu participent à infantiliser les volontaires et encouragent les détournements »…

Il y a évidemment des détournements : les règles en entraînent mécaniquement. Pourtant, les volontaires ne m’ont pas semblé particulièrement rétifs à respecter ces règles. Et lorsqu’ils les ont détournées, c’était d’une manière qui ne les a pas trop exposés. C’est ce qu’on demande aux gens : quand on viole une règle, savoir pourquoi et comment. Si besoin, on en rediscute. Si besoin, on réadapte.

Quand, par exemple, tu interdis à tes équipes de se rendre au marché artisanal de Bangui, crains-tu des problèmes sérieux ou d’avoir à gérer un vol de sac d’un volontaire imprudent ?

Ce qui s’est passé en l’occurrence, c’est que les petits voleurs habituels se sont équipés de grenades. Ils se lâchaient de plus en plus sur la violence. Par ailleurs, on ne gère pas dix ou quarante expatriés de la même manière : on ne peut pas discuter avec chacun, tout peser, etc. Les règles n’auraient certainement pas été les mêmes si on avait été cinq ou dix à Bangui, mais on était quarante ou cinquante. C’est ce qui explique aussi quelque chose qui a été parfois discuté : avoir instauré des horaires de couvre-feu différents les jours de semaine (21 heures) et les week-ends (22 heures), dès lors que la situation en ville est redevenue suffisamment calme pour envisager des sorties sociales. Je n’ai jamais estimé que la ville était moins dangereuse le week-end. En revanche, je ne pouvais pas me permettre, d’un point de vue personnel, pour une simple question de gestion de la fatigue, d’être appelée tous les soirs de la semaine pour régler le passage à un check point de la police d’une voiture qui rentre du restaurant. On peut regretter que les équipes ne soient pas en mesure de gérer ces petits incidents sans aide extérieure, mais ce ne fut pas toujours le cas. Disons que le week-end, j’étais d’accord pour être disponible une heure plus tard en cas de problème, afin de laisser un peu plus de liberté. Avec ces consignes, je me simplifiais la vie : c’était davantage de la gestion de ressources humaines que de la sécurité.

***

Encart - Les raisons de la colère : Le cas des « patients dangereux » dans le gouvernorat d’Amran au Yémen

Michaël Neuman

Pour la présentation complète de l’étude, voir Michaël Neuman, « “No patients, no problems”. Exposure to risk of medical personnel working in MSF project in Yemen’s governorate of Amran », Journal of Humanitarian Affairs, février 2014, https://sites.tufts.edu/jha/archives/2040.

« Je ne voudrais pas être médecin iciCoordinateur de projet, Amran.»

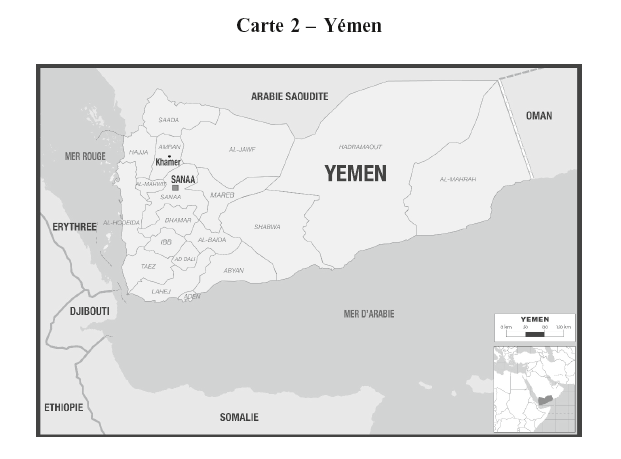

Bien avant que le Yémen ne s’engouffre, en 2015, dans une guerre sans merci entre les rebelles houthis et la coalition sous commandement saoudien, les projets ouverts par MSF en 2010 dans le gouvernorat d’AmranSitué dans le nord du pays, le gouvernorat compte environ 1 million d’habitants.

étaient déjà considérés comme très dangereux par le personnel national et international.

Khamer, où MSF gère l’ensemble des services hospitaliers à l’exception du service ambulatoire, administré par le ministère de la Santé, était une ville d’apparence paisible, où, hormis la nuit à cause des chiens errants, le personnel international se déplaçait librement. Pourtant, entre le 17 avril 2010 et le 15 juin 2013, pas moins de 23 incidents avaient été enregistrés à Khamer et dans la ville voisine de Huth par les coordinateurs de projet successifs de MSF. Aucun décès ni enlèvement d’employés n’étaient à déplorer. Mais les intimidations verbales étaient quotidiennes et les menaces par armes, fusillades dans l’enceinte de l’hôpital et braquages de voitures étaient courants. Si les employés internationaux ne furent généralement pas touchés, le personnel médical yéménite était exposé – et celui de la salle d’urgences davantage que celui du service d’hospitalisation. L’incident le plus grave fut un règlement de comptes entraînant la mort d’un patient à l’hôpital en 2011.

Ces incidents conduisirent plusieurs médecins yéménites à quitter leur poste. Sur la seule année 2012, un chirurgien menacé verbalement par un proche d’une personne qu’il avait opérée, un médecin contraint de soigner un patient sous la menace d’une arme et un autre ayant reçu une gifle quittèrent le projet. En 2013, un médecin yéménite déclarait : « Il y a 20 % de chances que je sois tué à l’hôpital, 80 % de chances que j’en sorte indemne. »

Face à cette situation, la responsable des programmes au Yémen commandita une enquête sur le climat de violence et sur les réactions du personnel de MSF et du ministère de la Santé. Les conclusions de cette enquête, réalisée en juillet 2013 sur la base d’entretiens avec les patients, le personnel et les autorités locales, ainsi que d’archives du projet et de travaux de recherche consacrés au Yémen, sont présentées ci-dessous.

L’orientation des patients pour des raisons de sécurité : « Certains patients sont dangereux, nous le savons

Entretien avec un membre de la direction de l’hôpital, Khamer.»

Lors des entretiens, la plupart des médecins yéménites et internationaux attribuèrent l’insécurité à un manque d’éducation des patients et de leur famille, ainsi qu’à un « système tribal archaïque encouragé par l’absence de réglementation gouvernementale, permettant à n’importe quel membre d’une tribu de faire exactement ce qui lui plaîtEntretien avec un directeur d’hôpital, Sanaa.». Les habitants des villages entourant Khamer – premiers bénéficiaires du projet – étaient considérés comme les principaux fauteurs de troubles. Les médecins reconnaissaient que cette vision des choses influençait leur pratique, comme l’expliquait l’un d’entre eux :

Quand les patients viennent de communautés avec lesquelles nous avons eu des problèmes, la tension s’accroît et alors, les décisions thérapeutiques n’ont plus aucune rationalité médicale ni scientifique. Il est assez courant d’entendre des commentaires du type : « celui-là

est de telle famille », « c’est le fils d’Untel », « il vient de telle région », etc. Cela a un impact significatifEntretien avec un médecin expatrié, Khamer..

En réalité, il n’était pas rare que des patients ayant un profil prétendument « dangereux » soient orientés vers d’autres établissements à Amran ou à Sanaa, quand bien même leur état de santé ne le justifiait pas. La grande majorité du personnel yéménite et international s’accordait pour dire que « si le patient présent[ait] un risque en termes de sécurité, mieux va[lait] l’orienter ailleursEntretien avec un médecin yéménite, MSF, Khamer.

». Dans certains cas, la décision était laissée à la discrétion du superviseur de nuit, membre du personnel non médical qui « connai[ssait] tout et tout le mondeEntretien avec un médecin yéménite, MSF, Khamer.

».

Les relations avec les cheikhs : « Les promesses ne sont pas suivies d’effet

Entretien avec un médecin yéménite, ancien employé de MSF, Sanaa.»

En cas d’incident grave, la réaction de MSF consistait souvent à solliciter la médiation des autorités tribales localesLes concepts de « tribu », de « sous-tribu » et de « famille » dans le contexte yéménite font l’objet d’un débat parmi les chercheurs. Comme l’explique Paul Dresch dans « Tribalisme et démocratie au Yémen » (Chroniques yéménites, 2, 1994), « à l’évidence, les tribus ne constituent pas des groupements très solides ». Bien qu’elles jouent un rôle central dans la compréhension des dynamiques sociales et politiques, c’est un concept malléable : « Il existe de ce fait une souplesse potentielle très importante en matière de conflits et d’alliances. », et parfois à suspendre ses activités pour faire pression sur elles et sur les populations qui en dépendaient. Dans la plupart des cas, après une période de suspension allant de un jour à six mois, la médiation portait ses fruits, une compensation était versée – argent, bétail ou armes – et une « cérémonie d’excuses » (apology ceremony) avait lieu. Certains employés critiquèrent l’inefficacité de cette approche réactive de l’insécurité. Compte tenu du peu de protection que les médecins pouvaient attendre des institutions locales, le personnel réclamait que MSF jouât un rôle plus ferme dans le maintien de la sécurité. Comme le remarquait un médecin yéménite auparavant employé par MSF :

« Notre action ces derniers temps se résume ainsi : incident, cérémonie d’excuses, incident, cérémonie d’excuses, incident, etc. Nous devons aborder le problème différemment.»

L’équipe internationale semblait croire à la toute-puissance des cheikhs, à condition de trouver le bon. « Il fait ce qu’il veut des siens », affirmait un membre du personnel international. Cependant, certains chercheurs remettent en cause cette affirmation, faisant ainsi écho à la vision de nombreux employés yéménites. Le politologue Laurent Bonnefoy explique ainsi qu’« il est illusoire d’attendre d’un cheikh qu’il empêche la violence de se produire : le contrôle de la violence dans le nord du Yémen repose sur l’“atténuation” et la “régulation” plutôt que sur la “prévention”, afin que les conflits ne prennent pas une ampleur disproportionnée et restent dans des limites acceptablesEntretien, juin 2013. Voir également Nadwa al-Dawsari, « Tribal governance and stability in Yemen », Carnegie Endowment for International Peace, 2012.

».

« Les médecins sont des “parasites” qui se nourrissent de sang humain

« Yemeni doctors can cause more harm than good », National Yemen, 18 juillet 2012.»

Il apparut que, dans sa réaction à la violence, MSF négligeait la source de tension que constituait la piètre qualité des relations entre le corps médical et les patients. Dans l’ensemble, les médecins semblaient pâtir au Yémen d’une image très dégradée, comme l’illustre un article publié dans National Yémen en juillet 2012 et intitulé « Les médecins yéménites peuvent faire plus de mal que de bien » :

« Des milliers de Yéménites sont victimes d’erreurs médicales commises par des médecins, dont les titres et les diplômes usurpés et immérités sont les seules choses qui les relient à la pratique de la médecine. […] De nombreux Yéménites expriment leur insatisfaction à l’égard des médecins de leur pays, dont ils estiment qu’ils font mal leur travail et ne voient dans leur vénérable profession qu’une façon de faire de l’argent. Beaucoup vont jusqu’à comparer les médecins à des « parasites » qui se nourrissent de sang humainIbid. [traduction de l’auteur.]. »

Dans ce contexte, certains aspects du dispositif opérationnel semblent avoir contribué à exacerber la méfiance. Le manque de clarté dans les critères d’admission aux urgences fut souvent mentionné comme facteur de tension, tant par le personnel soignant que par les patients. Le service des urgences acceptait environ la moitié des patients reçus à l’accueil – entre 1 500 et 2 500 personnes par mois –, tandis que l’autre moitié était orientée vers le service ambulatoire géré par le ministère de la Santé, payant et assuré par trois médecins de l’ex-Union soviétique.De nombreux patients refusaient d’être envoyés dans ce service et faisaient pression sur le personnel médical pour être soignés par MSF. Comme l’expliqua une des personnes interrogées : « Plus les patients donnent de la voix, plus ils ont de chances d’être reçus par le médecin de MSF. » Beaucoup considéraient cette discrimination injustifiée sur le plan médical comme la source de la plupart des problèmes rencontrés par le personnel de l’hôpital. En outre, comme le confia un médecin yéménite de MSF : « Nos employés, nos gardiens, nos infirmières et nos aides-soignantes font venir leurs amis et leur famille pour les soigner. Parfois nous refusons, nous les médecins, parfois non. »

Certains patients ne comprenaient pas pourquoi MSF assurait principalement des soins d’urgence, à l’exclusion par exemple des soins pour maladies chroniques ou des actes chirurgicaux non urgentsLes services de maternité, de pédiatrie et de médecine pour adultes admettent des patients non urgents ; les malades atteints de leishmaniose et de rachitisme reçoivent également un traitement non urgent.

et pourquoi ils devaient être orientés vers d’autres établissements où les soins étaient payants. Le fait que les médecins discriminent communément les patients en fonction de leur lieu d’origine, de leur famille et de leur affiliation tribale ajoutait encore à la tension. À quoi bon avoir un hôpital si l’on ne pouvait y être admis ?

La configuration de l’établissement posait également problème, car elle contribuait à des tensions à l’intérieur et aux alentours de la maternité :

« Le problème réside en partie dans le fait qu’il n’y a pas de salle d’attente à la maternité, le bâtiment est trop petit. Par conséquent, les familles attendent généralement à l’extérieur pendant les accouchements. Cela peut durer des heures, pendant lesquelles les familles, si la sage-femme ne prend pas le temps de sortir pour leur parler, restent dans l’ignoranceEntretien avec une sage-femme expatriée, Amran.. »

Une brève analyse des incidents auxquels le personnel de MSF fut confronté révèle leur extrême diversité, tant en termes d’origine que de manifestation. En fin de compte, les problèmes rencontrés par MSF à Amran entre 2010 et 2013 découlent pour la plupart d’une exigence très comparable à celle que l’organisation et les professionnels de santé rencontrent dans les hôpitaux du monde entier : celle d’une relation de qualité entre les patients et le personnel soignant. À l’hôpital de Khamer, MSF opérait dans un cadre où cette attente se heurtait à la réalité du terrain. La région environnante connaît un haut degré de violence qui semble globalement accepté, et l’intimidation fait partie intégrante de la régulation sociale. Cette étude montre que les organisations humanitaires ne doivent pas se considérer comme des victimes passives, ni percevoir les patients yéménites comme intrinsèquement dangereux.

Traduit de l’anglais par Anne Le Bot

***

Qabassin, Syrie: Une mission MSF en terre de djihad

Judith Soussan

Le 11 mai 2013, dans un courriel adressé à son équipe de coordination en Turquie, le coordinateur de projet de Qabassin annonçait l’ouverture de l’hôpital MSF le matin même :

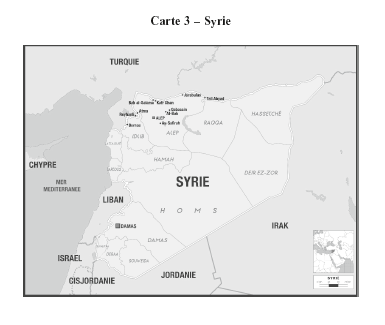

« Jusqu’ici tout va bien », résumait-il sobrement. Excès de modestie sans doute, car il y avait de quoi être fier : il s’agissait du premier hôpital monté par une ONG avec la présence d’expatriés qui soit situé au coeur de la zone tenue par l’opposition syrienne, et non collé à la frontière avec la Turquie à l’instar des autres projets alors gérés par MSF : l’hôpital d’Atma (MSF-France), à quelques kilomètres à vol d’oiseau de Reyhanli en Turquie, où était l’équipe de coordination, ou ceux de Bab al-Salama (MSF-Espagne), Bernas (MSF-Belgique) et Tall Abyad (MSF-Hollande). Il avait fallu six semaines d’intense réhabilitation pour faire d’un local vide ce lieu propre, bien équipé, avec un bloc opératoire, une maternité, une salle d’urgences, et vingt-cinq lits d’hospitalisation.

Le petit événement qu’était l’ouverture de l’hôpital de Qabassin n’eut pourtant pas l’attention méritée. Ce même jour en effet, une bombe explosait à Reyhanli, faisant cinquante et un morts et plus de cent cinquante blessés, tandis que la veille, à Atma, un expatrié suédois était violemment pris à partie, accusé d’espionnage et menacé de mort par des hommes en armes. Il devait comparaître devant le tribunal islamique local. Par contraste, Qabassin apparaissait comme une sorte de havre : les membres de l’équipe sur place, tous nouvellement arrivés, faisaient pendant leurs heures de repos l’expérience d’un quotidien paisible, se promenant à pied dans le bourg, allant au marché, ou étant invités à boire le thé, et comprenaient mal les appels à la vigilance de la coordination. « Ils étaient trop à l’aise, ils avaient oublié où ils étaient », se souvient le chef de mission de l’époque. Car la guerre était bien là tout autour.

Ce chapitre raconte l’histoire de cette mission sous l’angle de la sécurité. Il s’intéresse aux regards et aux pratiques des membres de l’équipe de terrain (à commencer par les coordinateurs de projet, qui se succédèrent à un rythme soutenu), et de la coordination en Turquie avec laquelle ceux-ci furent en permanence en lienAfin de réduire la confusion que peuvent induire les remplacements successifs, nous préciserons en note la période pendant laquelle le coordinateur de projet ou chef de mission cités étaient présents.. Comment ces personnes ont-elles analysé leur situation, les risques existants, les événements au fur et à mesure de leur survenue ? Quelles attitudes ont-elles adoptées face aux dangers, depuis les règles et les procédures (instaurées, modifiées ou oubliées) jusqu’aux stratégies diverses en vue de « réduire l’exposition » ou d’« améliorer l’“acceptanceConformément à l’usage le plus courant au sein des équipes, nous utiliserons le terme anglais. Seule une minorité préfère parler d’« acceptation ».” », selon les expressions couramment utilisées ? Une attention particulière est portée aux moments de désaccords, dans lesquels s’affrontent et s’explicitent souvent les significations complexes mises par chacun derrière le mot « sécuritéPour l’examen de ces questions, nous avons consulté l’ensemble de la littérature produite par la mission de Qabassin : rapports de terrain (« sitrep »), documents relatifs à la sécurité (« Security Guideline ») et surtout courriels quotidiens entre le terrain et la coordination. Par ailleurs, des entretiens ont été menés entre janvier et juin 2015 avec plus d’une vingtaine d’acteurs du terrain, de la coordination et du siège parisien. Qu’ils soient remerciés pour leur disponibilité et leur confiance. On n’entendra pas ici la voix du personnel syrien de l’équipe, bien qu’il eût été passionnant d’avoir accès à leur regard sur les situations, les décisions prises, les attitudes des uns et des autres. Cela n’a pas été possible pour des questions de faisabilité.

».

Trouver sa place dans la guerre (mi-2011-début 2013)

Exploration (Comment se protéger des bombes ?)

Être présent dans la guerre civile syrienne au plus près des victimes sans faire courir des risques inconsidérés aux équipes ni trop transiger sur la qualité des soins : dès les premières tentatives d’intervention en Syrie à la mi-2011, c’est sous la forme de ce dilemme typique que MSF-France se posa la question de son positionnement opérationnel.

Il fallut ainsi bien des tâtonnements, de la patience, plusieurs missions exploratoires restées sans suite à cause de risques jugés excessifs, et enfin quelques rencontres déterminantes pour qu’en juin 2012 le premier projet de MSF-France puisse ouvrir, dans le village d’Atma. MSF y était « embedded », comme on dit : l’hôpital, la maison où logeaient les expatriés, leur sécurité, tout était assuré par un notable d’Atma très influent, médecin, et membre de l’une des brigades composant localement l’Armée syrienne libre (ASL). De la patiente stratégie mise en oeuvre pendant les mois de prospection et d’approche dans un contexte de forte suspicion d’espionnage envers les étrangers demeurerait un mot d’ordre : faire « profil bas ».

Le projet d’Atma ouvert, les artisans de la mission Syrie cherchaient à se rapprocher des zones les plus touchées par la guerre. Le responsable des urgences avait notamment les yeux rivés sur Alep, coupée en deux, avec une zone gouvernementale et une zone tenue par l’ASL, et constamment bombardée. Mais après une mission exploratoire, en août 2012, on renonça à l’idée d’y établir une présence expatriée, jugée trop risquée en raison notamment du ciblage des hôpitaux de campagne par l’armée loyalisteFinalement, c’est MSF-Espagne qui ouvrira en juillet 2013 un projet en banlieue d’Alep, dans la « cité industrielle ».. L’automne 2012 vit avorter deux autres tentatives d’intervention. À Kafr Ghan, près de la frontière turque, un projet hospitalier monté en partenariat avec des médecins syriens dut fermer au bout de trois semaines en raison de désaccords profonds entre les médecins syriens et MSF sur la gestion de l’hôpital. Puis à Al-Bab, ville de cent trente mille habitants à une trentaine de kilomètres d’Alep, sur la route d’évacuation de ses blessés : alors que le projet était très avancé, une série de bombardements frappa la ville à répétition en janvier 2013 et la coordination fit évacuer l’équipe en Turquie. « Je leur ai dit : “Nous sommes comme les Syriens, nous ne sommes pas protégés. Il nous faut donc trouver un endroit plus sûr” », se rappelle le chef de mission5. Entretien avec le chef de mission présent de janvier à juin 2013, 17 juin 2015..

La base de données qu’il avait créée montrait que, parmi les localités situées dans un rayon d’une dizaine de kilomètres autour d’Al-Bab, la petite ville de Qabassin n’avait jamais été bombardée. L’équipe avait par ailleurs entendu que la ville de vingt mille habitants, caractérisée par sa population mixte (Kurdes et Arabes), comptait une proportion non négligeable de personnes favorables au régime. Contrairement à Atma où paradaient des islamistes étrangers en noir dans leurs pick-up, aucun groupe militaire n’y avait de présence visible. Pour toutes ces raisons, disait-on, Qabassin était épargnée par les troubles et les bombardements du régime. Le 27 janvier, soit dès le lendemain de leur évacuation, deux membres de la petite équipe s’y rendaient.

Ouverture (Comment se faire accepter ?)

Les membres de l’équipe entreprirent de prolonger le travail d’identification et de rencontre des interlocuteurs clés effectué pendant les deux mois qu’ils avaient passés à Al-Bab. Outre les représentants des grandes familles, ils avaient rencontré ceux des jeunes institutions de la révolution : le conseil local, sorte d’administration civile chargée notamment de la santé, et la cour islamique, qui s’occupait des questions de justice et de police. Le coordinateur de projet avait également vu les représentants de groupes politico-militaires locaux : brigades affiliées à l’Armée syrienne libre, groupes islamistes tels Ahrar al-Sham (« Libres du Sham ») ou le Front al-Nosra, tous deux affiliés à Al-Qaïda. Tout en maintenant ces contacts à Al-Bab, ils se familiarisèrent avec le petit monde de Qabassin. Ils connurent les notables locaux, membres pour certains du conseil local (la ville ne possédait pas alors de cour islamique), les représentants du parti kurde affilié au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK« Sitrep Bravo [Qabassin] », semaines 7‑8, 15‑28 février 2013.). « Du thé, c’est vrai que j’en ai bu beaucoup à cette période… », sourit le coordinateur de projet.

Les concepteurs du projet de Qabassin souhaitèrent se démarquer du projet d’Atma – ne pas être à la merci d’un protecteur – comme de celui mort-né de Kafr Ghan – ne pas partager la gestion avec d’autres. L’hôpital serait donc « 100 % MSF ». Pour les activités, en revanche, le projet ressemblerait aux précédents : la chirurgie en serait le coeur afin de prendre en charge les blessés qui arriveraient d’Alep via Al-Bab. On décida d’y adjoindre une offre de soins médicaux et chirurgicaux destinés à la population générale avec, selon les documents rédigés à l’époque, un objectif essentiellement tactique : ne pas apparaître comme un hôpital pour combattants et minimiser ainsi le risque d’être ciblé par les bombardements du régime ; obtenir une meilleure « acceptance de la part de la communauté« Sitrep Bravo », semaines 3‑4, janvier 2013.

» en apaisant ses éventuelles inquiétudes quant aux risques associés à l’installation d’un hôpital dans la ville, et en lui proposant des services (tels les soins materno-infantiles ou les consultations externes) répondant à ses probables attentes. L’autre volet important du projet serait l’identification de petites structures médicales situées plus près des combats (y compris à Alep, auquel on ne renonçait pas) et que MSF pourrait soutenir au gré de l’évolution de la situation. Ces activités dites « périphériques » permettraient également de drainer des malades et blessés vers l’hôpital de Qabassin et de suivre l’évolution des besoins associés aux dynamiques politico-militaires locales.

Tandis que progressaient les préparatifs, l’équipe mit par écrit une analyse des risques et des règles de sécurité précises. Selon le « Security Guideline » validé en mars 2013, les principaux risques affectant Qabassin étaient liés au trafic routier et à l’« impact psychologique », c’est-à-dire au stress« Security guideline », annexe 3, « Risk analysis Bravo », 26 mars 2013.. À côté de ces dangers à probabilité « forte », les bombardements et tirs croisés étaient associés à une probabilité « moyenne » et le risque lié aux armes chimiques à une probabilité « faible à moyenne ». Quant au risque d’enlèvement, il se voyait attribuer – en dépit du kidnapping le 13 mars de deux membres de l’ONG Acted à Atma – une probabilité « faible », « car nous sommes bien connus dans la communauté et bien acceptés« Security guideline », annexe 2, « Rules Bravo », 26 mars 2013.

».

Les règles de sécurité comportaient des procédures classiques, par exemple pour les mouvements : en voiture, porter la ceinture de sécurité, avoir sur soi ses documents, laisser le chauffeur syrien gérer la relation avec les personnes tenant un check point ; à pied, avoir noté préalablement sa destination sur un tableau, ne pas se déplacer seul ni de nuit. S’y ajoutaient des prescriptions de comportement particulièrement précises et strictes :

« 1. Avoir un comportement correct avec le personnel/les gens est la toute première étape en termes de sécurité. Ne pas crier, ne pas s’adresser agressivement aux gens. […] Pas de flirt/relation sexuelle entre expat/national. 2. Rire à voix haute peut donner l’impression que vous êtes sous l’emprise de l’alcool. […] 4. AUCUN CONTACT PHYSIQUE entre hommes et femmes (pas de poignée de main, etc.). […] AUCUNE photo, car cela peut nous faire passer pour des espions/journalistes« Memo secu Bravo », résumé de règles joint au « Security guideline », 26 mars 2013.. Les femmes ne doivent pas fumer en public. […] L’alcool, les drogues, la marijuana ne doivent être ni consommés ni même mentionnés avec les Syriens. Ne pas parler de sujets politiques ou religieux. Tenue correcte à l’extérieur de l’hôpital à tout moment (hommes = pas de short, femmes = couvrir la tête, les bras, les formes, les jambesAnnexe 2 du « Security guideline ».). »

Il s’agissait en somme d’une déclinaison concrète de la nécessité de faire profil bas sur laquelle tous s’accordaient et dont découlerait une meilleure « acceptance », ainsi que l’indiquait la formule qui venait conclure ces prescriptions : « meilleure acceptance de la communauté = sécurité accrue ». On notera au passage que cette notion, introduite à MSF par le truchement des manuels de sécuritéVoir le chapitre 5, p. 135., était utilisée couramment par les membres de la mission pour désigner des pratiques et attitudes extrêmement variées : ne pas fumer en public, mettre en place des soins de santé maternelle ou rencontrer les autorités locales.

Début mars, alors que devaient commencer les travaux d’aménagement de l’hôpital, un incident fit craindre qu’à nouveau il faille renoncer : une délégation d’habitants de Qabassin fit connaître au coordinateur de projet son opposition à l’ouverture d’un hôpital de crainte que la ville, jusqu’ici épargnée, ne devienne la cible des bombardements du régime. Avec en tête l’échec du projet de Kafr Ghan, ouvert précipitamment, le coordinateur de projet veilla à prendre le temps de comprendre et de s’assurer de ses soutiens : entre le 9 et le 16 mars, il multiplia les réunions. Il en ressortit que la plainte était autant motivée par la peur que par des frustrations nées de la « distribution » inégale des bénéfices que les grandes familles allaient tirer du projet de MSF. Avec une semaine de retard, les travaux purent commencer, ainsi que le recrutement. Confortée par l’incident dans son idée d’organiser un processus de sélection aussi objectif et transparent que possible, l’équipe conduisit trois cents entretiens, du chirurgien jusqu’aux personnes chargées du ménage. Dans le même temps, elle veilla à respecter un équilibre entre les différentes familles et appartenances pour les postes ne nécessitant pas de compétences spécifiques.

Une paisible petite ville ?

Réseau I (Comment et pourquoi construire un réseau de contacts)

Après l’ouverture de l’hôpital le 11 mai 2013, l’équipe médicale s’absorba dans le développement des activités. Si Qabassin demeurait calme, les bombardements ainsi que le largage de tonneaux bourrés de TNT par des hélicoptères du régime étaient en revanche quotidiens dans le gouvernorat d’Alep. Des rumeurs d’utilisation d’armes chimiques ailleurs dans le pays revenaient périodiquement. Ce fut d’ailleurs cette question spécifique qui motiva la visite en Syrie du tout nouveau (et tout premier) référent sécurité de MSF en mai 2013.

Dans ce contexte, un différend grandissait de jour en jour entre le chef de mission et le nouveau coordinateur de projet arrivé mi-avril. Le premier se plaignait d’un « manque de visibilité » sur le contexte, qu’il attribuait à une communication insuffisante de la part du coordinateur de projetEntretien avec le chef de mission (janvier-juin 2013), 17 juin 2015, et le chef de mission adjoint (présent en juin 2013), 6 février 2015.. Aussi lui demandait-il de prouver, notamment par l’usage d’outils et de procédures, qu’il prêtait une attention suffisante à la sécurité. Un « contact sécu » matin et soir fut instauré, et les accrocs dans sa mise en oeuvre donnèrent lieu à des tensionsÉchange de courriels entre le coordinateur logistique basé en Turquie et le coordinateur de projet des 4 juin, 6 juin, 9 juin, etc. Un tel contact n’avait pas été établi auparavant, à l’ouverture du projet : « À quoi bon ? de toute façon on se parlait tout le temps », rapporte le premier coordinateur de projet de Qabassin (décembre 2012-avril 2013).. Le chef de mission reprocha au coordinateur de projet de ne pas utiliser les outils de suivi (la base de données des incidents qu’il avait créée ; le tableau de suivi des mouvements qui permettait de savoir où était chaque membre de l’équipe). Surtout, il lui demanda d’affiner sa description du contexte et d’améliorer son travail de « réseau » : connaître les gens qui tenaient les check points et avoir leurs numéros de téléphone, maintenir le lien avec les différents acteurs, rencontrer les nouveaux venus – car outre le Front al-Nosra, déjà présent aux abords de Qabassin, d’autres groupes salafistes commençaient en juin 2013 à installer leurs bureaux. « Il faut que tu communiques, que tu construises ton réseau », lui dit le chef de mission. Dans le contexte syrien d’« espionnite » aiguë et en l’absence de sujet spécifique à discuter, le coordinateur de projet pour sa part était convaincu qu’il était préférable de s’abstenir :

« Il y a quelque chose qui m’est apparu nécessaire : arrêter de poser trop de questions aux gens. […] C’est ma conviction. Je trouve parfois déplacée la manière [qu’on a de] débarquer chez les gens et leur poser des questions… […]

Et puis, il y a des choses que je sais [du fait d’être musulman] concernant les gens un peu conservateurs, radicalistes (sic) : tu es un hôte, moins tu leur poses de questions, plus tu as de chances d’être acceptéEntretien avec le coordinateur de projet présent d’avril à juillet 2013, 17 juin 2015.. »

De même aux check points : « Notre laissez-passer fonctionnait partout : si on nous laissait passer, pourquoi poser des questions ? » Il lui semblait plus approprié d’observer, de « solidifier [son] entourage direct », composé de trois ou quatre contacts réguliers auprès desquels il avait eu confirmation que « si [l’équipe] restait dans les clous, personne ne [la] toucherait ». Loin de se résoudre avec le départ du chef de mission fin juin, le différend s’aggrava au contraire avec son remplaçant, particulièrement porté sur la documentation du contexte politique et militaire.

Inquiétudes (Comment interpréter les informations ?)

Tandis que des rumeurs concernant une grande « bataille d’Alep » circulaient depuis fin mai, ce furent en réalité les tensions et incidents au sein même des forces d’opposition qui marquèrent les mois de juin et juillet : altercations entre forces kurdes de Qabassin et forces de police diligentées par la cour islamique d’Al-Bab, suivies d’une prise de contrôle provisoire de la ville par le parti kurde lié au PKK ; explosion d’une bombe dans la base du Front al-Nosra à l’entrée de Qabassin. On notait également des échauffourées à des check points entre brigades de l’ASL et combattants d’un groupe apparu récemment dans le paysage, dont on savait qu’il émanait d’Al-Qaïda en Irak et n’était pas en très bons termes avec le Front al-Nosra : l’État islamique en Irak et au Levant (EIILC’est en juin 2014 que l’EIIL prendrait son nom actuel d’« État islamique » (EI).).

Fin juillet, le coordinateur de projet rapportait ces troubles et notait que si Qabassin était à présent « vraiment calme », en revanche, plus au nord, à Jarabulus, des groupes islamistes dont l’EIIL et le Front al-Nosra annonçaient leur intention de « mettre en place un État islamique » et avaient « déclaré que les ONG étrangères [étaient] infidèles et, de ce fait, pas les bienvenues en Syrie ». Il précisait : « À Qabassin, nous avons tous ces groupes« Sitrep Bravo », semaines 26‑27, 25 juillet 2013.. »

Le 30 juillet, il terminait sa mission. Une semaine plus tard, un nouveau coordinateur de projet – le troisième, montage du projet inclus – arrivait. Il jugea d’emblée très préoccupante la situation qu’il découvrit, contrastant fortement avec l’impression tirée de son briefing à Paris. Outre les tensions croissantes entre les différents groupes d’opposition, deux sérieux incidents s’étaient produits en quelques jours. Aux abords de Qabassin, la voiture qui ramenait l’administrateur depuis la frontière turque à son retour de vacances s’était fait braquer par des hommes en armes. Après avoir semble-t‑il hésité à enlever l’administrateur, ils étaient finalement partis avec les paies de fin de mois qu’il rapportait avec lui. Et à Alep, une voiture de MSF-Espagne avait été interceptée par un groupe armé : ses occupants (un logisticien syrien de MSF et deux personnes extérieures, présentées comme un prestataire de services turc et sa compagne américaine) étaient toujours détenus.

Mi-août, dans les courriels désormais très fournis qu’adressait le terrain à la coordination, un sujet d’inquiétude chassait l’autre : impréparation de l’équipe à une éventuelle attaque chimique, nouvelles déclarations anti-ONG étrangères à Jarabulus de la part de l’EIIL, rumeurs concernant un groupe pratiquant des kidnappings ciblant les Britanniques… Le coordinateur de projet fit part à la coordination de son souhait de réduire immédiatement la taille de l’équipe expatriée. Le chef de mission était d’accord, sans toutefois partager son empressement. Les 15 et 16 août, des affrontements eurent lieu en différents endroits du Nord syrien entre forces kurdes et ASL/islamistes. Le 17 août, c’est à Qabassin que des combats se produisaient. Le soir, le coordinateur de projet écrivait au chef de mission : « Tout le monde est en sécurité à la maison. […] L’EIIL contrôle désormais la villeCourriel du coordinateur de projet au chef de mission, 17 août 2013.. »

Une mission de MSF dans « les griffes de l’État islamique en Irak et au Levant »

Le premier contact avec l’EIIL eut lieu à l’hôpital de MSF où se présentèrent quelques combattants à l’issue des combats de ce 17 août. Deux étaient blessés, un troisième venait pour une douleur à l’estomac : « Quand nous lui avons demandé de retirer sa veste, il nous a dit qu’elle était explosive et qu’il ne pouvait l’enleverRapport de fin de mission du coordinateur de projet présent en août et septembre 2013.. »

Les combats avaient duré une journée. Dès le 18 août, le calme était revenu. À la maison MSF, le coordinateur de projet et la médecin en charge de la supervision des activités médicalesQue nous désignerons dans la suite du texte par l’expression « médecin référente », en usage à MSF.

entreprirent d’avoir un entretien avec chaque expatrié. Étaient-ils volontaires pour rester dans un contexte où « désormais Al-Qaïda, en l’occurrence un de ses affiliés, l’EIIL, accédait aux pleins pouvoirs à QabassinRapport de fin de mission du coordinateur de projet présent en août et septembre 2013. » ? Neuf des quatorze membres de l’équipe décidèrent de quitter la missionTard dans la nuit après avoir entendu chacun, ils s’appliquèrent l’exercice à eux-mêmes puis s’interviewèrent mutuellement, afin de ne pas préjuger de leurs décisions respectives (discussions avec le coordinateur de projet, mars 2015).

; le 19 août ils étaient en Turquie. L’arrivée de l’EIIL avait ainsi permis au coordinateur de projet de réaliser de façon drastique son souhait de réduire l’équipe.

À Qabassin demeuraient cinq expatriés, qui n’excluaient pas de suivre sous peu le même chemin que les autres : « Qu’est-ce qu’on attend ? Qu’ils commencent à exécuter nos patients contre le mur derrière l’hôpital ? », questionnait l’infirmièreEntretien avec le coordinateur de projet (août-septembre 2013), 23 juin 2015.. Avec la coordination s’échangeaient des pronostics divergents : selon un membre du personnel syrien, « ils veulent mettre en place l’État islamique à [Qabassin] », rapportait le coordinateur de projet. « Cela n’exclut pas obligatoirement la présence de MSF, répondait le chef de mission, ça dépend du niveau de tolérance du groupe en général puis du commandant sur place. » À quoi le coordinateur de projet rétorquait : « Peux-tu me donner un exemple où ils ont l’exclusivité du pouvoir, proclamé l’État, et où des gens comme nous sont longtemps tolérésÉchange de courriels entre le coordinateur de projet et le chef de mission, 19 août 2013.

? » Se référant à ses vingt-cinq ans d’expérience à MSF (dont huit à sa présidence), le coordinateur de projet n’était pas porté à l’optimisme. Les recherches qu’il effectua confirmèrent ce sentiment : « J’ai regardé leurs comportements de ces dernières années dans la presse en ligne. C’est juste la plus meurtrière des branches d’Al-Qaïda du point de vue des civils », écrivait-il quelques jours plus tardCourriel du coordinateur de projet au chef de mission, 25 août 2013. En plus de la consultation d’Internet, le coordinateur de projet demanda à la médecin référente de l’initier à l’utilisation de Twitter afin de pouvoir suivre les déclarations et rumeurs qui y circulaient..

Le 19 août néanmoins, le nouveau représentant de l’EIIL à Qabassin rendait visite au coordinateur de projet, l’assurait que MSF pouvait rester et travailler en toute sécurité, et consentait à confirmer cet engagement par écrit :

« Au nom d’Allah le Bienfaisant, le Miséricordieux,

Louanges à Allah, paix et bénédictions sur son prophète Mahomet.

À partir de maintenant, l’hôpital de MSF continue à traiter tous les cas, sans partialité envers aucune partie. MSF consulte l’État islamique à Qabassin en cas de problème dans l’hôpital. L’État islamique prend la responsabilité de protéger l’hôpital si un danger devait survenir. Tous les médecins, hommes et femmes, continuent à travailler dans l’hôpitalLettre de l’EIIL, courriel du coordinateur de projet au chef de mission, 20 août 2013.. »

Réseau II (Que signifie « boire le thé » ?)

MSF avait également reçu des soutiens écrits spontanés de la part d’interlocuteurs importants tels le conseil local ou la cour islamique d’Al-Bab, dont les divers membres voyaient d’un oeil méfiant la prise de pouvoir de l’EIIL à Qabassin. Le coordinateur de projet avait dès son arrivée multiplié les rencontres, jusqu’à établir des relations d’ordre amical avec certains contacts – un juge militaire de la cour d’Al-Bab, lié au groupe islamiste Ahrar al-Sham, un notable de Qabassin membre de l’ASL… –, qui parfois se présentaient spontanément à la maison pour discuter. « Je n’ai pas vraiment créé de nouveaux contacts, mais je les ai peut-être traités différemment », explique le coordinateur de projetEntretien avec le coordinateur de projet présent en août-septembre, 23 juin 2015.. Ainsi, lorsque le conseil local ou la cour islamique le sollicitaient par exemple pour un soutien matériel à des déplacés, il répondait : « D’accord, on va aller voir cela », et « [ils] passai[en]t comme ça des bouts de journée ensemble. » Aux yeux du coordinateur de projet, il ne s’agissait pas là de sécurité, mais du projet. Toutefois, ces moments permettaient une meilleure compréhension de la situation – des besoins, des dynamiques politiques –, qui constituait bien selon lui « l’étape numéro un de [l]a sécurité ». Soirées ou vendredis après-midi furent également partagés avec ces contacts. Dans ces contextes plus informels, « on ne jouait pas aux neutres ». On échangeait, on les écoutait « raconter les débuts de la révolution… »

« Dans les normes de politesse en Syrie, quand c’est toi qui te déplaces, tu marques un point. […] Si tu réponds à une invitation, tu honores ton hôte. Ça crée un lien, où tu peux solliciter toi-même, être sollicité, c’est du donnant-donnant : est-ce que tu veux t’inscrire dans une économie d’échange ? Dans ce cas-là il faut bien créer des liens, en connaissant les codes de politesse […] Et effectivement les gens te demandent des services, mais toi-même tu n’arrêtes pas d’en demander ! Cela fonctionnait dans les deux sens, et c’est absolument indispensable que ça fonctionneIbid.. »

Saisissant contraste avec la position de son prédécesseur :

« Je ne vais pas manger chez les gens. Tu sais, il faut faire attention quand tu acceptes une invitation. Parfois c’est du donnant-donnant, et je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Donc je les remercie d’être [invité], et voilà, on se respecte. Il faut garder ses distances – je peux boire le thé avec eux au bureau, discuter à l’hôpital, dans la rue, sans être obligé d’entrer chez eux. Et comme on ne savait pas comment la situation allait évoluer… en arabe on dit : « N’oublie pas que tu as mangé le sel chez moi. » […] C’était lié au fait d’être coordinateur de projet. Je voulais qu’il y ait cet espace qui me permette de dire le jour où il y a un truc : « Je ne te dois rien et tu ne me dois rienEntretien avec le coordinateur de projet présent d’avril à juillet 2013, 17 juin 2015.. ».

Ainsi, derrière l’expression consensuelle de « boire le thé » se déployaient des pratiques à l’opposé les unes des autres.

Désaccords sur l’analyse