Fabrice Weissman

Politiste de formation, Fabrice Weissman a rejoint Médecins sans Frontières en 1995. Logisticien puis coordinateur de projet et chef de mission, il a travaillé dans de nombreux pays en conflit (Soudan, Ethiopie, Erythrée, Kosovo, Sri Lanka, etc.) et plus récemment au Malawi en réponse aux catastrophes naturelles. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages collectifs sur l'action humanitaire dont "A l'ombre des guerres justes. L'ordre international cannibale et l'action humanitaire" (Paris, Flammarion, 2003), "Agir à tout prix? Négociations humanitaires, l'expérience de Médecins sans Frontières" (Paris, La Découverte, 2011) et "Secourir sans périr. La sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques" (Paris, Editions du CNRS, 2016). Il est également l'un des principaux animateurs du podcast La zone critique.

II. Retour sur la "famine" de l'an 2000

Nous sommes désormais équipés pour analyser les événements de l’année écoulée et tirer au clair les divergences d’interprétation de la crise. Commençons par en retracer l’historique. Le 21 janvier 2000, le DPPC lance comme chaque année son appel à l’aide internationale. La teneur en est particulièrement alarmiste. D’après le gouvernement, les pluies de la principale saison agricole – le meher – ont été exceptionnellement mauvaises et la récolte est un échec total dans de nombreuses régions agricoles. En zone pastorale, la sécheresse qui sévit pour la troisième année consécutive a décimé le bétail et menace la survie des nomades. De plus, 350.000 personnes déplacées par le conflit érythréo-éthiopien sont entièrement dépendantes d’une assistance extérieure. En conséquence, le pays connaîtra un déficit alimentaire de l’ordre de 762.000 tonnes, mais c’est 900.000 tonnes au total qui seront nécessaires pour sauver plus de 8 millions d’Ethiopiens menacés par la famine. Ces chiffres sont globalement validés par les Nations unies dont les deux principales agences alimentaires, le PAM et la FAO, ont participé aux évaluationsCf. DPPC Appeal, 21 January 2000 ; WFP/FAO Special Report, 26 January 2000.. C’est le plus gros volume d’assistance requis depuis 1992.

I – La « répétition de l’histoire » à la Une

Drôle de guerre et échéances électorales

Cet appel intervient dans un contexte très particulier. Au moment où le DPPC fait état d’une pénurie exceptionnelle, l’Ethiopie est engagée depuis deux ans dans un conflit meurtrier avec l’Erythrée. Invoquant de multiples provocations tigréennes, Asmara avait déclenché le 12 mars 1998 une offensive éclair le long de la frontière qui la sépare de l’Ethiopie et pris le contrôle des zones qu’elle considère illégalement occupées par Addis-Abeba dans les régions de Badmé (ouest) et Zalembessa (centre). Bousculée au cours des premiers mois de l’affrontement, l’armée éthiopienne s’était progressivement ressaisie. En janvier 2000, Addis-Abeba activait ses préparatifs en vue d’une contre-offensive majeure tout en sursoyant aux diverses tentatives de médiationSur le conflit, cf. PLAUT (M.) & GILKES (P.). – War in the Horn. The Conflict between Eritrea and Ethiopia. – Londres, Royal Institute of International Affairs, Discussion Paper n°82, septembre 1999.. Le conflit avait un prix exorbitant. Celui du sang pour les quelques 500.000 soldats mobilisés de part et d’autres et engagés dans une guerre de tranchée particulièrement cruelle ayant fait 40.000 morts pour la seule année 1999Cf. STYAN (David). – “Chroniques de la guerre érythréo-éthiopienne”. – in Politique Africaine, n°77, mars 2000, pp. 183-192. ; celui de la récession pour les 3.5 millions d’Erythréens et les 63.5 millions d’Ethiopiens restés à l’arrière des lignes et supportant le poids économique du conflit. Lors de son accession au pouvoir, l’EPRDF avait considérablement réduit les dépenses militaires, se contentant d’entretenir le noyau dur de la nouvelle armée constitué par les anciens combattants TPLF. Les Erythréens avaient quant à eux conservé une armée beaucoup plus performante et mieux équipée. Pour rattraper son retard, Addis-Abeba multiplia par quatre le budget des forces de défense en l’espace de deux ans tout en finançant par de multiples opérations extra-budgétaires le rééquipement de ses troupes. L’impact de ces mesures sur l’économie nationale fut amplifié par la suspension d’une large partie de l’aide financière accordée par la communauté internationale.

Pour la diplomatie occidentale, le conflit érythréo-éthiopien était une « affaire stupide ». Non seulement il remettait en cause sa stratégie dans la Corne de l’Afrique mais en plus il engloutissait les millions investis dans l’aide au développement au profit d’une guerre qui desservait ses intérêts. Le revers était particulièrement cuisant pour la super-puissance américaine. L’un des piliers de sa politique africaine – la lutte contre le régime soudanais, figure emblématique des « Etats voyous » qu’elle s’est promis de neutraliser – reposait sur une alliance forte entre les « nouveaux leaders africains » dont l’axe Asmara / Addis-Abeba devait assurer la cohésion. Depuis le milieu des années 1990, les deux Etats avaient joué un rôle crucial dans l’affaiblissement du gouvernement soudanais en soutenant le SPLA et les partis d’opposition nordistes combattant Khartoum. Désormais divisés par une guerre fratricide, l’Ethiopie et l’Erythrée multipliaient les signes de bonne volonté plus ou moins sincères en direction des autorités soudanaises et se montraient de plus en prudents dans leur soutien aux différents mouvements de guérilla... Qui plus est, l’isolement d’Asmara et sa quête désespérée de soutiens internationaux la poussait dans les bras de la Ligue arabe et de la Libye, autre « rogue state » figurant sur la liste noire de Washington. Ce rapprochement avait de quoi inquiéter les USA qui dans le cadre de leur politique moyen-orientale cherchent à préserver les côtes de la mer Rouge de toute influence arabe. En conséquence, les bailleurs de fonds suspendirent l’essentiel de leur aide structurelle à l’Ethiopie et se montrèrent de plus en plus réticents à financer les appels du DPPC – laissant entendre qu’ils seraient beaucoup plus généreux si Addis-Abeba faisait un effort significatif en direction d’une résolution pacifique du conflit. Or le tarissement des financements extérieurs constituait un sérieux manque à gagner estimé à plus d’un milliard de dollar par le ministère des finances éthiopienBIZUAYEHU (Gizachew). – Ethiopia’s Development Agenda and the Response of the International Community in Light of the Ethio-Eritrea Conflict. – Presented to the Panel Organized by the Ministry of Information and Culture in Cooperation with the Joint Forum for Civil Societies and Institutions under Formation. – Hilton Hotel, Addis Ababa, 7th September 2000. . En janvier 2000, l’impact sur le budget national était d’autant plus critique que les autorités cherchaient à accroître leur effort de guerre tout en minimisant la part supportée par la population en raison des échéances électorales.

En effet, en janvier 2000 l’Ethiopie se préparait à des élections capitales censées désigner les membres des parlements régionaux et fédéral. S’il est vrai, en Ethiopie comme en Occident, que « toute élection ne livre à la compétition que ce qui n’est pas essentiel au mode de dominationExpression empruntée à Alain Rouquié. Cf. HERMET (Guy), LINZ (Juan José), ROUQUIE (Alain). – Des élections pas comme les autres. – Paris : Presses de la FNSP, 1978, 179 pages. », celles-ci n’en sont pas moins déterminantes. Elles représentent le seul canal « légitime » par lequel l’EPRDF peut assurer sa reconduction au pouvoir. Dans la nouvelle constitution éthiopienne, le Premier ministre est désigné par le parti majoritaire à la chambre des représentants et les régions sont gouvernées par un exécutif issu des parlements régionaux qui statutairement échappe à la tutelle d’Addis-Abeba. Il est donc capital que l’EPRDF remporte les élections locales et nationales pour conserver la maîtrise du pouvoir fédéral et des gouvernements régionaux. Par ailleurs, les résultats (en termes de taux de participation et de répartition des votes) influent sur les rapports de force entre les différentes composantes de la coalition et du TPLFLa consultation constitue un test à l’aune duquel les instances délibératives du TPLF évaluent la performance de son bureau politique. Etant donné les profondes divergences qui opposent l’aile dure du front (incarnée par le MLLT) à la tendance pragmatique du Premier ministre Meles Zenawi, elles revêtent une importance capitale dans les luttes intestines qui tiraillent le front (en mai 2000, le MLLT espérait notamment que Meles perdrait les élections dans sa ville natale d’Adoua). Soulignons que ces élections constituent également un moment clef à l’occasion duquel le régime mobilise son appareil de propagande pour réaffirmer ses principes et son idéologie et une sorte de rituel tendant à mettre en scène l’unité de la « nation éthiopienne » en tant que corps citoyen. Enfin, elles représentent le plus sûr moyen de donner des gages de « bonne gouvernance » à la communauté internationale.. Non dénuées d’enjeux, les élections sont donc fermement encadrées. En pratique, seules les organisations ne remettant pas en cause fondamentalement le régime sont autorisées à concourir. Les partis régionaux prônant ouvertement la sécession sont bannis (cas des branches dures de l’Oromo Liberation Front ou de l’Ogaden National Liberation Front par exemple) et les forces d’opposition dont le discours est le mieux articulé fortement dissuadées de prendre part à la consultation quand elles ne sont pas l’objet de manœuvres de divisions. De plus, l’EPRDF présente une multitude de « candidats indépendants » afin de disperser les voix de l’opposition. Quant à l’accès aux moyens de campagne, il est largement inégalitaire. L’EPRDF dispose d’une solide implantation sur l’ensemble du territoire, d’un accès privilégié aux mass médias, de facilités dans l’organisation de réunions publiques et de ressources financières qui dépassent amplement celles de ses concurrents. Le cas échéant, il recourt à des moyens coercitifs sous-terrains pour faire pression sur ses adversaires les plus menaçants. Enfin, l’expression du vote est loin d’être libre. Intimidations, pratiques clientélistes, manipulation des listes électorales… complètent l’encadrement de la consultation.

Pour autant, celle-ci n’est pas entièrement déterminée. Et en l’an 2000, le risque de voir s’exprimer un vote protestataire était loin d’être négligeable. La plupart des forces d’opposition avait abandonné la stratégie de boycott adoptée en 1995 pour présenter des candidats dans de nombreuses régions. Pour être sûr de l’emporter, l’EPRDF était donc également contraint de faire campagne. A cet égard, le conflit avec l’Erythrée s’est révélé une aubaine – même si son impact économique a introduit des ferments de contestation. Contrairement aux attentes d’Asmara, l’entrée en guerre de l’Ethiopie n’a pas provoqué un éclatement de la coalition au pouvoir. Bien que les combats restèrent cantonnés au Tigré et à la région Afar, tous les partis affiliés à l’EPRDF firent cause commune avec le TPLF dans la défense de la souveraineté nationale. Les barons MLLT n’étaient pas en reste qui tenaient à en découdre avec leurs anciens frères d’armes objets d’une furieuse rancœur héritée des années de lutte.

Quant au reste de la population, elle n’était pas loin de partager ces sentiments. Depuis la chute du Derg, les Erythréens avaient bénéficié d’une certaine bienveillance de la part de l’EPRDF qui leur avait concédés une série d’avantages dérogatoires – à commencer par celui d’accéder à l’indépendance, privant ainsi l’Ethiopie de ses débouchés maritimes. La prospérité de la diaspora érythréenne, qui contrôlait des secteurs clefs de l’économie et de l’administration éthiopiennes, contribuait à alimenter les préjugés anti-Erythréens auxquels on prêtait un « complexe de supériorité » tiré de leur exposition à la culture coloniale italienne. Bref, l’outrecuidance des « shabiasSurnom des combattants EPLF tiré de l’appellation arabe du mouvement et utilisé par extension pour désigner avec mépris l’ensemble des Erythréens. » qui non contents de leurs privilèges se permettaient de violer l’intégrité territoriale de la Grande Ethiopie, en fit un parfait ennemi. Un ennemi capable de ressouder la mosaïque éthiopienne et d’alimenter une hystérie nationaliste propre à occulter l’étroitesse de la base sociale des dirigeants et la médiocrité de leurs résultats économiquesDès le mois de juin 1998, la plupart des partis d’opposition condamnèrent « l’agression érythréenne » tout en soutenant le gouvernement dans sa demande de « retrait immédiat et inconditionnel des troupes » étrangères. Des milliers de manifestants défileront en ce sens dans les rues de la capitale. Enveloppée dans les rêves de grandeurs auxquels se résume l’identité nationale trans-communautaire, l’Ethiopie ne pouvait tolérer l’humiliation infligée par un « petit peuple arrogant » auquel elle avait assurément trop donné..

« La poésie héroïque, écrit Céline, possède sans résistance ceux qui ne vont pas à la guerre et mieux encore ceux que la guerre est en train d’enrichir énormément. C’est régulierDans Voyage au bout de la nuit. . » En revanche, elle séduit beaucoup moins les familles dont les fils creusèrent leur tombe sur le front de Zalembessa où celles frappées de plein fouet par les restrictions économiques imposées par l’affrontement. « La situation de guerre dévore l’économie de la nation. Nous en ressentons l’étreinte dans notre vie quotidienne » constatait en décembre 1999 le journal modéré The ReporterThe Reporter, Addis Ababa, 27 December 1999. Ce journal est injustement considéré comme pro-gouvernemental par de nombreux observateurs en raison de l’appartenance antérieure de son directeur, Amare Agawi, au comité central du TPLF.. Aussi, était-il crucial à l’approche des élections, d’alléger le fardeau de la guerre sans y renoncer et de mettre en valeur les réalisations du gouvernement, notamment en matière de sécurité alimentaire. Le ton alarmiste du DPPC en janvier 2000 laissait donc dubitatif. Dans le cadre de leur stratégie électorale, les autorités ne cherchaient-elles pas à se procurer une manne humanitaire conséquente pour masquer l’échec de leurs politiques économiques et adoucir le poids du conflit ?

La médiatisation de la crise de l’Ogaden

Toujours est-il qu’en janvier 2000 l’appel du DPPC passa relativement inaperçu dans la presse occidentale. Il ne suscita pas d’inquiétude majeure au sein de la « communauté humanitaire » à l’exception de certains intervenants préoccupés par la détérioration de la situation alimentaire en région somalie. En décembre 1999, une mission d’évaluation conjointe du DPPC et des Nations unies y avait observé une « crise émergente » caractérisée par la « décimation du bétail » et l’apparition de « nombreux cas de malnutrition aiguë sévèreCf. UGAS (Mohamed). – Severe Drought Affects Gode Zone, Somali Region. - UN-EUE Field Assessment (29 November – 6 December 1999) and Multi-Agency Mission (14 December 1999) & UN Country Team Ethiopia. – Situation Report for Ethiopia. – Nov.-Dec. 1999. . » Le rapport était rédigé par un consultant appartenant à une ONG locale, Ogaden Welfare Society (OWS), suspectée d’entretenir des liens étroits avec la branche armée de l’Ogaden National Liberation Front (ONLF). Bien que ces inquiétudes ne soient pas partagées par le CICR, MSF-Belgique décidait fin janvier de clarifier la situation. Une mission exploratoire dépêchée dans la zone de Godé constatait que l’économie pastorale était en effet déstabilisée par une série de sécheresses consécutives. A court de nourriture, plusieurs milliers de nomades somalis s’étaient rassemblés dans les centres urbains dans l’espoir de recevoir une aide alimentaire. Les déplacés étaient regroupés en quelques camps extrêmement précaires dont le plus important – celui de Denan – abritait jusqu’à 18.000 personnes. En conclusion, le rapport d’évaluation recommandait le lancement dans les plus brefs délais d’une campagne de vaccination contre la rougeole associée à une enquête nutritionnelle. Mais le 7 février, une voiture MSF-B est attaquée dans la région par un groupe armé non identifié. Le chauffeur est exécuté et l’un des passagers – un logisticien français – grièvement blessé et laissé pour mort. Non revendiqué, l’attentat refroidit les velléités d’intervention dans la zone (où les humanitaires ont été victimes d’une vingtaine d’incidents de sécurité depuis le mois d’août 1999). Parmi les organisations internationales, seules le CICR et ACF resteront opérationnelles en Ogaden jusqu’à la médiatisation de la crise.

A la même époque, OWS multiplie ses efforts pour attirer l’attention de la presse internationale. Profitant de la présence de plusieurs journalistes de la BBC-Somalie venus couvrir la conférence de réconciliation inter-somalienne à Djibouti, elle invite certains d’entre eux à Godé. Saisis par la crise, ces derniers contactent leur bureau de Londres qui décide d’envoyer une équipe spéciale. Les images qu’elle commence à diffuser depuis Godé et Denan sont bouleversantes : des squelettes d’enfants décharnés, des tombes fraîchement creusées, des cadavres d’animaux desséchés, des populations agglutinées dans des camps insalubres, des autorités dépassées… Il n’en faut pas plus pour convaincre CNN et les grandes agences de presse internationales de les rejoindre. Godé devient alors le centre d’une tornade médiatique qui voit défiler des dizaines de journalistes fermement décidés à rapporter une « histoire forte ». Dans les locaux mis à leur disposition par OWS, c’est une véritable cohue pour avoir accès à la seule prise multiple permettant de recharger les batteries des téléphones satellites (dont les autorités interdisent l’utilisation aux ONGs, non à la presse) et autres moyens de communication. Quant au message véhiculé, il se résume aux images – qui, on le sait, « parlent d’elles-mêmes ». Cherchant les mots pour traduire le drame qui se lit sur les corps émaciés, la plupart des journalistes ne s’encombrent pas de réflexions austères sur les mécanismes de sécurité alimentaire et préfèrent puiser dans l’inconscient collectif occidental. La référence à la famine de 1984/85 devient omniprésente, portée par la verve de « Sir » Bob Geldof qui à défaut d’organiser un nouveau Band Aid dénonce le cynisme d’un monde occidental indifférent à la « répétition de l’histoire ». Car c’est bien celle-ci qu’une partie de la presse est venue filmer. Aussi reprend-elle sans hésitation le cri d’alarme lancé par le gouvernement au mois de janvier. Parfaitement en phase avec leurs représentations et leurs attentes, il permet d’organiser en tragédie le tableau des camps de Godé et Denan. Par une inférence hasardeuse, la crise de l’Ogaden devient l’emblème de la famine biblique qui « une fois de plus » s’abat sur l’ensemble de l’Ethiopie. Le 25 février, le Washington Post titre : « L’Ethiopie à nouveau confrontée à une famine de masse ». Il poursuit : « au moins 8 millions d’Ethiopiens risquent de souffrir de la faim ou d’en mourir cette année, une crise qui pourrait rivaliser avec la famine de 1984/85 qui a tué au moins million de personnes Washington Post, 25 February 2000. – “Ethiopia faces mass famine again”. ». A l’appui de cette thèse : les chiffres du DPPC, une photographie d’un Somalien décharné dévorant les racines d’un palmier, et les propos d’un représentant de l’ONG britannique SCF-UK : 64% de la population souffre de malnutrition. Oui, comme nous l’avons vu, 64% des Ethiopiens souffrent de malnutrition chronique – c’est à dire de retard de croissance – et ce chiffre date de 1992…

La dramatisation de la crise ne s’arrête pas là. Le 31 mars, la BBC, reprenant sur son site Internet un communiqué de presse de Concern, décrit la situation en des termes apocalyptiques :

« Quinze après la famine dévastatrice qui a fait près d’un million de morts, la faim hante à nouveau l’Ethiopie. Des rapports font état d’enfants affaiblis dévorés par les hyènes et de champs entiers jonchés de cadavres de bétail. 8 millions de personnes seraient menacées par la famine. (…) Le désastre actuel comme la famine de 1984 est le résultat de la sécheresse. Mais cette fois-ci, il y a encore plus de personnes à risque en raison de la croissance démographique (…). Cependant, des leçons importantes ont été tirées depuis la précédente famine (…). Un système sophistiqué d’alerte précoce a été mis en place (…). Dès le mois de novembre, des appels ont été lancés pour accroître l’aide alimentaire. Mais la réponse a été pauvre (…). [Le représentant régional d’Oxfam] a averti qu’il y aurait une catastrophe si la nourriture n’arrivait pas rapidement : ‘nous sommes en train de tirer la sonnette d’alarme – nous hurlons, apportez la nourriture !’BBC, 31 March 2000. . »

Nous verrons bientôt combien cet incroyable assemblement de poncifs est éloigné de la réalité. Pour l’heure, contentons nous de souligner la réunion de tous les éléments du drame : un cataclysme biblique provoqué par la colère du ciel ; des chevaliers de l’humanitaire équipés d’une technologie « sophistiquée » mais impuissante face à l’indifférence des seigneuries occidentales ; le suspens des jours qui s’égrènent dans la croisade pour sauver les survivants.

Ce que ne mentionne pas ce scénario, ce sont les conditions dans lesquelles ont été recueillies les informations. La liberté de circulation des journalistes est en effet limitée à un périmètre de 50 km autour de Godé en dehors duquel il est interdit de s’aventurer « pour raisons de sécurité ». Les cadavres d’animaux ont été savamment disposés le long des routes pour mettre en scène leur agonie. Comme l’illustre la photo reproduite sans mise en garde sur le site MSF-International (figure 3), ils ont été rassemblés, redressés, adossés à des buissons ou accrochés dans les arbres pour former une haie d’honneur sur la piste conduisant à Denan. Les clichés d’enfants dénutris proviennent pour l’essentiel du centre nutritionnel OWS, véritable mouroir ne respectant aucun des standards opérationnels minimaux propres à ce genre d’opération. A l’intérieur des villages, observe ACF, « les médias s’agglutinent devant les quelques enfants décharnés qu’on leur exhibe complaisamment, tandis que les villageois chassent à coups de bâtons ceux qui viennent solliciter les journalistes en ayant l’indécence de paraître trop bien portants pour les caméras. Bien souvent, d’un reportage à l’autre, c’est le même enfant qui revient dans le même villageAction Contre la Faim. – Géopolitique de la Faim, Edition 2001. – p. 123.. » De fait, les journalistes sont presque toujours escortés par des accompagnateurs OWS qui définissent leur itinéraire, sélectionne leurs traducteurs et assure leur hébergement contre monnaie sonnante et trébuchante.

Enfin et surtout, la catastrophe dont il est fait état concerne uniquement le périmètre de Godé, effectivement affecté par une grave disette. Or les camps visités abritent une population inférieure à 50.000 personnes. Rien ne permet sur la base de ces seules informations et celles délivrées par le gouvernement, d’en déduire avec autant de certitude l’imminence d’une catastrophe à l’échelle du pays. Nous avons vu à quel point l’économie alimentaire de l’Ethiopie était fragmentée et combien il était dangereux d’extrapoler des conclusions générales à partir d’exemples restreints. C’est pourtant ce que n’hésite pas à faire certains médias aidés en ce sens par les ONGs. Ainsi, Oxfam déclarait à la presse le 17 mars 2000 : « les conditions observées en région somalie sont symptomatiques de la situation à l’échelle de l’EthiopieCommuniqué de presse Oxfam, 17 March 2000. . » CRS surenchérissait le 10 avril 2000 : « dans la pire famine à avoir frappé la région depuis le milieu des années 1980, 12.8 millions de personnes sont menacées par la récente sécheresse ayant touchée l’EthiopieCRS, communiqué de presse, 10 April 2000. . »

L’organisation de secours catholique introduisait ici une confusion entre les chiffres concernant l’ensemble de la Corne de l’Afrique et ceux relatifs à l’Ethiopie. Le Washington Post fera la même erreur dans son édition du 8 avril.

Soulignons que tous les journalistes n’ont pas accepté de jouer le jeu. La presse écrite francophone a été beaucoup plus circonspecte que les médias audiovisuels anglo-saxons. De même, les correspondants permanents de l’AFP et de la BBC ont refusé de couvrir la crise sous l’angle qui leur était imposé par leur direction. Ils ont été remplacés par des envoyés spéciaux. Une fois la machine médiatique lancée, il semblait difficile de l’arrêter. L’histoire était « trop forte ».

Les bailleurs de fonds au pied du mur

La campagne de presse du gouvernement et des acteurs de l’aide internationale

Pour le gouvernement, qui éprouve alors des difficultés à financer l’appel du DPPC, la médiatisation de la crise de l’Ogaden est du pain béni. S’appuyant sur les images tragiques en provenance de Godé, les autorités montent au créneau pour dénoncer « l’indifférence » des bailleurs de fonds à l’égard des « conséquences humanitaires de la sécheresse ». Le 31 mars 2000, le Premier ministre Meles Zenawi stigmatise « la lenteur » de la communauté internationale dont les réticences à répondre aux cris d’alarme du gouvernement rendent désormais possible « la répétition de la famine de masse du milieu des années 1980Conférence de presse du 31 mars 2000. . » S’adressant à la presse lors du sommet Europe-Afrique des 3-5 avril 2000, le Ministre des affaires étrangères enfonce le clou : « la communauté internationale a été beaucoup trop lente à réagir aux avertissements lancés en décembre face à l’imminence de la famine. C’est l’Afrique et la situation de l’Afrique ne provoque une réponse de l’Europe ou de la communauté internationale que lorsque les gens commencent à voir des squelettes sur leurs écrans de télévisionSeyoum Mesfim, Sommet Euro-Afrique du Caire, 5-7 avril 2000. . » Toute relation entre la crise actuelle et le conflit érythréo-éthiopien est fermement récusée. La guerre n’a ni aggravé la famine – « la crise est entièrement due à l’adversité des conditions climatiquesNeway Gebreab, conseiller économique de Meles Zenawi, communiqué de presse gouvernemental du 12 avril 2000. » –, ni entravé les opérations d’assistance. Elle est un fléau qui au même titre que la sécheresse afflige une Ethiopie impuissante face aux vicissitudes du ciel et aux visées expansionnistes de ses voisins – « nous n’avons choisi ni la guerre, ni la sécheresseDéclaration du responsable du DPPC, Simon Mechele, communiqué de presse gouvernemental du 12 avril 2000. ». Qui plus est, la politique de défense éthiopienne est légitime et relève de la compétence souveraine du gouvernement qui ne saurait tolérer aucune ingérence en la matière. Les bailleurs de fonds doivent s’en tenir à la morale humanitaire qu’ils invoquent pour justifier leur droit de regard sur le sort des populations et s’abstenir de toute immixtion dans les choix de politique étrangère d’Addis-Abeba. « Ce serait contraire aux pratiques et coutumes de l’aide humanitaire internationale » souligne le chef du DPPCIn The Ethiopian Herald, Addis Ababa, 17 February 2000. .

Un certain nombre d’ONGs répercutent en l’état cette version des faits. C’est le cas de la plupart des organisations anglo-saxonnes qui à l’instar des branches américaines de SCF et Oxfam surenchérissent dans les parallèles avec la famine de 1984/85, l’étiologie climatique de la crise, la responsabilité des bailleurs de fonds et la nécessaire dissociation des enjeux politiques et humanitaires. Pour autant, on perçoit un certain malaise au sein de la « communauté humanitaire ». Alors qu’un certain nombre d’organisations insistent sur les facteurs structurels à l’origine de la crise, d’autres relativisent sa gravité, dénoncent les entraves bureaucratiques aux opérations de secours, recommandent l’arrêt des hostilités (ou l’allègement de la dette !) – mais sans jamais prendre ouvertement le contre-pied de la version gouvernementale ni remettre en cause ses estimationsRien n’illustre mieux cette confusion que la déclaration commune de 13 ONGs diffusée le 15 avril. Les organisations reconnaissent que la crise n’a pas « encore » atteint l’ampleur dramatique de celle de 1984/85 mais risque bien d’y parvenir. Elles relativisent quelques peu le poids de la sécheresse en insistant sur l’importance de l’aide au développement et de la résolution du conflit érythréo-éthiopien. Mais elles louent la transparence et l’efficacité du système éthiopien de réponse aux crises tout en dénonçant le manque de réactivité des bailleurs de fonds. . Seule ACF proposera à couvert une lecture diamétralement opposée à celle du gouvernement qu’elle accusera d’avoir délibérément laissé la situation se détériorer en région 5 afin de justifier des volumes d’assistance « sans rapport avec le nombre d’affamésBRUNEL (Sylvie). – “Famine manipulée en Ogaden”. – Le Monde Diplomatique, Août 2000, p. 9.. » Mais cette dénonciation date du mois d’août 2000 et sera suivie en octobre d’une version sensiblement plus nuancée où il est fait état d’une aide « sans commune mesure avec ce qu’un Etat en guerre aurait pu espérerAction Contre la Faim. – Géopolitique de la Faim, Edition 2001. – p. 111.. »

Quant aux Nations unies, elles développent un discours tout aussi alambiqué. En voyage officiel dans la région, l’envoyée spéciale du Secrétaire général pour la « sécheresse dans la Corne de l’Afrique » – Catherine Bertini, directrice exécutive du PAM – se refusera à parler de « famine », employant le terme de « poches de malnutrition identifiées ». Pourtant, elle pressera la communauté internationale de répondre généreusement aux appels du gouvernement afin d’ « alléger la souffrance de millions de personnes affectéesCf. entretien de Bertini avec IRIN, Nairobi, 19 Avril 2000. ». L’argumentaire est le même que celui employé en Corée du Nord et se résume au célèbre aphorisme de Ronald Reagan : « A hungry child knows no politicsWFP Press Conference, 19 April 2000. Catherine Bertini tiendra les mêmes propos devant le sénat américain. Cf. Bertini Teleconference Testimony before House of Representatives, Committee on International Relations, US Embassy London, 18 May 2000. ». Autrement dit, quelles que soient les circonstances, il convient d’obtempérer aux mises en demeure d’Addis-Abeba car c’est le seul moyen d’éviter que la crise alimentaire ne dégénère en famine généralisée. Ce discours n’est pas sans contredire celui de Kofi Anan qui quelques jours auparavant déclarait au Sunday Times que les problèmes alimentaires avaient été « exacerbés » par la guerre alors que « la réponse de la communauté internationale à l’urgence [avait été] adéquate et qu’il y [avait] suffisamment de nourriture disponible dans le pays. »

Bref, quel que soit le malaise des acteurs de l’aide internationale et les dissonances du bruit médiatique qu’ils produisent, il est un point sur lequel – à l’exception d’ACF – ils semblent s’accorder en public : « le gouvernement a développé un système efficace et transparent d’alerte et de réponse aux crises » mais celui-ci n’a pas permis de faire face à une « situation critique » en raison « du manque de réactivité des bailleurs » auquel incombe « la responsabilité pressante de répondre rapidement [à l’appel du DPPC] et d’honorer leurs engagementsThe Food Crisis in Ethiopia : A Joint Statement by INGOs Operating in Ethiopia. – Addis Ababa, 12 April 2000.. » Accusés par le gouvernement, la presse et les organisations humanitaires de porter la responsabilité de l’agonie de millions d’Ethiopiens, les bailleurs de fonds se retrouvent ainsi au pied du mur. D’autant que pour faire bonne mesure les autorités éthiopiennes achètent sur leur propre budget 100.000 tonnes d’aide alimentaire dans les régions excédentaires à la mi-février 2000.

L’étrange enthousiasme américain

Les Américains sont les plus prompts à réagir. Deux semaines après la diffusion des premières images de la BBC, le directeur du bureau humanitaire d’USAID, Hugh Parmer, entame une tournée très médiatique en Ethiopie. Il visite les régions somalie et tigré qu’il décrit à la presse en des termes apocalyptiques, reprenant les propos de Meles Zenawi qui compare la famine de 1984/85 à l’Holocauste en insistant sur l’engagement des autorités éthiopiennes en faveur du « plus jamais çaPress Briefing by the State Department, 18 May 2000. ». Avant même de quitter le territoire, Parmer organise l’envoi par avion de 40 tonnes de lait thérapeutique à Godé et annonce que les USA fourniront 400.000 tonnes d’aide alimentaire, soit la moitié des quantités requises par le gouvernement. Le discours de l’administration américaine reproduit mot pour mot celui du DPPC dont il « confirme » les évaluations et l’interprétation climatique de la crise“In February 2000, USAID/OFDA confirmed appeals by the Ethiopian Government DPPC for emergency food assistance in excess of 898.936 MT” (USG, Press Statement, 14 April 2000); “The main reason for this massive food shortage is drought” (USAID/BRH State Department Press Briefing, 7 March 2000.). Insistant sur l’extrême gravité de la situation – « la plus haute priorité parmi les urgences humanitaires dans le monde actuellementUSAID/BRH State Department Press Briefing, 1st August 2000). » – Washington se dit « impressionné par les efforts du gouvernement éthiopien pour venir en aide à son propre peupleHugh Parmer (State Department Press Briefing, 5 April 2000). » et se permet de donner des leçons de déontologie humanitaire à ceux qui font remarquer qu’Addis-Abeba pourrait amplement répondre à la crise en redéployant ses dépenses militaires : « l’un des principes phares de l’action humanitaire est d’essayer de la dissocier des enjeux politiques. Vous ne faites pas payer aux gens qui souffrent les actions entreprises par leur gouvernement. Vous trouvez simplement les gens dans le besoin et vous faites en sorte qu’ils reçoivent ce qu’il faut pour survivreInterview de Hugh Parmer, BBC World Service, 6 April 2000.. »

La Maison Blanche était-elle devenue le siège de la plus grande organisation humanitaire au monde ? C’est indubitable, à en croire Hugh Parmer. Mais quelques jours plus tard, celui-ci proposera un étrange marché aux autorités éthiopiennes : pourquoi ne pas utiliser le port érythréen d’Assab pour acheminer l’aide alimentaire américaine ? Certes, Addis-Abeba avait d’ores et déjà perdu quelques dizaines de milliers de tonnes sur ces quais de débarquement. Lors du déclenchement de l’offensive EPLF, une cargaison d’aide alimentaire à destination de l’Ethiopie venait d’être déchargée et avait pourri sur place suite à la fermeture de la frontière… à moins qu’elle n’ait été confisquée par Asmara. Le port d’Assab était en piteux état et il aurait fallu plusieurs semaines de travaux intensifs pour le rendre opérationnel. Quant à la route le reliant à l’Ethiopie, elle passait malheureusement par l’un des fronts les plus sensibles. Qu’à cela ne tienne, il suffisait de déclarer une « trêve humanitaire ». L’Erythrée, qui voyait s’assembler devant ses lignes une force de frappe des plus dissuasives, était enchantée par l’idée. Son président se disait profondément ému par la tragédie éthiopienne. Début avril, Issaias Afeworki déclarait à l’hebdomadaire Newsweek : « vous pouvez voir que les enfants sont en train de mourir. On fait aujourd’hui état de plus de 8 millions de personnes menacées en Ethiopie. Pour nous, ce n’est pas une question de politique. Nos ports seront toujours ouverts aux bailleurs de fonds s’ils veulent faire transiter leur nourritureNewsweek, 17 April 2000. » Mais à la surprise de Hugh Parmer, le Premier ministre éthiopien Meles Zenawi opposa une fin de non recevoir on ne peut plus définitive. Pas question d’établir un quelconque lien entre la « famine » et la guerre avec l’Erythrée – et encore moins d’envisager une « trêve humanitaire » alors qu’au terme de deux années de préparations intensives, Addis-Abeba se sentait enfin en mesure d’infliger une leçon à Asmara à quelques jours des élections législatives. L’aide empruntera les ports de Djibouti, de Berbera et pourquoi pas de Port Soudan si cela s’avère nécessaire. Les propos du Premier ministre sont sans appel : « nous nous opposons fermement à ce qu’un lien soit établi entre la sécheresse et la guerre que l’Erythrée nous impose. La défense de la souveraineté n’est pas un luxe de pays richeCf. Libération, 14 avril 2000. . »

Les Etats-Unis auraient-ils naïvement cherché à calmer les ardeurs belliqueuses de l’Ethiopie en répondant généreusement à ses demandes d’aide alimentaire et en tentant de négocier par la même occasion une trêve dans un conflit profondément contraire à leurs intérêts ? L’hypothèse est crédible. Lorsque Hugh Parmer annonce la contribution de son gouvernement à la mi-mars, il oublie de préciser que ces engagements sont le fruit d’âpres négociations entamées en secret dès le mois de janvier. A vrai dire, la gestion du conflit érythréo-éthiopien par Washington s’était avérée catastrophique. A force de vouloir rapprocher les deux capitales, les USA avaient réussi à les froisser toutes les deux. Le choix de Gayle Smith pour mener la négociation s’était révélé désastreux. Ancienne militante TPLF, elle était mariée à Dan Connel, célèbre propagandiste de l’EPLF – ce qui eut le don d’alimenter à l’infini les suspicions quant à l’impartialité de l’équipe de médiation. Toujours est-il qu’en janvier 2000 le commandement central des forces armées américaines au Moyen-Orient et dans l’Océan Indien (Centcom) s’attendait à une reprise imminente des combatsCf. Lettre de l’Océan Indien, n°891, 12 février 2000. et que Washington cherchait à jouer ses dernières cartes pour éviter un nouvel embrasement. Négocier discrètement une généreuse contribution à l’appel du DPPC en échange d’une modération éthiopienne semblait l’option la plus avantageuse. Ce soutien indirect à l’économie politique EPRDF pouvait aisément passer pour un acte purement humanitaire et éviter ainsi de froisser Asmara, tout en contribuant à restaurer des relations cordiales entre Washington et Addis-Abeba qu’on espérait ainsi amadouer. C’était sans compter avec la détermination des autorités éthiopiennes « à ne pas être menées par le bout du nez en échange d’assistanceDéclaration de l’Ambassadeur d’Ethiopie en France, Dr. Mulugeta Etaffa, Les Nouvelles d’Addis-Abeba, n°17, mai-juin 2000. » et donc à poursuivre la guerre.

Rappelons également qu’à l’époque où les images de la BBC et de CNN inondent les écrans de télévision, la course à la Maison Blanche est déjà fermement engagée. On sait à quel point le scrutin était serré. Aussi l’administration Clinton cherchait-elle à mettre toutes les chances de son côté. Dans cette optique, il ne pouvait qu’être bénéfique d’adopter en Ethiopie une posture humanitaire dont on sait qu’elle séduit une part non négligeable de l’électorat et qu’elle conforte le prestige du chef de l’EtatComme le souligne un rapport interne du State Department, « c’est le prestige du président qui est en jeu » dans la réponse aux « crises humanitaires ». Cf. US State Department. – Interagency Review of US Government Civilian Humanitarian & Transition Programs. – January 2000.. Dans la tragédie médiatique brodée autour de la crise de l’Ogaden, l’entrée en scène du gouvernement Clinton dans le rôle du bon samaritain ne pouvait que faire sensation. A condition que l’impact des opérations d’assistance soit visible à l’écran. D’où l’insistance d’USAID pour que « la région somalie figure parmi les priorités du gouvernement [éthiopien] et celle des bailleurs de fondsLeonard Rogers, USAID/BRH, Briefing by the State Department, 1st August 2000. . » D’où aussi l’encouragement appuyé aux Européens à compléter les efforts des Etats-Unis. Au terme de sa visite en Ethiopie, Hugh Parmer adresse un appel poignant au reste de la communauté internationale : « j’exhorte nos amis européens à agir rapidement. Sans une réponse internationale, des dizaines de milliers d’Ethiopiens pourraient mourir d’inanition et de maladies liées à la malnutritionHugh Parmer, The Monitor, 30 March 2000. . » Ce qui serait désastreux pour notre opération de communication pourrions nous ajouter...

Certes, on ne saurait totalement réduire l’engagement de Washington au sombre produit de machinations politiques. Il va sans dire que l’administration américaine compte en son sein de nombreux fonctionnaires fermement convaincus de la vocation morale de la super-puissance US. Pour USAID, la crise de l’Ogaden et les déclarations alarmistes du DPPC pouvaient, dans le contexte de fragilité structurelle de l’économie alimentaire éthiopienne, constituer un sujet d’inquiétude légitime. En ce sens, la mobilisation de l’agence de coopération américaine reflète aussi la préoccupation sincère d’une partie de ses membres à l’égard d’un risque de famine perçu comme réel. Pour autant, USAID admet sans ambiguïtés que ses décisions d’intervention ne reposent pas uniquement sur l’appréciation de la gravité d’une crise particulière, mais sur « une variété de considération comprenant les besoins (…) et les préoccupations de politique étrangèreUS General Accounting Office. – Foreign Aid: Actions Taken to Improve Food Aid Management. – Report to Congressional Committee, US GAO, March 1995. . » A notre sens, ces dernières – de même que les enjeux de politique intérieure – ont joué un rôle majeur dans les choix de l’administration américaine en Ethiopie – quelle que soit la sincérité de l’engagement de certains de ses fonctionnaires.

L’indécision européenne

N’ayant pas autant d’intérêts stratégiques dans la Corne de l’Afrique, l’Union européenne et les Etats membres se montrent beaucoup plus perplexes quant au bien fondé de l’appel gouvernemental et l’interprétation de la crise répercutée par les médias. Mais au moment où Washington annonce sa généreuse contribution, ils n’ont pas encore arrêté de position bien définie. La chancellerie allemande est très critique. Pour elle, il est inconcevable que l’Ethiopie fasse appel à l’aide internationale alors qu’elle dépense chaque jour plus d’un million de dollars au profit de son arméeIl est vrai que le 3 avril l’Ethiopie se portait acquéreuse de 90 véhicules militaires Oural et de 4 avions de chasse Su-25 qui venaient rejoindre 2 hélicoptères Mi-24 achetés récemment. Cf. La Lettre de l’Océan Indien n°899, 8 avril 2000. . Début avril, l’Allemagne demande que les autorités éthiopiennes « concentrent toutes les ressources et les fonds disponibles sur ceux qui sont dans l’extrême besoin. » En réponse, Addis-Abeba rappelle son ambassadeur à Berlin.

Les Britanniques sont tout aussi sceptiques. Soulignant le rôle du conflit dans la dégradation de la situation alimentaire, ils contestent l’étendue et l’origine de la crise telles que décrites par le gouvernement. Dans une note rendue publique le 18 avril, le Ministère de la coopération britannique affirme que « sur les 8 millions de personnes identifiées comme nécessitant une aide alimentaire d’urgence cette année, au moins 5 millions appartiennent à des foyers pour qui même les pluies les plus favorables auraient eu peu d’impact. Leur problème est l’extrême pauvreté et leur état critique souligne la divergence croissante entre les régions de production alimentaire excédentaires, où le gouvernement a concentré ses activités de développement agricole, et les régions densément peuplées mais déficitaires et historiquement négligéesDepartment for International Development (DfID). – The current crisis in Ethiopia: An Information Note Summary. – London, 18 April 2000.. » Surtout, même si les perspectives alimentaires sont « pauvres », « il n’y pas pour l’heure de famine généralisée dans le pays. » Enfin, rien n’exprime mieux les doutes des membres de l’UE que le rapport sur les activités humanitaires de la Communauté rédigé au mois d’avril par la Commission du développement et de la coopération du Parlement européen. On peut y lire : « le gouvernement éthiopien s’offre le luxe d’acheter du matériel militaire pour continuer la guerre contre l’Erythrée, en comptant sur la solidarité internationale pour la partie de la population qui est menacée par la famine (…). Non seulement les bénéficiaires visés sont partiellement privés de cette aide, mais en plus elle contribue indirectement à la prolongation de la guerre. D’un autre côté, il est intolérable que des dizaines de milliers de personnes meurent dans les camps faute de livraison de nourriture appropriée en temps utileParlement Européen. Commission du développement et de la coopération. – Evaluation et avenir des activités humanitaires de la Communauté. – Rapporteur : Renzo Imbeni. – Version finale, 28 juin 2000. p. 15.. »

Certes, au moment où l’Union européenne et les Etats membres font état de leurs doutes, ils se trouvent la cible d’un feu de critiques particulièrement nourri. C’est à l’unisson que le gouvernement éthiopien, les Nations unies, les ONGs anglo-saxonnes, les Etats-Unis, une partie de la presse et de leur propre opposition intérieure, les accusent d’assister passivement à l’agonie de millions d’affamés. Dans ces conditions, chercheraient-ils à couvrir la faible réactivité de leur administration humanitaire dont les lourdeurs bureaucratiques ne sont pas le moindre des défauts ? Ou sont-ils conscients du contexte dans lequel le DPPC a lancé son appel et des conditions de mise en œuvre des opérations alimentaires au point d’entrevoir les risques de manipulation de l’assistance réclamée à grands cris par Addis-Abeba ? Très certainement les deux. Toujours est-il que face à un tir aussi nourri, ils seront obligés de réagir. Le 10 avril, la Commission de Bruxelles annonce que l’ensemble de la contribution européenne à la crise s’élèvera à 432.000 tonnes en l’an 2000 – soit un peu plus que les promesses américaines. Mais l’engagement est accompagnée d’un petit mot rageur montrant qu’elle n’est pas dupe : « La Commission encourage fermement le gouvernement à trouver une solution rapide et pacifique à son conflit avec l’Erythrée qui aggrave considérablement la situation alimentaire et entrave sérieusement les efforts de secoursEU Commission, Press Release, 10 April 2000. . » Meles avait gagné. En effet, la défense de la souveraineté n’est pas un luxe de pays riche.

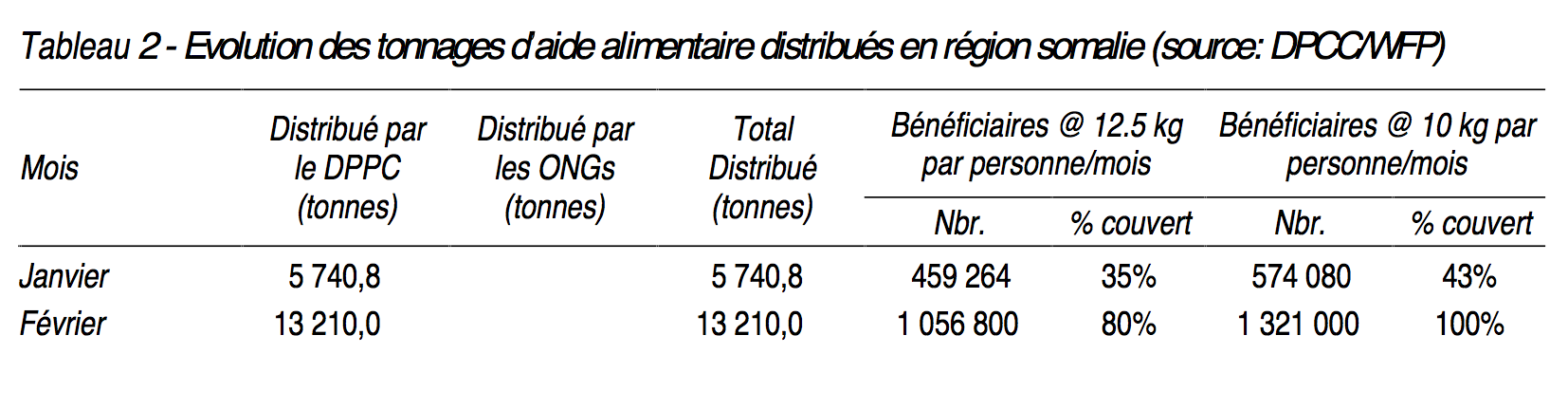

Ainsi, à la mi-avril 2000 l’Ethiopie se voit promettre l’intégralité de ses demandes d’assistance, soit plus de 800.000 tonnes qu’il restait à acheminer en un temps record. Profitant de cet élan, le DPPC révise au mois de juillet ses chiffres à la hausse. Constatant que les petites pluies de la seconde saison agricole – le Belg – sont un échec partiel, il estime que 3 millions de personnes supplémentaires sont exposées au risque de famine et réclame une aide complémentaire de 400.000 tonnes. Les bailleurs de fonds sont tout aussi compréhensifs. Car l’heure n’est plus à la tergiversation mais à la course pour s’afficher en principal sauveur de la situation. La Commission de Bruxelles en est à accuser le PAM de minimiser la contribution européenne et de faire apparaître les Etats-Unis comme principal et plus réactif donateurCf. Le Monde, 20 avril 2000. . Au final, les engagements de la communauté internationale en l’an 2000 dépasseront les 1.2 millions de tonnes, soit autant que l’assistance fournie en 1985 et 1992. Cependant, compte-tenu des délais d’acheminement, seuls 997.000 tonnes seront disponibles dans l’année. En valeur absolue, il s’agit de l’un des plus gros volumes d’aide alimentaire reçus par l’Ethiopie, même si en valeur relative le niveau d’assistance par habitant se situe légèrement au dessus de la moyenne des 15 dernières années (15.7 kg/capita contre 14.1 kg/capita en moyenne).

II – L’envers du décor

Retour sur l’ampleur et les origines de la crise alimentaire en l’an 2000

Quelle était donc l’ampleur réelle de la catastrophe annoncée ? La sécheresse avait-elle amené l’Ethiopie au bord d’une crise qui pouvait « rivaliser avec la famine de 1984/85 » comme le pronostiquaient le Washington Post et USAID ? Ou étions nous confrontées à des « poches de malnutrition localisées » tout autant liées aux aléas climatiques qu’aux effets du conflit et à la faillite de l’économie rurale dans certaines régions ?

La troisième meilleure récolte des 30 dernières années

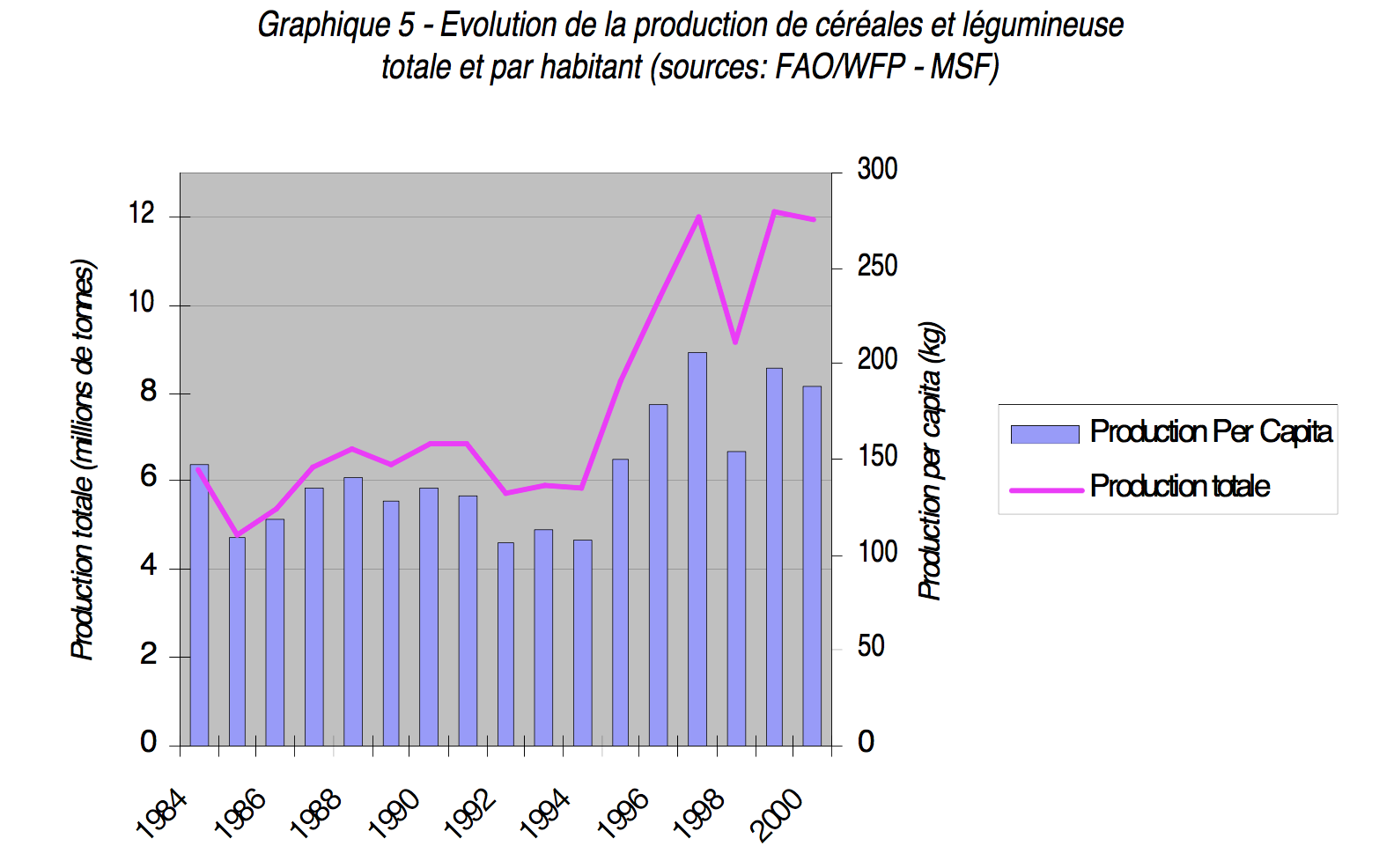

Premier constat, la production disponible en l’an 2000 n’est pas exceptionnellement mauvaise. Bien au contraire. C’est la troisième meilleure récolte en 30 ans, tant en valeur absolue que par habitant (cf. graphique 5). Elle est d’un niveau légèrement supérieur à celle de 1996, année où l’Ethiopie avait été considérée proche de l’autosuffisance alimentaire et où le déficit national avait été évalué à 80.000 tonnes. Comment expliquer cette apparente incohérence ? Essentiellement par le mode de calcul de la demande nationale. En 1996, les autorités l’avaient mesurée en référence à la consommation moyenne de céréales et légumineuses de la décennie écoulée, à savoir 135 kg par personne et par an. En 2000, c’est le chiffre de 150 kg qui est pris en compte afin de rapprocher la consommation énergétique moyenne en Ethiopie des standards nutritionnels internationaux (2.2000 Kcal/pers./jours). C’est pourquoi, avec une production en hausse, c’est d’un déficit de 762.000 tonnes dont il est fait état en janvier 2000. Soulignons que l’utilisation du mode de calcul de 1996 aurait conduit à prédire un excédent de 189.000 tonnes. Un tel surplus renvoyant à une consommation moyenne de 1.730 Kcal/pers./jour, on ne peut qu’abonder dans le sens de la revalorisation opérée par le DPPC. Pour autant, il importe de souligner que c’est une décision politique – tout à fait légitime mais qui ne s’affiche pas comme telle – qui fait apparaître un déficit global en janvier 2000. La sécheresse en tant que telle n’est pas à l’origine d’une pénurie exceptionnelle. En l’an 2000, les quantités disponibles par habitant étaient comparables à celles des années 1960, dépassaient de 30% la moyenne des 15 dernières années et étaient presque deux fois supérieures à celles de 1985. C’est donc du côté de l’accessibilité aux denrées existantes qu’il faut rechercher les signes d’une crise éventuelle particulièrement aiguë.

Une sécheresse aux effets ambiguës

En 1999/2000, des aléas climatiques – plus qu’une sécheresse stricto sensu – ont effectivement touché une portion du territoire éthiopien. La principale saison agricole, le meher, à l’origine de 90% environ de la production nationaleLa production du meher est consommée l’année suivant la récolte. Nous parlons donc ici du meher 1999 – comptabilisé dans la production disponible en 2000. , a connu des pluies erratiques et mal réparties. Elles ont commencé avec six semaines de retard sous forme de brèves mais fortes précipitations ayant conduit à la saturation hydraulique des sols sur les hauts plateaux septentrionaux. Le Tigré, le Wag Hamra et le Wollo ont été particulièrement touchés avant d’être victimes d’orages de grêle et de gelées au moment des moissons. Ailleurs, les pluies se sont poursuivies de façon régulière, expliquant que la production globale n’ait pas été sérieusement affectée. Ainsi, les régions traditionnellement excédentaires connaissent une bonne récolte alors que les zones sus-mentionnées, qui appartiennent aux provinces défavorisées que nous avons identifiées dans la première partie, sont une nouvelle fois déficitaires. En conséquence, si la production du meher en l’an 2000 est quasiment identique à celle de 1996, sa répartition est beaucoup moins équilibrée et reflète les inégalités structurelles de l’économie rurale éthiopienne. Quant à la deuxième saison agricole associée aux petites pluies du printemps – le belg – elle est exceptionnellement mauvaise. Seules 170.000 tonnes ont été récoltées, ce qui représente 50% à peine de la production normale. Bien qu’un tel déficit n’ait qu’un impact limité sur la disponibilité nationale, il représente un sérieux revers dans les régions où les cultures du meher sont marginales et où le belg constitue jusqu’à 80% des récoltes annuelles (cf. annexes). Les zones les plus touchées sont celles du sud de la région SNNPR, de l’est Oromiya et dans une moindre mesure de l’est Ahmara et sud Tigré.

Enfin, les régions pastorales du sud et du sud-est connaissent une troisième année de sécheresse consécutive. A la fin 1999, les stations météorologiques des provinces concernées enregistrent un déficit pluviométrique de plus de 50% sur les deux dernières annéesCf. SANDFORD (Stefan) & HABTU (Yohannes). – Emergency Response Interventions in Pastoral Areas of Ethiopia. – DfID, August 2000, Mimeo, p. 3. Au premier trimestre 2000, des pluies violentes mais courtes paralysent les routes sans pour autant régénérer les pâtures et les points d’eau. Une partie des éleveurs migrent vers des provinces plus clémentes en Somalie et au Kenya ainsi qu’en direction des principales rivières permanentes, telles le Wabi Shebelé et le Guenalé en région somalie. Mais ces déplacements sont limités par l’insécurité grandissante le long des frontières orientales et méridionales de l’Ethiopie, liée à l’intensification de l’activité rebelle de groupes somalis et oromos soutenus en sous-main par l’Erythrée. La concurrence entre pasteurs d’origines diverses pour l’accès aux rares pâtures et puits encore alimentés dégénère à multiples reprises en conflits armés inter-claniques, entravant un peu plus les migrations pastorales. Les centres urbains deviennent le dernier refuge. Mais les longs déplacements, la raréfaction du fourrage et des points d’eau ont considérablement affaibli le bétail qui commence à mourir en masse. Les bovins, qui depuis la fin des années 1950 occupent une place croissante dans l’élevage somali, sont les premières victimes en raison de leur faible résistance. D’après les autorités locales, 60% d’entre eux auraient péri à la fin juin en région 5. Les chèvres et les moutons ne sont pas épargnés (15% de décès), ni même les chameaux (5% de décès)Cf. ISMAEL (Fouad). – Analyse de la crise en région somalie de l’Ethiopie. Année 2000. – MSF-France, Département de sécurité alimentaire, Paris, décembre 2000, Mimeo.. Pour les agro-pasteurs, la situation est tout aussi critique. Dans la zone de Godé, les cultures pratiquées dans le lit et à proximité des rivières pérennes sont un échec quasi-total.

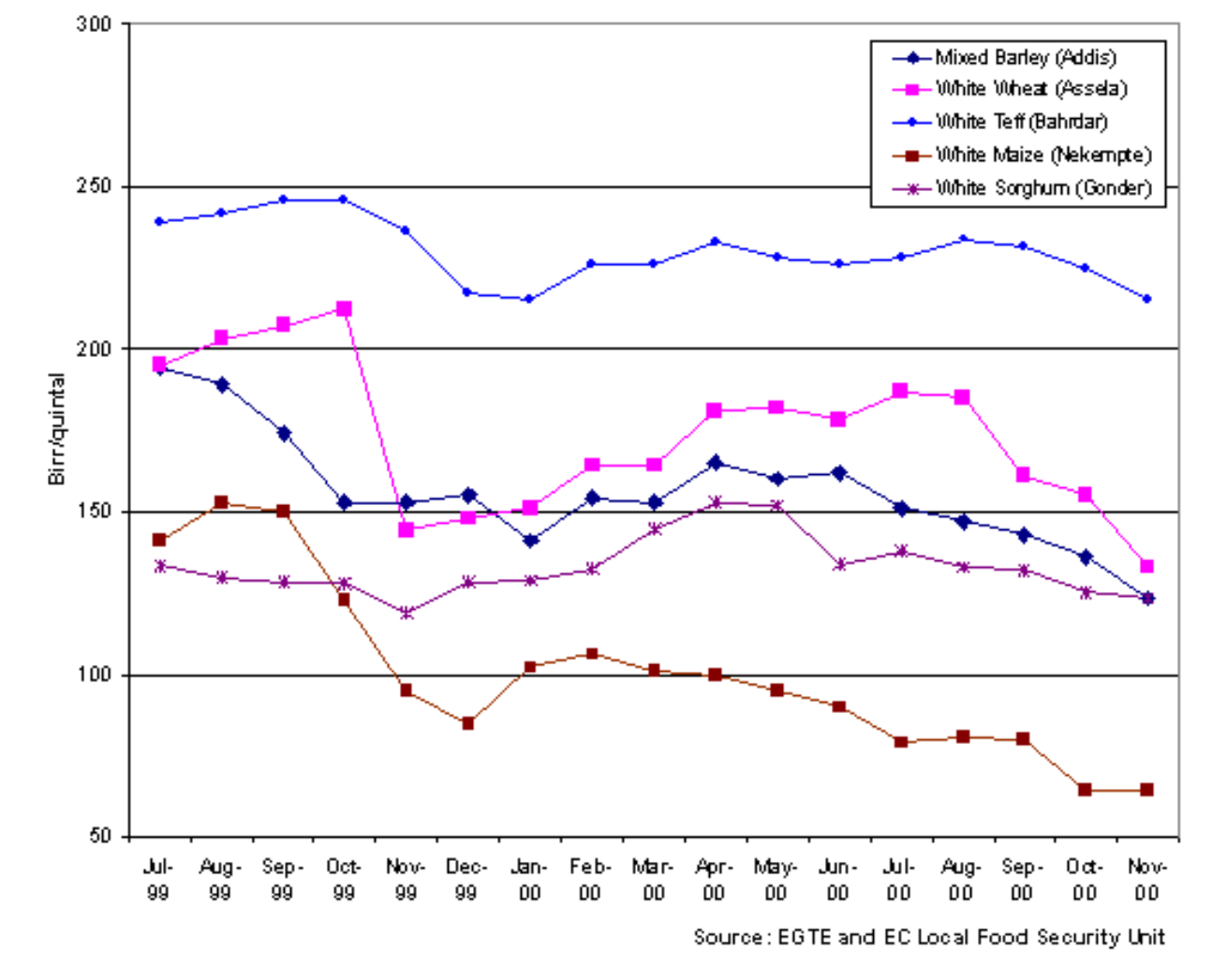

Graphique 1 - Evolution des prix de gros des céréales sur les principaux marchés éthiopiens

(juillet 1999 – novembre 2000)

Dans les régions touchées par les aléas climatiques, la production de subsistance décline de façon significative. Les zones agricoles traditionnellement déficitaires sont encore moins en mesure de couvrir leurs besoins par leurs propres récoltes. En région pastorale, la production laitière s’étiole et la consommation de viande animale se réduit. Ceci étant, l’alimentation des familles éthiopiennes ne repose que partiellement sur la production de subsistance (cf. supra Chapitre I). Elle occupe même une place très secondaire dans l’économie des agriculteurs et des éleveurs les plus défavorisés. Par conséquent, la première conséquence des mauvaises pluies est de reporter sur les transactions commerciales l’essentiel de l’approvisionnement en nourriture des ménages sinistrés. Or si le prix des céréales sur les marchés de gros reste stable et tend même à baisser par rapport à 1999 (preuve de la bonne disponibilité nationale en nourriture, cf. graphique), les sources de revenus permettant l’achat des denrées alimentaires sont également frappées par les aléas climatiques. La faiblesse des récoltes et la décimation du cheptel limite l’offre de travail de proximité alors que le ralentissement général de l’économie dans les régions affectées pèse sur les ressources tirées du commerce et de l’artisanat. Quant à la vente de bétail, elle se heurte à la baisse des cours, fruit de la maigre qualité des bêtes échangées et de la saturation de l’offre.

Les conséquences économiques de la guerre

Par ailleurs, les effets des aléas climatiques sont renforcés par les conséquences économiques du conflit avec l’Erythrée qui contribuent à la précarisation alimentaire de l’ensemble de la population éthiopienne. Bien qu’aucun impôt intérieur n’ait été officiellement levé pour financer l’effort de guerre – seules les taxes à l’importation ont connu une revalorisation – les autorités ont lancé une vaste campagne de « contributions volontaires » à laquelle tous les Ethiopiens ont fortement été incités à participer. Depuis 1998, la population a régulièrement été appelée par les relais de l’administration territoriale – qui, rappelons le, descendent très profondément au cœur de la société et disposent d’une multitude de prérogatives (notamment en matière d’allocation d’aide alimentaire) – à faire des « dons patriotiques » sous forme de bétail, céréales, bijoux ou argent comptant. En région somalie, les pasteurs ont dû à plusieurs reprises prélever sur leurs troupeaux déjà décimés par la sécheresse, une tête de bétail pour le front. Quant aux familles dans l’incapacité de prouver leur patriotisme par des contributions matérielles, elles devaient participer à la « défense de la nation » en envoyant un fils au combat. Nombres d’Ethiopiens ont fui leur région d’origine ou se sont réfugiés dans les pays frontaliers (Somalie, Kenya, Djibouti) pour échapper à la conscriptionCf. ISMAEL (Fouad). – Analyse de la crise en région somalie de l’Ethiopie. Année 2000, opus cit. . Ces désertions associées à la mobilisation d’une armée de quelques 400.000 hommes ont lourdement pesé sur les forces vives des foyers les plus pauvres. Car si la solde des soldats de seconde classe (400 ETB) dépasse largement le revenu mensuel des ménages défavorisés, seule une faible portion semble avoir été reversée aux familles – les combattants préférant profiter allègrement des jours probablement comptés qui leur restaient à vivre.

Mais c’est surtout au Tigré que l’impact du conflit a été le plus marqué. Non en raison du nombre de personnes déplacées par les combats – vraisemblablement inférieur aux 350.000 âmes recensées par le DPPC – mais du fait de la fermeture de la frontière avec l’Erythrée. Plus prospère, celle-ci constituait une terre d’émigration temporaire pour la jeunesse des foyers pauvres bénéficiant d’une maigre production de subsistance. Les ports d’Assab et de Massaoua offraient des emplois non qualifiés (manutention, construction, prostitution…) alors qu’Asmara réservait aux Ethiopiens ses basses besognes (cireurs de chaussure, garçons de café…). De plus, le commerce transfrontalier représentait une ressource essentielle à l’économie régionale et un débouché traditionnel pour la production locale. Enfin, un certain nombre de grands projets de développement – tel celui de la Nile Company, doté d’un budget de 500 millions d’ETB – durent être abandonnés, rétrécissant un peu plus le marché de l’emploi. Comparé aux effets des intempéries sur la production de subsistance (dont la part est structurellement faible dans l’approvisionnement des ménages tigréens les plus pauvres), la fermeture de la frontière et la guerre ont joué un rôle décisif dans la précarisation alimentaire du Tigré en réduisant drastiquement ses sources de revenus monétaires.

Plus généralement, la guerre avec l’Erythrée a contribué à la rétraction de toute l’économie nationale. Fin 2000, le FMI et la Banque mondiale estimaient qu’elle avait coûté 12% du PNB soit le double de la croissance. Les premières évaluations avaient conclu à un impact macro-économique limité avant de réaliser que les chiffres présentés par le gouvernement éthiopien masquaient une partie des coûts au travers d’un jeu d’écriture complexe impliquant des sociétés para-étatiques et des banques privées.En particulier, ils n’intégraient qu’une fraction des dépenses d’armement financées par le produit des privatisations et laissaient en marge les « contributions volontaires » de la population ainsi que l’effort consenti par les conglomérats privés tigréens. Cf. Lettre de l’Océan Indien, n°892, 26 février 2000 et DERCON (Stefan). – Growth and Poverty in Ethiopia in the 1990’s : an Economic Perspective. – Oxford University, Centre for the Study of African Economies: Mimeo, October 2000, pp. 7-10. Pour s’en tenir aux dépenses militaires budgétisées, on constate qu’elles ont quadruplé en l’espace de deux ans pour atteindre 467 millions de dollars en 1999-2000 – ce qui représente 29% du budget (contre 12% en 1996-98) et 7.5% du PNB, un niveau comparable aux plus belles années du Derg. Elles ont été financées par l’emprunt intérieur ainsi que par le gel des dépenses de fonctionnement de l’administration civile d’une part et la réduction de ses dépenses d’équipement d’autre part. Les secteurs de la santé, de l’agriculture et de l’éducation en furent les principales victimes alors que celui des routes fut épargné en raison de son rôle stratégique (déplacement des troupes, approvisionnement…). A court terme, la ré-allocation des fonds destinés aux projets d’équipement et de développement eut pour effet de réduire l’offre de travail et d’entamer ainsi le pouvoir d’achat de la population. La suspension de l’aide structurelle accordée par la communauté internationale et des programmes de construction associés eut un effet similaire. En outre, la rétraction du marché de l’emploi fut sensiblement accentuée par les premières vagues d’expulsion de ressortissants érythréens parmi lesquels figuraient 1.500 hommes d’affaires employant environ 45.000 Ethiopiens (dont dépendaient quelques 250.000 personnes à en croire certaines statistiquesCf. Lettre de l’Océan Indien, n°831, 31 octobre 1998. ).

Par ailleurs, les achats d’armement mobilisant l’essentiel des devises étrangères, celles-ci se firent de plus en plus rares sur le marché officiel alors que leurs cours parallèle explosa. Associée à l’augmentation du coût des transports provoqué par le re-routage des importations par le port de Djibouti (plus 180 millions ETB en 1999 soit 0.5% du PNB) et à l’imposition d’une sur-taxe de 10% sur les produits importés, cette évolution produisit une contraction des échanges commerciaux qui pénalisa les commerçants et la petite industrie. La récession fut renforcée par l’effondrement des recettes d’exportation (- 69%) provoquée par la baisse des cours du café. En conséquence, l’économie connaissait un ralentissement généralisé. Comme le constatait la Lettre de l’Océan Indien en septembre 1999, « les firmes locales ont de grosses difficultés. Et les impayés, même sur contrat gouvernemental ne sont pas raresLettre de l’Océan Indien, n°874, 9 octobre 1999. . »

Ainsi, l’effort de guerre fut à l’origine d’une réduction significative du pouvoir d’achat des ménages. « Contributions volontaires », fuite des forces vives, étranglement du Tigré, rétraction du marché de l’emploi, essoufflement du commerce et de l’industrie… ont lourdement pesé sur l’économie alimentaire éthiopienne. L’onde de choc frappa de plein fouet les ménages déjà touchés par les intempéries et l’effondrement consécutif de leur production de subsistance, mais elle s’étendit aussi au reste de la population avec des conséquences particulièrement délétères pour les groupes en butte à la faillite de leur mode de production rural.

La faillite structurelle de l’économie rurale

Dans la première partie de cette étude, nous avons grossièrement dressé le profil socio-économique des populations exposées à un déficit alimentaire chronique : les foyers disposant d’un maigre capital productif pastoral ou agricole, habitant des régions de faible potentiel agro-climatique où les opportunités d’emploi restent limitées. Nous avons vu que les programmes de développement gouvernementaux avaient échoué à les sortir de l’impasse économique dans laquelle ils sont engagés – qu’il s’agisse des éleveurs nomades ou des agriculteurs des hauts plateaux trop pauvres pour bénéficier des réformes. En conséquence, ces groupes connaissent régulièrement des déficits alimentaires aiguës qui les contraignent à liquider progressivement leur capital. La répétition des crises génère une spirale de paupérisation qui réduit graduellement leurs capacités de résistances jusqu’à les rendre structurellement dépendantes d’une assistance alimentaire extérieure. Ce phénomène a été particulièrement bien documenté par SCF-UK dans le Wollo. Ses études montrent que le capital des ménages les plus riches s’est réduit de façon drastique entre 1996 et 2000 alors que la proportion des foyers dépourvus d’épargne animalière est passée de 15-20% à plus de 30-40% sur la même période.

Il va sans dire que cette population en faillite est particulièrement vulnérable aux aléas climatiques et aux restrictions économiques imposées par le conflit. Touchés ou non par les intempéries mais incapable de se soustraire aux effets de la guerre, les plus exposés d’entre eux connurent en l’an 2000 une situation critique les désignant à un risque élevé de malnutrition. Pour autant, les événements climatiques et militaires associés à cette dégradation doivent être pris pour ce qu’ils sont : non la cause première d’un déficit alimentaire exceptionnel, mais le révélateur d’un déclin économique structurel. Effort de guerre et intempéries apparaissent comme le catalyseur d’une tendance longue à la paupérisation qui manifeste alors ses propriétés les plus délétères. En un sens, ces populations sont autant « victimes de la sécheresse » que les sans-abris de Moscou ou Paris sont « victimes des rigueurs de l’hiver. » Ils n’en constituent pas moins la majorité des « bénéficiaires » recensées par le DPPC en l’an 2000 au titre de « victimes de catastrophe naturelle. »

Une crise naturelle d’une ampleur exceptionnelle ?

A la lumière de ces développement, la description de la crise diffusée par une partie des médias et les autorités éthiopiennes apparaît comme une vaste opération de maquillage. La « sécheresse » a été érigée en responsable ultime d’une catastrophe renvoyée à une causalité divine. Or, si des intempéries ont bel et bien eu un impact sur l’économie alimentaire éthiopienne, il semble que ce soient avant tout la guerre et la faillite du mode de production rurale qui se soient conjuguées pour produire une disette généralisée parmi les groupes chroniquement vulnérables – disette aggravée par les mauvaises pluies dans les régions sinistrées. Ainsi, ce sont avant tout des facteurs socio-politiques relevant du champ d’action des autorités gouvernementales qui expliquent la montée de l’insécurité alimentaire. Elle est ici le produit de l’option belliciste poursuivie par le régime et de son manque d’engagement à résoudre les problèmes économiques qui minent les régions et les groupes historiquement déficitaires. Contrairement aux dires de la BBC le « désastre » n’est pas plus qu’en 1985 la « conséquence de la sécheresse ». Contrairement aux affirmations du gouvernement, il n’est pas « entièrement du à l’adversité des conditions climatiques. »

Mais si l’étiologie officielle de la crise est assurément tronquée, qu’en est-il de son ampleur ? Etions nous réellement confrontés à la « pire famine ayant frappé la région depuis le milieu des années 1980 » comme le constatait CRS – organisation spécialisée dans les distributions alimentaires d’où elle tire l’essentiel de ses financements ? Rien n’est moins sûr. Rappelons qu’en termes de disponibilité nationale, l’Ethiopie n’a pas connu un déficit de production comparable à celui de 1984/85. Seule la décision politique de revaloriser la base de calcul de la demande nationale fait apparaître une pénurie majeure à l’échelle du pays. Mais à ce titre, l’Ethiopie a toujours été très loin de l’autosuffisance alimentaire et le déficit dont il est fait état en l’an 2000 n’a rien d’exceptionnel puisqu’il est comparable à celui des années 1960, considéré comme l’âge d’or de l’agriculture éthiopienne. S’agissant de l’accessibilité aux denrées existantes, il est clair que les aléas climatiques ont réduit les droits d’accès d’une partie non négligeable de la population. Les groupes les plus affectés sont ceux pour lesquels les intempéries sont entrés en résonance avec les conséquences économiques du conflit et les dynamiques de paupérisation pour créer des poches de malnutrition sévère (Tigré, Wollo, Wag Hamra, Godé…). Pour autant, le nombre de personnes concernées par la conjonction de ces facteurs est très certainement inférieur aux 10.5 millions revendiqués par le gouvernement et probablement plus proche des 3 millions avancés par le ministère de la coopération britannique. N’en déplaise à la BBC, seule une portion limitée de la population connaissait une crise comparable à celle observée dans les camps de Denan et Godé. Contrairement aux déclarations d’Oxfam, ceux-ci n’étaient pas « symptomatiques de la situation à l’échelle de l’Ethiopie. » Dans la majeure partie du pays, les conditions de sécurité alimentaire n’étaient certes pas reluisantes, mais pas dégradées au point de précipiter l’Ethiopie dans une « famine de masse ». Nous étions confrontés à une conjoncture médiocre, beaucoup moins critique que la crise de 1991-92 et en tout cas très éloignée des conditions qui avaient présidé au déclenchement du désastre de 1984/85.

Pour finir, il serait absurde d’accuser l’Ethiopie d’avoir « trop reçu ». C’est peut-être la première fois que le pays a disposé d’un volume alimentaire susceptible d’assurer à l’ensemble de la population un niveau d’alimentation correcte. En revanche, soulignons que pour parvenir à ce résultat la crise a dû être maquillée en catastrophe naturelle puis dramatisée à outrance par une médiatisation opportune garantissant l’authenticité du discours gouvernemental sur l’étiologie et l’ampleur supposée du désastre. Ce faisant, les autorités se permettaient de récuser toute responsabilité dans la catastrophe, d’en imputer la charge à la communauté internationale et de consacrer les ressources qui auraient pu aisément l’endiguer à leur effort de guerre. A l’approche des élections, l’EPRDF pouvait enfourcher sans vergogne ses plus puissants chevaux de bataille : mettre à genoux l’arrogante Erythrée, triompher de la faim et tenir tête aux « farenjisTerme à connotation péjorative désignant en amharique les Occidentaux. ».

Retour sur la crise de l’Ogaden

La « famine de l’an 2000 » n’en étant pas une, comment expliquer que la situation nutritionnelle se soit dégradée à ce point en région somalie sans que le dispositif national de réponse aux crises ait pu y faire face ? Pour s’en tenir à la zone de Godé qui focalisa l’attention des médias, les enquêtes nutritionnelles menées par MSF-B indiquent que 13% des enfants de 6 mois à 5 ans souffraient de malnutrition sévère au mois de marsEnquête réalisée au MUAC (sévère: MUAC < 110 mm) auprès de 27.830 personnes. . La situation était bien pire dans les camps de déplacés, où les taux de mortalité dépassaient les seuils d’alerte – 1.8/10.000/jour pour le camp de Denan dont 8.3/10.000/jour pour les moins de 5 ansSurveillance hebdomadaire de la mortalité par MSF-B dans le camp de Denan. Rappelons que le seuil d’alerte est généralement placé à 0.5/10.000/jour pour l’ensemble d’une population et 1/10.000/jour pour les moins de 5 ans. . A en croire les statistiques gouvernementales, 340.000 personnes étaient menacées de famine, soit une population à peu près équivalente à celle des déplacés tigréens ayant fui les combats. Ayant tout perdu dans l’exode, ces derniers se trouvaient aussi démunis que les pasteurs somaliens touchés par la sécheresse. Pourtant, ils ne connaîtront jamais les affres des camps ogadenis. Pourquoi le dispositif national d’alerte et de réponse aux « catastrophes naturelles » n’a-t-il pas permis de contenir la crise en région Somalie alors qu’à l’évidence il avait été capable de faire face aux besoins des déplacés tigréens ?

La question de l’alerte ou le retour de flamme de la rhétorique humanitaire

Pour commencer, on ne saurait imputer le dérapage de la situation à Godé à un manque d’anticipation. Alors qu’en mars/avril 2000 le monde occidental faisait mine de découvrir la gravité de la crise ogadenie, celle-ci avait été amplement annoncée et décrite depuis des mois par les multiples systèmes d’alerte précoces qui côtoient celui du DPPC. Ce dernier, reconnaissant volontiers que ses méthodes d’investigation sont peu performantes en région pastoralePour une auto-critique du fonctionnement du système d’alerte précoce éthiopien en région somalie, cf. YALEW (Mebratu) / DPPC. – « An Overview of the Ethiopian Early Warning System. » - in Linking Policy Malus with Livestock Early Warning System in East Africa. – Workshop in Entebbe, Uganda, 2-4 March 1999. , avait pourtant tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises. Début 1999, il estimait que 402.000 personnes auraient besoin d’une assistance alimentaire en région somalie, chiffre porté à 837.000 en octobre 1999 puis 1.3 million en janvier 2000. A la même époque, la FAO et le PAM confirmaient ces évaluations et faisaient figurer la région 5 en seconde place – après le Tigré – dans la liste des quantités requises par habitant. 86% de la population de Godé était considérée « déficitaire ». Certes, nous avons vu qu’il était légitime de douter de la validité des estimations gouvernementales – que le PAM et la FAO s’étaient plus ou moins contentés d’entériner. Mais en l’occurrence, celles-ci étaient confirmées par une mission d’évaluation spéciale des Nations unies qui avait conclu à une crise nutritionnelle émergente ainsi que par le système d’alerte américain FEWS.

En fait, il semble que ces cris d’alarmes n’aient pas réellement été pris au sérieux par les acteurs internationaux du système de l’aide. Seules les organisations déjà présentes en Ogaden (ACF, MSF-B) réagirent en dépêchant des missions d’évaluation. Mais le grave attentat contre MSF-Belgique au début du mois de février mit un terme temporaire aux tentatives d’investigation indépendantes. De plus, souligne Fouad Ismaël, il vint renforcer les préjugés à l’encontre de la région somalie considérée par nombre d’humanitaires comme « incontrôlable, dangereuse, constamment en rébellion, confrontée à des problèmes climatiques récurrents, peuplée de nomades dispersés sur trois pays » – et, sous entendu, qui parviendraient bien à s’en sortir par leurs propres moyens. Ainsi, poursuit Fouad Ismaël, « malgré des informations préoccupantes, mais non vérifiées, une bonne partie des acteurs internationaux ont considéré la situation décrite comme habituelleISMAEL (Fouad). – Analyse de la crise en région somalie de l’Ethiopie. Année 2000. – Opus cit., p. 22. . »

Soulignons à leur décharge que l’extrême politisation des enjeux alimentaires inclinait naturellement au scepticisme. Le fait que seul le DPPC soit habilité à dénombrer les victimes contribuait d’autant plus à brouiller les perceptions que les principaux Etats finançant les systèmes d’alerte modulaient leur diagnostic en fonction de leur agenda. La contamination des discours humanitaires par des considérations politiques constituait un sérieux obstacle à une appréciation lucide et objective de la crise. Seules des évaluations indépendantes auraient permis de clarifier la situation. Or l’insécurité y faisait obstacle. Ne restaient que les « appels au loup » auxquels personne ne voulait se laisser prendre. La récupération de la rhétorique humanitaire par les acteurs politiques locaux et internationaux manifestait ainsi l’une de ses conséquences les plus perverses : l’effacement des populations dont elle parle devant les préoccupations politiques qui l’anime.

Cependant, si les ONGs, le CICR et les agences des Nations unies ont pu se laisser endormir et ainsi négliger l’Ogaden, il n’en va pas de même des rouages locaux et régionaux du DPPC et de l’administration. A Godé, à Jijiga (capitale de la région Somalie) et dans une moindre mesure à Addis-Abeba, les autorités savaient que la crise prenait une tournure dangereuse. Pourquoi ont-elles échoué à l’endiguer ?

Des stocks disponibles suffisants

Pour les autorités éthiopiennes, la réponse est évidente. Le manque de réactivité des bailleurs de fonds a provoqué une rupture d’approvisionnement du système national de distribution expliquant que les Somalis n’aient pu être sauvés à temps. « Il doit être clair aux yeux de toutes les personnes concernées que c’est seulement quand la nourriture est disponible qu’elle peut être distribuéePress communiqué by the Ethiopian Foreign Affairs Ministry, 11 April 2000. » affirmait le ministre éthiopien des affaires étrangères au mois d’avril 2000. Bien que la gestion des entrepôts gouvernementaux soit loin d’être transparenteEn janvier 2000, les stocks disponibles de l’EFSR étaient estimés à 32.000 tonnes par la FAO, 92.000 tonnes par le DPPC (ses chiffres ultérieurs feront état de 106.000 tonnes à la même époque) et 104.000 tonnes par USAID ! Cf. SANDFORD, opus cit, p. 61. , il y a une part de vrai dans les déclarations du ministre. A la mi-mars, les contributions de la communauté internationale pour l’an 2000 ne s’élevaient qu’à 268.590 tonnes dont 4.000 tonnes seulement avaient été livrées. Quant à la réserve alimentaire d’urgence (EFSR), censée jouer le rôle de stock tampon en attendant l’arrivée des aides promises et de stock de sécurité en cas de crise imprévue, elle avait atteint un niveau dangereusement bas en raison des délais d’acheminement de l’assistance fournie en 1999En janvier 1999, le DPPC avait estimé que 2.5 millions de personnes nécessiteraient une aide alimentaire d’urgence dans l’année. Ces chiffres avaient revu à la hausse à quatre reprises pour atteindre 7 millions de personnes en octobre 1999. . Pour autant, les entrepôts n’étaient pas vides et avec un matelas avéré de 50.000 tonnes (cf. annexes) le DPPC pouvait théoriquement subvenir à 15-25 jours de distribution sur l’ensemble du territoire. De plus, constatait l’administration britannique, seules 80.000 tonnes des 100.000 tonnes achetées par le gouvernement éthiopien avait été acheminées et rien sur ce volume n’avait été spécifiquement alloué à la région somalieIntervention du sous-secrétaire d’Etat au développement international à la Chambre des communes. Westminster Hall, 19 April 2000. . Bref, si les réserves éthiopiennes pour les mois à venir étaient ténues et risquaient de s’épuiser à brève échéance, le gouvernement semblait disposer de suffisamment de nourriture début 2000 pour faire face aux besoins les plus urgents.