Fabrice Weissman

Politiste de formation, Fabrice Weissman a rejoint Médecins sans Frontières en 1995. Logisticien puis coordinateur de projet et chef de mission, il a travaillé dans de nombreux pays en conflit (Soudan, Ethiopie, Erythrée, Kosovo, Sri Lanka, etc.) et plus récemment au Malawi en réponse aux catastrophes naturelles. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages collectifs sur l'action humanitaire dont "A l'ombre des guerres justes. L'ordre international cannibale et l'action humanitaire" (Paris, Flammarion, 2003), "Agir à tout prix? Négociations humanitaires, l'expérience de Médecins sans Frontières" (Paris, La Découverte, 2011) et "Secourir sans périr. La sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques" (Paris, Editions du CNRS, 2016). Il est également l'un des principaux animateurs du podcast La zone critique.

I. Ethiopie : la précarité alimentaire au cœur de l’économie politique

Comprendre les événements de l’année 2000 est inconcevable sans avoir à l’esprit la dimension structurelle de la précarité alimentaire en Ethiopie. En effet, les famines jalonnent l’histoire du pays depuis l’antiquité axoumite. Entre 1540 et 1800, les chroniques royales en recensent pas moins de 23. La « grande famine » qui frappa le pays de 1888 à 1892 – et reste gravée dans les mémoires sous le nom de « kefu qen », les « jours maudits » – décima plus du tiers de la population et les neuf dixièmes du bétail. La deuxième moitié du XXème siècle connaît à elle seule deux famines majeures qui marquent durablement le pays et les représentations occidentales : la crise de 1973/74, qui fit entre 50.000 et 200.000 morts et précipita la chute du régime impérial d’Hailé Sélassié ; et celle de 1984/85 (environ un million de victimes), à l’origine d’un vaste élan de solidarité internationale aux conséquences pour le moins ambiguësCf. JEAN (François). – Du bon usage de la famine en Ethiopie. – Fondation Libertés Sans Frontières, 1987. .

Evénement récurrent de l’histoire éthiopienne, les famines ont graduellement perdu de leur essence divine. La répétition des « fléaux de Dieu » – désormais exposés à la face du monde et donnant lieu à la mobilisation de vastes ressources humanitaires – a progressivement conduit à leur sécularisation et à leur politisation. Les famines ont été inscrites à l’agenda des gouvernants, qui bon gré mal gré, ont dû les considérer comme constitutives de leur sphère de responsabilité. Déjà prégnant à l’époque féodale, le passage au politique des problèmes alimentaires – leur transformation en enjeu structurant de l’affrontement pour le pouvoir et sa conservation – s’est radicalisé depuis la révolution et le renversement du régime impérial au milieu des années 1970. C’est ce qu’atteste la création en 1974 de la Commission de Secours et de Réhabilitation (RRC) chargée par les tombeurs d’Hailé Sélassié de prévenir et de répondre aux crises avant qu’elles ne dégénèrent en famine généralisée. Depuis, la politisation et l’institutionnalisation des enjeux de sécurité alimentaire n’a fait que se renforcer : création d’un système d’alerte précoce (1976), établissement d’une réserve alimentaire d’urgence (1982), définition de programmes nationaux et régionaux de préparation et de lutte contre les désastres naturels (1993, 1998), définition de programmes nationaux et régionaux de sécurité alimentaire (1996), établissement d’un fonds d’urgence pour lutter contre les désastres (2000), etc.

Par conséquent, la crise de l’année passée ne prend pas l’Ethiopie au dépourvu. La précarité alimentaire d’une large partie de la population est une donnée structurelle de son économie et la gestion de celle-ci est l’un des piliers de son système politique.

I – Une précarité alimentaire chronique

Sur quelle trame la crise de l’année écoulée est-elle tissée ? Quelles sont les caractéristiques de l’économie alimentaire « normale » de l’Ethiopie ? Comme l’a souligné Amartya Sen, la réponse à une telle question ne saurait se limiter à l’analyse des déséquilibres entre production disponible et besoins objectifs à l’échelle du pays ou même des unités administratives dont il est formé. Appréhender l’économie alimentaire d’un Etat, c’est non seulement s’interroger sur les quantités de nourriture dont il dispose, mais également sur la manière dont il les répartit – sur la façon dont chaque composante de sa population parvient à accéder aux denrées nécessaires à sa survie. C’est dans la relation dialectique entre « offre » et « droits d’accès » – économiques, sociaux, institutionnels, politiques, etc.Traduction approximative de la notion d’ “entitlement” développée par Amartya Sen. Cf. SEN (Amartya). – Poverty and Famine. An Essay on Entitlement and Deprivation. – Oxford: Clarendon Press, 1981. – que se nouent les mécanismes de sécurité alimentaire caractéristiques d’une économie donnée.

Une telle analyse s’avère particulièrement ardue en Ethiopie. En effet, l’alimentation des familles éthiopiennes ne repose que partiellement sur la production de subsistanceSelon une étude menée en 1994/95 par les universités d’Oxford et d’Addis-Abeba, la production de subsistance ne couvre que 45% des besoins alimentaires ménagers en moyenne nationale. C’est moins que la part des denrées acquises au cours de transactions commerciales (53%) et par le biais des transferts sociaux (2%) (dons, aide humanitaire…).. Les denrées achetées sur les marchés participent autant à l’approvisionnement des ménages que celles directement issues de la production domestique. Aussi l’offre de travail rémunéré, le cours des céréales, la santé du commerce, l’accessibilité aux marchés etc. jouent-ils un rôle tout aussi important dans les mécanismes de sécurité alimentaire que l’élevage et les récoltes destinées à l’autoconsommation. En outre, l’intrication des économies monétaires et de subsistance s’organise selon des modalités très diverses à travers le pays. Dans l’immense empire abyssin, l’hétérogénéité des régimes agro-climatiques n’a d’égal que la multiplicité des pratiques économiques et alimentaires. Le territoire éthiopien s’étale entre des altitudes inférieures au niveau de la mer et des hauts sommets côtoyant les 4.000 mètres. La pluviométrie y oscille entre moins de 300 mm par an dans les régions sahéliennes et plus de 2.000 mm sur les hauts plateaux du centre-ouest. L’économie alimentaire des différentes composantes de l’ensemble abyssin reflète cette diversité. La population des hauts plateaux est essentiellement engagée dans une production agricole sédentaire et monopolise l’accès aux principaux bassins de main d’œuvre. Celle des zones sahéliennes est engagée dans une économie pastorale ou agro-pastorale tournée vers l’exportation. Quant aux peuples des basses plaines occidentales et méridionales, ils pratiquent une agriculture extensive et itinérante. Cette fragmentation des systèmes agro-climatiques et économiques explique la difficulté à donner sens aux statistiques nationales – qui renvoient souvent à une fiction comptable déconnectée des réalités empiriques – et souligne les dangers d’extrapoler à partir d’expériences particulières. Il est néanmoins possible, avec toutes les précautions d’usage, de dégager quelques grandes tendances.

Un déficit alimentaire national

L’économie alimentaire de l’Ethiopie apparaît tout d’abord contrainte par les limites de la disponibilité globale en céréales et légumineuses (qui constituent la base de l’alimentation nationaleD’après les estimations de la FAO, ces denrées représentent les trois quarts des apports énergétiques quotidiens de la population éthiopienne, le solde étant constitué par les racines et tubercules (enset, manioc, etc.), ainsi que les produits animaux (viande, œufs, lait, laitages, etc.). Bien entendu, la part des céréales est plus importantes chez les agriculteurs des hauts plateaux (consommation moyenne de 160 kg par an et par personne) que chez les pasteurs nomades (110 kg) bien que l’alimentation de ces derniers ait tendance à reposer de façon croissante sur les graines.). La faiblesse de l’économie éthiopienne limitant l’importation commerciale de denrées comestibles à un niveau marginal, c’est sur sa propre agriculture – et l’aide internationale – que le pays doit compter pour s’approvisionner. Or, celles-ci ne répondent que partiellement à la demande d’une population en pleine expansion et font preuve d’une volatilité déroutante.

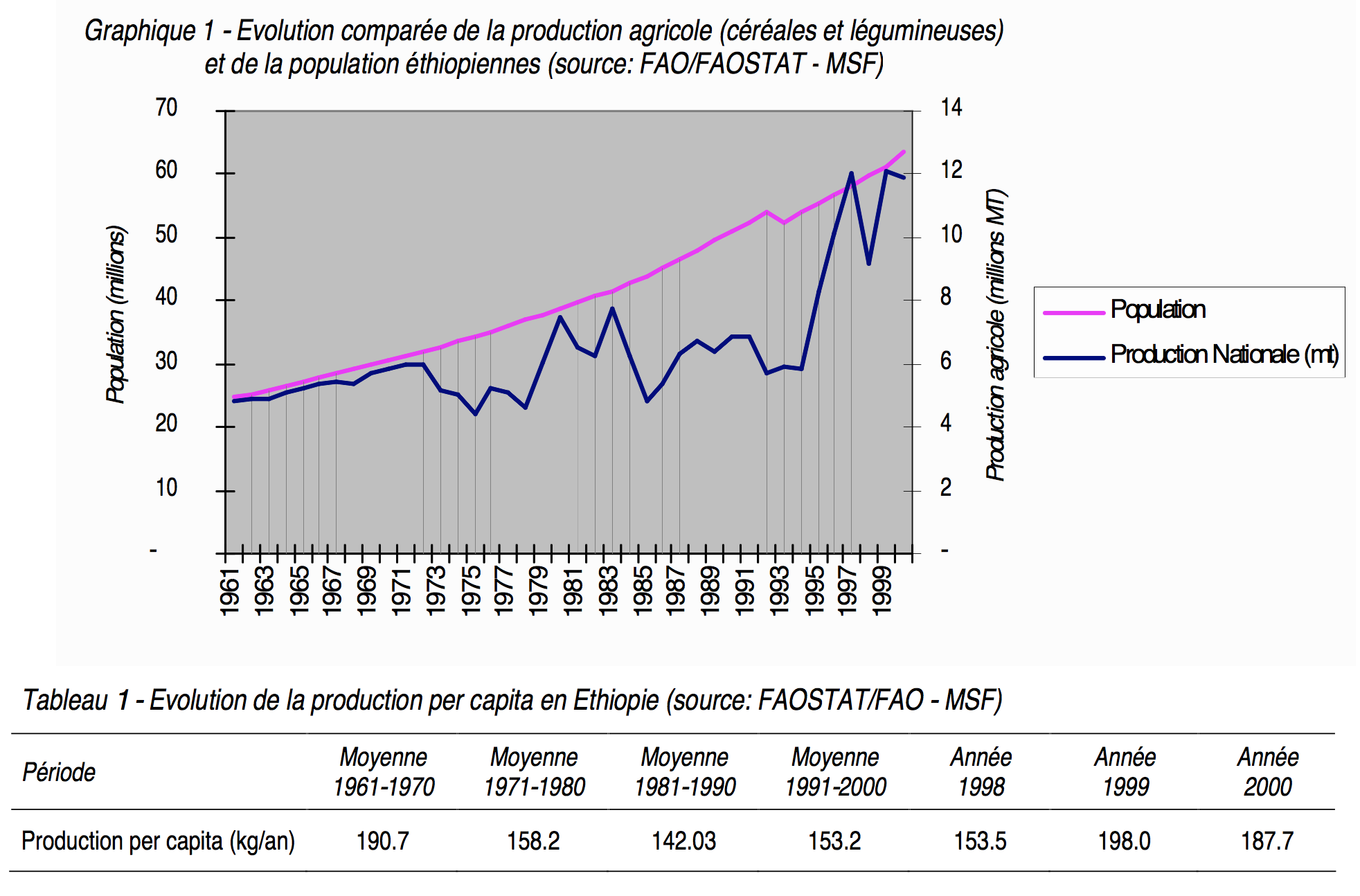

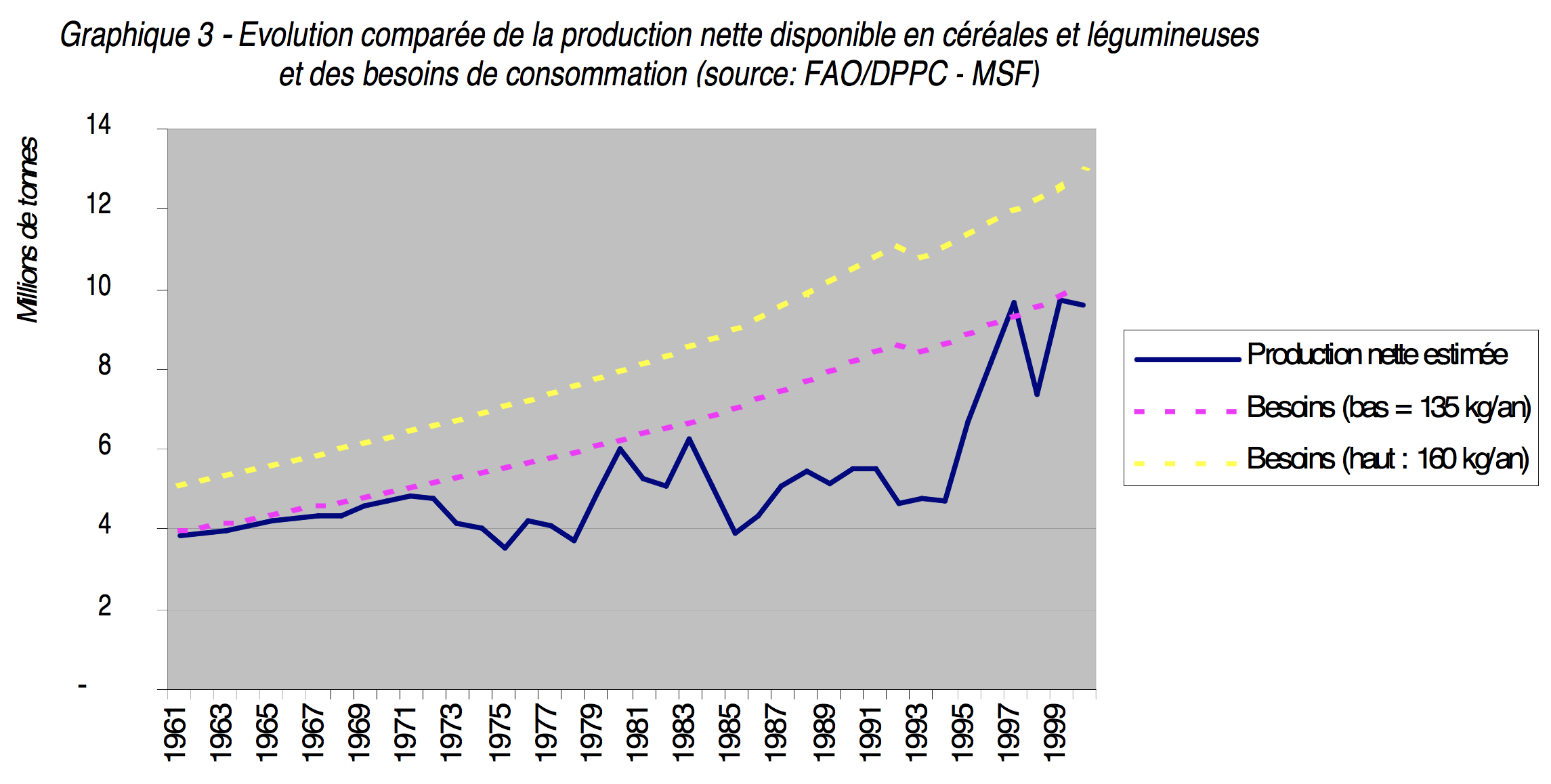

En l’espace de trente ans, la population éthiopienne a été multiplié par deux (elle est passés de 30 à 61 millions d’habitants entre 1969 et 1999) alors que les récoltes ne progressaient que de 50%. Au delà des fortes fluctuations annuelles, la production per capita a ainsi chuté de 190.7 kg/an dans les années 1960 à 142.3 kg/an dans les années 1980 avant d’amorcer un redressement en 1995. Elle retrouve aujourd’hui des niveaux comparables à la décennie 1961-1970, mais ce rétablissement reste fragile comme l’illustre la rechute de 1998 (cf. tableau 1 et graphique 1).

D’où viennent les difficultés de l’agriculture éthiopienne ? En premier lieu, de l’effet durable des famines de 1974/75 et 1984/85. Toutes deux ont été suivies de périodes de récupération erratique où la production peinait à re-décoller en raison des dommages subis par le capital productif au cours de la catastrophe. Plus généralement, la médiocrité des récoltes renvoie au morcellement et à l’appauvrissement des terres. Au milieu des années 1990, les deux tiers des foyers éthiopiens disposaient d’exploitations inférieures à l’hectare dont la productivité moyenne se situait parmi les plus basses d’Afrique sub-saharienne. Déforestation et érosion des sols, rusticité des techniques agricoles et dépendance à l’égard de pluies erratiques (moins de 2% des terres cultivées sont dotées de systèmes d’irrigations les affranchissant des aléas climatiques) expliquent en partie ces maigres performances. Enfin, les faiblesses de l’agriculture reflètent l’environnement socio-politique dans lequel elle s’insère. Les politiques publiques ont longtemps maintenu la paysannerie dans une position de subordination absolue peu propice au développement de ses activités productives. Si l’iniquité du système foncier féodal a été mise à bas par la révolution de 1974, elle fut remplacé par les délires planificateurs du socialisme scientifique sous le Derg. Appliqués avec brutalité, les programmes de villagisation et de collectivisation des terres, le contrôle des prix, les fortes taxations et les déplacements forcés de population eurent des conséquences désastreuses sur la production. Sans compter les effets de la guerre. Depuis 1991, le climat est plus propice au redressement de l’activité agricole, même si le maintien de la propriété publique des terres laisse la population rurale dans l’incertitude de ses droits fonciers.

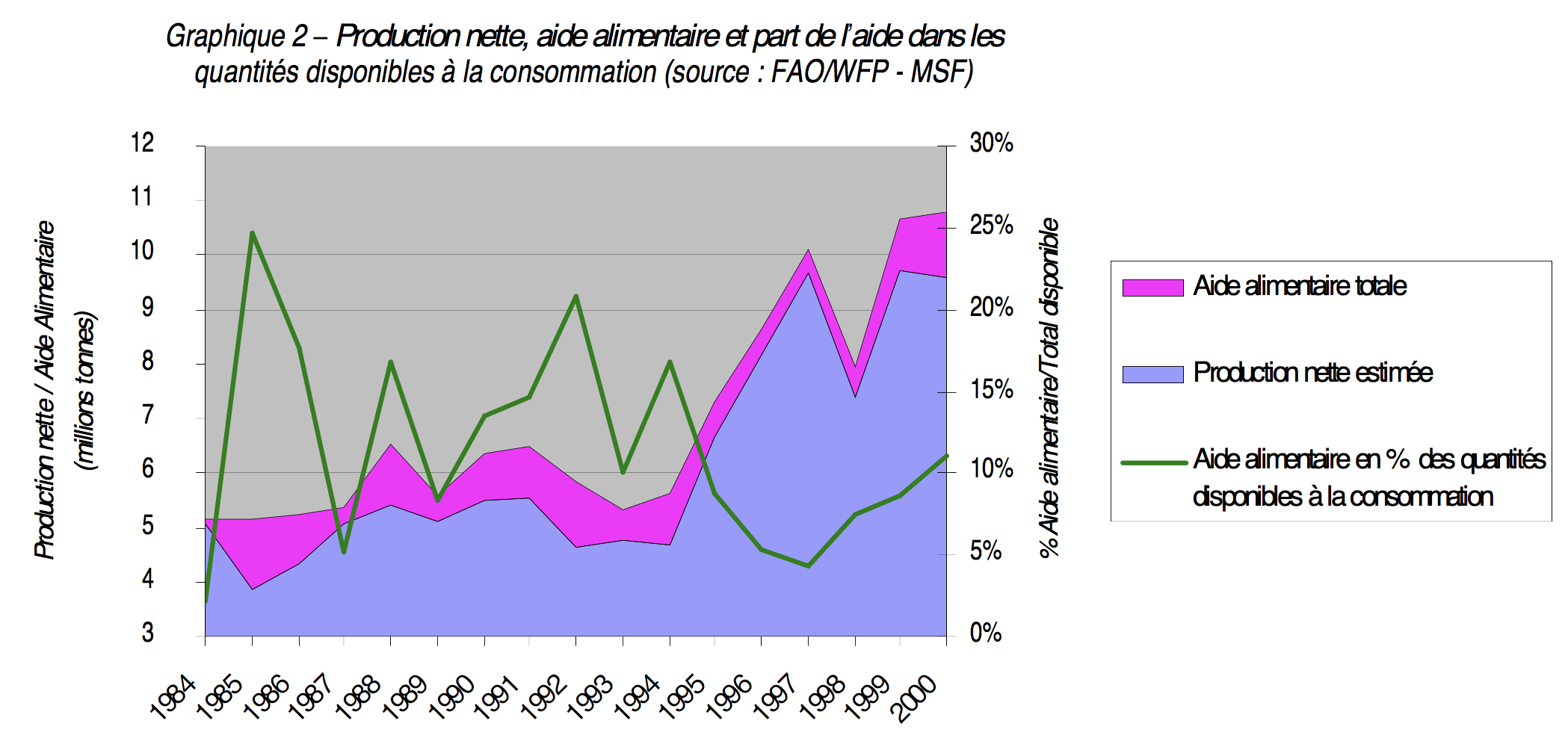

Etant donné le décalage latent entre croissance démographique et production agricole, l’aide alimentaire joue un rôle clef dans l’économie du pays. Au cours des vingt-cinq dernières années, elle a fourni en moyenne un dixième des quantités de nourriture disponibles en Ethiopie, soit 740.000 tonnes par an (cf. graphique 2). L’assistance a oscillé entre 1.27 million de tonnes en 1985 – le quart des stocks alimentaires nationaux – et 276.819 tonnes en 1987. Depuis 1990, elle n’est jamais descendue sous la barre des 430.000 tonnes. Les spécialistes estiment qu’elle constitue en temps normal 25% des céréales commercialisées sur le marché et jusqu’à 50% en temps de criseS’agissant de sa composition, on remarque que l’aide programme occupe une place limitée dans les volumes globaux (environ 2% en 1999, 12.3% sur la période 1991/94) et que l’essentiel de l’assistance se répartit entre aide d’urgence et aide projet. La distinction entre ces deux catégories est purement formelle dans la mesure où l’aide projet vise les zones déficitaires en situation de crise latente et que l’aide d’urgence est censée être délivrée contre travail. . Soulignons que l’aide alimentaire connaît une évolution autonome au regard des fluctuations de la production : loin de se compenser l’une l’autre, assistance et récoltes ont évolué de concert entre 1987 et 1991 (hausses et baisses simultanées). De 1997 à 2000, les apports de l’aide internationale ont connu une augmentation constante (plus 167% sur la période) alors que la production ne baissait que de 1%.

Ainsi, l’Ethiopie reçoit annuellement une assistance considérable, tant au regard de sa production qu’en valeur absolue. En 1999, elle s’est appropriée le tiers de l’aide alimentaire allouée à l’ensemble du sous-continent – ce qui en faisait le premier pays récipiendaire d’Afrique sub-saharienne. Malgré l’importance des secours, les quantités de nourriture disponibles restent néanmoins en deçà des standards nutritionnels internationaux. En 1998, la consommation moyenne de céréales s’établissait à 145 kg par personne et par an, soit, compte-tenu des autres apports caloriques, 1.805 Kcal par personne et par jour. Ce qui représente les 4/5 seulement de la ration considérée comme minimale par l’OMS et 20% de moins que la moyenne de l’Afrique subsaharienne. Ainsi, à supposer que l’ensemble de la nourriture disponible en Ethiopie soit équitablement répartie, le pays connaîtrait une situation de disette modérée mais généralisée. Tel n’est pas le cas.

Un accès inégalitaire

Toute la population ne paye pas le prix du déficit alimentaire national. D’après le gouvernement éthiopien, « seule » la moitié des familles éthiopiennes connaissent une précarité alimentaire chroniqueSources: DDPC. Cette estimation est partiellement corroborée par une série d’études réalisées par les Universités d’Oxford et d’Addis-Abeba en 1994/95, montrant que les dépenses alimentaires des ménages éthiopiens varient de 1 à 7 entre le quart des foyers les plus pauvres et le quart des foyers les plus riches et que plus de la moitié de la population vit avec moins de 1.600 Kcal/pers./jour.. Comme ailleurs, la pénurie fait l’objet d’arbitrages qui reflètent les inégalités sociales, économiques et politiques qui structurent la société éthiopienne. Le profil des groupes déficitaires est on ne peut plus classique : il s’agit des familles disposant d’un faible capital agricole ou pastoral, habitant des régions particulièrement exposées aux aléas climatiques et où les opportunités d’emploi restent limitées. Singulièrement, ces groupes défavorisés sont beaucoup plus dépendants du marché et de l’économie monétaire que les familles mieux loties dont l’alimentation repose principalement sur la production de subsistance.

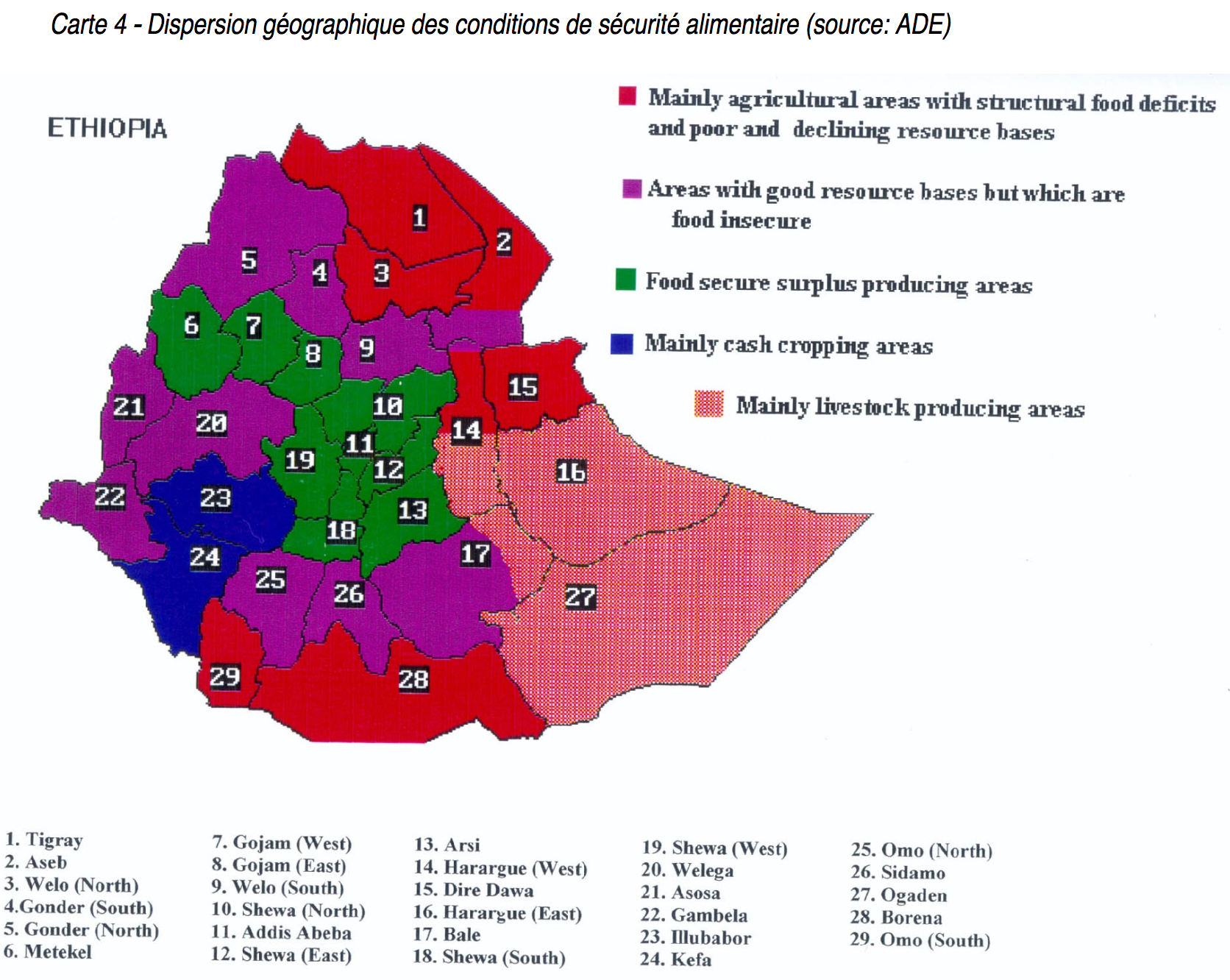

Si les ménages déficitaires se répartissent sur l’ensemble du territoire éthiopien, leur proportion est plus grande dans un certain nombre de régions qui cumulent les handicaps. Parmi les provinces agricoles, c’est le cas du Tigray (central et est), du Wollo (Ahmara), du Wag Hamra (Ahmara) et de l’Haragué (Oromyia). La production par habitant y dépasse rarement les 100 kg par an. Ces zones sont caractérisées par une forte densité démographique, des exploitations de très faible taille, des sols en butte à une érosion et à un appauvrissement aiguës, et par un risque significatif de sécheresse. En outre, il s’agit de provinces où les opportunités de revenus annexes demeurent limitées en raison de la faiblesse du marché de l’emploi et de l’économie marchande. Les régions pastorales sont elles aussi fragiles. Situées dans les plaines arides et semi-arides qui ceinturent les hauts plateaux elles sont particulièrement vulnérables aux aléas du climat sahélien (forte probabilité de sécheresse) et à la santé du commerce de bétail. Pour peu que les pluies tardent à régénérer les points d’eau et les pâtures, que les débouchés d’exportation se tarissent, que les termes de l’échange céréales / bétail se dégradent, et c’est une crise latente qui se développe. A l’inverse, les zones centres et centre-ouest constituent le véritable grenier céréalier de l’Ethiopie. Arsi (Oromiya), Shoa (Oromiya), Gondar (Ahmara) et dans une moindre mesure Gojam (Ahmara) et ouest Wollega (Oromiya) bénéficient de précipitations relativement stables et abondantes ainsi que d’une production par habitant supérieure à 200 kg par an quand elle n’approche pas les 400 kg (à l’instar du Shoa est). L’économie locale y est plus prospère, même si d’importantes disparités sociales persistent.

Il est ainsi possible de dresser la carte approximative de la pénurie distinguant les zones plutôt bien portantes (verte et bleu sur la carte 4 ci-dessous), les zones précaires (violet et régions pastorales) et les zones structurellement à risque (en rouge). Dans ces deux derniers espaces, la population est régulièrement confrontée à des crises alimentaires aiguës auxquelles elle fait face par différents mécanismes d’adaptation. Modification des parts respectives de la production de subsistance et des achats, diversification des revenus monétaires et agraires (agro-pastoralisme, dispersion des semis et des terres cultivées par altitude), vente du bétail, modification des habitudes alimentaires, recours au crédit, migrations individuelles ou collectives, mobilisation des réseaux de solidarité traditionnels ou modernes (i.e. aide humanitaire)… font partie intégrante de leurs stratégies de survie quotidienne. Parmi ces mécanismes, certains présentent l’inconvénient d’être non renouvelables d’une année sur l’autre et d’entamer le capital productif des familles. C’est notamment le cas de la vente du bétail chez les agriculteurs des hauts plateaux. Si le négoce de petits ruminants s’avère insuffisant, ils sont contraints de se séparer de leurs bœufs, hypothéquant leur épargne et leur capacité de production future. De plus, la reconstitution des troupeaux est longue et coûteuse – elle peut prendre jusqu’à 60 ans pour l’imposant cheptel nomade. Plusieurs années consécutives de marasme agricole et pastoral entraînent les familles dans une spirale de décapitalisation réduisant graduellement leur capacité de résistance et les emportant toujours plus bas vers une pauvreté dont ils auront beaucoup de mal à sortir. La durée de récupération des famines de 1974/75 et 1984/85 est à cet égard parlante. Certaines études ont montré qu’au début des années 1990, les habitants des régions sévèrement touchées par la crise de 1984/85 n’avaient reconstitué leur cheptel qu’à hauteur de 60% et qu’en 1995 la valeur marchande de celui-ci ne correspondait qu’à 64% de celle de 1983Cf. DERCON (Stefan). – “Growth and Poverty in Ethiopia in 1990’s: an Economic Perspective”. – Oxford University, 2000..

Un risque significatif de famine

L’Ethiopie est donc confrontée à une précarité nutritionnelle structurelle qui tend régulièrement à dégénérer en catastrophe. Comme le souligne un rapport commandité par l’Union européenne : « Le principal problème de la population est que ce qui pourrait être appelé ‘‘crise’’ dans un autre pays est une caractéristique normale de la vie en Ethiopie. » De fait, les taux de malnutrition chronique sont particulièrement alarmants (en 1995/96, près des deux tiers de la population souffrait de retards de croissance dus à des déficits nutritionnels(z-score inférieur à –2 âge/taille). La proportion s’élevait à 68.7% en zone rurale où la situation va en s’empirant depuis 1983. ) et les crises alimentaires récurrentes. Les famines constituent une menace réelle. Pour faire bref, on passe d’une crise alimentaire à une famine lorsqu’une population donnée : 1) est confrontée à une pénurie alimentaire qu’elle ne peut plus compenser par ses mécanismes d’adaptation habituels ; 2) que ce déficit dégénère en crise nutritionnelle généralisée à l’ensemble des classes d’âge du groupe considéré (i.e. y compris les adultes) ; 3) que cette malnutrition est à l’origine d’une sur-mortalité aiguë. En Ethiopie, une telle situation conduit généralement à des déplacements massifs de populations, à leur concentration dans des zones où elles espèrent trouver une assistance et à l’émergence des problèmes de santé publique liés à la constitution des camps de déplacés (épidémies, accès à l’eau, etc.). L’ancien Empire abyssin réunit une série de facteurs propres au déclenchement de ces désastres. Pour peu que le pays connaisse une sécheresse affectant les régions traditionnellement excédentaires, et c’est la disponibilité totale de nourriture qui chute engendrant un risque généralisé de famine. Il en va de même si ce sont des politiques publiques ou des événements militaires qui sont à l’origine de l’effondrement de la production (comme c’était partiellement le cas en 1984/85). Pour peu que les régions traditionnellement déficitaires soient frappées par une ou plusieurs mauvaises récoltes consécutives, une flambée du cours des céréales, une rétraction du marché de l’emploi ou une récession économique, et c’est une famine localisée qui se profile. Le risque est similaire en région pastorale si le bétail est décimé par un manque de pluies ou des entraves aux migrations pastorales, si les termes de l’échange animal / graines se dégradent, si les débouchés d’exportation du cheptel se tarissent, où s’il y a rupture d’approvisionnement des marchés locaux en céréales (comme chez les Borana en 1990-1992).

Néanmoins, les famines ne se développent pas du jour au lendemain. Elles nécessitent l’assemblage progressif des conditions nécessaires à leur maturation (dégradation de la disponibilité et/ou de l’accessibilité aux denrées nutritives –> déficit alimentaire –> épuisement des stratégies d’adaptation –> malnutrition –> sur-mortalité –> déplacements). A chaque étape, il est possible d’intervenir pour ralentir ou stopper le processus. En définitive, la survenue effective des famines renvoie au manque de volonté ou à l’incapacité du pouvoir politique à enrayer leur déroulement.

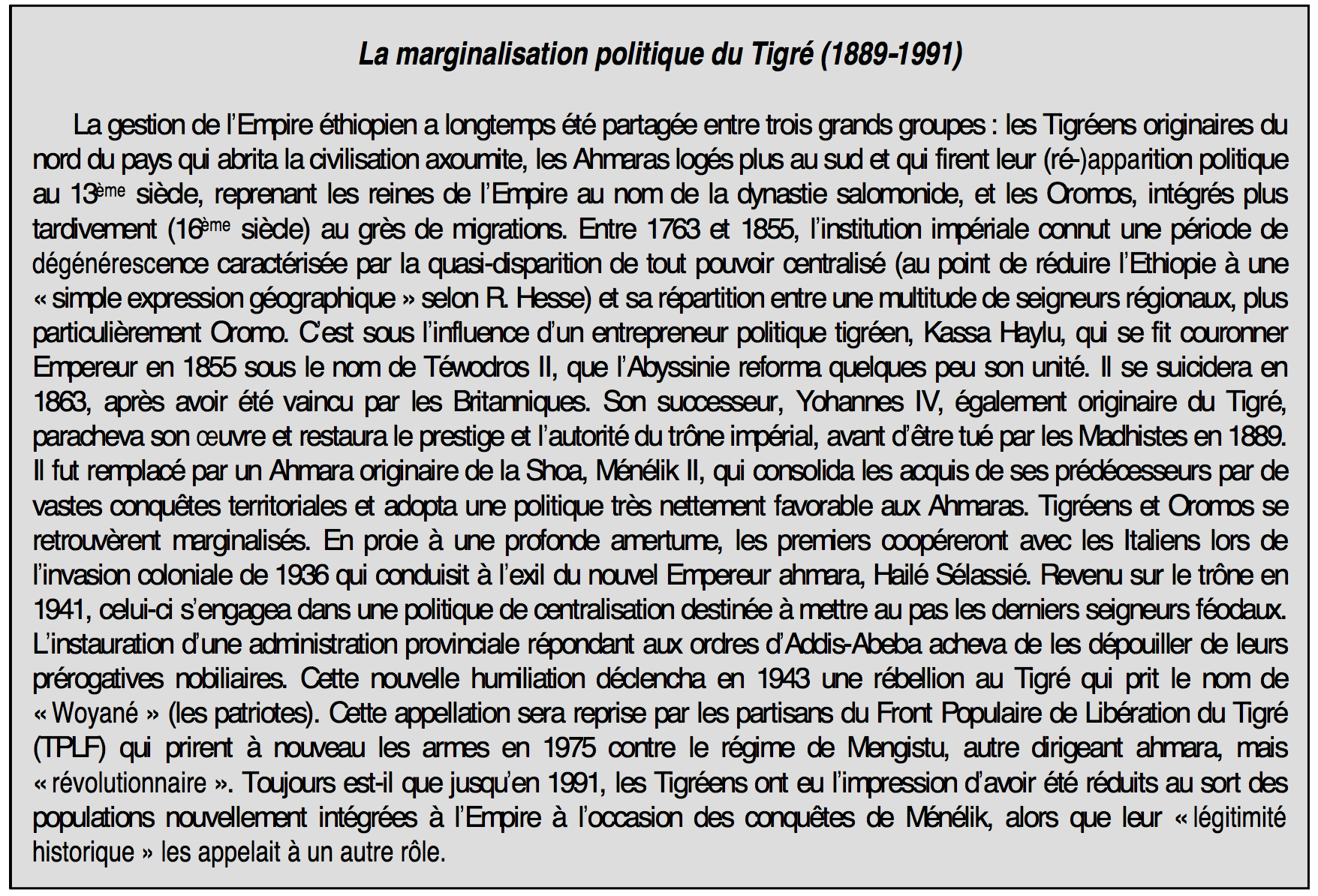

II – La gestion politique de la précarité alimentaire

Une économie alimentaire aussi fragile ne pouvait qu’imprimer sa marque à l’histoire politique éthiopienne. De fait, la faim a souvent accompagné les transformations radicales de la société abyssinienne, quand elle ne les a pas précipitées. Au milieu du premier millénaire, le déclin de l’Empire axoumite – considéré comme l’ancêtre de l’Ethiopie moderne par l’historiographie officielle – , avait commencé par l’épuisement de son économie agricole et la multiplication des disettes. La destruction finale de sa capitale, Axoum, fut l’œuvre de hordes Beja chassées vers les hautes terres par le manque de pluies et la faim qui sévissaient aux marches soudanaises de l’Abyssinie. A l’inverse, l’expansion impériale entreprise par Ménélik II à la fin du XIXème siècle, bénéficia de la terrible famine de 1888 provoquée par une épizootie de peste bovine et plusieurs épisodes de sécheresse. Ravageant le nord du pays, elle poussa les survivants à émigrer vers les régions méridionales nouvellement rattachées au royaume. Ce processus de colonisation « naturelle » consolida les conquêtes de Ménélik ; et la catastrophe incita les soldats tigréens à rejoindre son armée – mettant un terme à la transition dynastique entre la royauté du Tigré, anéantie par la guerre et la faim, et la royauté ahmara qui lui succède (cf. encadré). Elle même périra dans des circonstances similaires. La Révolution qui emporte le régime impérial d’Hailé Sélassié en 1974 doit beaucoup à la famine qui s’abattit sur le pays à la même époque. La crise, qui avait d’abord frappé les hauts plateaux septentrionaux (Wollo et Tigré) avant de s’étendre au Harargué et à la région Somalie, avait amplement été occultée par le pouvoir centralCf. SEN (Amartya). – Poverty and Famine. An Essay on Entitlement and Deprivation. – Oxford: Clarendon Press, 1981, pp. 98 et s.. La féroce répression des marches d’affamés sur la capitale et la médiatisation de la catastrophe par la presse occidentale la portèrent finalement au centre du débat national. Hailé Sélassié fut accusé d’avoir délibérément livré le Wollo au désastre. La passivité des autorités contribua à décrédibiliser le régime, qui traversait déjà une crise de légitimité, et accéléra la déposition de l’Empereur par les généraux putschistes du Derg.

Le régime de Mengistu, qui prend définitivement le pouvoir trois ans plus tard – et fera exécuter les officiels coupables d’avoir occulté la famine –, ne sera pas longtemps épargné par la faim. Dès 1984, sécheresse et politique agricole désastreuse provoquent une terrible famine à l’origine d’un vaste élan de solidarité internationale. Mais tirant les leçons des échecs de son prédécesseur, le « Négus Rouge » parvient à utiliser la catastrophe et la sollicitude aveugle du monde occidental pour consolider son régimeCf. JEAN (François). – Ethiopie : Du bon usage de la famine. – Paris : MSF, 1986.. Non seulement, il refusera de laisser les agences humanitaires opérer dans les zones tenues par les rébellions tigréenne et érythréenne qui s’étaient dressées contre la domination ahmara depuis 1961 et 1975. Mais en plus les opérations d’assistance seront enrôlées au service de vastes projets de déplacements forcés de population qui visaient deux objectifs : réaliser la politique de rééquilibrage démographique du pays – i.e. transférer dans des conditions effroyables des milliers d’Ethiopiens des hauts plateaux saturés vers les basses terres de la périphérie ; par la même, vider de leurs habitants les territoires contrôlés par l’opposition armée. En retour, cette gestion scabreuse de la crise et de l’aide censée y remédier contribuera à lui aliéner une part croissante de la population. D’autant que la rébellion avait saisi tous les bénéfices qu’elle pouvait tirer d’une approche plus équitable des questions alimentaires. Très tôt, les Fronts Populaires de Libération de l’Erythrée et du Tigré (EPLF, TPLF) entamèrent un processus de mobilisation politique des populations placées sous leur contrôle au travers d’une politique de transferts sociaux répondant aux problèmes agraires et alimentaires. Programmes de redistribution des terres, création de services sociaux gérés par les bras « humanitaires » des mouvements armés (ERA, REST) et subvenant aux besoins des populations frappées par la disette, etc., ont amplement contribué à asseoir leur légitimité. Par la même, ils consolidèrent une économie de guerre fonctionnant sur un mode « contractuel » avec les populations hôtesComme le soulignent Mark Duffield et John Prendergast, « les fronts sont parvenus avec succès à transformer la dislocation sociale et les privations [générées par la famine] en un outil de mobilisation de masse et de consolidation politique (…). [Ils] ont établi une économie politique de la libération capable simultanément de lutter efficacement contre la famine, de générer une adhésion politique et de soutenir l’effort de guerre. » Cf. DUFFIELD (Mark) & PRENDERGAST (John). – Without Troops & Tanks. Humanitarian Intervention in Ethiopia and Eritrea. – Lawrenceville: The Read See Press, 1994., pp. 18-19 pour la citation. .

Ainsi, la faim a constitué tour à tour une arme et une menace pour les différents acteurs de la scène politique éthiopienne. Toutefois, son insertion dans les dynamiques de pouvoir doit être appréciée au regard des autres instruments de légitimation et de contrôle social dont disposent les forces en présence. L’idéologie, la puissance coercitive de l’armée et de la bureaucratie impériales, celle des organisations contestataires, la prégnance des allégeances communautaires et clientélistes, etc. sont autant de registres qui bordent et relativisent celui des stratégies alimentaires. Quel est leur rôle aujourd’hui ? Quelle place la gestion de la précarité alimentaire occupe-t-elle dans l’économie politique du régime qui a succédé à celui de Mengistu en 1991 ?

Le nouveau théâtre des stratégies alimentaires

Saisir les stratégies alimentaires du nouveau régime, c’est tout d’abord s’interroger sur ses auteurs. Après un siècle de domination ahmara, le renversement du « Négus Rouge » par les rébellions érythréennes et tigréennes le 21 mai 1991 a ouvert une nouvelle page de l’histoire éthiopienne, qui renouvelle quelques peu les problématiques de la faim. Désormais amputée de l’ErythréeIndépendante de fait depuis le renversement de Mengistu, l’Erythrée accède officiellement au statut d’Etat souverain à l’issue d’un référendum d’autodétermination en avril 1993., l’Ethiopie est dirigée par une coalition « multiethnique » – le Front Révolutionnaire Démocratique du Peuple Ethiopien (EPRDF) – pilotée d’une main de fer par l’ancienne guérilla tigréenne du TPLFCréé en 1975 en réaction aux réformes autoritaires du Derg et à l’ahmaranisation des structures de domination (cf. encadré), le TPLF avait d’abord combattu pour l’indépendance du Tigré. Mais prenant acte de ses faibles chances de succès, il avait changé de stratégie à la fin des années 1980 pour embrasser la cause pan-éthiopienne. « La libération du peuple éthiopien du chauvinisme ahmara » devint alors son credo. Préparant son accession au pouvoir central, le TPLF entreprit alors d’élargir son audience à l’ensemble du pays. Il suscita une myriade d’organisations à base prétendument ethnique et sociale, toutes regroupées au sein d’une même coalition. Celle-ci, souligne Gérard Prunier, n’était guère plus que le « vieux TPLF avec ses diverses adjonctions qui dépendaient de lui avec à peu près autant d’indépendance que les organisations syndicales russes par rapport au Parti communiste de l’Union soviétique » (PRUNIER (Gérard). – « Le communisme est-il soluble dans l’ethnicité ? L’Ethiopie depuis la chute du Colonel Mengistu ». – in Relations Internationales et Stratégiques, été 1994, n°14, p. 123). C’est cette coalition quelques peu rénovée – l’EPRDF – qui préside aux destinées de l’Ethiopie depuis 1991. Sur l’évolution de l’agenda politique du TPLF, cf. ABBAY (Alemseged). – Identity Jilted or Re-Imagining Identities. – Lawrenceville, NJ : The Red Sea Press, 1998, pp. 197-201. Toutes les citations TPLF sont tirées de cet ouvrage.. Sa position est loin d’être confortable. La base sociale du TPLF (qui assure la direction de l’EPRDF) reste divisée entre les groupes qui soutiennent la vocation pan-éthiopienne du Front (projet dans lequel ils voient une forme de renaissance des anciennes dynasties tigréennes qui ressuscitèrent l’Empire durant la seconde moitié du XIXème siècle avant d’être évincées par les Ahmaras du Shoa sous Ménélik II) et qui adhèrent au pragmatisme du Secrétaire général et Premier ministre actuel, Meles Zenawi; et ceux qui n’ayant jamais digéré l’abandon des projets indépendantistes tigréens à la fin des années 1980 continuent à rêver d’un « Grand Tigré » souverain en jalousant amèrement leurs frères érythréens. Les principaux leaders de cette tendance appartiennent à la Ligue Marxiste Léniniste du Tigré (MLLT), créée par le TPLF en 1984Eloignés d’Addis-Abeba en 1994, ils continuent d’exercer une influence déterminante au Tigré – où ils contrôlent l’administration régionale et les grands conglomérats locaux – ainsi qu’au sein des structures délibératives du Front – le comité central et le Congrès.. La seconde source d’inconfort de l’EPRDF tient à son obligation de donner des gages d’ « éthiopianité ». Ses dirigeants appartenant à un groupe minoritaire représentant à peine 7% de la population (à peu près autant que les Somalis), la coalition est sans cesse accusée de ne pas représenter l’Ethiopie dans son intégralité et de privilégier les intérêts tigréens. Pour atténuer ces tensions, le nouveau régime a entrepris de transformer l’Ethiopie en Etat fédéral. En 1995, le pays a été divisé en 9 Etats régionaux et 2 communautés urbaines disposant de leur propre gouvernement, d’une importante délégation de pouvoir et du droit à l’autodétermination. Répondant à un projet idéologique autant qu’à des considérations d’opportunité, cette réforme a très rapidement révélé ses contradictions. Alors que la définition des frontières intérieures a suscité de multiples conflits, la viabilité administrative des provinces nouvellement créées s’est avérée douteuse. Outre l’absence d’infrastructures correspondant au re-découpage administratif du pays, les régions périphériques intégrées tardivement à l’Empire ont éprouvé les plus grandes difficultés à recruter les cadres économiques et politiques aptes à les administrer. Enfin, l’application de la réforme fédérale s’est heurtée à des forces régionales fermement décidées à exercer immédiatement leur droit à l’autodétermination. Les Oromos et les Somalis furent les premiers à revendiquer une égalité de traitement avec les Erythréens (qui déclarent officiellement leur indépendance en 1993). Or, comme dans l’ancienne constitution soviétique, si chaque région a désormais le droit de faire sécession, c’est précisément pour qu’elle ne ressente pas le besoin d’en faire usage.

Aussi, pour éviter l’éclatement de la fédération, l’EPRDF a-t-elle multiplié les manœuvres vidant l’essentiel des réformes de leur contenu. L’armée est restée fermement contrôlée par le TPLF et les élections solidement encadrées.

Parallèlement, le pouvoir central recourt à toute sorte de manœuvres souterraines pour consolider son emprise sur la périphérie : cooptation de leaders locaux, noyautage des administrations régionales, répression impitoyable des mouvements d’opposition prônant ouvertement la sécession, etc. Mais quelle que soit l’ampleur des atteintes portées à l’esprit du fédéralisme, l’Ethiopie n’est plus un Etat centralisé comparable à celui du Derg ou d’Hailé Sélassié après le départ des Britanniques. Les réformes ont introduit du « jeu » dans les relations centre-périphérie et c’est sur un mode transactionnel que s’opère l’assujettissement des Etats régionaux au pouvoir fédéral. Nous sommes revenus à une architecture proche du système féodal mis en place par le Négus avant l’invasion du pays par les Italiens en 1936 : barons et monarque sont dans une situation de dépendance réciproque bien que ce dernier bénéficie d’un excès de ressources – en l’occurrence le contrôle de l’armée et des appareils TPLF/EPRDF – qui lui permet précisément d’occuper le trône. Soulignons que ce régime est loin d’être « faible ». Le TPLF est une organisation extrêmement efficace, dont la relative intégrité des membres n’a d’égal que l’autoritarisme des structures. En outre il s’appuie sur un appareil d’Etat lourd mais non moins puissant, produit de la longue tradition bureaucratique abyssinienne. Enfin, l’EPRDF a eu la sagesse de préserver les structures de contrôle social mises en place sous le Derg et qui s’enfoncent très profondément au cœur de la société. Le maillage de l’administration territoriale descend jusqu’à l’échelle de 10 familles, unités de base qui par empilement successifs forment les kébélés – ou « association de paysans » – où se jouent l’essentiel des transactions locales avec le pouvoir politiqueCette formidable architecture institutionnelle, associée à la détermination et à l’engagement des dirigeants actuels, n’a pas manqué de fasciner nombres d’observateurs, peu habitués à ces formes d’organisation politique en Afrique. A tel point que l’administration américaine a cru y déceler un modèle innovant de « bonne gouvernance » propre au continent Noir. Elle le baptisa « nouvel africanisme » et le caractérisa en ces termes : « more responsive, accountable, and egalitarian than any of their predecessors » (c’est en ces termes que la revue Foreign Affairs décrivait les « nouveaux leaders » d’Ethiopie, d’Erythrée, du Rwanda, du Congo et de l’Ouganda, après la visite du président Clinton en Afrique en mars 1998)..

L’Ethiopie apparaît ainsi sous la coupe d’un régime minoritaire et tiraillé qui parvient à se maintenir au pouvoir par le biais d’un système fédéral en trompe-l’œil renouvelant la tradition féodale. Dans ces conditions, les enjeux alimentaires revêtent une importance capitale. Les contradictions qui traversent l’ordre politique éthiopien imposent aux gouvernants une certaine prudence dans la gestion de la pénurie alimentaire afin de tempérer son potentiel déstabilisateur. De fait, les questions alimentaires occupent une place centrale dans l’agenda du nouveau régime. Pas moins de 12 programmes nationaux y sont consacrés en tout ou partie. Tous affichent des objectifs extrêmement ambitieux. La Stratégie et le Programme de Sécurité Alimentaire (1996 et 1998) ne visent rien moins que « l’élimination des problèmes de sécurité alimentaire dans les sept ans (1998-2004) » non seulement au niveau national mais aussi à l’échelle des familles. Le défi est de taille dans la mesure où les autorités proposent d’augmenter dans le même temps la consommation calorique moyenne par habitant. Quant au Programme National de Prévention et de Gestion des Désastres (1993, revu en 1998), il stipule que d’ici 2002 : « aucune vie humaine ne doit être perdue par manque d’assistance« No human life shall perish for want of assistance in time of disaster ». – DPPC, Five-Year National Plan, 1998-2002, p. 26. ».

Ces engagements renvoient tout d’abord à une certaine idéologie « Grand Ethiopienne » : faire de l’Ethiopie une puissance souveraine, prospère et digne qui puisse revendiquer sans rougir son statut d’héritière de la prestigieuse civilisation axoumite – tout en préservant les intérêts du Tigré, cela va sans dire. La dépendance à l’égard de l’aide internationale mine l’indépendance du pays, la précarité nutritionnelle handicape sa modernisation économique et les famines renvoient au monde extérieur une image hideuse à mille lieux des splendeurs passées dont le pays se réclame. L’insécurité alimentaire doit donc disparaître. Bien entendu, ce dessein apparaît aussi comme un puissant argument de campagne à l’usage d’un pouvoir minoritaire disposé à récupérer les vieilles rengaines nationalistes pour masquer l’étroitesse de sa base sociale.

En effet, conscients du rôle politique joué par les crises alimentaires dans l’histoire du pays et de leur faible représentativité, les dirigeants actuels semblent chercher à renouer un « contrat social » entre la paysannerie et l’Etat autour des problèmes de la faim – autrement dit, justifier la soumission à l’ordre EPRDF par une politique de redistribution répondant aux préoccupations alimentaires de la population. D’où la promesse d’un avenir radieux où les famines auront disparu et d’une aide d’urgence en cas de « catastrophe naturelle ». Ce discours à portée générale résonne plus fortement à l’oreille des paysans défavorisés pour qui l’agriculture constitue une issue économique de moins en moins viable. Comme nous l’avons vu, ils sont nombreux dans les régions handicapées par une forte densité de population, l’érosion des terres et l’exposition aux aléas climatiques à connaître une insécurité alimentaire chronique. Ailleurs en Afrique, une telle situation aurait conduit à un exode rural massif. Mais en Ethiopie, le taux d’urbanisation se limite à 15%, la gestion publique des terres contribuant à fixer la paysannerie dans les campagnesLes fermiers qui abandonnent ou louent leurs champs, même temporairement, s’exposent au risque de voir leur exploitation réallouée sans grand espoir de pouvoir la récupérer un jour. Dans un pays où la « propriété » foncière reste une valeur cardinale (sur les hauts plateaux), la perspective de devenir un « sans terre » est suffisamment dissuasive pour limiter les migrations.. Les autorités sont saisies d’une peur panique à l’idée que des milliers de paysans déshérités vendent leur ferme et se ruent vers des villes incapables de les absorber. La propriété publique des sols associée à la menace d’une expropriation définitive pour les paysans qui abandonneraient leur ferme les dissuade d’émigrer vers les centres urbains. Et la promesse d’un « minimum alimentaire vital » en cas d’incapacité à couvrir leurs besoins les encourage à rester dans les campagnes. Le discours sur la sécurité alimentaire vient ici en complément de mesures sécuritaires destinées à tenir les populations rurales à l’écart des villesSoulignons qu’au Tigré la rhétorique gouvernementale possède des résonances beaucoup plus locales. Comme nous l’avons brièvement évoqué, les dynasties tigréennes qui ont contribué au redressement de l’Empire au milieu du XIXème siècle ont été évincées du pouvoir à la mort de Yohannes IV par les dynasties ahmaras. Or, la famine de 1888 a joué un rôle important dans cette transition. Dans une perception tigréenne de l’histoire, elle est l’une des armes utilisée par Ménélik II et ses successeurs pour les assujettir. C’est le sens du slogan diffusé pendant les années de lutte : « grâce aux classes dominantes ahmaras, le Tigré n’est jamais resté longtemps à l’abri des famines ». Le gouvernement rajoute aujourd’hui : grâce au TPLF il le sera, nous ne nous laisserons plus anéantir par la faim. Le discours prend ici une tournure beaucoup plus « ethno-nationaliste » à destination de la base sociale du régime. Enfin, la rhétorique gouvernementale correspond également aux attentes des bailleurs de fonds qui acceptent de subvenir aux besoins d’assistance de l’Ethiopie à condition que celle-ci manifeste son engagement à résoudre les problèmes alimentaires structurels auxquels l’aide d’urgence n’apporte que des solutions temporaires et coûteuses.

Edification de la « Grande Ethiopie », légitimation des élites au pouvoir, prévention de l’exode rural et séduction de la communauté internationale, semblent donc les maîtres mots des ambitions affichées par le régime. Comment compte-il les réaliser ? La stratégie envisagée repose sur trois piliers : a) encourager la croissance économique et plus particulièrement celle du secteur agricole porté par les petits exploitants ; b) compléter l’effet « mécanique » de la croissance par des mesures ciblées en direction des groupes les plus défavorisées afin d’améliorer leur accès à la nourriture ; c) renforcer le dispositif de lutte contre les « catastrophes naturelles ». Sur le papier, il s’agit d’un programme exemplaire au sens où disponibilité et répartition des denrées alimentaires sont appréhendés conjointement. Néanmoins, ce n’est pas un plan d’action détaillé et sa traduction en mesures concrètes reste extrêmement vague. En pratique, seuls le premier et le troisième volet ont fait l’objet de mesures d’application concrètes. S’agissant du second – l’adoption de projets ciblés en direction des familles défavorisées –, les autorités reconnaissent qu’elles n’en sont qu’au stade de « l’identification des différents projets au niveau des districtsFDRE. - Ethiopia Interim Poverty Reduction Strategy Paper 2000/01 – 2002/3, Addis Ababa, September 2000, p. 17. ». C’est donc sur la croissance de l’économie et sur la réponse aux urgences que le pouvoir a jusqu’ici porté ses efforts – avec des résultats pour le moins mitigés.

Les politiques de croissance et leur laissés pour compte

Pour soutenir la croissance, le nouveau régime a introduit une série de mesures dans la continuité des réformes libérales initiées par le régime de Mengistu dès 1988. La suspension du soutien soviétique et la sévérité des problèmes économiques rencontrés avaient amené le Derg à réviser sa politique collectiviste et à entamer la libéralisation du secteur agricole. Bien que se réclamant à sa création du modèle socialiste albanais, le TPLF poursuivit ces réformes.

En 1992, la monnaie nationale fut fortement dévaluée et deux ans plus tard la liberté des changes rétablie. Dans la foulée, l’EPRDF entama la libéralisation du commerce international avant d’introduire un troisième train de réformes au milieu des années 1990 en partenariat avec le FMI et la Banque mondiale. En termes macro-économiques, les résultats ne se firent pas attendre. L’inflation fut ramenée à 3.8% et le PIB connut une croissance annuelle de 6% sur la période 1992-2000Quels que soient les progrès réalisés, l’économie retrouve les performances qui étaient les siennes avant la famine de 1984/85.. Quant à la production de céréales et légumineuses, elle connaît depuis 1995 un redressement significatif (cf. graphique 1, supra). Les récoltes de la principale saison agricole – celle du meher – sont passées de 7.9 millions de tonnes en 1994/95 à près de 12 millions en 1996/97 et 1998/99Cette croissance, au demeurant fragile, a suscité l’enthousiasme du gouvernement dont le vice Premier ministre annonçait en mars 1998 : « la faim en Ethiopie [a] été éliminée » - optimisme largement partagé à l’époque par le PAM (“Kassu Illala Paints Optimistic Development Plan for Ethiopia (Says Hunger in Ethiopia Has Been Eliminated”. – in Addis Tribune, 27 march 1998).. Mais la responsabilité gouvernementale dans cette embellie semble limitée. Outre les mesures générales de libéralisation, les autorités se sont contentées de lancer un programme d’accès aux intrants (semences améliorées, engrais, pesticides…) censé démultiplier le rendement des terresLe « paquet » proposé aux agriculteurs comprend la fourniture de semences améliorées, de pesticides et d’engrais chimiques, l’enseignement de nouvelles techniques agricoles, et un accès privilégié au crédit pour financer ces intrants. Compte-tenu de la rigueur des conditions de recouvrement des emprunts et de l’incertitude des récoltes, seuls les paysans les plus aisés prennent le risque de participer à ce programme baptisé PADETES.. D’une efficacité douteuse, il profite de façon quasi-exclusive aux paysans favorisés habitant les zones traditionnellement excédentairesPour une analyse critique de l’efficacité de ce programme, cf. DERCON (Stefan). – “Growth and Poverty in Ethiopia in the 1990’s: an Economic Perspective”. – Centre for the Study of African Economies, Oxford University. – October 2000.. Enfin l’EPRDF n’excelle pas plus que ces prédécesseurs en matière de développement pastoral. Depuis plusieurs années, l’économie nomade des zones sahéliennes connaît une crise structurelle (empiètement des périmètres agricoles sur les zones de pâturage, entraves aux migrations pastorales, raréfaction du fourrage, disparition des activités caravanières, etc.). Inspirés par une anthropologie développementaliste, les politiques déployées pour enrayer le délitement du mode de production pastoral se sont avérées des échecs patents. Conçus autour d’une approche techniciste de conservation des sols faisant l’impasse sur la complexité du rapport au territoire dans les cultures nomades, ils ont rencontré l’hostilité vivace des populations auxquelles ils s’adressaientCf. Cf. HOGG (Richard) ed. – Pastoralists, ethnicity and the state in Ethiopia. – London: Haan Publishing, 1998..

En bref, si les réformes macroéconomiques ont permis de retrouver une situation que la Banque mondiale qualifie de « saine », cette croissance repose sur des résultats fragiles dans le secteur agricole et quasiment nuls en matière pastorale. Quel en a été l’impact sur la sécurité alimentaire ? L’autosuffisance alimentaire nationale a-t-elle été atteinte comme le claironnait de concert le gouvernement et le Programme alimentaire mondial en 1998/99 ? La réponse à cette question dépend de la base de calcul des besoins. Si l’on prend pour référence la consommation alimentaire moyenne des années 1960, à savoir 135 kg de céréales et légumineuses par an et par personne, force est de constater que la situation s’est nettement améliorée (cf. graphique 3), quelle que soit sa fragilité.

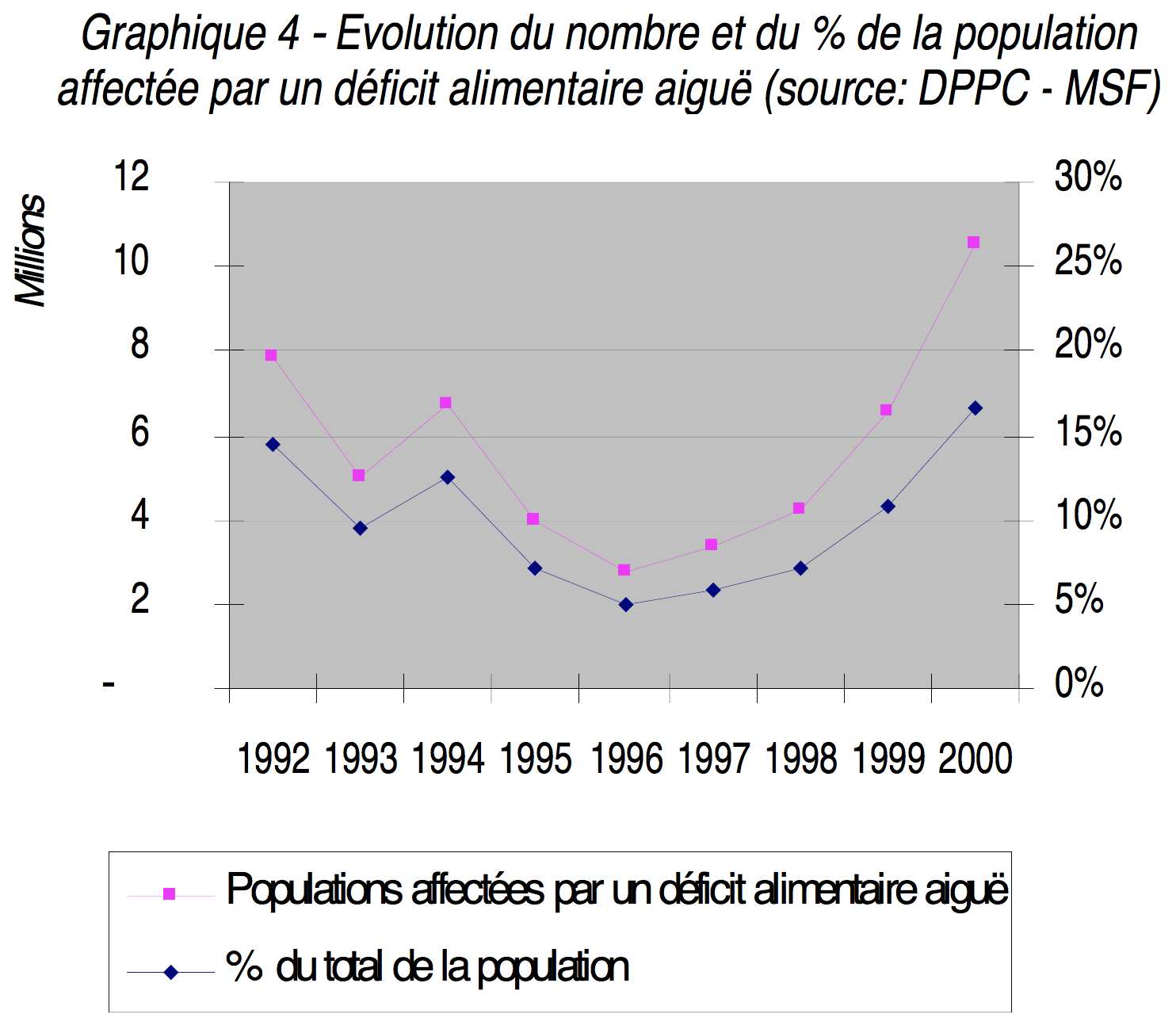

Ceci étant, elle renvoie à une disponibilité en calories (1.500 Kcal/pers./jour) bien en deçà des objectifs affichés par les autorités. En revanche, si l’on prend ces derniers pour base de calculs, à savoir une consommation de l’ordre de 160 kg/an susceptible de rapprocher l’Ethiopie des standards nutritionnels internationaux, nous sommes toujours loin de l’autosuffisance alimentaire, et l’Ethiopie l’a toujours été. Qu’en est-il à l’échelle des familles ? A en juger par le nombre de personnes affectées par un déficit alimentaire aiguë, la situation n’est pas brillante (cf. graphique 4). Selon de DPPC, 4.8 millions d’Ethiopiens en moyenne annuelle ont dû bénéficier d’une aide alimentaire d’urgence entre 1992 et 1998. Comme l’illustre le graphique ci-dessous, les performances enregistrées par la croissance de l’économie et de l’agriculture ne se sont pas traduites par un mouvement uniforme de réduction des crises. Après une baisse sensible entre 1992 et 1996D’après une enquête réalisée auprès de 352 familles, la proportion de foyers déficitaires est passée de 61% à 46% entre 1989 et 1994/95. Cependant, seul la moitié de l’échantillon a bénéficié d’une embellie. A l’instar du programme d’extension qui fut lancé après 1995, les mesures de libéralisation adoptées depuis 1988 n’ont bénéficié qu’à une partie seulement des pauvres – à savoir, les « moins pauvres ». Cf. DERCON (Stefan). – “The Impact of Reforms on Households in Rural Ethiopia 1989-1995”. – CSAE, Oxford University., le nombre des foyers en situation de détresse nutritionnelle n’a cessé d’augmenter.

Par conséquent, s’il est indéniable que la situation alimentaire de l’Ethiopie s’est sensiblement améliorée depuis 1991, il est crucial de souligner que l’embellie est loin de profiter à l’ensemble de la population. La croissance laisse sur le bord du chemin un certain nombre de groupes sociaux : c’est le cas des populations nomades confrontées à une remise en cause structurelle de l’économie pastorale à laquelle les rares projets de développement n’apportent que des réponses déstabilisatrices ; mais c’est aussi celui d’une partie des agriculteurs des hauts plateaux trop pauvres pour bénéficier des opportunités introduites par les mesures de libéralisation ou les programmes d’extension. Sans surprise, ils forment la majorité des bénéficiaires inscrits sur les listes de distribution du DPPC en tant que « victimes de catastrophes naturelles ».

Les politiques de réponse aux crises

La réponse aux urgences alimentaires constitue le dernier volet de la stratégie gouvernementale. Elle est confiée à un organisme spécial : la « Commission pour la Prévention et de Préparation aux Désastres » (DPPC). Héritière de la Commission de Réhabilitation et de Secours (RRC) instituée par le Derg après la famine de 1974En 1974, suite à la grande famine ayant précipité la chute d’Hailé Sélassié, le Derg avait décidé la création d’une structure spécialement dédiée à la prévention des crises mais qui manifesta rapidement sa vocation véritable : contrôler les opérations d’assistance humanitaire afin de les mettre au service du régime. , la DPPC a pour mandat la « prévention, la préparation et la réponse aux désastres naturels ». Dans la rhétorique gouvernementale, la permanence de crises alimentaires aiguës ne saurait qu’être la conséquence d’aléas climatiques – non de l’incapacité des politiques publiques à résoudre les problèmes alimentaires. Or en pratique, le DPPC représente bien plus qu’un dispositif d’exception dont la compétence serait limitée aux « catastrophes naturelles ». Il constitue une pièce maîtresse du système régulateur de la pénurie alimentaire chronique. C’est à lui qu’échoie la responsabilité d’assurer un minimum vital aux populations identifiées par le pouvoir comme victimes d’un déficit d’alimentation menaçant leur survie – que celui-ci soit le fruit de caprices météorologiques ou non. A ce titre, il reste l’interlocuteur incontournable de toute organisation humanitaire désireuse d’opérer en Ethiopie.

Statutairement, cette structure s’insère au cœur de l’appareil d’Etat. Elle est dirigée par un comité interministériel présidé par le chef du gouvernement et réunissant les ministres de l’agriculture, des affaires régionales, de la santé, de la défense, de l’économie et des travaux publics. Dotée d’un secrétariat permanent, elle dispose de sa propre bureaucratie centrale ainsi que de représentants spéciaux au niveau régional (DPPB/Bureau) et zonal (DPPD/Department). Plus en aval, les structures administratives régulières assurent sa représentation jusqu’à l’échelle de 10 familles (où la DPPC est représentée par les « agents de développement – DA »). La première fonction du DPPC est de « surveiller régulièrement l’état de la sécurité alimentaire du pays » au travers du Système National d’Alerte Précoce (NEWS). Tous les mois, des rapports standardisés relatifs à l’état des pluies, des récoltes, du fourrage, des troupeaux, des points d’eau, du marché, etc. ainsi qu’au nombre de personnes nécessitant une assistance d’urgence, remontent la pyramide administrative jusqu’au niveau zonal où ils sont compilés et directement transmis au bureau fédéral. Sur la base des ces évaluations complétées le cas échéant par des étude ultérieures, le DPPC fédéral décide ou non de déclencher des projets d’assistance pour un nombre de bénéficiaires révisé par ses soins.

L’efficacité et la transparence du système d’alerte précoce sont loin d’être garanties. Dans les provinces périphériques mollement administrées, les agents de développement se contentent d’envoyer le même rapport d’une échéance à l’autre, éventuellement amendé de modifications cosmétiques. Ailleurs, ils sont confrontés aux pressions contradictoires de leur hiérarchie et des populations qu’ils encadrent : les autorités intermédiaire manifestent une propension à la censure les poussant à minimiser l’ampleur des déficits observés par les agents de développement de peur d’être sanctionnés pour leur échec à accroître la production – héritage culturel de la politique des quotas pratiquée par le Derg ; au plus bas de la chaîne, les populations exercent à l’inverse de fortes pressions pour être considérées comme « vulnérables » et être inscrites sur les listes de bénéficiaires. En conséquence, les informations transmises au niveau zonal reflètent autant l’état réel de la sécurité alimentaire que celui des rapports de force entre les différents niveaux administratifs et la paysannerie. Conscientes de cette réalité, les autorités fédérales examinent avec suspicion les informations qui leurs sont soumises. Si les chiffres en provenance de régions « politiquement fiables » – à savoir le Tigré – sont généralement entérinés en l’état, les autres se voient systématiquement appliquer un facteur de déflation d’autant plus important que la loyauté des autorités locales est jugée douteuse. Ces révisions sont sources de discordes entre le pouvoir fédéral et les Etats fédérés. Elles donnent lieu à de multiples tractations autour du nombre de bénéficiaires et du montant finalement alloué par districts. A ces biais politiques s’ajoutent les dysfonctionnements de l’appareil administratif. Compte-tenu de la faiblesse des moyens matériels et humains engagés, les informations remontent lentement la pyramide institutionnelle contraignant le DPPC à opérer des « estimations d’estimations » afin de respecter ses échéances de diffusion. Ainsi, les chiffres produits par le système d’alerte précoce sont certes en rapport avec la situation alimentaire, mais distordus par une série de facteurs politiques et bureaucratiques qui en réduisent considérablement la fiabilité. Aussi, lorsque la situation est jugée particulièrement préoccupante, le DPPC organise-t-il des missions d’évaluation conjointes avec les différents acteurs du système de l’aide afin d’affiner ses données ou simplement de convaincre les bailleurs de fonds et les ONGs de la crédibilité de ses informations.

Une fois l’urgence détectée et déclarée, le DPPC doit réunir les moyens nécessaires à la mise en œuvre des secours – principalement trouver la nourriture. Or, le gouvernement alloue une faible part de son budget aux projets d’assistance. La quasi-totalité d’entre eux sont financés par l’aide internationale, les autorités ne se résignant à effectuer des achats locaux dans les régions excédentaires qu’en cas d’extrême pénurie et pour inciter la communauté internationale à soutenir son effort. Ainsi, chaque année le DPPC fait part aux bailleurs de fonds et aux agences humanitaires du volume d’assistance requis pour lutter contre les crises alimentaires qui d’après le système d’alerte précoce se profilent à l’horizon. D’ordinaire, les bailleurs se montrent généreux. S’agissant de quantités effectivement livrées, les appels du gouvernement ont été couverts à hauteur des 4/5 en moyenne au cours des cinq dernières années. Les opérations de distribution restent ensuite sous le contrôle étroit du gouvernement. L’identification finale des récipiendaires est laissée à l’appréciation des autorités locales (généralement, des « associations de paysans » ou kébélés) qui ajustent leurs listes de bénéficiaires en fonction des volumes d’assistance finalement livrés. Quant aux distributions proprement dites, elles sont gérées par des comités comprenant des membres de l’administration locale et des représentants des bénéficiairesLes manuels gouvernementaux stipulent que « aucune distribution gratuite n’est autorisée en faveur des membres valides des communautés affectées ». 80% des denrées doivent être délivrées en échange de travaux d’intérêt général (terrassement, reboisement, entretien des routes, etc.) Théoriquement, chaque autorité régionale et infra-régionale est censée disposer d’un stocks de projets prêts à l’emploi pouvant être lancés en cas de distribution alimentaire. A l’exception du Tigré, c’est rarement le cas. Un tiers seulement de l’aide d’urgence semble distribuée « contre travail ».. Les bailleurs, les ONGs et les agences des Nations unies éventuellement impliquées doivent reprendre à leur compte les chiffres avancés par les autorités, se conformer aux listes de bénéficiaires dressées localement et n’intervenir à aucun moment dans les distributions si ce n’est pour « monitorer » les opérations. Comme le précise la législation éthiopienne : « Il va sans dire que les ONG doivent adhérer à la politique du gouvernement et qu’elles ne sauraient interférer ou outrepasser les opérations qu’il organiseGuidelines for NGOs Operation in Ethiopia. – RRC, July 1995, p. 1. ». En pratique, la plupart des organisations impliquées dans les programmes de distribution alimentaire travaillent en amont dans le cadre de projets de soutien institutionnel au système d’alerte et de ciblage des bénéficiaires. D’autres se contentent d’observer (et d’empocher au passage d’importants financements institutionnels). Seules dérogations significatives : certaines ONGs locales affiliées au parti au pouvoir (à l’instar de REST au Tigré ou de ORDA en région Ahmara) peuvent recevoir et distribuer la nourriture du DPPC à condition de se conformer aux protocoles nationaux. De même, le CICR, grâce à son statut, s’est vu octroyer la possibilité d’organiser des opérations alimentaires en dehors du système gouvernemental mais en partenariat avec la Croix Rouge éthiopienne.

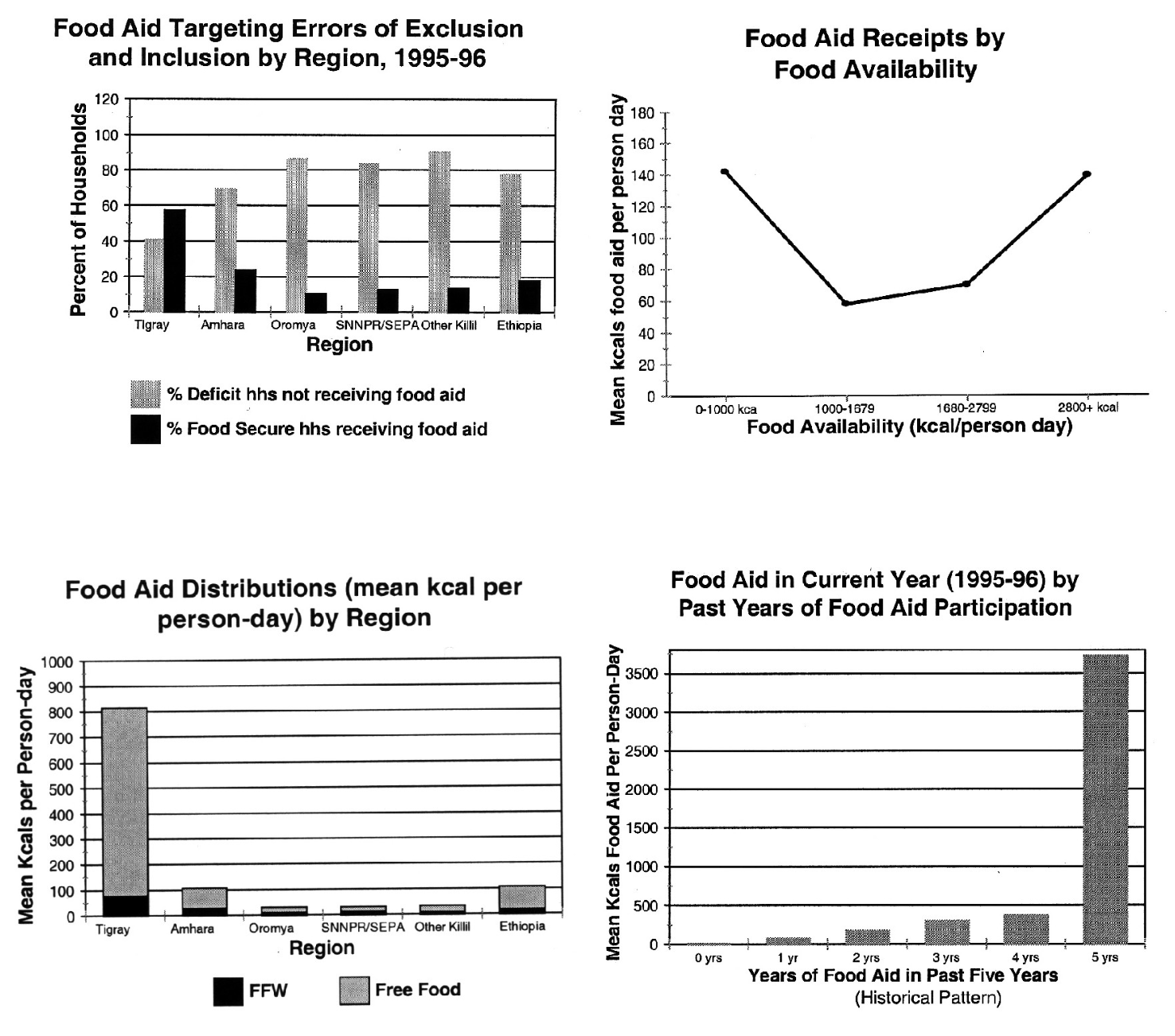

A en croire USAID et les ONGs ayant pris la parole à l’occasion de la « famine » de l’année écoulée, le système national de distribution alimentaire constitue un dispositif « efficace et transparent ». Ce n’est pourtant pas l’avis d’autres responsables de la coopération américaine ni de certains fonctionnaires du ministère de l’économie… éthiopien. En 1998, ce dernier avaient conduit en partenariat avec USAID et l’Université de Michigan une vaste enquête statistique portant sur un échantillon représentatif national de plus de 4.000 ménages afin de dresser le profil des groupes ayant reçu une aide alimentaire en 1995/96CLAY (Daniel C.), MOLLA (Daniel), HABTEWOLD (Debebe). – Food Aid Targetting in Ethiopia: A Study of Household Food Insecurity and Food Aid Distribution. – Grain Market Research Project, Ministry of Economic Development and Cooperation, Addis Ababa, March 1998. Pour une analyse complémentaire de la même base de données, cf. JAYNE (T.S.), STRAUSS (John), YAMANO (Takashi), MOLLA (Daniel). – Targeting of Food Aid in Ethiopia : Chronic Need or Inertia ?. – MSU International Development Paper, n°23, 2000. . Diffusés sur Internet avant d’avoir été avalisés par les autorités éthiopiennes, les résultats de ce formidable travail avaient amené le gouvernement à prendre des mesures radicales : la fermeture du programme de recherche et l’expulsion des consultants qui y avaient participé. En effet, l’étude avait malencontreusement mis en évidence l’absence de corrélation entre « besoins » et « allocation » ainsi que le très net favoritisme dont bénéficiait le Tigré. Elle montrait que les ménages déficitaires en nourriture avaient reçu moins de secours alimentaires (110.000 tonnes) que les ménages excédentaires (130.000 tonnes). Au Tigré, 40% seulement des foyers déficitaires avaient bénéficié d’une assistance contre près de 60% parmi les ménages les plus riches (cf. figure) !

De fait, l’inscription sur les listes de distribution ne semblait répondre à aucun critère de disponibilité alimentaire ni de précarité économique. Les familles disposant de moins de 1.000 Kcal/pers./j. avaient reçu autant que celles ayant plus de 2.800 Kcal/pers./j. – les moins aidées étant celles situées dans la fourchette pourtant critique de 1.000-1.679 Kcal/pers./j. Par ailleurs, l’aide moyenne par habitant allouée au Tigré était 8 fois supérieure à la moyenne nationale en valeur énergétique et 20 fois supérieure à celle de la Somalie en valeur marchande. Pourtant, la région 1 (Tigré) n’était pas plus pauvre que la région 5, au contraireLe revenu moyen par habitant y était de 546.7 ETB par mois contre 307.3 ETB pour les Somalis. De même, la proportion de ménage à très bas revenus (quartile national le plus bas) était de 15% en région 1 contre 34% en région 5.. Enfin, à la recherche désespérée d’une variable permettant de décrire les modalités effectives d’allocation, les chercheurs avaient finalement observé que « les ménages ont plus de probabilité de recevoir une aide alimentaire dans l’année en cours s’ils en ont reçu les années précédentes. » Ils poursuivaient : « la corrélation est forte et significative : les distributions d’aide alimentaire s’accroissent d’autant plus fortement que le nombre d’années de distributions antérieures granditEn outre, l’étude apportait un sérieux démenti aux pseudo-théories sur la vulnérabilité intrinsèque des foyers mono-parentaux féminins et des personnes âgées. Si ces derniers avaient été correctement « ciblés » (au sens où les femmes seules et les plus de 60 ans bénéficièrent d’une aide quatre fois supérieure en calories à celle des familles traditionnelles et des foyers plus jeunes), ils n’avaient pas pour autant été confrontés à une situation particulièrement critique. Les personnes âgées étaient plus épargnées par l’insécurité alimentaire alors qu’on enregistrait aucune différence significative entre la disponibilité en nourriture des foyers dirigés par des femmes et celle des foyers dirigés par des hommes. ».

Cette dernière découverte permettait de mettre en lumière l’un des dysfonctionnements les plus patents du système national de réponse aux crises : son « manque de flexibilité » ou son « inertie » pour reprendre les termes des précédents rapports. Dans les régions où les opérations d’assistance sont bien implantées après plusieurs années d’investissement dans des procédures institutionnalisées de surveillance et de ciblage financées le plus souvent par des ONGs, l’infrastructure ainsi créée se nourrit d’elle même et devient aveugle aux évolutions réelles de la sécurité alimentaire. Comme le souligne les chercheurs, « tous ces investissement créent un besoin irrésistible de maintenir les flux d’aide alimentaire dans les régions où elle est toujours allée (…). En raison de l’élan et de la dynamique colossales accumulées au sein du système de distribution, altérer son cours pour répondre aux besoins des ménages déficitaires dans des zones qui ne bénéficieraient pas du même niveau d’infrastructure et d’institutionnalisation constitue un défi formidable – défi qui n’a pas été relevé en 1995/96CLAY (Daniel C.)…– “Food Aid Targeting in Ethiopia….”. – Food Policy #24 (1999), p. 406.. » Situation paradoxale où à force de vouloir rationaliser les opérations d’assistance par le biais de procédures technocratiques de plus en plus complexes, l’aide humanitaire s’enferme dans un système bureaucratique dévorant l’essentiel de ses moyens et oubliant les populations auxquelles elle s’adresse.

Mais le cercle ne serait pas bouclé sans la capacité des « bénéficiaires » à développer un « savoir-faire » leur permettant de jouer de ces logiques institutionnelles comme des autres ressources à l’origine de leur alimentation. A force d’être exposés aux organismes d’aide et à leurs partenaires nationaux, nombre de paysans ont compris que les institutions de secours dépendaient autant de la précarité alimentaire des campagnes pour justifier la reconduction de leurs financements qu’eux mêmes dépendaient des secours pour garantir leur survie. Accoutumés aux logiques de fonctionnement du « business de l’aide », ils ont appris à répondre aux attentes des acteurs humanitaires, à reproduire le discours et le comportement qu’ils recherchent – ils ont acquis la maîtrise des clefs gouvernant l’inscription sur les listes de bénéficiaires. Tel ce paysan du Wollo qui préfère labourer son champ mais ne rien semer afin de faire valoir aux autorités du Kebele l’échec total de sa récolte et par conséquent son éligibilité au titre d’une aide alimentaire qui lui rapportera deux à trois quintaux de plus qu’une moisson hasardeuse – ou cet autre qui pour les mêmes raisons se sépare de ses bœufs –, les bénéficiaires n’ont pas développé un quelconque « syndrome de dépendance » qui ferait d’eux des acteurs passifs attendant la bouche ouverte un providentiel don du ciel, mais un véritable capital culturel leur permettant d’ajouter une corde supplémentaire à l’arc dont ils usent pour se procurer leur nourriture. A ce titre, il n’est pas étonnant que ces stratégies s’épanouissent principalement dans des régions comme le Wollo où la production de subsistance occupe une place secondaire et souvent marginale dans l’alimentation des ménages les moins favorisés et où l’économie agricole devient d’année en année une issue de moins en moins viable.

Plus généralement, l’inscription sur les listes de distribution de familles excédentaires renvoie également aux biais qui faussent les mécanismes locaux de « ciblage ». Comme nous l’avons mentionné, la sélection finale des bénéficiaires relève des structures gouvernementales de proximité (« associations de paysans ») élues par la population et exerçant parallèlement à leurs fonctions de secours de multiples tâches d’encadrement administratif. Soumises aux pressions contradictoires de leur base électorale et de leur hiérarchie, les autorités locales sont tentées d’utiliser l’éventail de leurs attributions au mieux de leurs intérêts – i.e. pour satisfaire leurs supérieurs tout en garantissant leur réélection et en préservant leur statut. A cet égard, la maîtrise de l’aide alimentaire n’est pas le moindre de leurs atouts. Négociable contre un soutien électoral, elle constitue de surcroît un moyen de pression envers les familles récalcitrantes qui tenteraient d’échapper à la taxation ou à la conscription – ou à l’inverse, un encouragement pour ceux qui se montreraient plus coopératifs. De fait, la marge de manœuvre des autorités locales dans le choix des bénéficiaires associée à leur participation aux structures de domination incline à l’utilisation des secours dans une logique clientéliste et de contrôle social. Aussi, le choix des récipiendaires est-il autant déterminé par leur précarité alimentaire que par leur appartenance aux différents réseaux de clientèle et leur degré de soumission aux diverses réquisitions gouvernementales. Soulignons enfin que l’inclusion de familles excédentaires sur les listes de bénéficiaires est socialement acceptée dans la majeure partie des cas. En situation d’extrême pénurie, les paysans les plus affectés comptent autant sur la solidarité des voisins aisés pour leur venir en aide que sur les dispositifs étatiques de protection sociale. Il leur est donc préférable de ne pas heurter les familles les plus riches en contestant leur droit à l’assistance, quitte à venir les solliciter ensuite au titre des mécanismes d’entraide traditionnelle.

Quoiqu’il en soit, dérives bureaucratiques, savoir-faire des bénéficiaires et dynamiques socio-politiques locales n’expliquent qu’une partie des « erreurs » d’allocation constatées. Elles ne sauraient rendre compte de l’intégralité des disparités régionales et du favoritisme dont bénéficie le Tigré. Pour les auteurs du rapport, « de même qu’il peut exister des pressions à l’échelle communautaire pour diriger les flux d’assistance vers les foyers qui n’en n’ont pas besoin, les disparités régionales peuvent aussi résulter d’influences politiques et d’autres pressions sur le système de distribution de l’aide alimentaireCLAY (Daniel C.)…– ibid idem. . » En effet, si l’identification finale des bénéficiaires est du ressort des autorités locales, les volumes d’assistance sur lesquels s’exerce cet arbitrage dépendent de décisions prises à Addis-Abeba. Comme nous l’avons vu, c’est le DPPC fédéral qui arrête le nombre définitif de victimes par district et les quantités de nourriture qu’elles requièrent. Or ces arbitrages équivoques sont sources de nombreuses tensions entre les Etats régionaux et le pouvoir central, tensions résolues au terme de multiples tractations mobilisant tous les registres de l’ordre néo-féodal sur lequel s’appuie l’EPRDF. Ainsi, les décisions d’allocations reflètent autant l’état réel ou supposé de la sécurité alimentaire à travers le pays que les rapports de force entre les différentes composantes de la coalition au pouvoir. En ce sens, il n’est pas étonnant que le Tigré, d’où sont issues les élites dirigeantes, soit systématiquement privilégié au regard du reste de l’Ethiopie et plus encore au regard des régions périphériques qui comme la Somalie disposent d’une influence politique marginale.

En résumé, le dispositif éthiopien de distribution en secours est tout sauf « efficace et transparent ». Les groupes qui reçoivent le plus d’aide alimentaire ne sont pas ceux dont les besoins objectifs sont les plus criants. Il s’agit des populations qui habitent des régions particulièrement bien loties en infrastructures de distribution (du fait de l’investissement massif des autorités et des ONGs dans des systèmes d’alerte et de ciblage), qui ont développé un savoir faire spécifique en matière d’ « économie humanitaire », qui ont su se concilier les grâces des autorités locales (en intégrant leurs réseaux de clientèle ou en se pliant aux réquisitions étatiques), et qui disposent de puissants représentants à Addis-Abeba capables de peser sur les décisions du DPPC fédéral. Soulignons que si ce dispositif est en contradiction avec les principes élémentaires d’impartialité censés régir les opérations humanitaires, il est parfaitement en phase avec l’architecture politique du régime. Les modalités d’allocation renforcent le pouvoir des autorités locales sur les populations qu’elles encadrent et entretiennent la légitimité du système en faisant bénéficier de ses subsides le plus grand nombre (et non ceux qui en ont le plus besoin). Les groupes qui soutiennent le régime en sont les principaux bénéficiaires puisqu’ils sont en mesure de faire pencher en leur faveur les arbitrages nationaux. Enfin, conformément aux attentes du gouvernement, le système ouvre une alternative économique aux populations confrontés à la remise en cause structurelle de leur économie rurale, leur permettant ainsi de survivre dans les campagnes sans avoir à migrer vers les villes – limitant du même coup les risques d’instabilité sociale.

***

En conclusion, il apparaît que la précarité alimentaire constitue une contrainte politique structurelle en Ethiopie. Obstacle à la modernisation économique du pays et à l’accomplissement de sa volonté de puissance, elle représente une menace permanente pour les élites dirigeantes qui cherchent à faire de sa régulation un outil de légitimation et de contrôle social. Elément central des transactions entre le pouvoir fédéral et les composantes de l’ancien empire, les enjeux alimentaires participent également au plus bas niveau de l’ordre politique, à l’encadrement et à la mobilisation de la population. Compte-tenu de la faible efficacité des programmes de long terme, c’est l’aide alimentaire d’urgence qui est principalement mobilisée à cette fin. Sa mise en œuvre s’insère dans les processus réguliers d’administration du corps social et utilise les relais de l’imposante bureaucratie policière éthiopienne. L’espace humanitaire réservé aux organisations qui veulent participer à ces opérations est pour le moins limité.

Dès lors, comment interpréter les événements de l’année écoulée ? L’Ethiopie a-t-elle été confrontée à une catastrophe d’ampleur exceptionnelle ayant dépassé ses capacités de réaction ? Le manque de réactivité des bailleurs de fonds a-t-il fait obstacle aux efforts développés par le gouvernement pour répondre à la crise en région somalie ? Ou celui-ci a-t-il délibérément sacrifier une partie de la population pour déclencher une vaste mobilisation internationale et disposer de ressources humanitaires colossales afin d’alimenter sa machine politique ? Finalement, les efforts combinés des médias, du gouvernement, des agences d’aide et des pays donateurs ont-ils permis d’éviter le pire ?

Période

Newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter afin de rester informé des publications du CRASH.

Un auteur vous intéresse en particulier ? Inscrivez-vous à nos alertes emails.