Jean-Hervé Bradol & Marc Le Pape

Médecin, diplômé de Médecine tropicale, de Médecine d'urgence et d'épidémiologie médicale. Il est parti pour la première fois en mission avec Médecins sans Frontières en 1989, entreprenant des missions longues en Ouganda, Somalie et Thaïlande. En 1994, il est entré au siège parisien comme responsable de programmes. Entre 1996 et 2000, il a été directeur de la communication, puis directeur des opérations. De mai 2000 à juin 2008, il a été président de la section française de Médecins sans Frontières. De 2000 à 2008, il a été membre du conseil d'administration de MSF USA et de MSF International. Il est l'auteur de plusieurs publications, dont "Innovations médicales en situations humanitaires" (L'Harmattan, 2009) et "Génocide et crimes de masse. L'expérience rwandaise de MSF 1982-1997" (CNRS Editions, 2016).

Marc Le Pape a été chercheur au CNRS et à l'EHESS. Il est actuellement membre du comité scientifique du CRASH et chercheur associé à l’IMAF. Il a effectué des recherches en Algérie, en Côte d'Ivoire et en Afrique centrale. Ses travaux récents portent sur les conflits dans la région des Grands Lacs africains. Il a co-dirigé plusieurs ouvrages : Côte d'Ivoire, l'année terrible 1999-2000 (2003), Crises extrêmes (2006) et dans le cadre de MSF : Une guerre contre les civils. Réflexions sur les pratiques humanitaires au Congo-Brazzaville, 1998-2000 (2001) et Génocide et crimes de masse. L'expérience rwandaise de MSF 1982-1997 (2016).

Chapitre III Le nouveau Rwanda

Le 24 avril 1994, tous les membres du personnel international de Médecins Sans Frontières présents au Rwanda au moment de l’assassinat du président Habyarimana, le 6 avril 1994, avaient quitté le pays. Avant de se résoudre à fuir, certaines équipes avaient tenté d’apporter des soins aux blessés. La dernière à partir, celle de Butare, prit la route du Burundi à la suite du massacre de ses patients et d’une partie du personnel rwandais. Les camps de réfugiés burundais, les camps de déplacés rwandais du nord du pays et les infrastructures des organismes humanitaires (centres de soins, bureaux, logements, entrepôts, garages) où, avant la reprise des hostilités, se développait l’essentiel de l’opération d’aide internationale, avaient été balayés par la guerre, les massacres et les pillages.

Au cours du mois qui suivit le déclenchement du génocide, MSF envoya trois nouvelles équipes au Rwanda. La première, venue par la route de Bujumbura (Burundi), arriva à Kigali le 13 avril. Elle s’installa dans l’hôpital de campagne du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), situé dans la partie de la capitale contrôlée par les forces du gouvernement intérimaire instauré après l’assassinat du président de la République, de la Première ministre et de trois autres ministres Voir chapitre I.. Deux équipes supplémentaires venues d’Ouganda démarrèrent des activités dans les territoires contrôlés par le Front patriotique rwandais (FPR) et sa branche militaire, l’Armée patriotique rwandaise (APR). L’une, arrivée fin avril dans le nord-est du pays, démarra un soutien à l’hôpital de Byumba et aux rescapés du génocide réfugiés dans la ville. L’autre s’établit en mai dans l’hôpital du Roi-Fayçal situé dans les quartiers de la capitale tenus par l’APR. Depuis le début de la guerre civile en 1990, c’était la première fois que le FPR acceptait la présence d’équipes humanitaires internationales. Celles-ci devinrent alors les témoins au quotidien des agissements de la rébellion, et purent transmettre leurs observations aux sièges sous la forme de rapports de situation ; elles furent compilées dans des documents de synthèse MSF, coordinateur de MSF-Belgique au Rwanda, relevé des incidents avec le FPR, Byumba, 9 juillet 1994.. Dans la préfecture de Byumba, des paysans hutus étaient regroupés de force dans des camps où tout manquait. Des personnes déplacées, des patients, des membres du personnel soignant rwandais et du personnel international livraient des récits de massacres, de disparitions, de meurtres de civils, d’enlèvements de malades hospitalisés et de membres du personnel médical. MSF avait dénoncé par voie de presse la mortalité causée par le déplacement forcé de dizaines de milliers de personnes de la préfecture de Gitarama vers la partie rurale composant le sud de la préfecture de Kigali, le Bugesera MSF, Rwanda : déplacement massif de personnes vers le Bugesera, Bruxelles, 1er juillet 1994.. À plusieurs reprises, les soldats de l’APR avaient menacé de mort les personnels rwandais comme étrangers du CICR et de MSF qui tentaient d’intervenir pour demander l’arrêt des violences ou les rapportaient lors de réunions de coordination avec la rébellion MSF, coordinateur de MSF-Belgique au Rwanda, relevé des incidents avec le FPR, Byumba, 9 juillet 1994..

Vainqueurs, vaincus et rescapés

Les villes de Kigali, Butare, Ruhengeri et Gisenyi furent conquises par l’APR respectivement les 4, 5, 14 et 17 juillet 1994. Depuis la fin du mois de juin, mandatée par le Conseil de sécurité des Nations unies pour une intervention humanitaire, l’armée française contrôlait en partie les préfectures de l’Ouest et du Sud-Ouest (Kibuye, Gikongoro et Cyangugu). Dans cette zone s’étaient réfugiés de nombreux déplacés de guerre, des militaires, des miliciens et des cadres administratifs du précédent régime qui fuyaient devant l’avancée des troupes du FPR. La formation d’un gouvernement d’union nationale fut annoncée le 19 juillet. Sa composition s’inspirait des accords d’Arusha (août 1993), mais excluait les partis et personnalités qui avaient soutenu le gouvernement intérimaire responsable de l’extermination des Tutsis. Le FPR se voyait ainsi attribuer les postes autrefois réservés au Mouvement révolutionnaire national pour le développement (MRND), le parti du président Habyarimana. Pasteur Bizimungu (FPR) devenait président de la République. Le Premier ministre, Faustin Twagiramungu, était issu du Mouvement démocratique républicain (MDR). Paul Kagame (FPR), vice-président et ministre de la Défense, était aux yeux de tous le véritable homme fort du pays. Le gouvernement comprenait aussi des personnalités réputées pour leur attachement à la pacification des moeurs politiques, à l’instauration d’un État de droit et à la construction d’un régime démocratique. Seth Sendashonga, ministre de l’Intérieur (FPR) et Alphonse-Marie Nkubito, ministre de la Justice (Association rwandaise pour la défense des droits de l’homme) étaient de ceux qui incarnaient cet espoir.

Il était de nouveau possible de circuler sur tout le territoire national. Mais si la guerre était terminée, le pays demeurait dangereux, en particulier à ses frontières. Les menaces étaient diverses : pistes minées, bandits, miliciens génocidaires infiltrés, soldats de la nouvelle armée rwandaise en train de « nettoyer » une colline ou un camp de déplacés. Dès le début du mois de juillet, de nouvelles missions exploratoires furent lancées par MSF pour décider de ses activités. Dans la capitale, les différentes sections nationales de MSF (Belgique, Espagne, France, Hollande et Suisse) partageaient un même site. Il s’agissait de mettre en commun une partie de la logistique pour être plus rapidement opérationnel, de renforcer la cohérence de la représentation de MSF lors des négociations avec les autorités pour l’ouverture de nouvelles activités, de produire et de diffuser des informations décrivant l’aide apportée et les problèmes rencontrés par l’ensemble des équipes présentes dans le pays.

La réouverture de bureaux à Kigali provoqua un afflux de visiteurs. D’anciens fournisseurs, par exemple des loueurs de véhicules, tentaient de récupérer leurs biens et de se faire payer. Des employés qui avaient survécu venaient collecter des arriérés de salaires, demander une aide sociale ou reprendre le travail. Ainsi des centaines d’employés nationaux et des dizaines d’entrepreneurs privés se présentaient dans les bureaux de MSF. Les archives avaient été détruites ou évacuées à l’étranger, ce qui rendait difficile le travail de détection des tentatives d’escroqueries parmi les nombreuses demandes légitimes. Le caractère ingrat de ce travail administratif était compensé par l’intérêt des récits entendus. Les membres de l’équipe de capitale se faisaient ainsi une idée plus précise des difficultés de la vie quotidienne et de la perception qu’avaient leurs interlocuteurs des comportements des représentants, grands ou petits, civils ou militaires, des nouvelles autorités. Parmi ce flot d’informations, il y avait quelques rares bonnes nouvelles. Deux employées tutsies, membres de l’équipe des camps de réfugiés burundais du Bugesera, avaient survécu. Un membre du personnel international collecta leur récit pour le faire suivre à l’infirmière française qui travaillait avec elles quelques mois plus tôt MSF, document sans titre, Kigali, 1994.. Cela provoqua une émotion d’autant plus forte que le journal interne de la section française, Messages, les avait données pour mortes en avril 1994. Elles se trouvaient dans le groupe qui avait fui les massacres de Tutsis et d’opposants au lendemain de l’assassinat de Habyarimana. Le 8 avril, les Forces armées rwandaises (FAR) leur avaient interdit le passage au Burundi alors que les Zaïrois et les Européens de l’équipe avaient été autorisés à traverser la frontière. Elles étaient retournées sur la parcelle du bureau de MSF. Quand les assaillants, guidés par un employé de MSF, attaquèrent les locaux, elles négocièrent leur survie en payant des gendarmes. Elles purent ainsi s’enfuir vers la préfecture de Butare. Des Hutus, membres de la famille de l’une d’entre elles, les cachèrent jusqu’à l’arrivée des soldats du FPR, début juillet.

Si certains restaient sur leurs collines, les rescapés du génocide se regroupaient souvent au centre des communes à la recherche de protection et d’assistance. Des milliers de Tutsis, réfugiés depuis des décennies dans les pays limitrophes, franchissaient les frontières pour s’installer au Rwanda. Selon le FPR qui avait fait du retour de ces anciens réfugiés tutsis un point majeur de son programme, ils étaient en effet des centaines de milliers à envisager la possibilité de s’établir dans ce « nouveau Rwanda ». Les équipes de MSF se préparaient à lancer des activités médicales pour les Tutsis arrivés d’Ouganda qui s’établissaient dans le nord-est du pays. Si les Batwas faisaient l’objet de mentions systématiques dans les discours officiels comme la troisième composante de la population, dans les faits les équipes de terrain n’étaient pas en contact direct avec les membres de ce groupe, et ne discutaient donc pas de la possibilité de mettre en place des activités d’assistance spécifiques pour cette population.

« C’est difficile de déterminer avec précision combien de Batwas sont morts pendant les massacres et la guerre. Dans certains villages visités par la mission de l’UNPO [Organisation des nations et des peuples non représentés], jusqu’à 80 % de la population batwa a été tuée ou a disparuPauline Overeem, Batwa, Final Report. Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) mission with the Association for the Promotion of Batwa (APB), investigating the situation of the Batwa People of Rwanda September 28-December 15 1994, La Haye, 1995.. »

Bien que fondées sur des estimations, les données démographiques disponibles rendaient compte de l’ampleur de la catastrophe subie par la population rwandaise. Pour un pays d’environ 7,8 millions d’habitants, le nombre de morts était évalué autour de 1 million, les réfugiés dans les pays limitrophes à environ 2 millions et les déplacés à l’intérieur du Rwanda autour de 2,5 millions Département des affaires humanitaires des Nations unies (DHA), Rwanda Civil Disturbance, sitrep n° 55, Genève, 25 octobre 1994, p. 2.

HCR, Les Réfugiés dans le monde. Cinquante ans d’action humanitaire, Paris, 2000, p. 246..

De retour au Rwanda, les membres de MSF constatèrent que l’aspect extérieur des infrastructures du pays était trompeur. À quelques exceptions près, les routes, les ponts, les entrepôts, les hôpitaux, les écoles, les édifices religieux et les ministères semblaient intacts. Or l’intérieur de ces bâtiments montrait que bien souvent ils avaient été entièrement pillés, et que la plupart de leurs occupants étaient morts ou en fuite. En nombre insuffisant, non payés, souvent dépourvus de logement, manquant de matériel, sans priorités de travail en l’absence de « programme sectoriel» dans la plupart des ministères, les fonctionnaires n’étaient pas en mesure de fournir les services attendus. Les membres du gouvernement et les parlementaires demeuraient le plus souvent cantonnés dans la capitale. Des communes n’avaient pas de bourgmestre. Dans certaines préfectures, des officiers de l’APR faisaient fonction de préfets. La gendarmerie et la police avaient presque complètement disparu. Les forces de l’ordre se réduisaient aux soldats de l’APR qui ne percevaient pas de solde.

Certains de ces soldats et officiers rebelles qui avaient grandi en exil, par exemple en Ouganda ou au Burundi, avaient découvert le Rwanda avec la guerre civile. D’autres, des Tutsis nés au Rwanda, apprenaient en rentrant chez eux que de nombreux proches, voire tous les membres de leur famille, avaient été assassinés. Les soldats de l’APR considéraient la France comme l’allié de ceux qui avaient exterminé leur famille. Cependant, en dehors de quelques remarques vexatoires et de quelques manoeuvres d’intimidation, ils ne commettaient pas de violences à l’encontre des ressortissants français engagés dans les organismes d’aide Entretien avec Jean-Hervé Bradol, novembre 1994..

À la fin de l’été 1994, le Rwanda était devenu la destination de prédilection des organismes d’aide internationaux. Plus de 120 étaient déjà présents dans le pays Le nombre s’éleva à environ 250, à la fin de l’année 1994. Dr Theogene Rudasingwa, Guérison d’une nation. Un témoignage, USA, CreateSpace, 2014, p. 209. Dans le Bugesera, l’Association Cooperazione Internazionale (Coopi) était de retour et oeuvrait à la remise en service des hôpitaux et des centres de santé. À Byumba, le nombre d’organismes internationaux augmentait (World Vision, Oxfam, Amref, Compassion International, Goal, Unicef, Care, Lutheran World Federation, Samaritan’s Purse, ZOA, Medair, World Relief…).

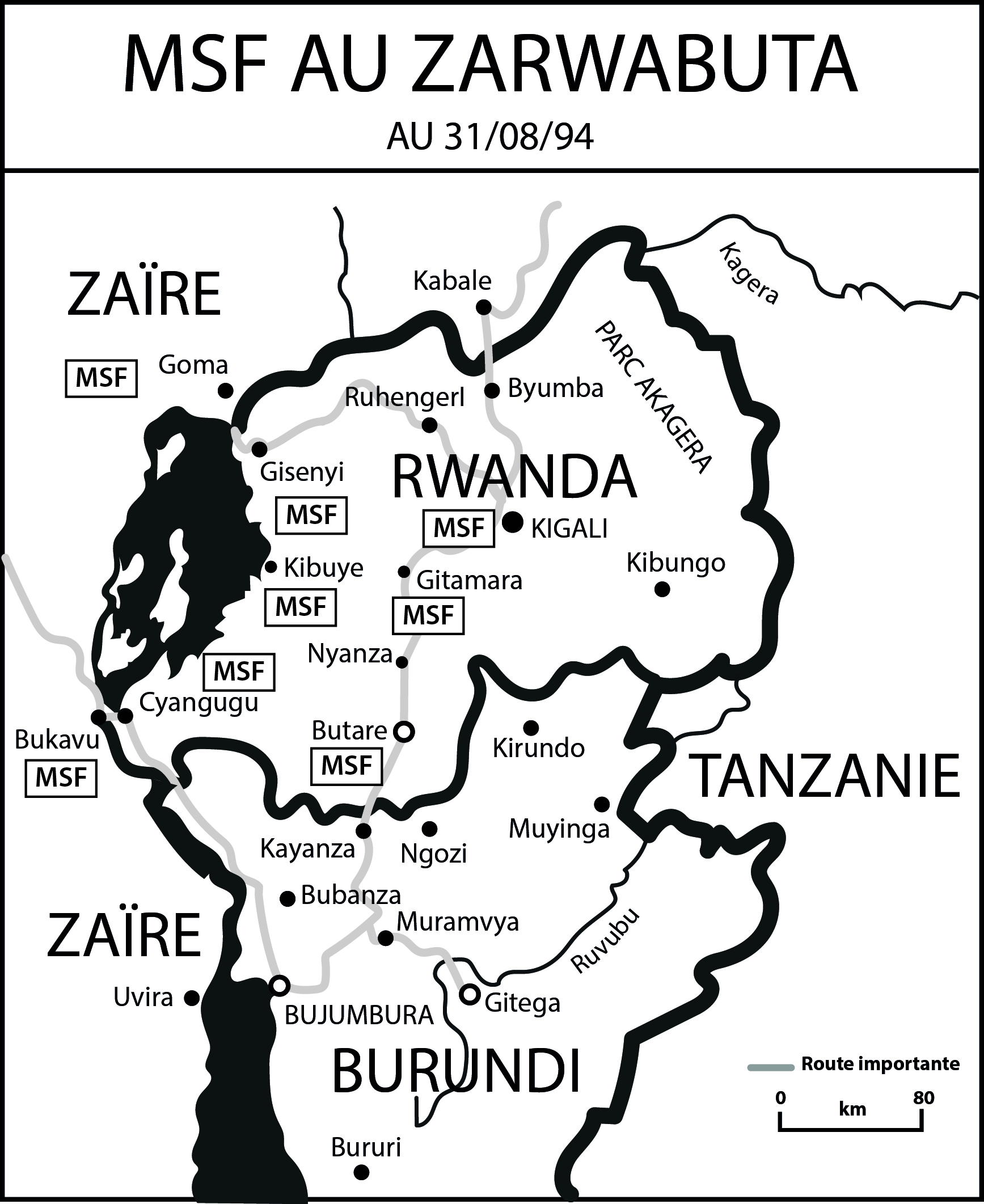

Les relations avec le FPR s’étaient encore dégradées après l’arrestation fin juillet d’une trentaine d’employés rwandais du CICR et d’un employé de MSF accusés de participation au génocide, sans aucune précision pour étayer la mise en cause. Ces premières tensions avec les nouveaux maîtres du pays n’empêchaient cependant pas MSF d’envoyer des équipes dans toutes les préfectures du pays. Les activités se concentraient sur quelques domaines jugés prioritaires : aide aux blessés et aux déplacés, appui à la remise en service d’hôpitaux et de centres de santé, lutte contre les épidémies et la dénutrition. À la fin du mois d’août 1994, le nombre de membres du personnel international de MSF travaillant dans le pays s’élevait à 134 personnes.

À Kigali, 42 membres du personnel international étaient présents. L’hôpital de campagne du CICR (environ 350 patients et 450 déplacés sur la parcelle) se préparait à fermer. Le soutien à l’hôpital du Roi-Fayçal (environ 300 patients et 1 200 déplacés) se poursuivait MSF, Crise rwandaise, rapport de situation du 4 au 10 juillet 1994, juillet 1994.. Au Centre hospitalier de Kigali (CHK), une équipe ouvrait un centre de traitement pour les maladies diarrhéiques en réponse à des épidémies de dysenterie et de choléra. Une autre équipe soutenait trois centres de santé dans la capitale.

À l’extérieur de la capitale, la moitié des effectifs internationaux étaient déployés dans le Sud, dans les préfectures de Cyangugu (13 expatriés), Gikongoro (20 expatriés) et Butare (9 expatriés), où plusieurs équipes apportaient leur aide à la population des camps de déplacés (approvisionnement en eau, assainissement, vaccination, traitement des diarrhées, réhabilitation nutritionnelle) et remettaient en service un hôpital (Kabutare). MSF avait également installé plusieurs postes de santé provisoires, pour répondre aux besoins des populations en transit dans les préfectures de Gisenyi (16 expatriés) et de Kibuye (6 expatriés) dans l’Ouest. Dans ces deux préfectures, ainsi que dans celles de Ruhengeri (13 expatriés) et Gitarama (5 expatriés), MSF soutenait par ailleurs de nombreux centres de santé ainsi que trois unités de traitement pour maladies diarrhéiques.

Les réfugiés dans les pays voisins (Burundi, Tanzanie et Zaïre)

À la mi-juillet, l’attention des grands médias internationaux se concentrait sur les réfugiés rwandais au Zaïre. Les images de l’extermination des Tutsis, quelques mois plus tôt, avaient été plutôt rares Johanna Siméant, « Qu’a-t‑on vu quand “on ne voyait rien” ? », in Marc Le Pape, Johanna Siméant, Claudine Vidal (dir.), Crises extrêmes. Face aux massacres, aux guerres civiles et aux génocides, Paris, La Découverte, 2006, p. 37‑56. Rony Brauman, Devant le mal. Rwanda : un génocide en direct, Paris, Arlea, 28 septembre 1994, p. 27‑28.. Pendant la période du génocide, les journalistes étaient mobilisés par d’autres événements internationaux majeurs comme l’élection de Nelson Mandela et la guerre en ex-Yougoslavie. Mais ils arrivaient désormais en nombre dans les villes zaïroises frontalières du Rwanda, Goma et Bukavu, pour couvrir la catastrophe sanitaire dans les camps de réfugiés. En effet, à partir de la mi-juillet, des épidémies de choléra et de dysenterie éclatèrent, causant en quelques semaines plusieurs dizaines de milliers de morts parmi ces réfugiés. À la rareté des images de l’extermination des Rwandais tutsis succédait une énorme couverture médiatique de la détresse des réfugiés décimés par les épidémies. Ces réfugiés, hutus dans leur écrasante majorité, apparaissaient sur les écrans de télévision du monde entier comme les principales victimes de la « crise rwandaise ».

La couverture médiatique de ce drame, la compassion et l’aide internationale qu’il suscitait constituaient une aubaine pour les partisans de l’ancien régime. Battus militairement et chassés de leur pays, moralement et politiquement isolés, ils n’en constituaient pas moins une menace sérieuse pour le Rwanda. À cette époque, l’aide internationale ne parvenait pas encore au nouveau régime. L’essentiel des dépenses d’assistance était affecté aux camps de réfugiés dans les pays voisins, à l’opération militaire des Nations unies et, à l’intérieur du Rwanda, aux organismes d’aide internationaux plutôt qu’aux différents ministères du nouveau gouvernement rwandais. Pour l’année 1994, le montant engagé pour financer l’opération du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Zaïre était de 105 millions de dollars Assemblée générale des Nations unies. Comité exécutif du programme du haut-commissaire, quarante-sixième session (document soumis par le haut commissaire), activités du HCR financées par les fonds constitués au moyen de contributions volontaires : rapport pour 1994‑1995 et projet de budgets-programmes pour 1996. Afrique Section 22-Zaïre, New York, 1995, p. 8.. Entre octobre 1994 et janvier 1996, 453,9 millions de dollars furent affectés au budget de la Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda (Minuar http://www.un.org/fr/peacekeeping/missions/past/unamir/facts.shtml (lien vérifié le 17 juin 2016).). Pour avoir accès aux financements de la Banque mondiale, le gouvernement devait d’abord rembourser plusieurs millions de dollars d’arriérés dus par le Rwanda Dr Theogene Rudasingwa, op. cit., p. 210.. En janvier 1995, lors de la Conférence des pays donateurs, le nouveau régime obtint des promesses de financement (600 millions de dollars) en rapport avec les besoins du pays Déo Byanafashe et Paul Rutayisire (dir.), Histoire du Rwanda. Des origines à la fin du xxe siècle, Huye, Université nationale du Rwanda, 2011, p. 642..

Le travail d’historiens de l’Université nationale du Rwanda permet de comprendre à quel point la mise en scène médiatique des souffrances de la population hutue réfugiée au Zaïre fut perçue par le FPR, en 1994, comme une nouvelle étape de la politique d’extermination, celle de la négation de la singularité du génocide :

« Cette stratégie était dominée par la volonté de victimiser les bourreaux et leurs complices. Ces derniers prenaient enfin la seule figure désormais convenable, celle de la victime. En même temps, la fuite de la population devant l’avance des troupes du FPR et les exactions qui leur étaient attribuées permettaient de lancer l’idée d’un double génocideIbid., p. 550.. »

L’affirmation que plusieurs génocides avaient été commis au Rwanda se retrouvait dans les interventions de responsables politiques français. François Mitterrand, président de la République française, reprenait l’idée à son compte lors du sommet franco-africain en novembre 1994 :

« Après les négociations d’Arusha, commencées en juillet 1992, conclues en août 1993, les conditions de la mort du président Habyarimana, la guerre civile et les génocides qui s’en sont suivis, ont interrompu un processus de rétablissement de la paix qui était approuvé par l’ensemble des partiesFrançois Mitterrand, 18e sommet franco-africain, Biarritz (France), 8 et 9 novembre 1994. http://discours.vie-publique.fr/notices/947014300.html. »

Dès le 10 août, le Conseil de sécurité des Nations unies se prononça en faveur du retour des réfugiés et des déplacés rwandais dans leurs communes d’origine. Tout en se déclarant partisan par principe du rapatriement des réfugiés, les organismes internationaux d’aide n’encourageaient pas pour autant un retour massif à court terme. Ils soulignaient l’importance que soit mis fin à la domination des auteurs du génocide sur la population réfugiée avant leur retour au Rwanda Conseil de sécurité des Nations unies, rapport du secrétaire général sur la sécurité dans les camps de réfugiés rwandais, S/1994/1308, 18 novembre 1994..

En outre, soutenir le projet de rapatriement des réfugiés impliquait pour les organismes d’aide comme MSF, partisans par principe d’un retour volontaire et sécurisé, de qualifier les violences commises contre des non-combattants par l’APR. Le FPR reconnaissait que ses soldats étaient parfois les auteurs de tels actes. Mais il niait en avoir donné l’ordre et promettait d’en punir les auteurs. Les acteurs de l’aide s’interrogeaient : ces violences relevaient-elles de la légitime défense, de vengeances individuelles, d’inévitables excès d’une épuration d’immédiat après-guerre ou révélaient-elles une intention durable de gouverner par la terreur Laurence Binet, Violences du nouveau régime rwandais 1994‑1995, Paris, MSF, 2004, p. 26. ?

En août, le HCR commandita une enquête de terrain menée dans 41 communes rwandaises sur 145 et dans 9 camps de réfugiés au Burundi, en Tanzanie et au Zaïre pour savoir si les conditions d’un rapatriement étaient remplies HCR, Résumé de la présentation [de Robert Gersony] devant la commission des experts du HCR le 10 octobre 1994 – Évaluation des possibilités de rapatriement des réfugiés rwandais actuellement au Burundi, en Tanzanie et au Zaïre, rwandinfo.com/documents/Gersony_Report.pdf. En septembre, Washington communiqua à ses ambassades impliquées dans la « crise rwandaise » un résumé du compte rendu de l’enquête dirigée par Robert Gersony, un consultant reconnu et estimé de l’administration états-unienne pour des travaux antérieurs de même nature en Ouganda :

« Modes/méthodes des tueries. Sur les bases d’interviews individuelles de réfugiés, les modalités suivantes émergent et les catégories suivantes d’individus ont été particulièrement vulnérables. Des réfugiés furent convoqués à des réunions sur la paix et la sécurité. Une fois réunis, l’APR passait à l’action et commettait les tueries. En plus des massacres, des fouilles maison par maison étaient conduites, des individus cachés dans les marais étaient pourchassés ; des réfugiés rentrant chez eux comme des malades, des personnes âgées, des jeunes et des hommes adultes entre 18 et 40 ans ont été victimes. Les méthodes utilisées ont été les houes, les haches, les machettes et les armes à feu. Tant de

civils ont été tués que l’enterrement des corps est un problème dans certains villages. […] Les résultats du travail de l’équipe de Gersony établissent que le massacre systématique a eu lieu et que le rapatriement ne peut être promu par le HCR dans ces circonstancesDocument confidentiel du secrétariat d’État à Washington DC aux ambassades américaines à Kigali, Kampala, Nairobi, Bujumbura, et aux missions permanentes des États-Unis auprès de l’Office des Nations unies à New York et à Genève, UNHCR Team Finds Evidence in Rwanda, Unclassified XX26, State 254232 200312Z, O 200310Z, septembre 1994, p. 5‑6.. »

Dans les pays voisins, le HCR et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) prenaient acte des informations inquiétantes contenues dans le rapport Gersony. Ils organisaient les rapatriements de petits nombres d’individus à la condition expresse qu’ils fussent volontaires. Cette politique convenait également au FPR qui n’était pas pressé de voir rentrer des centaines de milliers de Hutus réfugiés dans les pays voisins, encadrés par les auteurs du génocide Exception faite des réfugiés qui étaient au Burundi, sous le contrôle de l’armée burundaise, alliée de l’APR, dont un possible retour à court terme n’inquiétait pas les autorités..

Les camps de déplacés internes : refuges pour les uns, menaces pour les autres

Du 4 au 10 juillet 1994, MSF réalisa une évaluation de la situation dans le sud-ouest du pays, où se trouvait la majorité des déplacés internes. L’équipe entra au Rwanda, à partir de Bukavu, ville zaïroise frontalière. Elle put circuler librement sans escorte militaire. Le plus grand nombre de déplacés se trouvaient dans la préfecture de Gikongoro où, fin juin, une « zone humanitaire sûre » avait été créée par l’armée française sous mandat des Nations unies. Elle fut reprise, à la fin août, par la Minuar, forte de plus de 5 000 hommes. Début juillet, selon les informations recueillies auprès des autorités locales et de l’armée française par l’équipe de MSF en mission exploratoire, la population déplacée, pour cette préfecture, s’élevait à 700 000 ou 800 000 personnes. L’équipe constata qu’environ 200 000 déplacés s’étaient regroupés dans des camps, privés d’accès à l’eau potable, munis de faibles réserves alimentaires, vivant sans abri ou dans des « blindés » (huttes à armature en bois, couvertes de végétaux, de bouts de tissus, voire d’une feuille de plastique MSF, Compte rendu du débriefing de la mission exploratoire menée à Gikongoro, Rwanda, 13 juillet 1994.). Les centres de soins de la région étaient débordés, désorganisés ; ils manquaient de personnels et étaient dépourvus de matériels et des médicaments essentiels. Quand ils fonctionnaient encore un peu, ils exigeaient des usagers une participation financière. Des milliers d’individus étaient menacés de mort à court terme en raison de l’extrême précarité de leurs conditions de vie, de la dénutrition et des épidémies (choléra, dysenterie, rougeole, méningite, paludisme). L’armée française était soucieuse d’affirmer le caractère humanitaire de son intervention, les hommes de l’ancien régime en fuite étaient désireux de montrer à la population leur capacité d’obtenir une aide étrangère et les journalistes de la presse internationale choqués par la détresse des déplacés. Tous poussaient les organismes d’aide internationaux à intervenir au plus vite. L’enjeu était d’éviter la reproduction de la catastrophe sanitaire qui, au même moment, causait des dizaines de milliers de morts dans les camps de réfugiés au Zaïre, à Goma et, dans une moindre mesure, à Bukavu. À la mi-juillet, déjà très sollicitée en Tanzanie, au Burundi, au Zaïre, en Ouganda et dans les autres préfectures du Rwanda, MSF était à la limite de ses capacités opérationnelles. Malgré cela, l’association parvint à envoyer d’Europe une première équipe de 14 personnes et du matériel dans le but d’intervenir dans les camps de déplacés du Sud-Ouest.

En réalité, au sein de MSF, aucune section nationale ne manifestait d’enthousiasme à l’idée de travailler avec les autorités et les milices impliquées dans l’extermination des Tutsis, a fortiori dans une zone contrôlée par les forces armées françaises. L’État français avait été le principal allié politique et militaire du régime Habyarimana. Cela affaiblissait la légitimité et la crédibilité des forces françaises pour réaliser une intervention à vocation humanitaire. L’équipe de la mission exploratoire résumait son opinion dans son rapport au siège parisien.

« Il faut intervenir, malgré les problèmes politiques dus à la présence de l’armée française, l’encadrement très important des populations par les autorités civiles et les milices, en étant très attentifs quant à notre indépendance au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de nos déplacementsIbid.. »

Le 12 juillet, le secrétaire général et le président du Conseil international de MSF écrivaient au secrétaire général des Nations unies, Boutros Boutros Ghali, à propos de la situation dans les camps de déplacés :

« Sur le plan sanitaire, nous pensons que la seule façon de venir rapidement et significativement en aide à des centaines de milliers de personnes est de leur permettre de rentrer chez euxMSF, Lettre du secrétaire international et du président du Conseil international de MSF au secrétaire général des Nations unies, Bruxelles, 12 juillet 1994.. »

Dans ce même courrier, exprimant leur défiance à l’égard de l’opération militaire française présentée comme humanitaire, les dirigeants de MSF demandaient que les Nations unies reprennent le commandement des interventions militaires internationales au Rwanda.

La dernière requête exprimée concernait la justice :

« L’impunité ne doit pas être accordée aux responsables de ce génocide et l’effort international, politique ou humanitaire, doit veiller à ne pas apporter le moindre soutien et la moindre caution aux auteurs de ce crime contre l’humanité. À l’automne 1994, du point de vue du nouveau pouvoir rwandais, le retour des déplacés dans leurs communes était tenu pour une priorité absolue, comme le rapportent les historiens rwandais. Les camps des déplacés dans lesquels des populations étaient prises en otages et servaient de boucliers humains, de carte politique et d’appât pour les organisations humanitaires, constituaient des repaires de brigands, des camps d’entraînement militaires pour les ex-FAR et Interahamwe, de base arrière pour des incursions criminelles et la reconquête du pouvoir au Rwanda. Ces camps constituaient un État dans l’État car ils échappaient complètement au contrôle des autorités rwandaisesDéo Byanafashe et Paul Rutayisire (dir.), op. cit., p. 596‑597.. »

Les autorités expliquaient également que le spectacle offert par les camps choquait les rescapés du génocide. En raison du fait que ceux qui avaient tué leurs proches vivaient en toute quiétude dans ces camps où ils bénéficiaient d’une protection et d’une aide internationale. Pour le FPR, le parti dominant la coalition politique au pouvoir, ces camps de déplacés devaient fermer le plus tôt possible, car il les considérait comme des repaires de génocidaires qui bénéficiaient de la complaisance de la « communauté internationale ».

« La Minuar ne prenait pas le risque d’entrer dans les camps et les organisations qui y travaillaient ne se préoccupaient pas outre mesure de la nature des activités qui y étaient menées ; certaines parmi ces organisations partageaient l’idéologie des forces qui géraient ces campsIbid., p. 596‑597.. »

Les accusations de complaisance vis-à-vis des auteurs du génocide formulées par le nouveau pouvoir rwandais embarrassaient d’autant plus l’Organisation des Nations unies (ONU) que les Casques bleus n’avaient pas utilisé leurs armes pour s’opposer à l’extermination des Tutsis quelques mois plus tôt.

Dans ces conditions, il était difficile pour les Nations unies d’annoncer publiquement que le retour des déplacés n’était pas souhaitable dans l’immédiat parce que la seule force militaire qui avait combattu les génocidaires était elle aussi suspectée de commettre des tueries systématiques à répétition, selon le rapport Gersony commandité par le HCR. Affaiblis par leur inaction lors du génocide, l’ONU et les pays bailleurs de l’aide au Rwanda manquaient de crédit politique et moral pour s’opposer au nouveau régime rwandais Ian Martin, « Au lendemain du génocide, des choix difficiles. Droits de l’homme et faillite politique au Rwanda », in Jonathan Moore (dir.), Des choix difficiles. Les dilemmes moraux de l’humanitaire, Paris, Gallimard, 1999, p. 228. « Démontrer l’impossibilité de respecter ou d’appliquer chacune de ces exigences absolues [dans le domaine des droits de l’homme] n’est guère difficile. Il est plus difficile, en revanche, de dire quelles mesures auraient pu conduire aux compromis les moins inacceptables entre des objectifs incompatibles, ou auraient permis, aujourd’hui, de réconcilier au mieux des principes contradictoires. ». Ce dernier avait en outre les moyens militaires d’imposer sa volonté sur le terrain, si nécessaire.

En conséquence, l’ONU s’associa au gouvernement et à l’armée pour « faire rentrer » tous les déplacés sur leurs collines avant la fin de l’année 1994. Trois opérations conjointes des Nations unies et du gouvernement furent menées à partir du mois d’août 1994 : « Homeward », « Rondaval » et « Retour ». De ce point de vue, les conclusions du rapport commandité par le HCR étaient malvenues. Les Nations unies renoncèrent donc aux résultats de l’enquête conduite par Gersony dont le résumé était pourtant déjà en circulation parmi les acteurs de l’aide étrangère.

Peu après la décision de l’ONU de ne pas faire circuler le rapport Gersony, les deux principales organisations internationales de défense des droits de l’homme rendaient les conclusions de leurs propres enquêtes de terrain. En septembre, Human Rights Watch (HRW) écrivait : « Le FPR a massacré des groupes de civils désarmés dans plusieurs lieux de l’est, du centre et du sud du Rwanda après la fin des combats et le départ des forces gouvernementales de la zone Human Rights Watch Africa, The Aftermath of Genocide in Rwanda: absence of prosecution. Continued killings report, New York, septembre, 1994, p. 7.. »

En octobre, Amnesty International confirmait : « Bien qu’on ne puisse établir de comparaison avec les massacres horribles perpétrés entre avril et juillet 1994 par les troupes fidèles à l’ancien gouvernement et ceux commis par l’Armée patriotique rwandaise (APR), branche armée du Front patriotique rwandais (FPR) jusqu’en juillet 1994 et qui est devenue la nouvelle armée nationale, il faut toutefois révéler que des centaines, voire des milliers de civils sans défense ont été tués par l’APR et ses partisans Amnesty International, Rwanda Reports of Killings and Abductions by the Rwandese Patriotic Army. April-August 1994, Londres, 20 octobre 1994, p. 1.. »

En outre, les enquêtes de terrain de plusieurs chercheurs et journalistes montraient que les tueries de l’APR se poursuivaient après-guerre :

« On constate un nombre inquiétant de « disparitions », d’assassinats, voire même de massacres. Quasiment chaque jour des personnes disparaissent, arrêtées par des éléments de l’APR et emmenées vers des destinations inconnuesFilip Reyntjens, Sujets d’inquiétude au Rwanda en octobre 1994, document de travail, Institut de politique et de gestion du développement, Université d’Anvers, 3 novembre 1994, p. 3.. Pense-t‑elle que ses fils peuvent rentrer à la maison en toute sécurité ? Elle n’est pas certaine. Des jeunes garçons, comme ceux qui ont pris ses vaches, disent que ses fils étaient des membres de la milice hutue ; ils ne l’étaient pas, dit-elle. De telles accusations sont communes, particulièrement dans les zones rurales, où la personne portant l’accusation a des projets concernant la terre des accusés. C’est une accusation qui a pour conséquence la mortou la disparition. Personne n’a été tué dans ce village depuis la fin de la guerre, dit Madame Icymanizanye, mais elle déclare que « beaucoup » de jeunes hommes disparaissentRaymond Bonner, « Rwandan refugees in Zaire still fear to return », The New York Times, 10 novembre 1994.. »

Officiellement, l’ONU continuait d’affirmer que le retour des déplacés devait être volontaire et sécurisé. Pour concilier cette position officielle avec les informations sur les violences de masse commises à répétition par l’APR, ces dernières étaient souvent présentées comme d’inévitables débordements d’immédiat après-guerre auxquels le nouveau pouvoir mettrait un terme sous peu. L’un des responsables de MSF en Europe exprimait son opinion dans la presse :

« Les fleuves charrient de nouveau des cadavres au Rwanda. Si rien ne permet de dire que le nouveau régime de Kigali a commandité ces crimes, il est clair en revanche que les représailles privées se multiplient. Pouvait-on s’attendre à autre chose après le carnage de ces derniers moisRony Brauman (président de MSF-France, 1982‑1994), « L’irrésolution des Nations unies au Rwanda », Libération, 18 octobre 1994.. »

Tous ne partageaient pas cette appréciation optimiste. Le recensement des violences commises par le nouveau pouvoir et les qualifications devant leur être appliquées se retrouvaient en permanence au centre d’âpres discussions, non seulement au sein des organisations de défense des droits de l’homme mais aussi au sein de l’ONU, du CICR, des ambassades étrangères et des ONG sollicitées par les autorités rwandaises et les Nations unies pour faire campagne dans les camps en faveur du retour immédiat des déplacés dans leurs communes d’origine.

Pour les organisations humanitaires, se prononcer ou non en faveur du retour des déplacés avait des conséquences très concrètes au quotidien. Les déplacés demandaient l’opinion des membres du personnel international qu’ils pensaient en possession d’informations auxquelles la population des camps avait un accès limité. Ils cherchaient à savoir quelles seraient les conditions d’un éventuel retour en matière de sécurité et d’aide matérielle dans les communes d’origine. Plusieurs centaines d’employés rwandais de MSF, eux-mêmes recrutés parmi les déplacés, en discutaient avec leurs collègues du personnel international. Se prononcer ou non en faveur du retour avait également des conséquences pour le déploiement de l’aide et de la protection des déplacés. Fallait-il construire un nouvel hôpital dans les camps ou commencer à soutenir les hôpitaux et les centres de soins dans les communes, voire construire des centres de transit et d’accueil là où les déplacés rentreraient ?

Justice

C’est dans ce contexte que la conseillère juridique de MSF effectua une première visite au Rwanda à la fin du mois d’août 1994. L’enjeu du travail de suivi des violations des droits de l’homme allait bien au-delà du seul monitoring du retour des déplacés et des réfugiés. Une croyance dominait les esprits des partisans de la défense des droits de l’homme, des travailleurs humanitaires, des représentants de l’ONU et de ceux des pays décidés à fournir une aide au Rwanda : il ne pouvait y avoir de paix sans justice : « La réconciliation nationale n’est pas envisageable dans le pardon et l’oubli puisque ce sont les représentants des victimes du génocide qui ont pris le pouvoir MSF, Mission Rwanda. 20 août au 5 septembre 1994, rapport de la conseillère juridique de MSF Kigali, 1994, p. 9.. »

Ce point de vue, dominant à l’époque des faits et encore très répandu aujourd’hui au sein des organismes d’aide internationaux, mérite un commentaire. Sauf à préjuger que tous les Rwandais tutsis rescapés avaient la même opinion politique, ni le nouveau gouvernement ni le FPR n’étaient les représentants des victimes du génocide. Certes la légitimité du FPR était forte car il avait défait militairement le gouvernement intérimaire responsable de l’extermination des Tutsis. Mais son secrétaire général à l’époque des faits, le Dr Theogene Rudasingwa, a reconnu que sauver les Tutsis encore en vie n’était pas une priorité de la rébellion quand, en mai et juin 1994, la possibilité d’une intervention militaire internationale était discutée.

« Le FPR souligna que tous les Tutsis qui devaient mourir étaient morts et qu’il était incroyable que les Français viennent sauver les Tutsis. Bien sûr, tous les Tutsis n’étaient pas morts. Rétrospectivement, c’était une position dure et cynique qui venait du général KagameDr Theogene Rudasingwa, op. cit., p. 189.. »

Dans son rapport, la conseillère juridique de MSF résumait les objectifs de sa visite au Rwanda :

« À l’initiative de MSF B [Belgique] : accompagner au Rwanda une mission exploratoire composée de six responsables d’organisations de droits de l’hommeFédération internationale des ligues des droits de l’homme, Amnesty International Belgique, Association des juristes démocrates et Causes communes.. MSF s’était engagée à les accompagner et les aider pour un programme de déploiement d’observateurs non gouvernementaux des droits de l’homme, visant à pallier les carences de l’ONU dans ce domaine et l’urgence et la gravité de la situation sur le terrain ; mettre en place un système de monitoring de la sécurité des réfugiés dans les camps et des déplacés à l’intérieur du Rwanda ; conseiller les équipes sur le rôle à jouer sur la question générale des droits de l’homme au Rwanda et la façon de gérer les exactions dont elles étaient directement témoins (personnel local et malades) sans mettre en danger les missions MSFMSF, Mission Rwanda. 20 août au 5 septembre 1994, rapport de la conseillère juridique de MSF Kigali, 1994, p. 1..

À cette époque, en complément de son travail de médecine humanitaire, MSF se considérait comme une « sentinelle des droits de l’homme MSF, « Principes de référence du mouvement Médecins sans Frontières. Qui sont les Médecins Sans Frontières ? », Chantilly, 1995. http://association.msf.org/sites/default/files/rst_library_item/Principles%20

Chantilly%20FR.pdf

MSF, « MSF et droits de l’homme au Rwanda », Zarwabuta, n° 1, Paris, 25 août 1994.». Il lui paraissait donc logique d’apporter une aide logistique et financière à des organisations de défense des droits de l’homme, nationales ou internationales. En effet, la reconstruction d’un appareil judiciaire était une tâche dont l’immensité était évidente.

« Il reste aujourd’hui six juges et dix avocats reconnus au Rwanda. Le ministère de la Justice est intégralement détruit. Le bureau du ministre est au troisième étage d’un bâtiment dévasté sans porte ni fenêtre. Il a pillé deux chaises et du papier. Le Palais de justice a été transformé en restaurant. Les archives ont été brûlées pour chauffer les platsMSF, Mission Rwanda. 20 août au 5 septembre 1994, rapport de la conseillère juridique, 1994, p. 4.. »

L’ONU s’était engagée à déployer 140 observateurs des droits de l’homme dans les communes du pays et à appointer 20 enquêteurs qui récolteraient les preuves nécessaires aux premiers jugements des criminels. En réalité, au mois d’août 1994 : « […] sur les 20 enquêteurs, une seule personne a été désignée : Karen Kenny. Elle est restée seule à Kigali pendant deux mois et demi sans voiture, sans moyens de communication ni autre facilité matérielle. […] Plus personne ne semble parler des observateurs dont la mission est fort différente puisqu’ils constituent la base du recueil de l’information Ibid., p. 7.. »

Dans l’idée de pallier en partie les carences de l’État et celles de l’ONU, un groupe d’organisations européennes de défense des droits de l’homme décidèrent de créer, avec le soutien de MSF, le consortium Réseau citoyens-Citizens Network (RCN). Leur objectif était d’oeuvrer à la reconstruction du système judiciaire, dans différents domaines.

Projets :

a) Aide à la construction d’un barreau à Kigali, (organisation d’un bureau de consultation et défense).

b) Création d’une maison de l’avocat à Kigali, équipée d’une bibliothèque juridique.

c) Programme de stage de formation des avocats et juges.

d) Proposition d’Ombudsman (à Kigali et dans certaines communes).

e) Assistance juridique aux détenus (listing de détenus, mise en relation des détenus, avec un avocat rwandais ou étranger.MSF, mission du juriste volontaire (Legal voluntary officer), Paris, 1994.)

Il était également prévu que RCN forme des officiers de police judiciaire afin de pouvoir procéder à des arrestations d’auteurs présumés de crime de génocide en respectant le Code de procédure pénale.

MSF décida également d’envoyer trois de ses propres juristes au Zaïre, en Tanzanie et au Rwanda pour suivre les questions en rapport avec la protection des réfugiés et des déplacés. À l’intérieur du Rwanda, le juriste devait s’intéresser en particulier à la collecte et à l’analyse des informations sur :

- les disparitions et mauvais traitements des malades et blessés ;

- les disparitions et mauvais traitements de nos employés locaux (médicaux et non médicaux);

- les graves incidents de sécurité impliquant nos installations et celles des autres organisations humanitaires.

Ibid.

Sous la pression des opérations de retour des déplacés, le travail du juriste en poste au Rwanda allait être réorienté vers le recueil d’informations permettant de savoir si les déplacés pouvaient rentrer chez eux en toute sécurité. Au début du mois de novembre, la répression des crimes de masse prit une nouvelle dimension qui rendait les informations collectées encore plus sensibles. En effet, le Conseil de sécurité des Nations unies annonça la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda (résolution 955 du 8 novembre 1994), sur le modèle de celui créé pour l’ex-Yougoslavie (mai 1993). L’ambition affichée était de traduire en justice « les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises au Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d’États voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ». Par son mandat, le TPIR était habilité à juger les crimes commis par les hommes du FPR.

La fin des camps de déplacés

Prévue pour être achevée avant la fin de l’année 1994, la fermeture des camps allait en réalité durer de la mi-septembre 1994 à la mi-mai 1995.

Le 17 septembre, à Rubengera (commune de Mabanza, préfecture de Kibuye), l’APR ferma par la force plusieurs sites de déplacés, en brûlant les abris. Aucun blessé ne se présenta à la clinique MSF. L’équipe demanda aux soldats de l’APR de respecter les installations sanitaires. Le 18, l’équipe constata au cours d’une visite que le même phénomène s’était reproduit à Birambo (commune de Mwendo, préfecture de Kibuye). Le chef de mission à Kigali informa l’état-major de l’APR, la Minuar et le chef du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH). L’attitude des Casques bleus lors de ces événements inquiétait particulièrement MSF.

« Alignement de la Minuar avec le discours officiel FPR sur la nécessité absolue du retour dans leurs foyers des déplacés internes, passivité croissante face aux incidents de sécurité (pas d’enquête) et haut seuil de tolérance des méthodes FPR quant au déplacement de personnes (démenti officiel par rapport aux allégations MSF de déplacements forcés à KibuyeMSF, compte rendu de la réunion régionale des chefs de mission sur la crise rwandaise, 23‑24 septembre 1994.). »

Le 18 octobre, dans le camp de Ndaba (commune de Kivumu, préfecture de Kibuye), l’APR blessa quatre personnes par balles alors que l’équipe de MSF était présente dans le camp. À Ndaba comme dans les autres camps, MSF constatait que l’emploi de la force pour fermer les camps répondait au refus de leurs habitants de rentrer chez eux.

« La raison principale invoquée par les déplacés pour ne pas rentrer est le manque de sécurité (les infos de toutes les agences se recoupent). En numéro deux vient le manque d’assistance (nourriture, médical) dans les zones de retourMSF, fax du chef de mission à la cellule d’urgence de Paris, Kigali, 7 octobre 1994.. »

En outre, comment imaginer que les déplacés pouvaient croire les conditions de sécurité pour un retour remplies alors que, comme les équipes de MSF le remarquaient, des paysans des environs de Gikongoro continuaient à quitter leurs terres pour venir chercher protection et assistance dans les camps.

Le 11 novembre, dans le camp de Musebeya (commune de Musebeya, préfecture de Gikongoro), l’APR ouvrit le feu en direction de la population. Des représentants de l’équipe de MSF étaient présents. Cela se produisit lors d’une distribution de jerricans et de savons par l’ONG Feed the Children : sept morts, huit blessés graves et neuf blessés légers. Les soldats qui ne comptaient pas de blessés dans leurs rangs prétendirent qu’ils ripostaient à un jet de grenade qu’aucun témoin n’avait remarqué. La passivité des Casques bleus lors de l’incident frappa les humanitaires : « Les troupes de la Minuar qui étaient présentes à Musebeya, à moins de 25 mètres du lieu de l’attaque, ont été incapables de fournir une protection MSF, fax du chef de mission au siège de Paris, Situation à Gikongoro. « Statement from NGOs working in Gikongoro prefecture », Kigali, 11 novembre 1994.. »

Les représentants de Feed the Children, Équilibre, Action internationale contre la faim (AICF), Save the Children, Merlin, Oxfam, Trocaire, Goal, MSF, Care et Solidarités décidèrent de suspendre leurs activités dans la préfecture pendant deux jours pour protester et exiger que les Casques bleus appliquent leur mandat de protection des déplacés. Le préfet de Gikongoro, John Zigira, un capitaine anglophone de l’APR, était déjà connu des équipes de MSF quand il prit son poste en septembre. En juin, des membres de l’association avaient recueilli un témoignage indiquant qu’il avait ordonné le lynchage de plusieurs civils dans le camp de déplacés de Kinazi (commune de Nyamata, Bugesera). Rencontré en novembre peu après les violences survenues dans le camp de Musebeya, il résumait son opinion au sujet des personnes déplacées : « Il n’y a qu’une seule façon de traiter les Interahamwe [les miliciens impliqués dans le génocide Entretien de Jean-Hervé Bradol avec le préfet de Gikongoro, novembre 1994.]. »

Fin novembre, les Nations unies et le gouvernement précisaient de nouveau les contours de l’opération. Les ONG, y compris MSF, étaient invitées à participer à la discussion. Sur proposition de l’APR, l’opération fut renommée « Taha », « le retour » en kinyarwanda. La priorité était donnée à la fermeture des camps de déplacés à l’intérieur du Rwanda ; pour celle des camps de réfugiés dans les pays voisins, une perspective à deux ans était envisagée Nations unies, Op Taha-Concept of Operations, de TAP Mullarey OIC Op TAHA à SRSG File N° 5000.1(G3 PLANS), Kigali, 21 novembre 1994, p. 2.. L’opération Taha reposait sur un plan d’action (OP Taha Concept of Operations) adopté par les plus hauts échelons hiérarchiques du ministère de la Défense, du ministère de la Réhabilitation et de l’Intégration sociale, des Nations unies et de certaines ONG. Une instance de coordination de l’ensemble des participants, l’Operating Integrated Centre (OIC), était créée pour assurer la synergie des actions des différentes institutions partenaires. Les promoteurs de l’opération Taha n’excluaient pas de se heurter à l’opposition des Interahamwe présents dans les camps. Mais il était convenu que les arrestations ne se dérouleraient pas pendant le déplacement de la population. Les conditions dans lesquelles le retour devait se faire étaient précisées : information, volontariat, dignité, sécurité, assistance matérielle, coordination et flexibilité des intervenants. L’un des principes de l’opération, le volontariat, était souligné : « Pas de fermeture imposée de camp. Les camps ne seront pas fermés par la force. Cela dit, un environnement dans lequel les gens sont motivés pour un départ volontaire sera créé Ibid., p. 2.. »

Le 6 décembre, l’équipe travaillait dans l’hôpital du camp de Kaduha (commune de Nyamagabe, préfecture de Gikongoro). Alors que les membres de MSF étaient absorbés par le travail dans l’hôpital, ils réalisèrent avec un peu de retard que l’APR vidait le camp (environ 40 000 déplacés). Cela prit quelques heures : « L’ordre d’évacuation [de Kaduha] a été donné mardi après-midi par un capitaine qui, selon les déplacés, a menacé de brûler le camp si les gens ne partaient pas MSF, fax du chef de mission à Kigali au bureau de Paris, Kigali, 9 décembre 1994.. »

Les jours suivants, environ 20 000 des habitants de Kaduha arrivèrent dans le camp proche de Rukondo (commune de Rukondo, préfecture de Gikongoro), où travaillait également MSF. Ces mouvements forcés de population se déroulaient souvent dans un contexte d’urgence sanitaire. Par exemple, à la fin décembre, deux épidémies (rougeole et méningite) sévissaient dans le camp de Rukondo, où la mortalité entre septembre et décembre dépassait 1 décès pour 10 000 personnes et par jour, ce qui est considéré comme le seuil d’urgence MSF, Médecins Sans Frontières (France) au Rwanda. Missions Gitarama, Kibuye et Gikongoro, rapport d’activités, Kigali, décembre 1994.. Dans ce contexte tendu, les équipes de MSF organisaient une campagne de vaccination de masse.

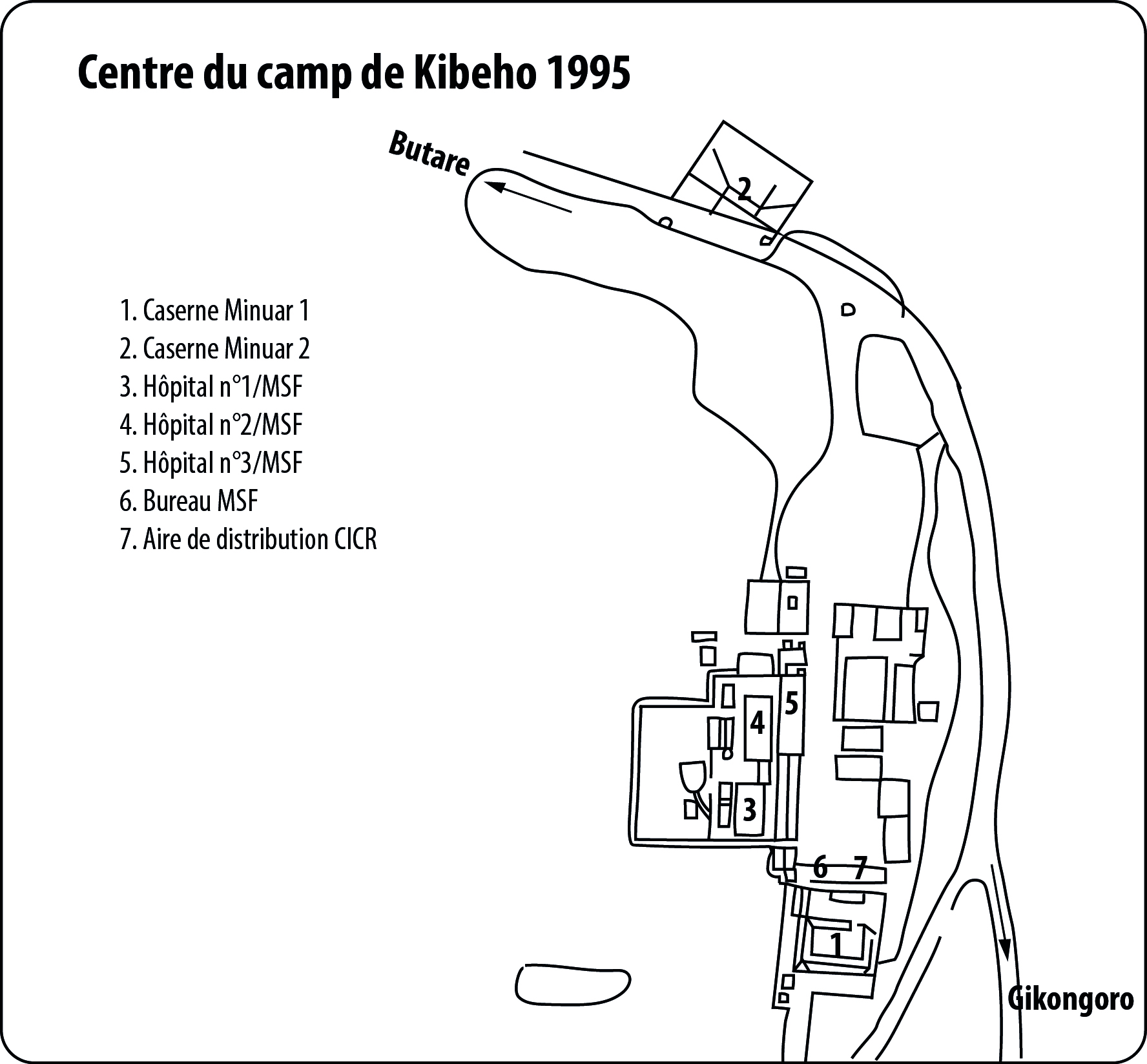

Le 13 décembre au soir, dans le camp de Kibeho (environ 100 000 personnes, commune de Mubuga, préfecture de Gikongoro), la Minuar et l’APR démarrèrent une opération baptisée Hope. Les Casques bleus n’avaient prévenu ni la branche civile des Nations unies, ni le CICR, ni les ONG. Quelque 2 000 Casques bleus procédèrent à la fouille des abris pendant que les soldats de l’APR formaient un cordon autour du camp. Chaque abri était fouillé à la recherche de suspects et d’armes. Quand l’opération Hope se termina le 15 décembre au matin, les militaires avaient arrêté quelques dizaines de suspects pour des crimes dont la nature n’était pas précisée. Les Casques bleus confisquèrent plusieurs centaines de machettes, l’un des outils de la vie quotidienne. Ils ne trouvèrent aucune arme de guerre. L’opération se déroula calmement à l’exception du sabotage d’un gros tuyau servant à l’approvisionnement en eau. L’explosion de la canalisation provoqua la mort d’une personne qui se trouvait à proximité. Dans l’hôpital MSF, le travail se poursuivit normalement. Le chef de mission de MSF, conscient que les suspects recherchés par les militaires avaient probablement quitté le camp bien avant la décision de réaliser cette opération, commenta ainsi le résultat de la fouille intégrale du camp : « C’est l’équivalent de faire une descente dans un bistrot tenu par la mafia et de confisquer les couteaux et les fourchettes MSF, fax du responsable de MSF (section française) au responsable de programme à Paris, 19 décembre 1994, p. 1.. »

L’association entre les Casques bleus et l’APR dans des opérations militaires conjointes signifiait qu’en pratique aux yeux des Nations unies, malgré les déclarations de principe en faveur d’un retour volontaire et sécurisé, le statut des déplacés changeait. Cela est rapporté par le sociologue Arnaud Royer qui, à cette époque, travaillait pour le HCR dans la région : « Ainsi donc, pour conserver un minimum de crédibilité auprès des autorités, les Nations unies s’étaient converties à l’idée qu’avant d’être une population en quête de protection les personnes déplacées étaient un facteur d’insécurité qu’il fallait traiter comme tel Arnaud Royer, De l’exil au pouvoir, op. cit., p. 342.. »

De son côté, le juriste de MSF chargé d’enquêter sur les obstacles au retour immédiat des déplacés dans leurs communes collectait des informations, en se conformant à des fiches de recueil standardisées. Elles étaient concordantes avec celles des organisations des droits de l’homme nationales ou internationales. Ainsi, dans la préfecture de Gitarama, où de nombreux déplacés devaient rentrer, des listes de personnes victimes de la répression du nouveau régime étaient établies par un militant historique des droits de l’homme, l’abbé André Sibomana Il devint en 1992 le président de l’Association pour la défense des droits de la personne et des libertés publiques (ADL). Depuis 1993, il était le représentant de Reporters Sans Frontières (RSF) au Rwanda.. Son engagement ancien et reconnu en faisait une source fiable, disposant en outre, de par la fonction d’évêque du diocèse de Kabgayi qu’il occupait à cette époque, d’un dense réseau d’informateurs à l’échelle de la préfecture Le 5 juin 1994, à Gakurazo (commune de Mukingi, préfecture de Gitarama), des soldats de l’APR avaient exécuté quatre évêques de l’église catholique dont celui de Kabgayi.. L’homme d’Église était aussi un journaliste dont l’autonomie politique était avérée. Sous le régime du président Habyarimana, il avait été plusieurs fois inquiété pour ses activités de journaliste et de militant des droits de l’homme. Les informations recueillies par André Sibomana incluaient des listes nominatives de plusieurs milliers de victimes. Elles furent en partie transmises, en octobre et novembre 1994, lors d’entretiens avec des représentants de l’équipe de terrain et du siège parisien de MSF. Lors de ces rencontres, Sibomana précisait que les auteurs des tueries dans la préfecture réclamaient désormais qu’on cesse de leur remettre de simples paysans. Ils recherchaient en priorité des intellectuels, des cadres locaux de l’administration précédente, des individus considérés comme meneurs. Des récits du même ordre parvenaient au personnel international par l’entremise de membres du personnel rwandais de MSF confrontés, eux ou les membres de leur entourage, aux arrestations et aux disparitions.

Le 7 janvier 1995, à la demande du CICR, un chirurgien de Caritas et un médecin de MSF se rendirent dans le camp de Busanze (commune de Nshili, préfecture de Gikongoro), situé à quelques kilomètres de la frontière burundaise. L’APR avait informé les déplacés (environ 4 000 personnes selon le CICR), qu’ils devaient rentrer chez eux avant le 31 décembre. Selon les habitants du camp, à la suite d’une attaque nocturne menée par des hommes en uniformes accompagnés de civils tutsis, une trentaine de blessés (par balles, éclats de grenades et machettes) se trouvient dans le centre de santé le plus proche, Runoymbi. Les cas les plus graves, une quinzaine, furent transférés à Kigali, à Butare et à Kibeho. Dans le camp où des blindés avaient été brûlés, il restait environ 500 déplacés. Douze corps avaient été tirés des latrines : trois hommes, trois femmes et six enfants. Après avoir procédé à l’examen des cadavres, le médecin

de MSF écrivit :

- Les cadavres ne portent aucune trace de coups (pas d’ecchymoses, pas de contusions), pas de trace de viol. Les cadavres ont des impacts de balles (1 – 2 par personne) et des coups de machette.

- Les coups de feu ont été tirés de très près : l’orifice d’entrée des balles est identique à l’orifice de sortie. Une douille de gros calibre est retrouvée dans les vêtements d’une des femmes.

- Les victimes n’étaient pas en train de fuir. Il n’y a aucun impact d’entrée de balle dans le dos des victimes.

- Il y avait une volonté de tuer. Une personne a été tuée par une balle dans la tempe. Un enfant avec une fracture de la jambe a été achevé d’un coup de machette. Un bébé avait le crâne éclaté à la machette.

- Le fait que des machettes ont été employées indiquerait qu’il n’y avait pas que des militaires impliqués dans le massacre. Les militaires n’emploient que rarement la machette comme arme. Des habitants de Busanze d’ethnie hutue interrogés par la suite confirment que des civils, identifiés comme des Tutsis habitant à Busanze, accompagnaient les militaires lors de l’opération.

MSF, fax du chef de mission de MSF-France au responsable de programme à Paris, 10 janvier 1995.

Le ministre de l’Intérieur, Seth Sendashonga, un fonctionnaire du ministère de la Justice, Silas Mumyagishala, le lieutenant-colonel Karake Karenzi, officier de renseignement de l’APR, et le major Philbert Rwigamba, officier de l’APR (Gikongoro) effectuèrent une visite sur les lieux le 9 janvier. À Kigali, lors d’un rendez-vous avec le chef de mission de MSF, le major Frank Rusagara, membre de l’état-major de la nouvelle armée rwandaise, reconnut la responsabilité de ses soldats Ibid.. Il s’engagea à ce que les suspects soient traduits devant un tribunal militaire. Il ajouta que les soldats avaient riposté à une attaque à la grenade. Une version de l’origine des faits que l’officier de la Minuar chargé de l’enquête démentit Rapport de la visite du camp de Busanze par l’officier de la Minuar chargé de l’enquête : To FC / from Force PM/S02 G1 Discipline/Info: DFC, COS, CAO, DCOS ops, DCOS Sp, G2 Mil Info, G3 Ops, CO GHANBATT.

File FPM/5, 9 janvier 1995..

Le 6 février, le camp de Rukondo et les petits camps de Munini et Kamana étaient en partie fermés par l’APR. Quelque 40 000 personnes se déplacèrent sur Kibeho. Le 13 avril, le camp de Rwamiko, toujours dans la préfecture de Gikongoro, fut fermé par la force et 5 000 de ses habitants arrivèrent à Kibeho.

Kibeho

Le 14 avril, l’équipe de MSF constata que l’APR renforçait son dispositif dans le camp de Kibeho et les alentours. Le 15 avril, l’APR exigea des organismes d’aide l’arrêt des distributions de nourriture à la population du camp.

En dépit de rendez-vous quotidiens entre les Nations unies (Casques bleus et moniteurs des droits de l’homme) et des officiers de l’APR, le but de l’opération n’était pas encore officiellement affiché par les officiers rwandais. S’agissait-il seulement de fouiller à nouveau le camp ? L’APR voulait-elle fermer le camp par la force et procéder à des arrestations en dépit des accords entre les Nations unies et le ministère de la Défense dans le cadre de l’opération Taha ? Kibeho était le dernier grand camp encore ouvert. Le lieu était doublement symbolique. Au cours des années 1980, des croyants avaient témoigné d’apparitions de la Vierge Marie sur le site, qui était devenu un lieu de pèlerinage. En avril 1994, les Tutsis réfugiés dans les bâtiments appartenant à l’église de Kibeho avaient été exterminés.

L’équipe de MSF n’avait guère d’illusions sur la nature de l’opération militaire qui avait débuté : « Les responsables de l’APR pensent que si les gens n’ont plus à manger, ils seront obligés de retourner dans leur commune et que ceux qui ne voudront pas partir seront expulsés par la force des armes s’il le faut. La menace est claire MSF, Témoignage sur le massacre de Kibeho, Geneviève Legrand, Kigali, avril 1995, p. 3.. »

Les violences constatées depuis septembre lors de la fermeture des autres camps de déplacés et les informations sur les disparitions à grande échelle dans les communes d’origine des déplacés avaient incité les organismes internationaux à renforcer leurs équipes sur le terrain. La Minuar était présente en permanence sur le site avec deux positions militaires à l’intérieur du camp. Les Casques bleus zambiens avaient le renfort d’une unité médicale de l’armée australienne, de membres du HCR, de personnels de l’OIM, de représentants de l’Unicef et de deux observateurs de terrain du HCDH. Plusieurs représentants d’organismes d’aide, notamment ceux de Caritas, d’Oxfam, de Save the Children et du CICR étaient régulièrement présents pour conduire leurs activités. Une quinzaine de membres du personnel international de MSF participaient aux soins dans l’hôpital du camp, proche des positions de la Minuar et d’une école où Caritas menait des activités de réhabilitation nutritionnelle. L’équipe avait été renforcée par des médecins, des logisticiens et des paramédicaux de toutes nationalités envoyés par l’ensemble des sections MSF. En prenant en compte le dispositif international dans le camp de Kibeho et dans les préfectures de la région (personnels affectés à l’embarquement avant le départ des véhicules, sur les routes pour donner les premiers soins et secours, à l’accueil dans les centres de transit, dans les hôpitaux et à l’arrivée dans les communes), plusieurs centaines d’étrangers, y compris des journalistes, se préparaient depuis des semaines à une éventuelle fermeture du camp.

En majorité, les déplacés de Kibeho étaient originaires de communes de la préfecture de Butare. Dans cette préfecture, les acteurs internationaux étaient particulièrement mobilisés pour assurer la logistique, l’assistance et la protection des déplacés lors d’un possible rapatriement de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les Casques bleus et les moniteurs du HCDH (26 personnes pour la seule préfecture de Butare), renforcés par du personnel de l’Union européenne, se trouvaient en première ligne. Ils avaient un ou plusieurs rendez-vous quotidiens avec les militaires (APR, Minuar) et ils informaient les organismes internationaux afin que chacun puisse jouer son rôle dans cette opération. Au moment du départ des déplacés, les moniteurs des droits de l’homme des Nations unies les enregistreraient à la sortie du camp et la Minuar fournissait les moyens de transport en faisant appel à des véhicules venus de tout le Rwanda. Les Casques bleus devaient également patrouiller sur les trajets du retour. Le CICR et les ONG, y compris MSF, devaient assurer l’aide aux déplacés au bord des routes dans des postes provisoires de soins (way stations), dans des centres de transit et, à l’arrivée, dans les communes. Peu d’étapes clés de cette opération échappaient au monitoring des organismes internationaux Nations unies, haut-commissaire aux droits de l’homme, Opération sur le terrain au Rwanda. Préfecture de Butare, opération Kibeho. Rapport des activités de l’équipe de Butare du 18 avril au 12 mai 1995, Butare, 1995.. Dans les communes, les maisons qui servaient de cachots improvisés à l’APR étaient en partie accessibles pour de brèves visites aux moniteurs des droits de l’homme des Nations unies et aux délégués du CICR. Les camps militaires, certains cachots et les sites réputés être des lieux d’exécutions ou de dissimulations de cadavres, par exemple la forêt de Nyungwe ou le camp militaire de Huye, étaient les seuls endroits auxquels les personnels internationaux ne pouvaient accéder Ibid..

Dans la nuit du 17 au 18 avril, les soldats de l’APR, estimés à 2 500, entrèrent dans le camp de Kibeho et dans les petits camps périphériques de Ndago, Munini et Kamana. À Kibeho, ils chassèrent les habitants de leurs abris en détruisant ces derniers. Dans la panique, neuf enfants et une femme moururent piétinés. Les déplacés, environ 100 000 personnes, furent réunis sur la colline au centre du camp autour des installations occupées par les Casques bleus, Caritas et MSF. L’Unicef, le CICR et Oxfam ne furent pas autorisés par l’APR à leur distribuer de la nourriture. Dans l’ensemble, le calme de la foule était remarquable. L’APR annonça enfin clairement ses intentions : faire cesser tout approvisionnement des déplacés, les fouiller, procéder à des arrestations et les reconduire dans leurs communes.

Pendant les quatre premiers jours de cette opération de fermeture du camp, les déplacés demeurèrent debout sur la colline au centre du camp, sous la pluie, grelottant de froid, privés d’eau, de nourriture, d’accès aux latrines et à l’hôpital. Le 19 avril, la pluie ne suffisait plus à étancher la soif des déplacés. Quelques pierres furent lancées sur les soldats de l’APR qui empêchaient le ravitaillement en eau. En réponse, les soldats tirèrent en direction de la foule. Le même jour, le ministre de l’Intérieur, le commandant de l’APR de Kibeho, les représentants du HCR, du CICR et de différentes ONG ainsi que le chef de mission pour le Rwanda du HCDH se réunirent dans le camp pour discuter de l’opération en cours. Le 20 avril, l’équipe de MSF connaissait de grandes difficultés à franchir les barrages érigés par l’APR pour se rendre dans le camp et à l’hôpital. À l’intérieur de l’hôpital, les soldats de l’APR entravaient les soins sans provoquer de réaction de la part des Casques bleus pourtant sollicités par MSF pour protéger les patients et le personnel. En fin d’après-midi, une cinquantaine de soldats de l’APR entrèrent dans l’hôpital :

« Jeudi 20 avril, aux environs de 16 h 30, juste quand l’équipe de MSF quittait le camp pour rentrer à la maison, ils virent un groupe d’au moins 50 militaires de l’APR se dirigeant vers l’hôpital. Déjà, pendant la journée, de nombreux soldats étaient entrés et sortis de l’hôpital et avaient contrarié le travail de l’équipe. À 16 h 30, MSF demanda à la Minuar s’ils pouvaient affecter des hommes à la garde de l’hôpital pour la nuit. La Minuar répondit qu’ils le feraient mais ne le firent pas. À 18 heures, l’opérateur radio local qui restait jour et nuit dans l’hôpital communiqua à l’équipe qu’il y avait des tirs dans le périmètre de l’hôpital. Le vendredi matin il y avait une vingtaine de cadavres étendus dans une tente à côté

de l’hôpital : MSF les examina et conclut que 16 avaient été tués par balles, 2 par machettes et 3 par des causes inconnues – probablement étouffés dans la paniqueMSF, Rapport sur les événements du camp de Kibeho, en avril 1995, Kigali, 16 mai 1995, p. 4.. »

Entre le 18 et le 21 avril, environ 10 000 personnes furent évacuées du camp. Dans ces conditions où les déplacés n’étaient pas volontaires mais contraints au retour par la force, le HCR et l’OIM refusèrent dans un premier temps d’organiser les convois, sur recommandation de leurs sièges à Genève. Pour la même raison, le CICR ne participa pas à l’organisation des départs. Il essaya de délivrer son aide aux déplacés à toutes les étapes de leurs parcours. Son travail se poursuivit sur les routes, dans les hôpitaux, dans les cachots communaux et la prison de Butare. Du côté de l’ONU, sa branche civile, le Bureau d’urgence des Nations unies au Rwanda (United Nations Rwanda Emergency Office, Unreo), n’était pas représentée par un cadre de poids dans le camp. Les moniteurs du HCDH décidèrent de combler le vide administratif laissé par l’Unreo, le HCR, l’OIM et le CICR. Ils firent le choix de devenir le partenaire civil des militaires pour organiser les retours alors que cela n’était pas dans leur mandat. Le HCDH espérait ainsi pouvoir jouer un rôle clé dans l’opération de retour afin d’agir autant que possible en faveur du respect des droits humains des personnes déplacées. Les rapports entre les membres de MSF, le capitaine zambien commandant les Casques bleus et le moniteur des droits de l’homme présent dans le camp jour et nuit, étaient étroits et chaleureux. Des informations et des documents étaient échangés en permanence. Cela permettait à l’équipe de MSF qui ne dormait pas dans le camp de compléter ses informations.

En réalité, les moniteurs du HCDH n’arrivaient pas à enregistrer avec rigueur les personnes transportées avant leur départ. Pour l’APR, il s’agissait d’aller le plus vite possible. Les moniteurs obtenaient à grand-peine des soldats rwandais de pouvoir répartir les déplacés dans les véhicules selon leurs communes d’origine. Ils intervenaient également afin d’éviter que le bourrage des camions par les soldats n’entraîne la mort par suffocation d’une partie des passagers. Le 20 avril, le HCR, toujours sur recommandation de son siège en Europe, changea de position et décida de prêter main-forte à l’opération en cours. Pressée d’en finir au plus vite avec l’évacuation du camp, l’armée rwandaise décida d’autoriser qu’une partie des retours se fasse à pied. Elle satisfaisait ainsi une requête de ses partenaires internationaux qu’elle avait rejetée quelques jours plus tôt en invoquant des raisons humanitaires.

Le 22 avril, prétendant agir en état de légitime défense après avoir reçu des jets de pierres et de bâtons, l’APR ouvrit le feu sur la foule encerclée en utilisant des fusils d’assaut, des mitrailleuses, des grenades, des roquettes antichars et un mortier. Les tirs se développèrent sur trois périodes de temps : de 7 heures à 11 heures, de 12 h 05 à 13 h 30 et de 15 h 45 à 18 heures MSF, Report on events in Kibeho camp, Kigali, 16 mai 1995..

En 2011, un soldat australien se souvenait des événements survenus ce matin du 22 avril 1995 avant l’arrivée de l’équipe de MSF :

« Vers 10 heures du matin, des personnes déplacées tentèrent de s’enfuir et nous les vîmes courir à travers les failles du dispositif [d’encerclement par les soldats rwandais]. Nous regardions (et ne pouvions faire grand-chose de plus) quand ces personnes furent poursuivies et essuyèrent des tirs. Les soldats de l’APR n’étaient pas des tireurs d’élite : ils étaient parfois à moins de 10 mètres de leur proie et la manquaient quand même. S’ils réussissaient à blesser quelques malheureux fuyards, ils économisaient leurs précieuses balles, achevaient leur victime à la baïonnette. Cela continua pendant deux heures jusqu’à ce que les personnes déplacées qui avaient fui soient mortes ou mourantesPaul Jordan, « Witness to genocide, a personal account of the 1995 massacre », www.anzacday.org.au, 28 mars 2011.. »

L’équipe internationale de MSF arriva dans le camp à la mi-journée et fut présente au cours des deux dernières périodes de la fusillade.

« Quand nous étions encore en train de nous répartir le travail, un des membres de l’équipe nous communiqua par radio, de l’extérieur de la parcelle de la Minuar, qu’il avait vu une colonne de soldats de l’APR descendre la colline à partir de l’église, en sifflant et en chantant. Alors, d’intenses tirs commencèrent autour de l’hôpital et nous nous couchâmes à terre. Je regardai ma montre, il était 12h05MSF, ibid., p. 8.. »

Un médecin et un logisticien de MSF arrivèrent à pénétrer brièvement dans l’hôpital avec une équipe de Casques bleus zambiens. L’hôpital du camp était envahi par l’APR qui le transforma en une position d’où elle tirait sur les déplacés. À l’intérieur, les soldats tuèrent des patients et pillèrent le matériel, notamment les générateurs d’électricité. Seuls huit nourrissons, affamés, hurlants et abandonnés sur des lits purent être évacués. L’équipe de MSF quitta l’hôpital et se réfugia dans une des parcelles tenue par les Casques bleus qui se trouvait non loin :

« Sur notre chemin vers le deuxième poste de la Minuar, nous devions passer à travers la foule qui se tenait calmement debout, terrorisée. À un endroit, il n’y avait pas d’autre chemin pour arriver au poste que de marcher dans une ruelle remplie de morts et d’agonisants, hommes, femmes et enfants, empilés sur trois couchesMSF, ibid., p. 9.. »

En début d’après-midi, des milliers de déplacés poursuivis par des soldats de l’APR qui leur tiraient dessus envahirent la parcelle des Casques bleus zambiens. D’autres venaient s’échouer sur les fils barbelés qui entouraient la position militaire de l’ONU. Des dizaines de blessés et des centaines d’enfants séparés de leurs familles se trouvaient sur la parcelle tenue par les forces onusiennes qui, comme l’équipe de MSF,se barricadèrent dans les bâtiments. Quand les tirs cessèrent, les Casques bleus forcèrent les déplacés encore valides et terrorisés à sortir de la parcelle.

« À l’extérieur des bâtiments, l’APR les attendait et les bastonnait avec violence. Nous voyions à travers les vitres les coups pleuvoir. Un vieil homme accusé d’être entré dans les bâtiments de la Minuar avec une grenade est abattu un peu plus loin par un militaire de l’APRMSF, Témoignage sur le massacre de Kibeho, Geneviève Legrand, Kigali, avril 1995.. »

En milieu d’après-midi, les tirs contre les déplacés reprirent :

« À ce moment, il y avait un tir permanent de mitrailleuse combiné à des armes plus lourdes. Le tir permanent de mitrailleuse venait de juste en dehors du deuxième poste de la Minuar où nous nous trouvions. Un des soldats de la Minuar revenant au poste commentait : « Ils les pulvérisent. » Les soldats [de l’APR] tiraient directement dans la foule qui fuyait en paniquant, piétinant inévitablement tous ceux qui tombaient au sol. Au bout d’une heure, plus rien n’était visible des masses de gens qui se tenaient debout là les jours précédents. L’ensemble de la zone était juste couverte par des milliers de corpsMédecins Sans Frontières, Report on events in Kibeho camp, p. 10.. »

Autour de la position des Nations unies, des centaines de cadavres jonchaient le sol. Certaines de ces scènes furent photographiées par le moniteur des droits de l’homme basé à Kibeho, Mark Cuthbert-Brown (soldat australien, provost marshal de la Minuar), et Paul Lowe, un photographe de l’agence Magnum Stephen Smith, « Le jour où l’armée rwandaise a tiré sur les réfugiés de Kibeho. Paul Lowe, photographe, a été témoin du massacre du 22 avril », Libération, 15 mai 1995.

MSF, Photographies Kibeho, avril 1995, [archives juridiques]. Stephanie Kleine-Ahlbrandt, « The Kibeho Tragedy (Rwanda, April-May 1995) through the lens of Mark Cuthbert-Brown », Warning Graphic Content, PBase.com, 2014. http://www.pbase.com/kleine/cuthbertbrown_kibeho&page=all (checked September 2015).. Ce jour-là, environ 90 personnes purent être transférées à l’hôpital de Butare après avoir reçu les premiers soins des Casques bleus. Des centaines de blessés ne recevaient aucun soin. Les Casques bleus zambiens et australiens présents sur place donnaient après un comptage une estimation du nombre de morts autour de 4 050. Ils précisaient ne pas avoir été en mesure de finir de compter tous les corps sur la colline, à la fin de cette journée du 22 avril 1995. Un réalisateur de film australien, George Gittoes, venu couvrir le premier anniversaire du génocide des Tutsis, était l’invité des soldats australiens de Kibeho. Vingt ans plus tard il se souvient : « J’ai filmé l’APR tirant au mortier et à la mitrailleuse dans une foule de civils essayant de fuir. […] Je ne doute pas qu’il y ait eu plusieurs milliers de morts de plus que le chiffre officiel Kylie Stevenson, « Australian troops remember Kibeho massacre in Rwanda », NT News, 21 avril 2015.. »

Le lendemain, le 23 avril, les soldats rwandais bloquèrent l’accès de l’équipe de MSF à l’hôpital et à la parcelle des Casques bleus. Le même jour, MSF dénonçait publiquement le massacre commis par l’armée rwandaise. Dans ses communiqués de presse, l’organisation donnait une fourchette en guise d’estimation du nombre de morts (de 4 000 à 8 000) et protestait contre le fait que l’APR faisait obstruction aux soins médicaux et aux secours MSF New York, « Five to eight thousand victims of massacres in Kibeho camp, and many collapse of exhaustion among the 80,000 displaced people on a forced march », USA Press Release, 23 avril 1995.. La situation à Kibeho était largement couverte par la presse internationale Colette Braeckman, « Kibeho. La pire manière de crever l’abcès », Le Soir, Bruxelles, 24 avril 1995.

Donatella Lorch, « As many as 2,000 are reported dead in Rwanda », The New York Times, 24 avril 1995. « Hutus in Rwanda death camp turn down pleas to surrender », The Moscow Times, 28 avril 1995, article non signé.

Frédéric Fritscher, « Le gouvernement de Kigali fait évacuer plusieurs camps de réfugiés par la force », Le Monde, Paris, 27 avril 1995..