Jean-Hervé Bradol & Marc Le Pape

Médecin, diplômé de Médecine tropicale, de Médecine d'urgence et d'épidémiologie médicale. Il est parti pour la première fois en mission avec Médecins sans Frontières en 1989, entreprenant des missions longues en Ouganda, Somalie et Thaïlande. En 1994, il est entré au siège parisien comme responsable de programmes. Entre 1996 et 2000, il a été directeur de la communication, puis directeur des opérations. De mai 2000 à juin 2008, il a été président de la section française de Médecins sans Frontières. De 2000 à 2008, il a été membre du conseil d'administration de MSF USA et de MSF International. Il est l'auteur de plusieurs publications, dont "Innovations médicales en situations humanitaires" (L'Harmattan, 2009) et "Génocide et crimes de masse. L'expérience rwandaise de MSF 1982-1997" (CNRS Editions, 2016).

Marc Le Pape a été chercheur au CNRS et à l'EHESS. Il est actuellement membre du comité scientifique du CRASH et chercheur associé à l’IMAF. Il a effectué des recherches en Algérie, en Côte d'Ivoire et en Afrique centrale. Ses travaux récents portent sur les conflits dans la région des Grands Lacs africains. Il a co-dirigé plusieurs ouvrages : Côte d'Ivoire, l'année terrible 1999-2000 (2003), Crises extrêmes (2006) et dans le cadre de MSF : Une guerre contre les civils. Réflexions sur les pratiques humanitaires au Congo-Brazzaville, 1998-2000 (2001) et Génocide et crimes de masse. L'expérience rwandaise de MSF 1982-1997 (2016).

Chapitre I De la persécution des rwandophones en Ouganda au génocide des Rwandais tutsis

La première intervention de Médecins Sans Frontières (MSF) au Rwanda date d’octobre 1982, lorsque le président Milton OboteAu pouvoir du 17 décembre 1980 au 27 juillet 1985.expulsa d’Ouganda 40 000 rwandophones (hutus et tutsis) jugés hostiles au pouvoir en place. Le Rwanda les qualifiait alors d’« Ougandais d’expression rwandaise » et ne souhaitait pas leur arrivée sur son territoire André Guichaoua (dir.), Exilés, réfugiés, déplacés en Afrique centrale et orientale, Paris, Karthala, 2004, p. 119.. À la demande du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), MSF démarra des activités médicales en collaboration avec la Croix-Rouge rwandaise (CRR) pour cette population qui venait de s’établir dans le nord du Rwanda, aux abords du parc de l’Akagera, et dont la majorité retournerait en Ouganda après l’arrivée au pouvoir de Yoweri Museveni en 1986. En janvier 1984, de nouveau à la demande du HCR, MSF démarra une intervention dans les huit camps situés dans le sud-ouest de l’Ouganda où une partie de la population de langue rwandaise avait été regroupée de force MSF, Évaluation annuelle du programme MSF dans les camps d’installation rwandais, 1986.. MSF y assurait les soins préventifs et curatifs pour 104 000 personnes ainsi que la formation du personnel local. Dans ces camps, activités politiques et humanitaires étaient intriquées. La Rwandese Refugee Welfare Foundation (RRWF) avait été créée en 1979 et s’était transformée l’année suivante en un mouvement politique, la Rwandese Alliance for National Unity (Ranu). À partir de 1981, des jeunes Tutsis de la Ranu avaient rejoint la guérilla de Yoweri Museveni contre le régime de Milton Obote, auteur de persécutions contre les rwandophones. Après la victoire de la rébellion en 1985, les guérilleros d’origine rwandaise occupèrent de hautes fonctions au sein du nouveau régime ougandais. Ainsi, Fred Rwigema, futur président et fondateur en 1987 du Front patriotique rwandais (FPR), devint secrétaire d’État à la Défense, puis conseiller du président Museveni, tandis que Paul Kagame fut l’un des chefs de la Sécurité militaire. Au cours du travail d’assistance aux réfugiés, le personnel international de MSF côtoyait des collègues rwandais dont certains allaient devenir des cadres du FPR.

Au Rwanda de la fin des années 1980, la situation politique n’était pas la seule à être préoccupante. La détérioratio, des conditions économiques avait pris une tournure dramatique au cours des années 1988 et 1989. La famine touchait le sud du pays. Au-delà de l’accident climatique – une sécheresse persistante depuis 1984 –, la crise soulignait l’essoufflement du modèle économique national qui était centré sur l’autosuffisance alimentaire. Le nombre d’habitants avait doublé en vingt ans et la densité de population était désormais l’une des plus élevées du monde. Dans ce pays où plus de 90 % des familles avaient des activités agricoles, la taille moyenne des exploitations familiales était devenue inférieure à un hectare. Avec de si petites parcelles, de nombreuses familles ne parvenaient plus à se procurer les denrées alimentaires nécessaires. La moitié des enfants de moins de 5 ans du pays souffraient déjà de malnutrition chronique Philip Verwimp, Agricultural Policy, Crop Failure and the ‘Ruriganiza’ Famine (1989) in Southern Rwanda: a prelude to genocide?, Discussion paper series, Département d’économie, Université catholique de Louvain, juin 2002..

La première offensive militaire du FPR

En octobre 1990, les négociations entre l’Ouganda et le Rwanda, pour le retour des réfugiés, semblaient s’enliser. En Ouganda, le rôle joué par les rwandophones auprès de Yoweri Museveni faisait l’objet de dénonciations politiques xénophobes. Le FPR choisit alors d’entrer au Rwanda les armes à la main La branche militaire du FPR était l’Armée patriotique rwandaise (APR).. L’offensive fut lancée, le 1er octobre, à partir de l’Ouganda. Elle provoqua le déplacement de milliers de personnes à l’intérieur du Rwanda ainsi qu’un nouvel afflux de plusieurs milliers de réfugiés rwandais en Ouganda. Déjà présentes en Ouganda, les équipes de MSF entreprirent une mission exploratoire afin de fournir une assistance médicale aux 7 000 réfugiés rwandais arrivés dans le sud-ouest du pays, à la suite de l’offensive. Les activités (soins préventifs et curatifs, approvisionnement en eau et assainissement) démarrèrent dans le camp de Nakivale, à Mbarara. Simultanément, une équipe fut envoyée au Rwanda à partir de Bruxelles et débuta une intervention d’appui aux centres de santé des communes où se regroupaient les déplacés de guerre dans la préfecture de Byumba, au nord-est du pays. Une troisième équipe tenta, depuis l’Ouganda, d’explorer la zone occupée par les rebelles au nord du Rwanda. Les responsables du FPR à Kampala avaient répondu sans empressement aux demandes de rendez-vous. Lors d’une rencontre, ils avaient néanmoins déclaré avoir besoin de matériel médical, en particulier pour la chirurgie de guerre. Le 20 octobre 1990, les représentants de MSF entrèrent dans la zone rebelle par Mirama Hills sans rencontrer d’obstacles du côté ougandais. De l’autre côté de la frontière, les officiers de la branche militaire de la rébellion n’autorisèrent ni la visite de la zone ni celle de leur hôpital de campagne, et ils déclinèrent toute offre d’assistance médicale :

« Il [le commandant Furuma de la rébellion] proposa alors de visiter un petit dispensaire, Nyabwishongwezi [commune de Muvumba, préfecture de Byumba], à 15 km au sud-ouest du poste frontière, qui était géré par des soeurs catholiques espagnoles. Les soeurs étaient inquiètes de leur sort. Elles voulaient partir, nous leur assurons que nous ferons tout pour les faire sortir. Furuma promit un passage sécurisé de la frontière. Le dispensaire des soeurs est la seule structure médicale de la zone. Il était en bon état et couvrait les besoins médicaux de base pour +/- 10 000 paysans hutus vivant là avant l’invasion rebelle. À cette période, les soeurs avaient 150 consultations/jour. Depuis l’attaque rebelle, la moitié de la population était partie et les consultations avaient chuté à seulement 20 patients/jour. Quand nous rentrions, nous insistâmes pour rencontrer le personnel médical de l’APR, mais notre proposition fut déclinée. Nous ne fûmes pas autorisés à visiter leur hôpital de campagne MSF-Hollande, « Exploratory mission to Rwanda, general and security

situation report & Follow-up », document confidentiel, Amsterdam,

mai 1990.. »

Pour contenir l’avancée de la rébellion, Kigali obtint l’appui de troupes belges, françaises (opération Noroît) et zaïroises. Leur intervention permit aux Forces armées rwandaises (FAR) de reconquérir le terrain perdu. Les troupes belges et zaïroises quittèrent rapidement le pays. L’armée française poursuivit son engagement et devint le garant militaire de la survie du régime.

Au cours de l’année 1991, la situation sembla s’apaiser. En mars, un accord de cessez-le-feu fut signé à N’sele, un faubourg de Kinshasa. En novembre 1991, le système des quotas scolaires et professionnels qui limitaient le nombre de Tutsis pouvant avoir accès aux formations et aux emplois fut abandonné. Le premier gouvernement rwandais élargi à plusieurs formations politiques fut formé en décembre. Des libérations massives de détenus politiques suivirent une loi d’amnistie votée en décembre.

En dépit des avancées lors des négociations politiques, les pogroms contre les Tutsis avaient repris dans la préfecture de Gisenyi dès 1990. D’autres les suivirent en 1991 dans les préfectures de Kigali, Ruhengeri et Byumba. En mars 1992, au Bugesera (zone rurale de la préfecture de Kigali), les massacres de Tutsis, fomentés par des autorités extrémistes, s’intensifièrent au point que plusieurs organisations de défense des droits de l’homme avertirent, dans un rapport rendu public en mars 1993, que l’intensité des persécutions à l’encontre des Tutsis conduisait à s’interroger sur la pertinence de la qualification de génocide.

« Les témoignages prouvent que l’on a tué un grand nombre de personnes pour la seule raison qu’elles étaient Tutsi. La question reste de savoir si la désignation du groupe ethnique « Tutsi » comme cible à détruire relève d’une véritable intention, au sens de la Convention [Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 1948] de détruire ce groupe ou une part de celui-ci « comme tel ». […] Certains juristes estiment que le nombre de tués est un élément d’importance pour que l’on puisse parler de génocide. Les chiffres que nous avons cités, certes considérables pour le Rwanda, pourraient, aux yeux de ces juristes, rester en deçà du seuil juridique requis Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (Paris),

Union interafricaine des droits de l’homme et des peuples (Ouagadougou),

Africa Watch (New York, Washington, Londres), Centre international des droits de la personne et du développement (Montréal), Rapport de la commission

internationale d’enquête sur les violations des droits de l’homme

au Rwanda depuis le 1er octobre 1990, 7‑21 janvier 1993, Paris, mars 1993,

p. 50‑51.. »

En août 1992, un groupe d’observateurs militaires neutres (GOMN) fut formé par l’Organisation de l’unité africaine (OUA) avec pour mission de surveiller la mise en oeuvre du cessez-le-feu. Le même mois, des Tutsis étaient massacrés dans la préfecture de Kibuye. En janvier 1993, il y eut à nouveau des tueries de Tutsis et d’opposants politiques dans les préfectures de Gisenyi, Ruhengeri, Kibuye et Byumba. En février 1993, une nouvelle offensive du FPR à partir de l’Ouganda entraîna une augmentation considérable du nombre des déplacés à l’intérieur du pays. Ceux qui avaient déjà fui durant les premières phases de la guerre depuis 1990 descendirent un peu plus au sud. Situés dans la préfecture de Byumba, les camps de Kisaro, Kinihira, Buyoga et Tumba se vidèrent. L’ensemble des constructions et du matériel de MSF de ces sites fut détruit ou pillé. Tout était à refaire, mais à beaucoup plus grande échelle, dans de nouveaux camps. Pour l’ensemble du pays, les autorités parlaient désormais d’un million de personnes déplacées dont un grand nombre s’installait à Kigali ou à ses portes.

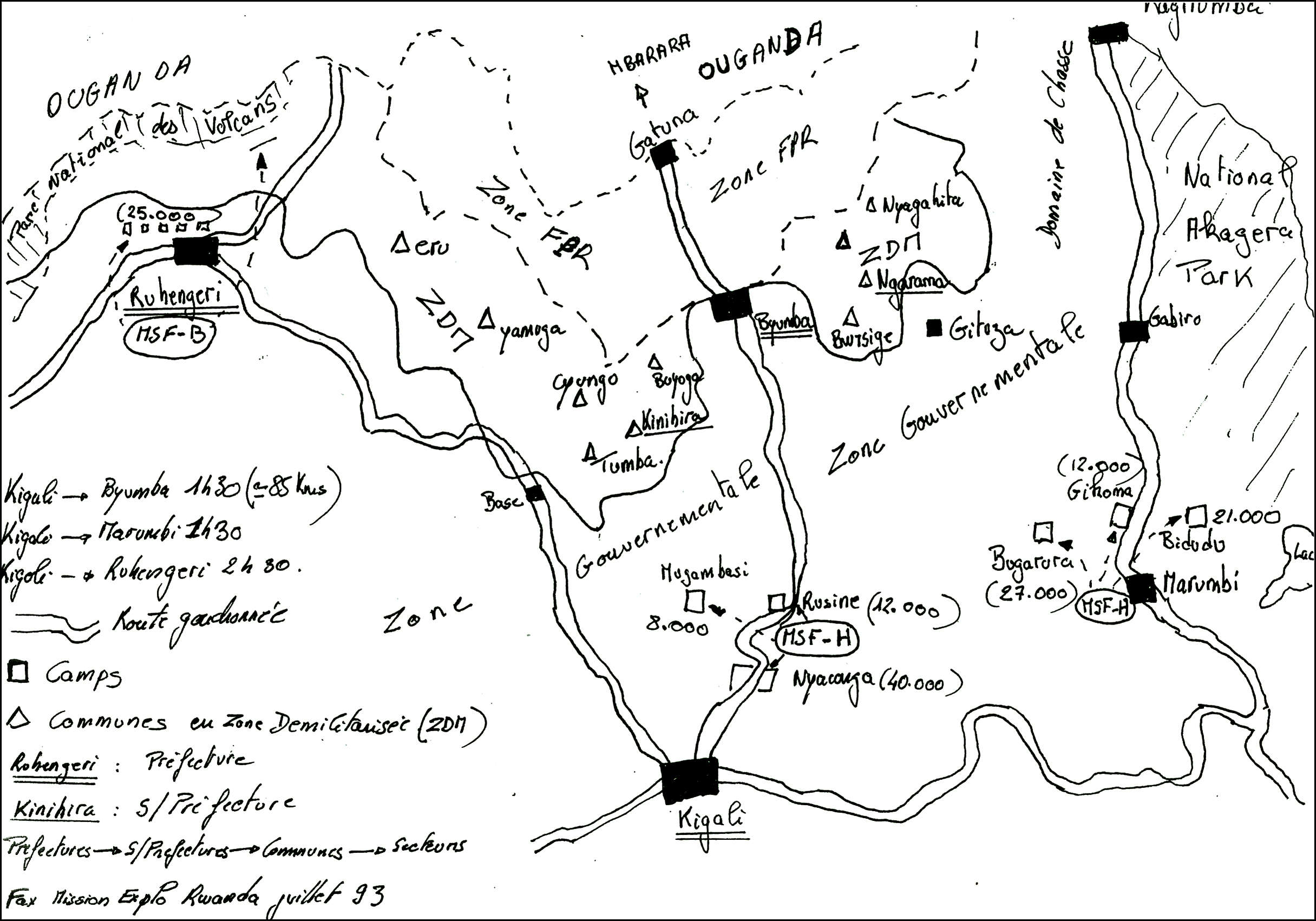

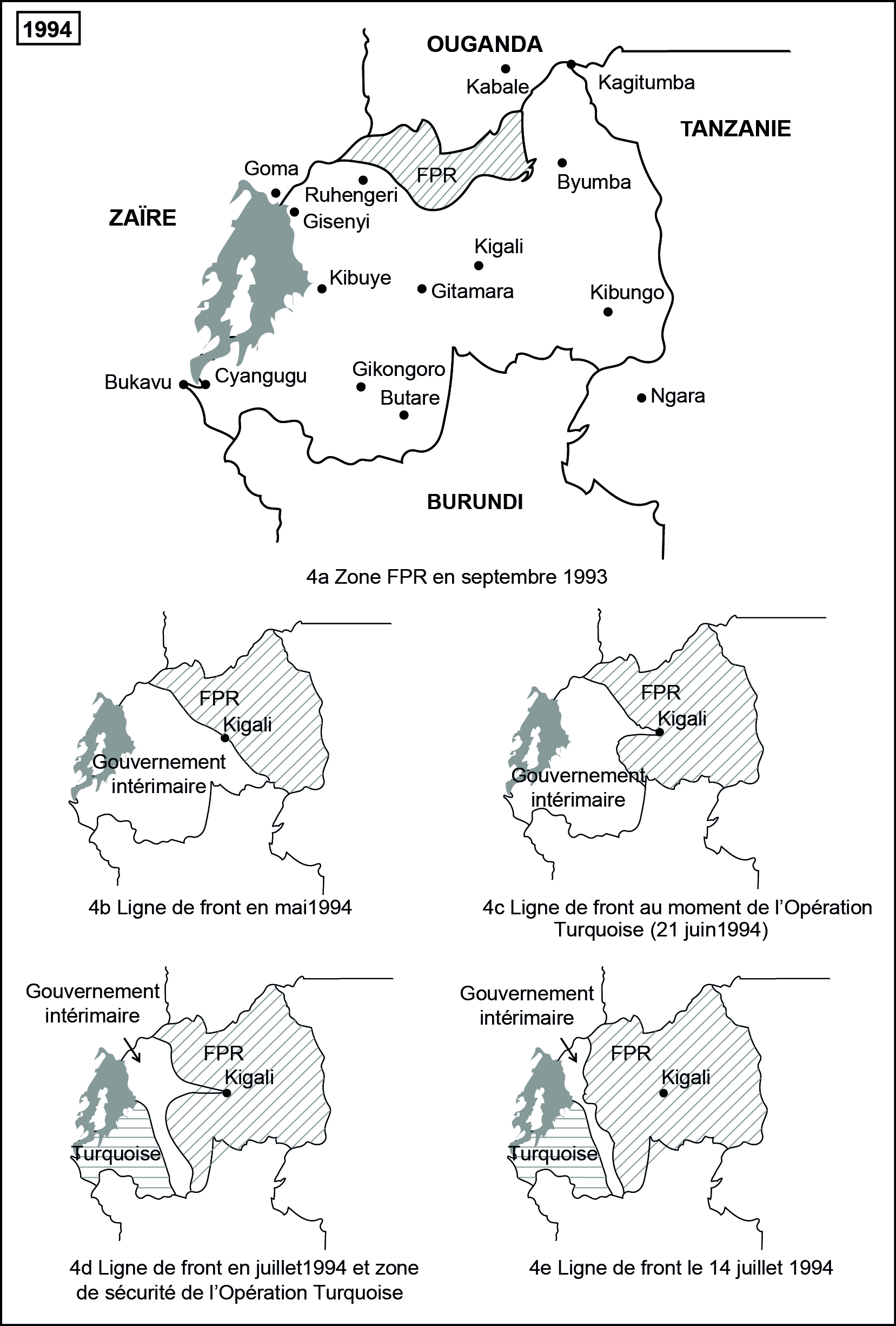

Des négociations commencées en Tanzanie, à partir du mois de mars 1993, aboutirent à un nouvel accord de cessez-le-feu. La géographie politique du Rwanda s’établissait désormais ainsi : dans le nord, sur une partie des préfectures de Byumba et Ruhengeri, une bande de territoire jouxtant la frontière ougandaise était contrôlée par la rébellion ; le sud du pays et la capitale demeuraient sous l’autorité du gouvernement ; entre la zone gouvernementale et la zone rebelle, une zone dite tampon devait être démilitarisée par les belligérants. Si une grande partie des déplacés avaient trouvé refuge au sein de la population, d’autres étaient installés dans des camps. Dans la préfecture de Ruhengeri, les sites étaient de petite taille, comprenant 500 à 3 000 personnes. En conséquence, à une intervention directe dans les camps de déplacés fut privilégié un appui aux hôpitaux, aux postes et aux centres de santé situés à proximité de ces petits camps, notamment pour les communes de Mukingo, Nyakinama, Cyabingo et Ruhondo. À l’intérieur de la préfecture de Byumba, 155 000 personnes étaient regroupées dans dix camps (Rusine, Nyacyonga 1 et 2, Mugambazi, Bugarura, Bidudu, Gikoma 1 et 2, Kiziguro et Gituza). La situation y était catastrophique. Les épidémies, notamment celles de paludisme et de dysenterie, décimaient une population fragilisée par la dénutrition, un accès insuffisant à l’eau potable, un manque de latrines et des abris précaires. MSF approvisionnait en eau les populations déplacées, construisait des latrines, diffusait un insecticide dans les abris, vaccinait contre la rougeole, assurait des soins de santé primaires notamment contre les infections, procédait à l’administration de traitement de masse contre le paludisme, prenait en charge des milliers d’enfants atteints de malnutrition aiguë et installait un système de surveillance épidémiologique dans les camps. Malgré les efforts réalisés, les équipes ne parvenaient pas à ramener le nombre des décès au dessous du seuil de catastrophe pendant de longs mois. Ainsi, en juin 1993, dans les camps de Nyacyonga et Rusine, les taux de mortalité étaient respectivement de 8 et 5 pour 10 000 personnes par jourMSF-Hollande, « The displaced in Rwanda, smaller numbers, bigger disaster », document interne et confidentiel, Amsterdam, 22 juin 1993.

En Afrique, au cours des années 1990, la normale se situe autour de 0,3 à 0,5 décès pour 10 000 personnes par jour. Au-delà de 1 décès pour 10 000 personnes par jour, on considère qu’il s’agit d’une urgence, au-delà de 2, la catastrophe est avérée. The Sphere Project, Humanitarian Charter and

Minimum Standards in Disaster, Oxford, Oxfam Publishing, 2000, p. 260.

La version préliminaire de ce document circule à partir de 1998.. La malnutrition aiguë sévère progressait et les centres de réhabilitation nutritionnelle intensive traitaient des milliers d’enfants, en particulier dans le camp de Nyacyonga.

Hormis la catastrophe sanitaire frappant les camps de déplacés de la zone gouvernementale, deux autres situations inquiétaient les travailleurs humanitaires : l’absence de l’aide internationale dans la zone contrôlée par la rébellion et sa faiblesse dans la zone tampon entre les belligérants. MSF décida de soutenir certains postes et centres de santé de la zone tampon dans la préfecture de Ruhengeri. L’association essaya également de mieux connaître la situation sanitaire et l’état des centres de soins dans la zone tampon de la préfecture de Byumba. Certains déplacés étaient retournés y vivre alors que de nombreux autres faisaient des allers-retours entre leur refuge en zone gouvernementale et leurs champs localisés dans la zone tampon. En juillet 1993, interrogés par les membres de MSF, des paysans rencontrés lors d’une mission exploratoire déclarèrent ne pas pouvoir résider en permanence dans la zone tampon en raison des tueries perpétrées par les soldats de la rébellion Jean-Hervé Bradol, coauteur de cet ouvrage, faisait partie de cette mission.. En mars 1993, une mission exploratoire avait déjà été envoyée à partir de l’Ouganda dans la zone contrôlée par le FPR, au nord des préfectures de Ruhengeri et de Byumba. Elle entra au Rwanda par le poste frontière de Gatuna. La région s’était vidée de sa population. Les champs étaient laissés à l’abandon. Les rares habitants restés sur place avaient été déplacés par les rebelles de leurs lieux habituels de résidence et regroupés sur des sites comme ceux de Gishambashi, Butaro, Gitare et Rugamara, dans la préfecture de Ruhengeri. Aux dires des représentants du FPR, la population avait été rassemblée pour favoriser son accès à l’éducation et aux soins. L’équipe de MSF décida de ne pas proposer d’intervention dans ces camps en zone contrôlée par le FPR, car il était prévu que les deux camps (Gitare et Rugamara) où la situation sanitaire était critique soient bientôt fermés. Leurs habitants devaient retourner dans leurs communes d’origine à la suite d’un accord passé entre les belligérants. Une nouvelle mission exploratoire pour mieux comprendre la situation sanitaire de la zone contrôlée par le FPR fut tentée en juillet 1993 à partir de Kigali. Les autorisations des deux parties avaient été obtenues grâce à la médiation d’un officier sénégalais du GOMN de l’OUA Le capitaine Mbaye Diagne fut tué à Kigali le 31 mai 1994 par un tir de mortier du FPR.. Sur la route qui menait à leur quartier général de Mulindi, les rebelles ordonnèrent à l’équipe de MSF de faire demi-tour alors qu’elle se trouvait dans le convoi du GOMN.

L'arrivée des réfugiés burundais en octobre 1993

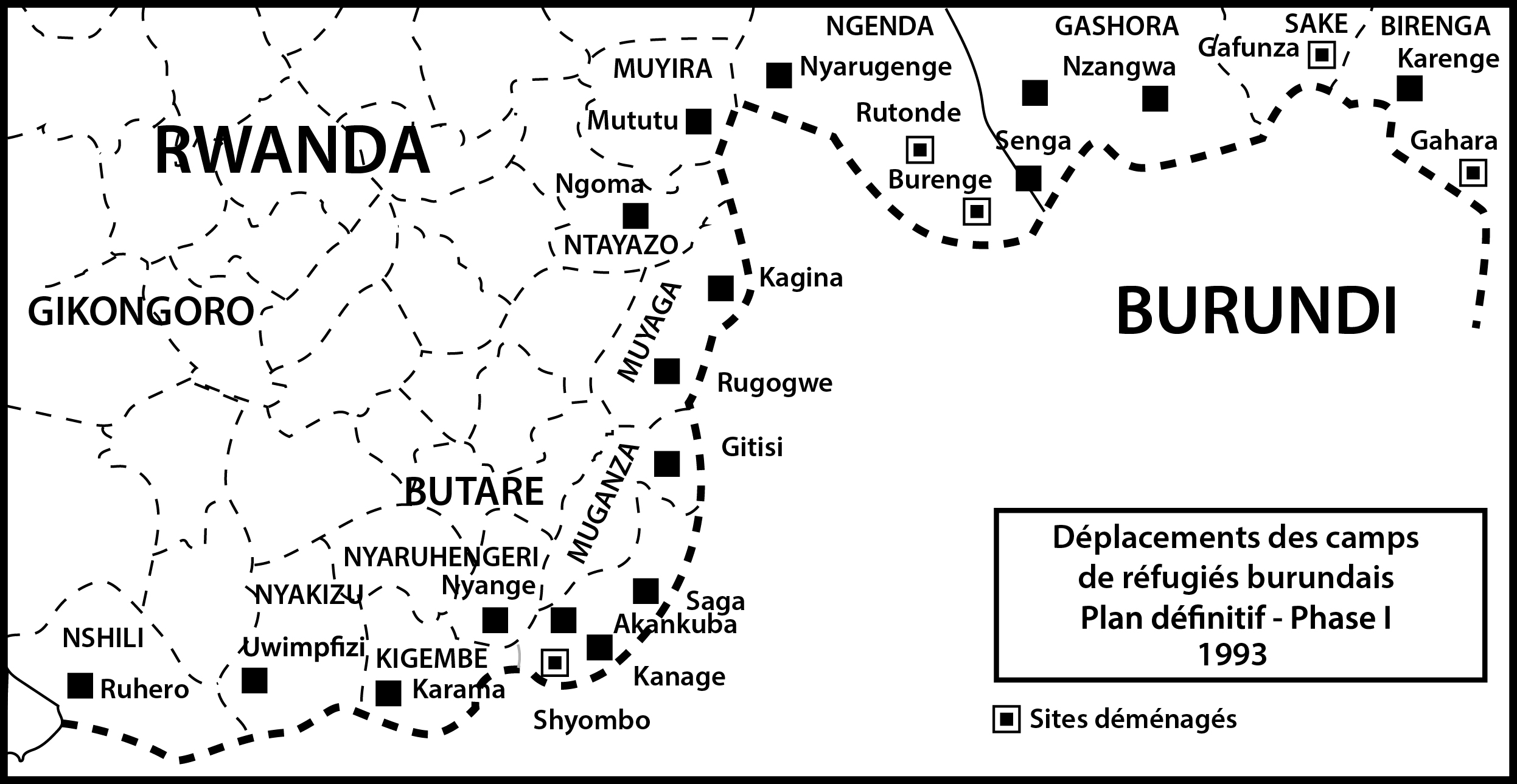

Le 4 août 1993, la signature des accords d’Arusha (Tanzanie) entre le gouvernement rwandais et l’opposition suscita un espoir de paix. Les accords prévoyaient que le FPR rejoigne un gouvernement d’union nationale et que sa branche armée intègre les FAR. Les troupes françaises, qui étaient intervenues en appui au régime de Juvénal Habyarimana, devaient quitter le pays. La résolution 872 du Conseil de sécurité des Nations unies prévoyait l’arrivée à l’automne d’un contingent de Casques bleus Nations unies, Conseil de sécurité, S/RES/872, 5 octobre 1993. – ils étaient 1 260 fin décembre. Mais l’embellie allait être de courte durée. En octobre 1993, au Burundi, un petit groupe de militaires tutsis assassina Melchior Ndadaye, qui était à la fois le premier Président hutu et le premier Président élu démocratiquement de ce pays Au Burundi, l’armée était sous le contrôle d’officiers tutsis. Les deux précédents présidents, Jean-Baptiste Bagaza (1976‑1987) et Pierre Buyoya (1987‑1993) étaient des officiers tutsis arrivés au pouvoir par un coup d’État. Comme au Rwanda, la grande majorité de la population est hutue. L’arrivée au pouvoir d’un président hutu, élu démocratiquement, était suivie de près par le voisin rwandais.. Les milices des partis qui avaient soutenu le Président procédèrent à des massacres de Tutsis. L’armée, appuyée également par des milices, lança à son tour une campagne de massacres contre des populations hutues. À la fin octobre et au début novembre, environ 700 000 Burundais, en majorité des Hutus, partirent se réfugier au Rwanda, en Tanzanie et au Zaïre. C’est ainsi qu’environ 260 000 réfugiés burundais vinrent s’ajouter aux 352 000 déplacés internes du conflit rwandais installés dans des camps. À cette époque, 900 000 paysans étaient toujours censés bénéficier d’une aide alimentaire à la suite de la famine des années 1988 et 1989. En mars 1994, dans ce pays d’environ 7 millions d’habitants, le total des personnes recensées comme bénéficiant d’une aide par le Secrétariat permanent du comité de crise s’élevait à plus de 1,5 million.

Les autorités rwandaises, les agences des Nations unies (HCR, Programme alimentaire mondial…), le mouvement de la Croix-Rouge (société nationale, Croix-Rouge de Belgique, Fédération internationale et Comité international), les organisations non gouvernementales internationales (Action internationale contre la faim, Oxfam, Médecins du Monde, MSF…), les églises et leurs organismes d’aide tels que Caritas étaient dépassés par l’ampleur de la tâche. La catastrophe sanitaire qui avait frappé les déplacés rwandais se répétait avec les réfugiés burundais. Comment expliquer l’efficacité limitée de l’aide dans les camps ? D’abord, il faut prendre en compte le fait que la catastrophe survenait au sein de groupes de populations dont la situation socio-économique comme l’état de santé étaient déjà critiques. Un indicateur illustre cette double fragilité : environ un enfant rwandais sur deux et un enfant burundais sur trois étaient atteints de malnutrition chronique selon des évaluations démographiques et sanitaires réalisées à l’échelle nationale en 1992 pour le Rwanda et en 1987 pour le BurundiBernard Barrère et al., Enquête démographique et de santé, Rwanda 1992, Kigali, Calverton, Office national de la population (Rwanda) et DHS-Demographic and Health Surveys, Macro International

Inc, 1994.

Léonce Segamba et al., Enquête démographique et de santé au Burundi, 1987, Gitega, ministère de l’Intérieur (Burundi), Westinghouse, Institute for Resource Development, 1988. . La nourriture fournie dans les camps était impropre à la consommation. Il s’agissait de grains de maïs durs comme de petites pierres fournis par le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM). Aucun moulin n’était mis à disposition pour les réduire en farine. De plus, aucune nourriture adaptée à la réhabilitation nutritionnelle des jeunes enfants n’était prévue. Or, si les enfants de moins de 5 ans ne représentaient qu’environ un cinquième de la population, leur mortalité était le double de celle de la population générale. En outre, l’approvisionnement du pays par le PAM et les distributions de nourriture étaient irréguliers et incomplets. Une partie de la nourriture était détournée par l’organisme responsable de la distribution : la Croix-Rouge rwandaise. De novembre 1993 à février 1994, dans les camps de Burenge et Nzangwa (Bugesera, partie rurale de la préfecture de Kigali), les rations distribuées étaient inférieures, en moyenne, à 1 500 kilocalories (kcal) par jour et par personne et étaient parfois inférieures à 1 000 kcal pendant plusieurs semaines Christine Cambrezy et al., Évaluation du programme d’aide nutritionnelle et alimentaire auprès des réfugiés burundais au Rwanda. Intervention de MSF dans les camps de Burenge, Nzangwa et Masa, octobre 1993- mars 1994, Paris, Épicentre, avril 1994.. Les normes utilisées par les agences spécialisées des Nations unies recommandaient une ration alimentaire d’au moins 2 100 kcal par jour et par personne. Dans les camps et au sein des organismes d’aide, des fonctionnaires détournaient l’aide alimentaire destinée aux déplacés rwandais et aux réfugiés burundais en manipulant les listes de personnes bénéficiaires.

Pour le traitement de la dénutrition aiguë sévère des enfants, les protocoles en vigueur imposaient une hospitalisation au moins égale à un mois et les aliments thérapeutiques utilisés étaient loin de posséder les qualités qu’ils auraient dix ans plus tard C’est au Rwanda qu’ont été utilisés les laits thérapeutiques de nouvelle génération (F100) pour la première fois.. Les mères se décourageaient souvent en raison de la longue durée d’hospitalisation et de l’impact limité des soins sur l’état de leurs enfants. Dans le camp de Burenge (commune de Ngenda, préfecture de Kigali), la proportion d’enfants sortant guéris du centre nutritionnel intensif était respectivement de 11 % et 34 % en décembre 1993 et janvier 1994. Pour les mêmes mois, les proportions d’abandon du traitement étaient respectivement de 70 % et 51 % Christine Cambrezy et al., op. cit., p. 11.. Le phénomène infectieux le plus meurtrier et le plus souvent présent à l’ouverture des camps était une épidémie de diarrhée sanglante due à une bactérie (Shigella dysenteriae type 1). La proportion des réfugiés touchés par l’épidémie pouvait dépasser un sur quatre et un sur deux pour les enfants de moins de 5 ans. La létalité atteignait environ 5 % parmi les malades dont l’âge était inférieur à 15 ans ou supérieur à 45 ans, alors que pour le reste des patients elle était d’environ 2 % Christophe Paquet et al., « Une épidémie de dysenterie à Shigella dysenteriae type 1 dans un camp de réfugiés au Rwanda », Cahiers d’études et de recherches francophones/Santé, vol. 5, n° 3, 1995, p. 183.. Les souches bactériennes en question, très agressives à l’encontre du tube digestif, aggravaient l’état nutritionnel. En outre, les bactéries responsables de ces épidémies de diarrhées sanglantes étaient souvent résistantes aux antibiotiques utilisés (ampicilline, cotrimoxazole, chloramphenicol et acide nalidixique). Les profils de résistances bactériennes aux antibiotiques usuels rendaient nécessaire l’usage de la ciprofloxacine qui n’existait pas sous forme générique à cette époque et qui était donc hors de prix. Ce phénomène d’inadéquation entre les médicaments disponibles et les résistances des micro-organismes responsables des infections et des parasitoses les plus sévères était également manifeste dans le cas du paludisme à Plasmodium falciparum, l’une des premières causes de mortalité dans les camps. Le principal antipaludéen utilisé, la chloroquine, était inefficace dans un tiers, voire la moitié des cas. Les organisations médicales comme MSF, dont la tâche principale dans ces circonstances est la lutte contre les infections, étaient en échec. L’approvisionnement en eau (claire et chlorée) des camps n’était pas à la hauteur des besoins. Dans les camps de Burenge, Nzangwa et Masa (Bugesera, préfecture de Kigali), de novembre 1993 à mars 1994, les quantités d’eau nécessaires pour la boisson, la cuisine et l’hygiène personnelle oscillaient entre 5 et 10 litres par personne et par jour suivant les semaines et les camps considérés Christine Cambrezy et al., op. cit., p. 12.. Or un programme est considéré comme réussi quand il permet la délivrance journalière d’au moins 15 litres d’eau traitée par personne et par jour The Sphere Project, Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster, Oxford, Oxfam Publishing, 2000, p. 11..

Deux autres facteurs contribuaient à l’inefficacité des organismes d’aide. Ces derniers s’étaient partagés le travail par spécialités (la fourniture de nourriture, l’approvisionnement en eau, la délivrance de soins préventifs et curatifs, l’assainissement, les abris, la surveillance épidémiologique…) et certains d’entre eux avaient pris des responsabilités sectorielles pour lesquelles ils ne possédaient pas les compétences professionnelles requises. En conséquence, des pans entiers d’activités étaient laissés à l’abandon pendant des semaines, voire plusieurs mois. Ces défaillances étaient difficiles à compenser, faute d’alternatives, même si le coordinateur de l’aide alimentaire pour l’Union européenne et celui de l’aide médicale, un médecin mis à disposition par l’Unicef, les identifiaient rapidement. En outre, le choix des priorités des organismes d’aide relevait d’un programme général de déploiement d’activités clés, considéré comme valable en toutes circonstances, et non adapté à la situation spécifique de chaque camp à un moment donné de son histoire. Par exemple, lorsqu’à l’ouverture d’un camp les décès se produisaient en grand nombre en raison du couple dysenterie et dénutrition, les organismes d’aide pouvaient, au nom du plan type d’intervention, donner la priorité à la construction de latrines alors que cette activité, utile par ailleurs, ne pouvait permettre d’éviter des décès à court terme. Les ressources mobilisées pour améliorer l’assainissement auraient pu, durant la même période, être utilisées afin d’agrandir les centres d’isolement pour patients diarrhéiques et les centres de réhabilitation nutritionnelle pour les enfants en bas âge. Dans l’un des rares camps, Nzangwa, où les interventions furent choisies en réaction à la situation sanitaire spécifique, c’est-à-dire en mettant l’accent, à la phase initiale, sur l’hospitalisation des cas les plus graves, les taux bruts de mortalité chutèrent au-dessous du seuil de 2 morts pour 10 000 personnes par jour dès la fin novembre Patrick Vial, « Évaluation de la réponse de la communauté internationale à l’urgence Burundi. Octobre 93-mars 94 », MSF, Paris, 30 juin 1994.. En comparaison, dans le camp de Burenge comme dans la majorité des camps de réfugiés burundais, le même objectif ne fut atteint qu’en février 1994. Parmi les 260 000 réfugiés burundais arrivés au Rwanda à l’automne 1993, l’examen de la variation des taux de mortalité en fonction du temps permet d’estimer le nombre de morts autour de 10 000 au cours des trois premiers mois de leur séjour dans les camps (novembre, décembre 1993 et janvier 1994), soit une mortalité 10 fois supérieure à la normaleMSF-Hollande, « Taux de mortalité brut, camp de réfugiés, Butare », Rwanda, 1993.. MSF s’était interrogée sur la nécessité d’une dénonciation publique de l’inefficacité de l’aide dans les camps de déplacés rwandais sans se décider à passer à l’acte, en dehors de quelques interviews données à la presse par le coordinateur de MSF-Hollande. La répétition à l’identique de la catastrophe sanitaire quand l’aide fut apportée aux camps de réfugiés burundais conduisit quelques mois plus tard Action internationale contre la faim (AICF) et MSF à organiser une conférence de presse (Paris, le 2 décembre 1993) dénonçant les faiblesses de l’aide alimentaire fournie aux populations des camps.

La dégradation de la sécurité publique après les accords de paix d’Arusha

La percée des militants extrémistes dans le système de l’aide était repérable à tous les échelons. En novembre 1993, la responsable de l’intervention de MSF dans les camps de réfugiés burundais de la préfecture de Kibungo licencia deux employés rwandais qui étaient aussi des miliciens faisant régner la terreur dans les environs du camp de Gahara (commune de Birenga). Le médecin responsable de la santé publique pour la préfecture de Kigali qui, dans sa partie rurale (le Bugesera), abritait d’importants camps de réfugiés burundais, notamment Nzangwa et Burenge, précisa au responsable des opérations à Paris, lors d’une visite conjointe sur le terrain, les raisons de son hostilité à l’égard de MSF : « Vous employez des Tutsis, nos ennemis Entretien en janvier 1994 avec Jean-Hervé Bradol.. » Ces Tutsis avaient été embauchés dans les camps par MSF et ils recevaient une allocation pour se loger au sein de la population locale. Craignant pour leurs vies en raison de la forte présence de miliciens à proximité du camp, ils insistèrent pour être hébergés dans les locaux de MSF, à Karama. Des bungalows et des sanitaires furent construits à cette fin sur la parcelle de terrain.

Alors que l’attention des équipes était absorbée par la catastrophe sanitaire et la faillite des organismes d’aide dans les camps, la situation politique et sécuritaire du pays empirait. Durant la nuit du 17 au 18 novembre 1993, dans la zone tampon de la préfecture de Ruhengeri (Nord-Ouest), une quarantaine de responsables locaux du Mouvement révolutionnaire national pour le développement (MRND), parti du président, furent assassinés alors qu’ils venaient tout juste de remporter des élections communales partielles supervisées par les Nations unies. L’ensemble des forces politiques, dont le FPR, avaient présenté des candidats à ces élections. À Kigali, des miliciens opposés au partage du pouvoir organisaient des journées « ville morte » pour bloquer le processus institutionnel initié par les accords d’Arusha qui devait conduire à l’intégration au Parlement, au gouvernement et dans l’armée de représentants du FPR. Le 8 janvier 1994, lors de l’une de ces journées ville morte, à un barrage érigé dans la capitale, une Tutsie employée par MSF échappa de peu au pire grâce à l’intervention de l’un de ses collègues étrangers alors que les miliciens s’étaient déjà emparés d’elle. Les Casques bleus se trouvaient à quelques mètres de là. Témoins de l’agression, ils ne bougèrent pas MSF, responsable de programme, rapport de visite au Rwanda du 3 janvier 1994 au 19 janvier 1994..

Au mois de février 1994, l’ensemble des organismes de secours étrangers (AICF, CICR, MSF…) se concertèrent pour se préparer à un grand afflux de blessés dans les dispensaires et les hôpitaux de Kigali. À cette fin, MSF positionna le matériel (tentes, réservoirs à eau…) nécessaire à l’ouverture en cas de besoin d’un centre de triage des blessés à l’entrée du Centre hospitalier de Kigali (CHK), le plus important hôpital public de la capitale. Le 21 février, Félicien Gatabazi, ministre des Travaux publics et de l’Équipement, secrétaire général du Parti social démocrate, partisan de l’application des accords d’Arusha, fut assassiné par un groupe d’hommes armés embusqués près de son domicile. Le 22 février, Martin Bucyana, président de la Coalition pour la défense de la république (CDR), farouche opposant à la mise en oeuvre des accords d’Arusha, fut lynché à Butare par une foule entendant venger ainsi l’assassinat de Gatabazi. Les violences qui accompagnèrent ces meurtres firent environ 37 morts et 150 blessés. MSF prit en charge 25 blessés au CHK.

À la suite de ces violences, la cérémonie prévue le 23 février pour la prestation de serment du Parlement et du gouvernement de transition « à base élargie », c’est-à-dire incluant le FPR, fut une fois de plus reportée

AFP, « Nouveau report sine die de l’installation des institutions de transition », 23 février 1994.. Le même jour, un convoi des Casques bleus qui acheminait des représentants du FPR vers Kigali depuis leur quartier général de Mulindi fut attaqué. L’application des accords d’Arusha était suspendue. Les institutions du pays étaient en déshérence au point que même la loi de finances pour l’année 1994 n’avait pu être adoptée par le Parlement.

Les responsables des équipes de MSF en capitale étaient d’autant plus inquiets que des informations au sujet d’un « plan d’autodéfense civile » comprenant l’armement des miliciens du MRND leur parvinrent au mois de mars. La reprise des hostilités à grande échelle entre les forces gouvernementales et celles de la rébellion paraissait inéluctable. Mais la conscience du danger s’accompagnait d’un certain fatalisme. Celui-ci tenait à la grille de lecture qui dominait l’analyse des événements dès les premières interventions de l’association auprès de populations rwandophones, au début des années 1980. L’origine du conflit était le plus souvent perçue comme relevant d’une haine interethnique ancestrale entre Hutus et Tutsis, voire d’un conflit interracial entre Bantous et Hamites ou encore d’un conflit de classe sociale entre des nobles (les Tutsis) et leurs serviteurs. Plusieurs rapports en témoignent : « Ces différentes races sont très reconnaissables, non seulement à leur physique MSF, rapport de mission, camp de réfugiés rwandais, Ouganda, 1987. […]. » « Les Bahutus [Hutus] étaient leurs serfs MSF, rapport de la mission Kiaka II, novembre 1985 à mai 1986, Ouganda, 1986.. »

En mars 1994, le directeur adjoint des opérations à Paris fit le récit de sa visite dans la région au conseil d’administration et déclara : « Il n’existe aucune réflexion sur l’aspect politique : le droit à l’asile, pourquoi les gens fuient, la nature de l’énorme conflit entre Hutus et Tutsis MSF, compte rendu de la réunion du conseil d’administration, Paris, 25 mars 1994.. » Le jugement était sévère mais non sans fondement tant les équipes de MSF se passionnaient pour les aspects techniques des soins et des secours sans toujours prendre le temps d’aller au-delà des clichés hérités de l’historiographie coloniale pour saisir le contexte dans lequel leur action se déroulait. Néanmoins, certains volontaires partaient sur le terrain avec des documents ouvrant d’autres perspectives comme l’ouvrage dirigé par Jean-Loup Amselle et Elikia M’Bokolo Jean-Loup Amselle, Elikia M’Bokolo (dir.), Au coeur de l’ethnie. Ethnies, tribalisme et État en Afrique, Paris, La Découverte, 1985., disponible au centre de documentation du siège parisien. De leur côté, la plupart des responsables de MSF en capitale suivaient étroitement les développements politiques, bien conscients qu’ils ne manquaient jamais de susciter des blocages dans le déroulement des opérations d’assistance et d’occasionner de nombreux blessés pour lesquels les organisations médicales humanitaires étaient appelées en renfort.

Avril 1994, le début du génocide et le départ des humanitaires

Au début du mois d’avril 1994, les équipes de MSF étaient déployées sur l’ensemble des préfectures à l’exception de celle de Kibuye. Dans le Nord (Ruhengeri, Byumba), elles menaient des activités médicales préventives et curatives dans les camps de déplacés internes où la catastrophe sanitaire se terminait tout juste au prix du décès de milliers personnes. Plus au sud (préfectures de Kibungo, Kigali, Butare, Gikongoro), les équipes luttaient encore dans les camps de réfugiés burundais pour ramener les taux de mortalité à des valeurs proches de la normale. Les bureaux et les entrepôts loués par MSF pour soutenir et coordonner ses activités étaient nombreux à Kigali et Butare, villes d’où des équipes partaient tous les matins pour aller travailler dans les camps. À toutes les frontières du Rwanda, dans les pays limitrophes (Ouganda, Tanzanie, Zaïre, Burundi), des équipes de MSF étaient également présentes soit en réponse à des déplacements de population (les réfugiés burundais au Zaïre et en Tanzanie par exemple), soit en réponse à des crises sanitaires (endémie de maladie du sommeil en Ouganda, effondrement des services de santé publique au Zaïre), soit en raison d’affrontements armés internes à certains de ces pays (Burundi, Ouganda, Zaïre). Les équipes bénéficiaient aussi du soutien des bureaux de MSF à Nairobi (Kenya), qui apportaient un appui logistique à l’ensemble des personnels déployés dans l’est et le centre de l’Afrique. Depuis des mois, les équipes assistaient à la multiplication des actes de violence par les différentes forces en présence : le FPR présent dans les préfectures du Nord (Ruhengeri, Byumba) et à Kigali au Conseil national de développement (CND, le Parlement) avec quelques centaines d’hommes ; les FAR et les milices des partis politiques qui contrôlaient le reste du pays. Entre les belligérants se tenaient des Casques bleus commandés par le général canadien Roméo Dallaire. Cependant, la capacité d’intervention de ces militaires était bridée par le mandat des Nations unies, qui ne leur autorisait pas l’usage de la force alors même que la situation se détériorait, en particulier à Kigali.

Le 6 avril, vers 20 h 30, l’avion dans lequel se trouvaient le président rwandais, Juvénal Habyarimana, et le président burundais, Cyprien Ntaryamira, au retour d’une réunion régionale en Tanzanie organisée dans le cadre des accords d’Arusha, fut abattu lors de sa phase d’atterrissage sur l’aéroport de Kigali. Le 7 avril au matin, les meurtres de Tutsis et de responsables politiques favorables à l’intégration du FPR dans les institutions nationales débutèrent. La Première ministre (Agathe Uwilingiyimana) et trois ministres furent assassinés par des membres de la garde présidentielle. Dix Casques bleus belges qui se portèrent au secours de la Première ministre furent désarmés et exécutés par des militaires de l’armée rwandaise. Les premiers accrochages entre forces armées nationales et rebelles se produisirent autour du CND où, à la suite des accords d’Arusha, des troupes rebelles étaient stationnées. De leurs logements, les équipes de MSF voyaient se dérouler le pillage de maisons du voisinage et les violences contre leurs habitants. L’insécurité était telle qu’elles décidèrent de ne pas quitter leurs domiciles. Elles furent parfois confrontées à des demandes d’asile de la part de personnes pourchassées. Certaines furent accueillies. À d’autres, l’asile fut refusé en raison de la peur d’être exécuté avec elles quand les miliciens viendraient fouiller les maisons. Pour les Belges et les Français qui étaient nombreux au sein des équipes de MSF, l’inquiétude était encore plus forte. La Belgique était accusée par certains éléments du camp gouvernemental d’être impliquée dans l’attentat contre l’avion présidentiel. La France était, depuis 1990, le principal allié militaire de ceux qui commettaient les massacres et cela faisait craindre des représailles contre les Français de la part de la rébellion.

À Murambi (préfecture de Byumba), le 7 avril, une famille de Tutsis vint chercher refuge dans la maison de MSF. Les miliciens ne tardèrent pas à arriver :

« Le groupe menace d’attaquer la maison si nous refusons de leur remettre l’homme. Quelques instants plus tard, ce dernier se présente à la barrière, les mains en l’air […]. Derrière notre dos, Godefroid, l’un de nos gardes, est emmené. Nous crions qu’il fait partie de notre personnel, mais personne ne nous écoute. L’homme qui s’est rendu est tabassé à mort avec des gourdins et des machettesMSF, extrait du journal du coordinateur à Murambi, avril 1994, Ins and Outs, newsletter interne de MSF-Hollande, juin 1994».

L’équipe décida d’évacuer les survivants, des femmes et des enfants, vers un orphelinat situé à quelques kilomètres. Ils se cachèrent sous une bâche dans un camion qui, avec d’autres véhicules de MSF, forma un convoi escorté par trois militaires des Nations unies venus sans armes. Le pillage des locaux de MSF commença au moment où le convoi quitta les lieux. Le 9 avril, les miliciens se présentèrent à l’orphelinat où environ 120 Tutsis avaient trouvé refuge. Ils les emmenèrent de force à la paroisse de Kiziguro en réquisitionnant un camion de MSF. Sur place, les miliciens avaient rassemblé plusieurs centaines de personnes dans l’attente de leur exécution. Les membres du personnel international de l’équipe décidèrent alors de partir en Tanzanie.

Au Bugesera (zone rurale du sud de la préfecture de Kigali), les tueries avaient débuté dès le 7 avril au soir autour de la résidence de MSF à Karama. Le 8 avril, les équipes qui travaillaient dans les camps de réfugiés burundais décidèrent de partir au Burundi (province de Kirundo), dont la frontière se trouvait à quelques kilomètres. Le convoi qui se présenta au poste-frontière rwandais comprenait des étrangers, parmi lesquels de nombreux Zaïrois, et des Rwandais tutsis. Les soldats rwandais refusèrent de laisser les Tutsis passer au Burundi. Une négociation s’engagea. Devant le refus des soldats, à l’approche de la fermeture de la frontière et de la tombée de la nuit, une dispute éclata entre les membres des équipes. Certains étaient partisans de proposer de l’argent aux soldats et en tout cas de refuser de passer au Burundi sans les Tutsis, quitte à passer la nuit devant le poste-frontière. D’autres ne pensaient pas judicieux d’essayer de corrompre les soldats et préféraient assurer le passage de ceux qui étaient autorisés, quitte à se séparer des collègues tutsis. Après de vives discussions, les responsables des équipes décidèrent le passage au Burundi des étrangers, soit environ une cinquantaine de personnes, dont 25 Zaïrois :

« À 17 h 15, A. [un logisticien de l’équipe internationale] négocie toujours, mais plus que pour quatre femmes tutsies, promises au massacre. Refus toujours aussi net des douaniers. A. ira même jusqu’à crier, créant une grosse tension et provoquant une rupture momentanée des négociationsMSF, logisticien de l’équipe internationale du Bugesera, mission au Rwanda pour MSF France, rapport d’activité, avril 1994, p. 3.».

Les Tutsis repartirent dans des véhicules de MSF vers l’intérieur du Rwanda. Certains employés tutsis quittèrent le Bugesera dès le 9 avril. Ils parvinrent à rejoindre Butare. Le 10 avril, les militaires et les miliciens commencèrent le pillage des locaux de MSF et des installations dans les camps de réfugiés burundais. Le 11 avril, les miliciens attaquèrent les locaux de l’équipe à Karama avec l’aide de deux employés rwandais de MSF. Les miliciens et les militaires trièrent le personnel de MSF et exécutèrent les Tutsis selon les témoignages de plusieurs membres du personnel : « Vu la situation qui prévalait, il a été difficile de déterminer le bilan de l’assassinat ; mais du côté personnel MSF France on dirait plus ou moins 20 personnes assassinées MSF, note sur la destruction du camp MSF France Base Isar Karama de Nzangwa, Butare, 20 avril 1994.. » Les cadavres furent enterrés dans une fosse commune. Les militaires évacuèrent vers leur pays ceux des Zaïrois employés par MSF qui n’étaient pas déjà partis au Burundi.

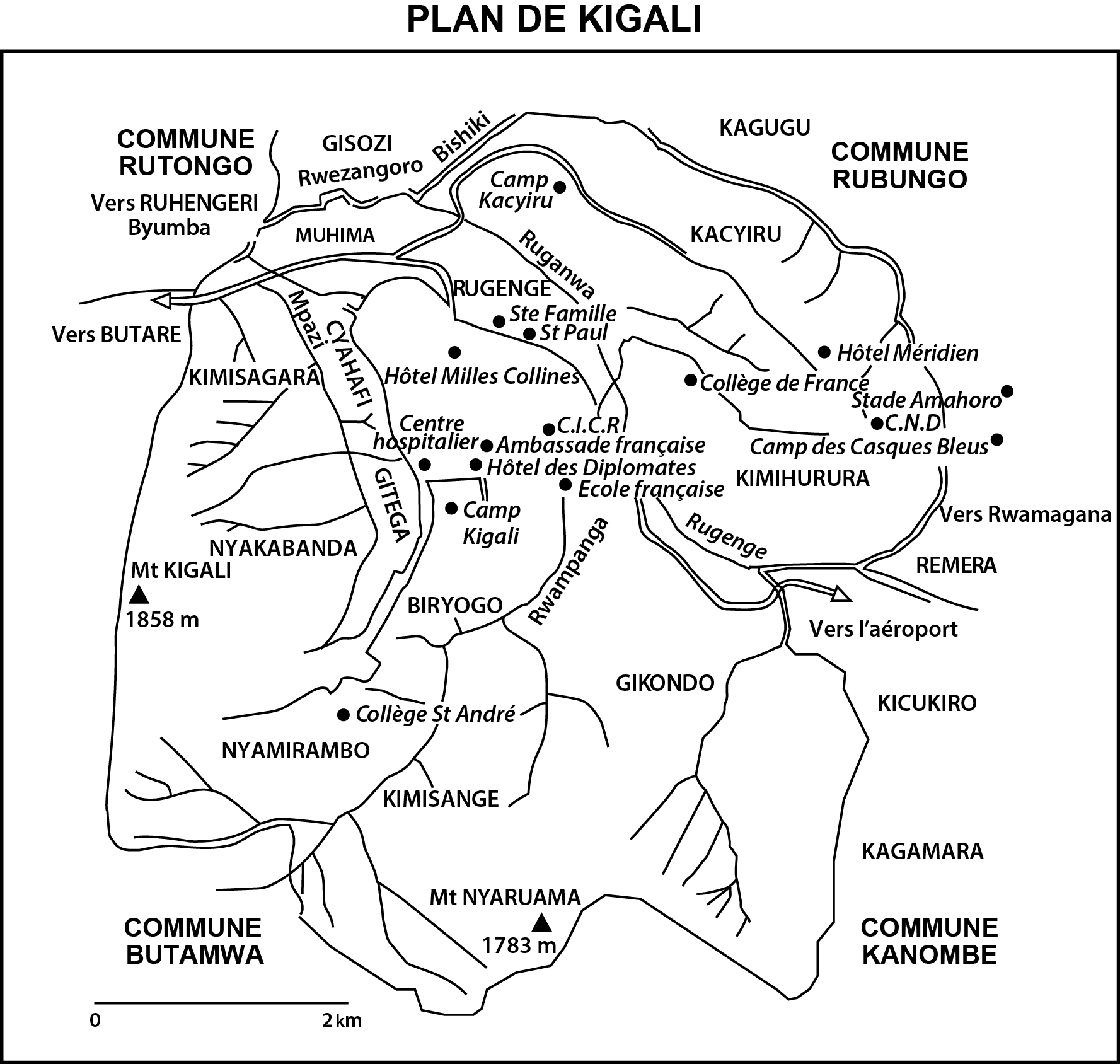

Le 8 avril à Kigali, le CICR effectua une visite dans différents quartiers de la capitale et déclara avoir vu des centaines de morts. Il signala également un afflux de blessés au Centre hospitalier de Kigali (CHK). Le 9 avril, à Kigali, la Croix-Rouge rwandaise et le CICR, qui transportaient les blessés vers les centres de soins, partagèrent leur évaluation de la situation avec les autres organismes d’aide. Selon ces estimations, le nombre de morts dans la capitale était déjà de plusieurs milliers et environ 400 corps étaient amassés dans la morgue du CHK AFP, « Des milliers de morts à Kigali selon le délégué du CICR », 8 avril 1994. . Les équipes de MSF, profitant d’une brève accalmie, appliquèrent le plan prévu qui avait été déclenché une première fois à la fin février. Un centre de triage de blessés fut mis en place à l’entrée du CHK à l’aide de tentes, d’un réservoir à eau et des malles de matériel préalablement entreposés sur place au mois de février. En appui aux médecins rwandais du ministère de la Santé, les équipes de MSF commencèrent à s’occuper des blessés avec l’aide de médecins européens coopérants. Une cinquantaine de blessés graves attendaient d’être opérés. Les équipes chirurgicales étaient débordées et le matériel manquait (anesthésiques, matériel de transfusion et matériel chirurgical). Sur l’aéroport de Kigali, au Kenya, en Ouganda, au Burundi et en Europe, des équipes de MSF et du matériel étaient en attente pour amener du renfort en personnel et en matériel. Le 10 avril, devant l’insécurité générale, l’exécution d’une partie des blessés tutsis traités la veille au CHK, selon une information transmise par le CICR, et la possibilité d’utiliser les moyens aériens mis à disposition par les armées étrangères, la décision fut prise d’évacuer le personnel international de MSF. Sur le trajet du centre-ville à l’aéroport, le bord des routes était jonché de cadavres et une femme fut tuée sous les yeux des passagers des véhicules. Le 11 avril, les combats entre forces gouvernementale et rébellion se poursuivaient autour du Parlement où étaient stationnés 600 soldats du FPR. Le 12, les évacuations d’étrangers se terminèrent et les militaires affectés à cette tâche quittèrent le pays.

Le 13 avril, des réfugiés tutsis fuyant la préfecture de Gisenyi arrivèrent dans la région de Goma, au Zaïre. La coordinatrice de l’équipe transmit son appréciation de la situation de ces personnes au siège à Amsterdam :

« Nombre d’entre elles avaient les bras qui pendaient, presque détachés de leurs épaules. Ils avaient reçu de grands coups de machettes sur la tête […]. Les histoires du Rwanda que nous entendons n’évoquent rien de moins qu’un génocide : il y a clairement un massacre systématique des Tutsis par les HutusFax de MSF-Hollande Zaïre au desk à Amsterdam, le 13 avril 1994, ZRE/455.dsk, archives Rwanda avril 1994, MSF, Paris.. »

Le 15 avril, alors que l’équipe internationale avait déjà quitté la région, 2 800 personnes dont plusieurs employés de MSF furent massacrées à Kibungo, au centre Saint-Joseph. Seules 40 survécurent dont un employé de MSF AFP, « Près de cent membres du personnel rwandais tués depuis mi-avril, selon MSF », 13 mai 1994.. Selon son récit, les militaires enlevèrent, violèrent et décapitèrent une infirmière de MSF. Les tueurs exécutèrent également deux chauffeurs et le Père blanc du centre de médecine traditionnelle de Barre, où logeait auparavant l’équipe de MSF. Puis ils pillèrent les installations des organismes d’aide des camps de réfugiés burundais. À Butare, les tueries à grande échelle n’avaient pas encore débuté. Le préfet et des responsables militaires s’y étaient opposés. L’équipe de MSF maintenait sa présence en remplaçant les membres de nationalité belge par du personnel d’autres nationalités. Le 15 avril, elle apporta du matériel chirurgical à l’hôpital de Kabgayi dans la préfecture de Gitarama, où se trouvaient une centaine de blessés.

L'ouverture d'activités chirurgicales à Kigali

Le 13 avril, une équipe partie de Bujumbura dans un convoi du CICR arriva à Kigali en zone gouvernementale, pour prendre la relève des équipes évacuées le 11 avril. Les qualifications professionnelles des équipes précédentes et leurs équipements étaient adaptés au travail dans les camps de déplacés et de réfugiés. La nouvelle équipe était composée des personnels nécessaires à l’ouverture d’une activité chirurgicale en zone de guerre Jean-Hervé Bradol était le coordinateur de cette équipe.. Elle arrivait dans la capitale avec un kit chirurgical pour 300 interventions et elle comptait pouvoir être réapprovisionnée par la route à partir de Bujumbura. Le 14 avril, le CICR et MSF effectuèrent une visite au CHK, où il était prévu que MSF intervienne. À la suite de cette visite, l’équipe abandonna le projet de travailler dans cet hôpital :

« Les jours précédant notre arrivée, la morgue de l’hôpital comptait jusqu’à 1 000 morts. Lors de notre visite, 400 corps sont toujours dans la morgue. Ces constatations et un rapide interrogatoire des rares blessés tutsis épargnés nous obligent à nous rendre à l’évidence : l’hôpital sert d’abattoirJean-Hervé Bradol, « Rwanda, avril-mai 1994, limites et ambiguïtés de l’action humanitaire », Les Temps modernes, n° 583, juillet août 1995, p. 130.. »

L’équipe chirurgicale de MSF décida en accord avec le CICR d’opérer dans l’hôpital de campagne que ce dernier aménageait sur un terrain jouxtant celui des bâtiments de sa délégation, avenue de Kyovu. De par la nature de son mandat et de ses activités, le CICR connaissait beaucoup mieux les autorités rwandaises que MSF. Afin de gagner du temps et pour simplifier les négociations des organismes humanitaires avec les représentants civils et militaires du gouvernement intérimaire, MSF décida de se faire représenter par le CICR et de placer son équipe sous la coordination de son chef de délégation. Le même jour, la Radio-télévision libre des Mille Collines annonça que la Croix-Rouge transportait des ennemis de la République déguisés en faux blessés Jean-Pierre Chrétien, Rwanda, les médias du génocide, Paris, Karthala, 2000.. Les conséquences ne se firent pas attendre :

« Le 14, en début d’après-midi à Kigali, des miliciens armés ont achevé par balles, en présence de militaires, six blessés que des volontaires de la Croix-Rouge rwandaise évacuaient vers l’hôpital de campagne installé la veille par le CICRCICR, communication à la presse N° 94/16, Genève, 14 avril 1994.. »

Le CICR négocia afin que le gouvernement intérimaire, soucieux d’obtenir une reconnaissance internationale, accepte de donner des consignes aux miliciens et aux militaires pour que les ambulances de la Croix-Rouge rwandaise et l’hôpital de campagne du CICR ne soient pas attaqués. Le 15 avril, la radio nationale rwandaise diffusa des messages de soutien aux activités du CICR. Les ambulances de la Croix-Rouge affichaient sous leurs pare-brise la photocopie d’un laissez-passer signé par le nouveau chef d’état-major de l’armée, Augustin Bizimungu. Un colonel de l’armée rwandaise remplissait le rôle d’officier de liaison entre les humanitaires et les forces du gouvernement, milices et unités militaires.

Le 15 avril, lors de la visite d’une institution religieuse du quartier de Gikondo, l’équipe ne retrouva que des dizaines de corps qui finissaient de brûler. Quand elle approcha du marché où des blessés avaient été signalés, les miliciens déclarèrent que le transport de blessés était inutile puisqu’ils étaient en train de les achever. Avant de laisser partir l’ambulance, ils vérifièrent qu’un Tutsi ne s’était pas dissimulé sous le véhicule. Le personnel de l’ambulance pouvait voir par les fenêtres ouvertes des maisons les miliciens procéder à des fouilles minutieuses de toutes les habitations du quartier. Pendant cette période, le transport en ambulance de femmes et d’enfants tutsis fut parfois possible, celui des hommes ne le fut pratiquement jamais. Chaque jour, à chaque barrage de miliciens, les humanitaires devaient négocier : mettre en avant les autorisations données par les autorités militaires, signifier aux tueurs que s’ils étaient eux-mêmes blessés, ils recevraient des soins, identifier ceux qui étaient le mieux disposés au dialogue, les détendre en essayant d’établir une certaine familiarité, leur acheter de la bière et des cigarettes… L’exercice était périlleux d’autant que la consommation d’alcool et de stupéfiants parmi les miliciens était importante. Le moment le plus favorable était le matin de bonne heure quand ils étaient encore endormis par la fatigue des massacres commis la veille et la consommation d’alcool durant la nuit.

Le 18 avril, le FPR toucha au mortier le bâtiment de la Radio-télévision libre des Mille Collines et deux journalistes blessés arrivèrent à l’hôpital de campagne. Le même jour, la radio nationale diffusait des messages de soutien au travail de la Croix-Rouge et le convoi en partance pour Bujumbura passa sans encombre les différents barrages routiers. Le 19 avril, à Kigali, l’équipe de l’hôpital de campagne organisa un convoi pour évacuer des blessés qui se trouvaient au stade Amahoro, où les Casques bleus étaient également présents. Le FPR était en train de prendre la zone. Un cessez-le-feu avait été négocié par les Casques bleus, mais au moment du passage de la ligne de front, une fusillade éclata. L’opération fut cependant menée à bien sans que personne ne soit blessé. Pour répéter ces évacuations de blessés sans avoir de pertes humaines, il aurait fallu disposer de véhicules blindés de transport de troupes. Or les Casques bleus ne disposaient que d’un faible nombre de véhicules blindés.

À Kigali, MSF souhaitait intervenir des deux côtés de la ville, c’est-à-dire également dans les quartiers contrôlés par les rebelles. Pendant les évacuations de ressortissants étrangers, une équipe était restée quelques jours sur l’aéroport dans l’espoir de retourner en ville pour soigner des blessés. Cela n’avait pu aboutir en raison de l’insécurité. Quelques jours plus tard, une nouvelle équipe arriva depuis Nairobi sans pouvoir, comme la précédente, parcourir le trajet entre l’aéroport et le centreville. Il fallut attendre plusieurs semaines avant qu’une autre équipe chirurgicale de MSF, venue d’Ouganda par la route, s’implante à l’hôpital privé du Roi-Fayçal dans la partie de la ville tenue par la rébellion. Cette équipe poursuivit ses activités en partenariat avec le CICR, mais en conservant son autonomie décisionnelle jusqu’à la prise complète de Kigali par le FPR.

Les principales activités des humanitaires étaient la délivrance de soins et de secours dans des institutions religieuses, des orphelinats, des écoles où se trouvaient des personnes menacées qui appelaient à l’aide la délégation du CICR par téléphone ; le triage des blessés ; le transport de ceux qui nécessitaient une intervention chirurgicale dans l’hôpital de campagne. Ces institutions où se trouvaient les Tutsis ne pouvaient résister longtemps aux miliciens et aux militaires. Ainsi, lors de visites quasi quotidiennes dans le complexe de la Sainte-Famille, les personnes soignées sur place expliquèrent aux équipes humanitaires qu’à d’autres moments de la journée les miliciens venaient chercher certaines d’entre elles pour les tuer. Depuis la délégation du CICR et l’hôpital de campagne, le personnel assistait parfois à des exécutions qui se produisaient à quelques dizaines de mètres de leurs locaux. Certaines des personnes pourchassées tentaient de se réfugier dans l’hôpital :

« Le fugitif est bientôt pris à revers par un autre groupe […] ses poursuivants l’ont rattrapé et commencent à le frapper à violents coups de machettes […] Nous gueulons comme des sauvages […] En nous voyant arriver en nombre, les agresseurs arrêtent leur triste besogne et reculent de quelques mètres. Nous en profitons pour évacuer la victime. Il est sérieusement touché au cou et au visage, un de ses bras est à moitié sectionnéRené Caravielhe, Ou tout, ou rien. Journal d’un logisticien, Lunel, Presses de Lunel, 2002, p. 50‑52. René Caravielhe, membre de MSF, était le responsable de la logistique dans l’hôpital de campagne du CICR.. »

Dans ce contexte, que faire des patients dont les soins étaient terminés et qui ne pouvaient retourner d’où ils venaient tant le risque qu’ils soient exécutés était élevé ? Après le flottement des premiers jours, où certains patients avaient été ramenés dans des institutions incapables de résister aux incursions des militaires et des miliciens, des maisons voisines de l’hôpital de campagne lui furent annexées. L’hôpital de campagne qui était un lieu de soins devint également un refuge. Dans sa partie la plus reculée, une famille de Tutsis de Gisenyi était cachée alors qu’elle ne comptait ni blessé ni malade. À l’intérieur de l’hôpital de campagne du CICR à Kigali, les blessés n’étaient pas inquiétés par les miliciens, même si la sécurité restait précaire. En effet, une partie du personnel rwandais était soupçonnée d’établir des listes de patients et de soignants dans l’intention d’informer les tueurs de leur présence. Le climat dans la capitale était particulier au sens où, à toute nouvelle rencontre, une question simple et obsédante envahissait les esprits parce que la réponse distinguait ceux qui allaient mourir des autres : Tutsi ou Hutu ? Cette atmosphère imprégnait tous les aspects et tous les moments de la vie quotidienne. À chaque instant et en toutes circonstances, même les plus anodines, l’accusation d’être tutsi ou de leur être favorable pouvait être portée pour n’importe quoi et par n’importe qui. Face à chaque interlocuteur, les équipes humanitaires devaient tâter le terrain avec prudence. S’agissait-il de quelqu’un soutenant les tueurs, d’un individu indifférent au sort réservé aux Tutsis et aux opposants, d’un interlocuteur fataliste résigné au sort subi par les victimes ou d’une personne sur qui on pouvait compter pour secourir ceux qui tentaient de survivre ? Les surprises étaient nombreuses. Les comportements n’étaient évidemment pas toujours conformes aux professions de foi. Des participants au génocide se révélaient parfois utiles et des individus professant une éthique irréprochable se transformaient en dénonciateurs criminels quand l’occasion se présentait. L’instabilité des sentiments et des comportements était presque générale et donnait à la vie sociale un air de folie collective avec son cortège de souffrances individuelles comme l’écrivait, à ses amis aux États-Unis, un chirurgien de l’hôpital de campagne du CICR : « J’ai perdu mon sens de l’humour. Je commence à ressentir une certaine distance. Les gens commencent à ressembler à des insectes. Mauvais signe John Sundin, « Kigali’s wounds, through a doctor’s eyes. (experiences of Red Cross doctor in Kigali, Rwanda) », Harper’s Magazine, août 1994.. »

Secourir, c’était avant tout savoir identifier dans l’instant présent les interstices improbables dans lesquels se nichait encore un sentiment d’humanité au milieu de l’ordre mais aussi du désordre d’une campagne d’extermination. L’absence comme l’abus de préjugés à l’égard d’une personne et d’une situation pouvaient être fatals. Ainsi, il est clair qu’il était impossible de traverser de tels événements sans commettre des erreurs de jugement que d’autres payaient au prix fort. Jamais les miliciens n’ont enlevé ou tué des patients et des membres du personnel de l’hôpital de campagne de l’avenue de Kyovu. En d’autres lieux, notamment le CHK, l’hôpital de Kabgayi (préfecture de Gitarama) ou dans le camp de Nyarushishi (préfecture de Cyangugu), les rafles et les exécutions se produisaient fréquemment. Le dilemme était aussi simple que cruel : accepter de soutenir le travail effectué dans ces lieux au risque de se faire aspirer dans une spirale criminelle ou refuser d’intervenir en privant d’une aide extérieure ceux qui essayaient d’y survivre. Au début du mois de juillet, au moment de la défaite des auteurs du génocide, plusieurs milliers de Tutsis étaient toujours vivants dans ces institutions dont le CICR avait continué à soutenir les activités en dépit des violences qui s’y déroulaient.

La généralisation des massacres à Butare

L’équipe de Butare travaillait dans les camps de réfugiés burundais. Elle comptait 19 Belges qui devaient quitter le pays au plus vite en raison des menaces particulières que faisaient peser les miliciens et les militaires sur les ressortissants de ce pays, présentés par les médias extrémistes et les rumeurs comme des complices de l’assassinat du président Habyarimana. Depuis le 7 avril, les massacres avaient commencé dans la préfecture voisine de Gikongoro. Le 13 avril, l’équipe apprit que les tueries débutaient dans le sud de la préfecture de Butare, en particulier à Nyakizu, une commune proche de la frontière burundaise, où des employés rwandais d’AICF, de la Croix-Rouge de Belgique et de MSF avaient été tués. À Butare, les employés tutsis étaient de plus en plus nombreux à demander leur évacuation vers le Burundi. Du 13 au 22 avril, un coordinateur d’urgences arrivé d’Amsterdam s’occupa d’organiser ces évacuations :

« Sur la cinquantaine de kilomètres qui séparent Butare de la frontière, il y avait quatre ou cinq barrages. Il y avait des barrages où ils tuaient les gens, et ceux où l’on voyait les cadavres entassés sur le côté […]. Le lendemain de mon arrivée, les employés tutsis de MSF ont demandé à quitter le pays, car ils craignaient pour leur vie. Je ne connaissais rien au contexte […]. Je voyais le désespoir dans leurs yeux et j’ai pensé qu’ils avaient certainement une bonne raison de craindre pour leurs vies […]. J’ai eu une dispute avec le logisticien qui ne voulait pas entendre parler de cela […]. Une autre fois, quand on est arrivé à la frontière, la voiture a été encerclée par des Hutus avec des couteaux et des machettes […]. Le garde-frontière refusait de laisser passer […], je lui ai offert de l’argent, mais il ne voulait rien entendre […]. À Butare, deux prêtres s’étaient joints à notre convoi […], l’un d’entre eux s’est dirigé vers le garde-frontière et s’est mis à lui parler de Jésus […] et le type a dit " OK, laissez-les passer Laurence Binet, entretien avec un responsable de MSF-Hollande envoyé à Butare du 13 au 22 avril 1994, Génocide des Rwandais tutsis 1994, Paris, MSF, 2003, p. 22‑23. ". »

En d’autres occasions, il se révélait impossible de protéger les personnes menacées et le personnel international de MSF assistait à des exécutions : « Il y avait un garde et un soldat, armés de gourdins, qui étaient en train de fracasser la tête d’un civil Ibid., p. 24.. »

Dans l’hôpital de Kayanza au Burundi, MSF mettait en place une antenne chirurgicale pour soigner les Tutsis blessés qui réussissaient à traverser la frontière. Le 16 avril, l’équipe organisa avec Caritas, à partir de Butare, un convoi pour secourir des blessés signalés à Kibeho (préfecture de Gikongoro). À leur arrivée à proximité du site, les secouristes firent demi tour sous la pression de miliciens menaçant de les exécuter à un barrage. De retour vers Butare, ils rencontrèrent des Zaïrois qui avaient assisté aux massacres de Kibeho et qui avaient vu les voitures de MSF s’approcher du site. Ils rapportèrent qu’environ 2 000 Tutsis, ainsi que tous les blessés, avaient été rassemblés dans l’église et abattus par les miliciens et les soldats. Dans la préfecture de Butare, une partie de l’administration avait fait obstacle aux tueries, notamment le préfet, un Tutsi, qui fut destitué le 17 avril et exécuté avec femme et enfants André Guichaoua, Rwanda 1994. Les politiques du génocide à Butare, Paris, Karthala, 2005.. Le 19 avril, le chef de l’État, le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement intérimaire et des dirigeants extrémistes de partis politiques arrivèrent et exhortèrent aux massacres. La garde présidentielle fut transportée dans la nuit du 20 au 21 en avion alors que des miliciens étaient venus en bus le 20 avril Ibid..

Les barrages de miliciens et de soldats se multiplièrent. Les véhicules de MSF comme ceux d’autres organismes d’aide étaient arrêtés et fouillés. Les passeports des passagers étaient exigés et l’hostilité contre les Belges, parfois contre les « Blancs » en général, était manifeste. Le CICR et MSF étaient perçus par les miliciens comme des soutiens des Tutsis et du FPR. À l’hôpital universitaire de Butare, une cinquantaine de personnes (hommes, femmes et enfants), presque toutes blessées par machettes (mains et jambes coupées, plaies multiples), attendaient d’être soignées. Plusieurs cadavres mutilés avaient été transportés à la morgue. Dans les services, les relations étaient délicates entre le personnel du ministère de la Santé qui, en majorité soutenait le gouvernement intérimaire ou ne pouvait contrevenir à ses ordres, et le personnel de MSF dont des Tutsis arrivés en renfort en raison du nombre croissant de blessés. Afin d’améliorer les relations avec le personnel de l’hôpital, MSF décida de verser une prime aux personnels du ministère (4 000 francs rwandais pour un infirmier et 10 000 pour un médecin). Une fois soignés, les patients n’osaient pas quitter l’hôpital de peur d’être immédiatement tués.

Le 22 avril, l’équipe de Butare se rendit dans les camps de réfugiés burundais de Saga 1 et 2. Les maisons de MSF étaient en flammes. L’équipe demanda à pouvoir évacuer les membres de son personnel mais une foule de miliciens s’y opposa violemment puis un chef déclara : « Si vous êtes là pour emmener des Tutsis, sachez que nous les tuerons de toute façon et que nous vous tuerons également Laurence Binet, entretien avec le coordinateur médical de MSF Belgique à Butare jusqu’au 24 avril 1994, op. cit., p. 25.. » Le lendemain, l’équipe apprenait ce qui s’était passé après son départ par les Zaïrois membres du personnel : « Ils ont vérifié les cartes d’identité. Les MSF tutsis ont été mis d’un côté, les Hutus d’un autre et les Zaïrois d’un troisième. Les Interahamwe ont distribué des machettes et des fusils aux membres du personnel MSF hutus et leur ont demandé de tuer leurs collègues tutsis Ibid., le terme Interahamwe désignait la milice du MRND. Peu à peu, il est devenu un terme générique pour désigner les civils impliqués dans les massacres.. »

Les 22 et 23 avril, 150 patients et 5 membres du personnel de MSF furent massacrés derrière l’hôpital universitaire de Butare alors que l’équipe de MSF était présente dans les services. Sourds aux tentatives de négociations, les miliciens tuèrent une infirmière hutue, enceinte de sept mois, car à leurs yeux elle était coupable de porter l’enfant de son mari tutsi. Le 24 avril, les expatriés de l’équipe de Butare quittèrent le Rwanda. Arrivés à Bujumbura, ils firent des déclarations à la presse réclamant une intervention militaire internationale pour faciliter l’évacuation des Tutsis vers une zone sécurisée. La résolution 912 adoptée quelques jours plus tôt, le 21 avril, par le Conseil de sécurité des Nations unies avait réduit les effectifs des Casques bleus au Rwanda d’environ 2 100 à 270 hommes : cette décision avait provoqué un profond sentiment d’abandon et de découragement. MSF réagit publiquement :

« Alors que les Nations unies se retirent du pays, la population du Rwanda risque de sombrer dans l’oubli […]. MSF lance donc un appel à la communauté internationale pour qu’elle mette en oeuvre tous les moyens possibles afin d’obtenir auprès des belligérants le respect des populations civiles et des équipes et des installations sanitaires et un véritable accès aux victimesMSF, communiqué de presse, Paris, Amsterdam, 22 avril 1994.. »

Du 3 au 17 mai, une enquête fut menée par MSF à partir du Burundi pour recueillir des informations sur la situation au Bugesera (zone rurale de la préfecture de Kigali). L’équipe interrogea, dans la province de Kirundo, des Tutsis rwandais réfugiés au Burundi (camp de Bugnari) et des Hutus burundais (camps de Gatare et Ceru) de retour dans leur pays pour fuir l’avancée du FPR. Les informations étaient collectées auprès de personnes rwandaises et burundaises, hutues et tutsies, qui avaient été employées par MSF dans les camps de réfugiés burundais au Bugesera et qui venaient d’arriver au Burundi.

Il s’agissait de comprendre ce qui était arrivé au personnel dans les locaux de MSF et dans ces camps pendant la période allant du 7 avril au 17 mai 1994, après le départ des expatriés le 8 avril. Une préoccupation nouvelle émergeait de ces récits : les violences commises par le FPR, en particulier contre les réfugiés burundais. Des membres du personnel et des réfugiés dont certains, blessés par balles, arrivaient tout juste du Rwanda au moment où l’équipe procédait à des entretiens individuels. Les personnes interrogées racontaient que, le 13 mai, le FPR avait attaqué le camp de Nzangwa (Bugesera), où se trouvaient des milliers de réfugiés burundais hutus. Décrivant l’action du FPR, elles racontaient :

« Les militaires ont attiré les réfugiés (femmes, enfants, adultes) dans un piège en leur distribuant des casseroles et en leur promettant de la nourriture. Ils ont été enfermés dans la mosquée et dans le stock bouffe [entrepôt des aliments] (3 000 personnes au total) et ont été abattusMSF, rapport de la coordinatrice médicale de MSF France, « Témoignages », Paris, mai 1994.. »

Le recueil de témoignages avait été standardisé par la responsable juridique de MSF et c’était selon ce modèle qu’étaient recueillis les récits des membres du personnel national et international de MSF qui avaient été témoins de crimes. Le 7 juin, le document rassemblant les témoignages des personnels de MSF fut transmis au rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme et au secrétaire général des Nations unies ainsi qu’aux représentants des États membres du Conseil de sécurité Françoise Bouchet-Saulnier et Pierre Salignon, « Génocide au Rwanda. Témoignages », MSF, Paris, juin 1994.. Pour l’essentiel, le contenu du rapport présentait des témoignages en relation avec l’extermination des Tutsis par les miliciens et les militaires du gouvernement rwandais. Les motivations de ce travail étaient de faire reconnaître l’existence d’un génocide et d’être mieux armé pour soutenir la démarche de René Degni-Segui, rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations unies, qui proposait la création d’une juridiction pénale internationale pour juger les auteurs du génocide.

Les violences du FPR contre la population rwandaise et les travailleurs humanitaires

Dès la mi-mai, les équipes de MSF étaient présentes dans une grande partie des préfectures du Rwanda (Kigali, Ruhengeri, Byumba, Gitarama) comme dans les principales régions limitrophes au Zaïre (Goma, Bukavu et Uvira), au Burundi (Kayanza, Ngozi, Kirundo) et en Tanzanie (Ngara), où des centaines de milliers de réfugiés étaient arrivés. Pendant ce temps-là, à Kigali, la sécurité des équipes du CICR et de MSF se dégradait :

« À mi-mai, un de nos convois de nourriture fut délibérément visé par le FPR à la sortie de la ville de Kigali, en direction de Gitarama. Pendant une heure et demie, les délégués […] ont essuyé une pluie de balles et de mortier. […] L’un des délégués du CICR fut blessé à l’abdomen et pu être évacué grâce à l’intervention de deux véhicules blindés de transport de troupes des Casques bleus. À la même époque, un tir de mortier du FPR tomba sur la délégation du CICR : deux morts et cinq blessés. En juin, c’est l’hôpital de campagne qui était touché par deux obus tirés par le FPR et tombés sur la salle d’urgence : sept blessés étaient tués et une dizaine de personnes blesséesPhilippe Gaillard, chef de la délégation du CICR au Rwanda de 1993 à 1994, « Rwanda 1994. La vraie vie est absente (Arthur Rimbaud) », conférence au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 18 octobre 1994.. »

À la fin avril, à partir de l’Ouganda, plusieurs nouvelles missions avaient été ouvertes au nord du Rwanda, dans la zone contrôlée par le FPR. Une équipe s’installa à Gitare (préfecture de Ruhengeri) et une autre à Byumba dans la préfecture du même nom. À partir du mois de juin, le responsable de l’équipe de Byumba transmettait au siège de Bruxelles des informations au sujet des comportements du FPR : « Le précédent directeur de l’hôpital de Byumba a été exécuté ainsi que son épouse et ses trois enfants, deux semaines plus tôt […]. J’ai aussi protesté au sujet d’un lieutenant frappant une fille de 16 ans avec un tuyau en acier à l’intérieur de l’hôpital. » Dans ses communications au siège, les problèmes étaient détaillés : « […] interrogatoires de patients sous la menace d’une arme, l’infiltration permanente de membres du service de sécurité du FPR armés pour ce type d’activité dans l’hôpital la nuit et la disparition d’au moins deux patients […] une infirmière qui a travaillé pour nous depuis le début a disparu à la fin mai MSF, rapport du responsable de l’équipe de Byumba à MSF-Belgique, Rwanda, 20 juin 1994.. »

Le responsable de l’équipe se souvenait encore dix ans plus tard des menaces à peine voilées qu’il recevait de la part du FPR : « Ils nous ciblaient. Ils ont dit que j’étais le numéro un sur la liste […] si vos freins lâchent sur la route, vous pouvez être victime d’un terrible accident. […] Une fois à Nyanza, je les ai vus menacer le représentant du CICR. Ils ont pointé un lance-roquettes sur lui Laurence Binet, entretien avec le coordinateur de MSF-Belgique à Byumba et au Bugesera de mai à septembre 1994, op. cit., p. 45.. » En visite sur le terrain, le directeur général de MSF en Belgique constatait l’impréparation des équipes face à la multiplication des violences du FPR contre les non-combattants : « Ce manque de pratique et d’instructions claires nous fait commettre des erreurs qui tournent parfois au drame comme ces deux gardes armés embarqués, à nouveau pour des motifs de sécurité et qui sautent de la voiture MSF pour abattre froidement deux marcheurs à la démarche

“suspecte MSF, directeur général de MSF en Belgique, « Un contexte éclaté, un nouveau mandat ? », Contact (journal interne de MSF-Belgique), n° 29, 7 août 1994.”. »

Les exactions du FPR ne se limitaient pas au Bugesera et à la préfecture de Byumba. Le 24 juin, MSF informa la presse de l’évacuation forcée (le 23 juin) de 35 000 civils de la zone entre Gitarama et Butare pour les installer dans le sud de la préfecture de Kigali (au Bugesera). Le directeur de la communication de MSF à Bruxelles se trouvait sur place : « Et ça se passait dans des conditions épouvantables. Sans la moindre organisation, sans la moindre assistance. Les gens crevaient littéralement au bord de la route. Ils étaient forcés de marcher dans des conditions d’épuisement épouvantables Laurence Binet, entretien avec le directeur de la communication de MSF-Belgique, op. cit., p. 61.. »

Dans cette région, l’armée rwandaise en débâcle demeurait néanmoins dangereuse, comme MSF le rapportait à la presse :

« Ce matin, 1er juillet 1994, à 9 h 45 un hélicoptère de l’armée rwandaise a attaqué une voiture de Médecins Sans Frontières à 5 km de la ville de Nyamata, dans le Bugesera. Deux roquettes ont été tirées à basse altitude (25 m) sur une voiture blanche bien identifiée par le sigle humanitaire de Médecins Sans Frontières. Aucun autre véhicule ne se trouvait sur la route à ce moment précis. Les roquettes ont manqué le véhicule à quelques mètres près« Médecins Sans Frontières attaqué par un hélicoptère de l’armée rwandaise », communiqué de presse du 1er juillet 1994, Bruxelles.. »

Les prises de paroles publiques de MSF en réaction au génocide

Durant les mois et les années qui ont suivi avril 1994, un sentiment d’échec et de culpabilité s’est exprimé au sein de MSF pour ne pas avoir donné l’alerte : « Pas plus que les Nations unies, MSF ne peut se targuer d’avoir à aucun moment dit : il y a un génocide en préparation Laurence Binet, entretien avec le directeur général de MSF-Belgique, op. cit., p. 13. Dès 1993, deux rapports, l’un de plusieurs organisations dont la FIDH et Human Rights Watch, l’autre du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations unies, avaient souligné que certains articles de la Convention de 1948 définissant le crime de génocide concordaient avec la nature des attaques contre les Tutsis (Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, articles 2 et 3).. » Le sentiment de culpabilité pour ne pas avoir averti plus tôt du « risque de génocide » se comprend mieux en se souvenant qu’à cette époque, outre son travail d’aide médicale humanitaire, MSF concevait aussi son rôle comme celui d’une « sentinelle des droits de l’homme ». En 1992, l’association avait reçu le prix des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Le génocide était-il prévisible ? Vingt ans plus tard, le débat reste ouvert parmi les chercheurs (historiens, sociologues, politologues, juristes…) en ce qui concerne sa planification et sa préméditation. À l’occasion de différents procès concernant des autorités politiques et militaires, les juges du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) n’ont pas accepté l’argumentation du procureur, c’est-à-dire l’existence d’une entente en vue de commettre un génocide qui aurait été nouée avant le 7 avril 1994 entre les accusés eux-mêmes, en lien avec d’autres personnalités. Certes vérité judiciaire et vérité historique ne sont pas du même ordre et pas toujours en accord Claudine Vidal, « Le fait d’“entente en vue de commettre le génocide”. Entre le judiciaire et l’historique au Rwanda », L’Afrique des Grands Lacs : Annuaire 2014‑2015, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 269-286.. Mais dans ce cas, il faut prendre acte que les documents et les témoignages réunis par le TPIR constituent pour l’instant la source la plus riche permettant de connaître le calendrier des décisions et des actions des individus qui avaient dirigé l’extermination des Tutsis. L’autre élément autocritique relevé dans les archives de MSF porte sur le caractère des massacres. Dès leur début, la qualification de génocide devait-elle leur être appliquée ? Fut-elle portée assez tôt et toutes les conséquences que l’usage du terme impliquait furent-elles tirées ? L’un des enjeux de la qualification de génocide est qu’elle rend possible de rompre avec la neutralité qui est l’un des principes de l’action humanitaire. En arrière-plan de la discussion au sujet de la qualification en termes juridiques de l’événement s’exprimait plus ou moins consciemment un sentiment de malaise. MSF s’était-elle suffisamment mobilisée pour aider les personnes menacées à fuir, celles qui avaient travaillé avec MSF, celles qui avaient reçu ses soins ou celles qui lui avaient demandé asile ?