Libéria : Derrière le chaos, crises et interventions internationales

Fabrice Weissman

Le 6 avril 1996, des combats éclatent à Monrovia, mettant un terme au treizième accord de paix signé entre les factions libériennes. La trêve n'aura pas duré 8 mois. Jusqu'alors épargné par le conflit, le cœur de la capitale est pris d'assaut par les "fighters", ces jeunes combattants souvent drogués et pratiquant une violence extrême : images de pillages, de cadavres mutilés, de soldats sans uniformes affublés de gris-gris, d'enfants braquant leur AK-47 sur des « espions », de populations désespérées cherchant refuge sur d'improbables vaisseaux… Vu d'Europe ou des États-Unis, le Liberia donne l'impression d'un chaos incompréhensible où règne l'anarchie la plus totale. Consternées par l'horreur télévisuelle, certaines voix s'élèvent pour demander à la communauté internationale de mettre un terme à cette guerre sanglante qui en six ans a déjà fait 150.000 morts, provoqué la fuite des quatre cinquième de la population et réduit le pays à l'état de ruines.

Cependant, la situation est plus complexe qu'il n'y parait. Loin de la vision simpliste qui renvoie la guerre libérienne à on ne sait quel déferlement de sauvagerie atavique, le Liberia semble en proie à une véritable crise sociale, politique et économique, qui comme toute crise a son histoire et sa logique, aussi ardues soient-elles. Face à ces troubles, la réponse de la communauté internationale a certes été timide et largement déstabilisatrice. Mais quelle est aujourd'hui sa marge de manœuvre ? Tels sont les points que nous voudrions sommairement aborder dans cet article.

Six années de guerre

Il importe tout d'abord de relier la reprise des combats à l'histoire militaro-politique du pays. Le retour à la guerre en avril 1996 ne constitue pas une explosion de violence incontrôlée mais la nouvelle phase d'un conflit dont il n'est pas inutile de retracer brièvement les étapesPour un historique plus détaillé, cf. ELLIS (Stephen). - African Affairs, April 1995, pp. 165-197 et surtout la thèse de François PRKIC (CEAN, Bordeaux) en préparation.. Rappelons que le Liberia a été créé en 1820 par une société de philanthropes américains voulant donner un territoire aux esclaves affranchis. Il devient en 1847 le premier État indépendant d'Afrique. Jusqu'en 1980, le pays fait l'objet d'une sorte de « colonisation noire américaine » par l'élite américo-libérienne — également appelée « Congo » — qui monopolise l'essentiel du pouvoir politique et économique. En 1980, le coup d'État du Master Sergeant Samuel Doe marque l'accession au pouvoir des premier « autochtones ». Le renversement du régime n'est pas suivi d'une libéralisation mais de l'accaparement du système politico-économique par le réseau factionnel du nouveau président, essentiellement composé des membres de son groupe d'appartenance — les Krahn — et d'un groupe allié — les Mandingue. En 1985, une tentative de coup d'État menée par un officier originaire de la province du Nimba au nord est suivi d'une répression sanglante contre les membres de son ethnie — les Gio et les Mano —, qui fait entre 400 et 2.000 morts. L'ethnicisation des cercles politiques, économiques et militaires au profit des Krahn et accessoirement des Mandingue ainsi que la politique d'oppression à l'encontre des Gio et des Mano contribueront à faire de l'appartenance tribale une donnée importante de la lutte politique au Liberia, qui sera instrumentalisée par les différentes factions après le déclenchement des hostilités.

C'est précisément dans le Nimba que le National Patriotic Front of Liberia (NPFL) lance une insurrection armée contre les autorités gouvernementales le 24 décembre 1989. Dirigé par Charles Taylor, un ancien ministre de Samuel Doe, le mouvement est alors soutenu par la Libye, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et accessoirement la France. La percée du NPFL est suivie d'exactions violentes de l'armée gouvernementale — les "Armed Forces of Liberia" (AFL) — contre les Gio et les Mano. Ces représailles permettent à Taylor d'enrôler de nouvelles recrues et de gonfler ses rangs qui ne comptaient à l'origine que quelques dizaines de combattants. Préoccupé par la potentielle arrivée au pouvoir d'un mouvement insurrectionnel patronné par la Libye et la Côte d'Ivoire — deux pays qui contestent ses prétentions hégémoniques dans la sous- région —, le Nigeria parvient en juillet 1990 à convaincre la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) de mettre en place une force d'interposition au Liberia — l'ECOWAS Monitoring Group (ECOMOG). Composée de 12.000 hommes à son apogée — dont deux tiers de Nigérians —, celle-ci sera exclusivement commandée par un général nigérian à partir de septembre 1990. L'initiative reçoit un soutien tacite de la communauté internationale, les États Unis pas plus que les Nations Unies n'étant enclins à s'ingérer dans le conflit. L'ECOMOG débarque à Monrovia en août 1990 et bloque la progression du NPFL qui était sur le point de s'emparer de la ville. Jusqu'en octobre 1992, le Liberia restera partagé en deux zones à peu près stables. D'un côté, les « casques blancs » parviennent à sécuriser une petite poche autour de la capitale ; Samuel Doe ayant été exécuté en septembre 1990 par un groupe dissident du NPFL — l'INPFL de "Prince" Johnson —, le réduit est théoriquement administrée par des institutions civiles de transition patronnées par la force d'interposition. De l'autre, tout le reste du pays est aux mains du NPFL qui créé son propre gouvernement à Gbarnga, dans le centre du pays. Cependant, en 1991 d'anciens membres des AFL fondent en exil une nouvelle faction, l'United Liberation Movement for Democracy in Liberia (ULIMO). Celle-ci recrute essentiellement parmi les Krahn et les Mandingue et s'infiltre progressivement à partir de la Sierra Leone et de la Guinée. A l'automne 1992, elle maîtrise une grande partie de l'ouest du pays.

Menacé par la progression de l'ULIMO, Taylor lance en octobre 1992 une grande offensive sur Monrovia, baptisée opération « Octopus ». Il est fermement repoussé par la force d'interposition ouest-africaine qui s'allie à l'ULIMO et aux AFL et impose un embargo total au Taylorland. En juillet 1993, le NPFL a perdu beaucoup de terrain, dont le port de Buchanan principal débouché de son économie clandestine. L'ULIMO a étendu son emprise sur tout l'ouest du pays (Cape Mount, Bomi, Lofa) alors que la force d'interposition contrôle désormais un triangle s'étendant de Monrovia à Kakata au nord et Buchanan à l'est. Mis en difficulté, le NPFL signe avec l'ULIMO et le gouvernement intérimaire patronné par l'ECOMOG, de nouveaux accords à paix à Cotonou. Ceux-ci posent les bases d'un processus de paix classique : cessez-le-feu, installation de nouvelles autorités de transition, désarmement, démobilisation, rapatriement/réinstallation des personnes réfugiées et déplacées, élections. Également paraphés par un représentant de l'ONU et de l'OUA, les accords prévoient en outre la mise en place d'une mission d'observateurs non armés des Nations Unies (UNOMIL) pour surveiller l'application du processus, ainsi que la création d'une « expanded ECOMOG » composée de bataillons extérieurs à la sous-région (Tanzanie, Ouganda) afin de redresser la neutralité des forces d'interposition. Ces derniers ne resteront que quelques mois.

La période qui suit est marquée par l'échec des accords de Cotonou et la recherche d'un nouveau compromisSur les raisons de l'échec des accords de Cotonou, cf. PRKIC (François). - « Liberia : de Cotonou à Akosombo, espoirs et déceptions sur le long chemin de la paix ». - in L'Année Africaine, 1995, pp. 163-180.. La remise en cause du processus de paix est d'abord liée à l'émergence de nouvelles factions et à la fragmentation des anciennes. En octobre 1993, George Boley créé le Liberian Peace Council (LPC). Recrutant majoritairement parmi un sous-groupe Krahn — les Sarpoh —, le LPC apparaît dans l'est du pays où il lutte contre le NPFL. Il est largement soutenu par les bataillons nigérians de l'ECOMOG qui semblent avoir participé à sa création et qui l'équipent en armes et en munitions. En novembre 1993, François Massaquoi créé à son tour la Lofa Defense Force (LDF). Composée de ressortissants du Lofa, elle joue à l'origine le rôle de force supplétive du NPFL permettant d'ouvrir un second front derrière les lignes de l'ULIMO. Par ailleurs, les anciennes factions se fragmentent. Après de multiples tensions, l'ULIMO se divise définitivement en mars 1994 entre sa branche Krahn dirigée par Roosevelt Johnson (ULIMO-J) et sa branche Mandingue commandée par Alhaji Kromah (ULIMO-K). De même, les ministres NPFL ayant rejoint le gouvernement de transition font défection en avril 1994 et créent le NPFL-CRC. Ce morcellement de la scène politico-militaire libérienne s'accompagne d'un nouveau recul de Taylor qui doit faire face à la progression des deux ULIMO à l'ouest, et du LPC à l'est. Ce dernier parvient à fragmenter le territoire du NPFL et à le priver temporairement de tout accès à mer. En juillet 1994, se constitue une coalition anti-Taylor composée du LPC, de l'ULIMO-J, des AFL mais aussi de la LDF et du NPFL-CRC. Appuyées par l'ECOMOG, les Forces de Coalition parviennent à s'emparer de la capitale du NPFL, Gbarnga, en septembre 1994. Elle sera reconquise par Taylor en décembre après avoir été complètement pillée par les différentes factions. Par ailleurs, la même époque voit l'effacement progressif des facteurs de déstabilisation externes. Les soutiens étrangers à Taylor (Côte d'Ivoire, Libye, Burkina Faso) s'amenuisent, amenant le Nigeria à réviser son attitude à l'égard du NPFL. En juin 1995, Taylor se rend à Abuja pour la première fois depuis le début du conflit et passe, semble-t-il un accord avec le chef de l’Etat Abacha : ce dernier ne ferait plus obstacle à l'accession du NPFL au pouvoir en échange d'avantages économiques sur les ressources naturelles du LiberiaEIU Country Report, Liberia, 4th quarter 1995, p. 25..

Le nouveau recul de Taylor associé à l'effacement des facteurs de déstabilisation externes amènent les parties libériennes à signer un treizième accord de paix à Abuja, le 19 août 1995. Réunissant toutes les factions militairement actives sur le terrain et signé dans un contexte international favorable, le compromis semblait pour la première fois en mesure de déboucher sur un règlement pacifique du conflit. Conçu comme un amendement aux accords de Cotonou dont il reprenait le principe, le processus prévoyait l'instauration d'un cessez-le-feu (26 août 1995) et la création de nouvelles institutions de transition. Dans l'intervalle nécessaire à la préparation des élections, le pays serait dirigé par une présidence collégiale, le « Conseil d'État », réunissant les leaders des trois principales factions — Charles Taylor pour le NPFL, Alhaji Kromah pour l'ULIMO- K, Georges Boley pour le LPC — ainsi que trois personnalités civiles. Les autres mouvements armés (ULIMO-J, AFL, LDF, NPFL-CRC) se voyaient octroyer des postes ministériels au sein du gouvernement de transition et des autres institutions. L'installation des organes intérimaires (4 septembre 1995) devait être suivi du déploiement des ECOMOG et des UNOMIL (14 décembre 1995), du désarmement et de la démobilisation des combattants (30 janvier 1996), de la réinstallation et du rapatriement des personnes réfugiées/déplacées (2 février 1996) et de la tenue d'élections prévues pour le 20 août 1996.

Mais très rapidement, le processus s'enlise. Dès la fin de l'année 1995, plusieurs violations du cessez-le-feu apparaissent. Dans l'ouest, des escarmouches entre l'ULIMO-J et l'ULIMO-K pour le contrôle de la zone diamantifère de Lofa Bridge font place à de sévères affrontements entre l'ECOMOG et les forces de Roosevelt Johnson à TubmanburgOfficieusement, une centaine de « casques blancs » — contre une vingtaine officiellement — aurait perdu la vie dans des combats vraisemblablement provoqués par un différend commercial portant sur l'exploitation des diamants de Lofa Bridge, entre les forces d'interposition et l'ULIMO-J.. Dans le sud-est, des témoignages concordants attestent de la reprise des affrontements entre le LPC et des milices locales Grebo plus ou moins récupérées par le NPFL. Fin mars 1996, le déploiement des ECOMOG/UNOMIL, qui aurait du être achevé à la mi-décembre, est à peine entaméFin février 1996, les ECOMOG n'avaient pas encore véritablement étendu leur contrôle au delà du traditionnel triangle Monrovia-Kakata-Buchanan et avaient temporairement suspendu leur progression suite aux événements de Tubmanburg. A l'ouest, ils avaient évacué le Cape Mount pour se replier sur le Bomi ; à l'est, ils étaient présents à Greenville mais, dépourvus de moyens de locomotion terrestre, ils ne contrôlaient que l'agglomération proprement dite ; au nord, les ECOMOG avaient atteint Ganta, mais la route après Kakata restait parsemée de check-points tenus par des combattants armés du NPFL.alors que le désarmement est au point mort. Seuls George Boley et Roosevelt Johnson ont officiellement appelé leurs hommes à déposer les armes mais cet ordre n'a pas été suivi d'effet. Quant au NPFL, il multiplie les manœuvres dilatoiresEn février 1996, Charles Taylor annonce qu'il ne désarmerait pas tant que la CEDEAO et les institutions de transition libériennes n'auront pas signé un accord précisant le statut des forces d'interposition. Le NPFL avait soumis une proposition à l'organisation régionale prévoyant de placer l'ECOMOG sous l'autorité du Conseil d'Etat, proposition bien entendu inacceptable pour la CEDEAO…, cherchant à opérer un désarmement formel grâce à la réintégration de ses combattants dans les forces de police et la nouvelle armée nationale amenée à être restructuréeIl semble même que Taylor ait fraîchement réarmé ses hommes peu avant le déclenchement des événements d'avril. Nous avons recueilli des informations faisant état du réapprovisionnement en fusils d'assaut « flambants neufs » des bataillons NPFL stationnés dans le comté de Rivercess en janvier 1996.. Enfin, les institutions de transition s'avèrent la proie d'une paralysie totale. Dépourvues de moyensLa communauté internationale n'ayant qu'une confiance très relative dans les institutions de transition, le gouvernement s'est trouvé quasiment privé de toute aide bilatérale — les deux principaux bailleurs, les Etats Unis et l'Union Européenne, canalisant l'intégralité de leur assistance par les ONG, les organismes multilatéraux et les agences de coopération bilatérale. En conséquence, le budget de l'Etat pour 1995 n'a été que de 20 millions USD. La compétition pour le contrôle de ces maigres ressources n'en a été que plus féroce., victimes de très importantes rivalités factionnelles et objet d'une « politique du ventre » effrénée caractérisée par le détournement à tous les niveaux des maigres fonds publics, leur contribution au processus de paix se révèle des plus limitées, pour ne pas dire négative.

Début avril 1996, il était clair que les élections ne pourraient avoir lieu comme prévu, le 20 août 1996. Il semble que pour Charles Taylor et Alhaji Kromah, la responsabilité de ce retard incombait essentiellement au leader de l'ULIMO-J. Il est vrai que cette faction avait été impliquée dans la rupture du cessez-le-feu à Tubmanburg et, qu'exclue du Conseil d'État, elle avait alourdit la transition, faisant monter le prix de sa participation en réclamant divers ministères et la présidence de la Banque Nationale. Toujours est-il, que dès le début 1996, Charles Taylor et Alhaji Kromah se mettent en demeure d'évincer Roosevelt Johnson en tablant sur les divisions internesLe 4 mars, le Conseil d'Etat avait entériné la décision du conseil exécutif de l'ULIMO-J de remplacer Roosevelt Johnson par William Karyee à la tête du mouvement.du mouvement, puis en cherchant à l'exclure des institutions de transition. Pensaient-ils accélérer ainsi le processus de paix ou réenclencher une logique de guerre afin de s'emparer par la force d'un pouvoir encore lointain compte-tenu du calendrier ? Il n'est pas possible aujourd'hui de le savoir. Le 1er mars 1996, le Conseil d'État suspend le leader ULIMO-J de ses fonctions de Ministre du Développement Rural pour « insubordination caractérisée » et ordonne à l'ECOMOG de perquisitionner à son domicile, suspecté d'abriter des armes. Le 5 avril, le Conseil d'État lance un mandat d'arrêt contre le leader ULIMO-J accusé de « saboter le processus de paix » et accessoirement de meurtre. La tentative d'arrestation déclenche la reprise des hostilités, l'ensemble des factions krahn — ULIMO-J, AFL, LPC — prenant les armes dans Monrovia contre les « forces gouvernementales » du NPFL et de l'ULIMO-K venues s'emparer de Roosevelt Johnson. S'en était fini des accords d'Abuja.

Telle est la succession d'événements ayant conduit à la reprise des combats en avril 1996. Au delà de cette séquence, comment expliquer le conflit, son enracinement dans le tissus social libérien, l'apparente entropie qui le caractérise et sa survivance au plan économique ?

Crise de l'État importé et mobilisation guerrière d'une jeunesse en mal d'intégration

Un bref regard sur la logique de l'affrontement montre que celui-ci renvoie à une lutte de pouvoir entre les nouvelles élites libériennes. Celles-ci peuvent compter sur un important réservoir de combattants potentiels et utilisent des appareils militaires au mode de structuration relativement lâche alimentés par une économie clandestine florissante.

La plupart des chefs de factions appartiennent à la même catégorie sociale : celle des premiers « natifs » à avoir eu accès à l'éducation supérieure et à des responsabilité au sein de l'appareil d'État. Plusieurs d'entre eux — Boley et Taylor par exemple — sont d'anciens camarades de classe, ou d'anciens collègues. La lutte qui les oppose s'apparente à un conflit entre nouvelles « élites locales » cherchant à parvenir à la tête ou du moins aux hautes sphères d'un État libérien maintenu dans ses frontières et reconnu par la communauté internationale. La perspective d'accéder aux ressources de l'aide bilatérale et autres opportunités d'enrichissement associées à l'État n'est sûrement pas absente de leurs motivations. Mais on peut aussi y déceler la quête de rétributions symboliques en termes de prestige ou de statut. Le propre de la lutte qui les oppose est de reposer sur un « ethos militaristeSur la notion de militarisme, cf. CHARLTON (R) & MAY (R). - « Militarisation and militarism in Africa. A Research Note ». - in Culture et Développement, n°16, 3-4, 1984, p. 882. » qui visiblement (!) fait du recours à la force physique une procédure politique ordinaireCette remarque préliminaire permet de démentir une idée parfois entendue, selon laquelle les « warlords » libériens n'auraient pour seule ambition que de faire la guerre pour la guerre, afin notamment de préserver une économie clandestine florissante. A priori — mais l'hypothèse mériterait d'être validée —, il ne semble pas que les factions libériennes soient dirigées par des leaders engagés dans une logique de « société guerrière », cherchant avant tout à reproduire le corps social guerrier qu'ils dominent ou tentent de dominer. Pour quelques pistes de problématisation de la notion de « société guerrière » tirées du cas mozambicain, cf. LEGRAND (Jean-Claude) & WEISSMAN (Fabrice). - « Enfants soldats et usages de violence au Mozambique ». - Cultures et Conflits, n°18, été 1995..

Les leaders sont aidés dans leur entreprise politico-militaire par l'existence d'un important réservoir de combattants potentiels. Les stratégies d'ethnicisation des cercles du pouvoir menées tant par le régime américo-libérien que par celui de Samuel Doe ont conféré au discours identitaire un important pouvoir de mobilisation. L'exclusion sélective de certains groupes de « natifs » jusqu'en 1980, puis la monopolisation des ressources politiques et économiques par les Krahn et les Mandingue après le coup d'État de Samuel Doe, ont assigné une pertinence politico- économique à l'appartenance « tribale ». La répression conduite contre les Gio et les Mano avant et après le déclenchement des hostilités, et les représailles menées en retour par ces derniers à l'encontre des groupes associés à l'ancien régime ont renforcé la cristallisation de la lutte pour le contrôle des ressources étatiques sur des enjeux identitaires. Promettant revanche et accès privilégié au pouvoir en cas de victoire, les leaders factionnels ont facilement gagné l'allégeance des combattants, mobilisant ainsi — selon les termes de Jean-Pierre Chrétien — une « solidarité géo-culturelle non pour construire un nouvel État, ni même pour aménager un fédéralisme, mais pour négocier en position de force les partages des revenus de l'État central avec les représentants des autres groupes équivalentsCHRETIEN (Jean-Pierre). - « Les racines de la violence contemporaine en Afrique ». - in Politique Africaine, n°42, juin 1991, pp. 15-27.. »

Cette mobilisation identitaire a été favorisée par la crise de la jeunesse au sein de laquelle les factions recrutent l'essentiel de leurs combattants. En effet, dans les campagnes et dans les villes, une partie importante de la population juvénile vit une situation de double marginalisation. D'un côté, elle refuse le travail de la terre et le système de domination traditionnel, particulièrement pesant pour les cadets sociaux que sont les femmes et les adolescents. De l'autre, elle n'arrive pas à s'insérer dans le tissus urbain. Dépourvue du bagage éducatif qui lui permettrait de trouver un emploi — avant guerre, seuls 34% des enfants dépassaient l'école primaireSource UNICEF.—, confrontée à un taux de chômage extrêmement élevé et souvent exclue des réseaux factionnels qui ont monopolisé l'appareil d'État et les secteurs rentables de l'économie, la jeunesse désireuse de quitter les campagnes s'est trouvée rejetée par les villes ou marginalisée en leur sein. En rejoignant une faction, les jeunes accèdent à une « profession » — celle de combattant — qui les sort de cette impasse. La nourriture taxée sur les paysans et les organismes d'aide leur permet de gagner une sécurité alimentaire qui ne passe ni par le travail de la terre et la soumission à l'ordre traditionnel, ni par l'insertion dans l'économie urbaine. Cet avantage a d'autant plus de valeur que la guerre a créé une situation de pénurie faisant de l'accès à la nourriture un privilège remarquable. De même, le pillage des villes et des moyens d'intervention des organisations humanitaires — pratique récurrente tout au long du conflit — permet aux combattants d'atteindre les biens de consommation qu'ils pensaient se procurer dans les centres urbains (vêtements, radios, lampes, voitures…).

Au delà de ces rétributions matérielles, les jeunes combattants accèdent à un statut et à une identité, comme l'attestent les scarifications qu'ils portent dans leur corps et qui signent leur appartenance à un bataillon particulier. Les factions ont fait jouer des répertoires historico-culturels valorisant les activités guerrières. Le NPFL a sollicité la figure mythique du guerrier Yacouba — nom donné en Côte d'Ivoire aux Gio et aux Mano — qui occupe une place légendaire dans l'imaginaire DanCf. GALY (Michel). - « Massacres et fantasmes : une archéologie de la violence politique au Liberia ». - Université de Toulouse : dactylo., 30 p.. La résistance des populations de l'hinterland à la « colonisation » noire américaine entamée au XIXème siècle a aussi servi de modèle. Cette continuité est perceptible dans l'emploi de surnoms guerriers — Général Total Bone, General Dragon, General Death, General 24 hours, General Pussy Cat, Major Blood, Destroyer, RPG Junior, Hungry Lion… —, comparables à ceux utilisés par les « héros populaires » qui avaient mené la lutte contre la domination Congo — Jack Savage, Bottle of Beer, Black Will…15Idem.. Les factions ont également puisé dans l'imaginaire occidental véhiculé par les films d'action américains et CNNCf. sur cette question RICHARDS (Paul). - « Rambo and War in Africa ». - Crosslines, April-May 1995, pp. 17-19.. On ne compte plus les Rambo, Chuck Norris et autres Mission Impossible, ainsi que les figures noires de l'histoire européenne — Colonel Hitler —, et ses ennemis médiatiques — General Saddam Hussein. En bref, l'identification aux héros mythiques, tant de la tradition autochtone que du cinéma et de l'actualité occidentales, a constitué une importante ressource symbolique permettant d'enrôler les jeunes adolescents marginalisés. Ces processus ont été confortés par l'utilisation de répertoires magico-religieux, soudant les groupes de combattants autour de protections magiques conférées par les « medecine men » associés à leur unité. La violence et le recrutement forcé ont également été utilisés, notamment pour l'enrôlement des enfants-soldats. Par conséquent, les « élites » en lutte pour le contrôle des ressources étatiques ont pu compter sur un important réservoir de combattants potentiels mobilisés à la fois sur un registre identitaire et par des mécanismes de « socialisation guerrière » exploitant la double marginalisation endurée par une partie de la jeunesse. De fait, sur les 60.000 fighters, 10% selon l'UNICEF auraient moins de 15 ans, 30% moins de 17 ans. D'autres sources estiment la proportion de 12-17 ans à 70%BREHUN (Leonard). - Liberia, the War of Horror. - Accra : Adwinsa Publication, 1991, p. 45. Cité par F. PRKIC.. Soulignons que ce mode de mobilisation n'est pas étranger au degré de violence observé dans le conflit. L'intensité des pillages et des destructions renvoie au degré de frustration socio- économique enduré par les jeunes combattants. Celle des massacres et des exactions, à la construction identitaire de l'affrontement et aux répertoires symboliques — guerriers et magico- religieux — utilisés pour conforter l'engagement des fighters.

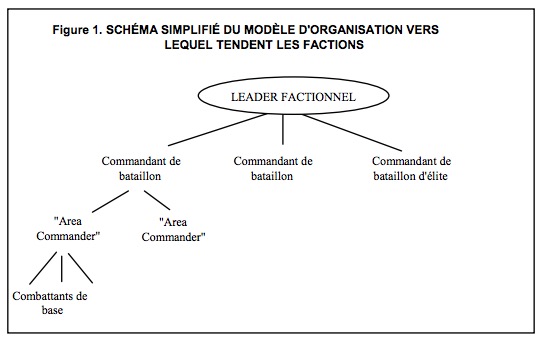

Comment les leaders factionnels sont-ils parvenus à contrôler cette masse de combattants ? Par delà l'entropie apparente de la scène politico-militaire libérienne, il est possible de repérer un schéma d'organisation global vers lequel les factions tendent à converger (cf. figure 1). Précisons que les développements qui suivent ne sont qu'une représentation simplifiée extrêmement schématique et rationalisatrice de l'architecture militaire des mouvements, ceux-ci étant caractérisés en pratique par une grande confusion.

En règle générale les factions ont une architecture pyramidale dominée par un leader, entouré d'un cercle restreint de personnalités de second ordre, peu susceptibles de le concurrencer. Charles Taylor, notamment, a excellé dans l'art d'éliminer les potentiels numéro deuxCe nettoyage a commencé très tôt avec l'élimination en juin 1990 d'Elmer Johnson, conseiller militaire particulier de Taylor, doté, selon les observateurs (cf. Le Monde, 10/11 juin 1990) d'un certain charisme et d'un grand sens politique. Par la suite, le leader du NPFL neutralisera systématiquement les potentiels numéro 2.. Viennent ensuite une série de « Battalion Commanders » exerçant leur autorité sur des « Area Commanders » qui dirigent quelques dizaines de combattants. Souvent, un bataillon particulier — qui peut changer au cours du temps — possède une prééminence, telles les « Special Forces » au sein du NPFL. Considéré comme « unité d'élite », il bénéficie d'un traitement de faveur et constitue la branche la mieux organisée, la plus efficace et théoriquement la plus disciplinée, du mouvement.

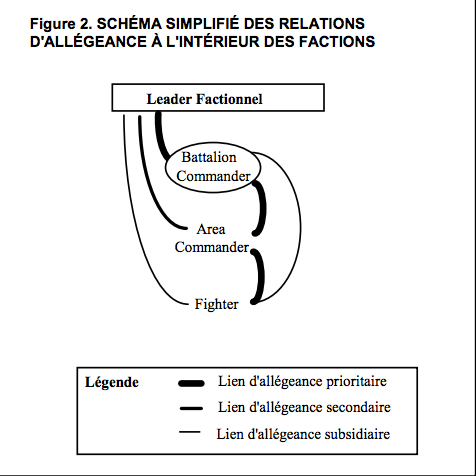

Au sein de cette structure, le pouvoir repose sur un système d'allégeance complexe et volatile, procédant à la fois d'une logique « proto-clientéliste » et segmentaire (cf. figure 2). L'utilisation des ressources symboliques, matérielles, et coercitives débouche sur des adhésions relativement stables à des familles factionnelles définie en fonction de l'identité dont se réclament les combattants et des alliances entre groupes identitaires. Bien que les transferts « contre-nature » ne soient pas rares — à l'image de ces soldats AFL, passés au INPFL avant de rejoindre le NPFL —, les fighters restent à peu près fidèles aux mouvements avec lesquels ils se sentent une communauté d'appartenance ethnique — AFL, LPC, ULIMO-J pour les Krahn ; NPFL, NPFL-CRC pour les Gio et les Mano ; ULIMO-K pour les Mandingue ; etc. Par contre, l'allégeance à un chef de faction particulier au sein de ces familles est particulièrement fluctuante. Les combattants de base s'estiment d'abord liés à leur supérieur direct, généralement un « Area Commander », puis au « Battalion Commander » et enfin au leader factionnel. De même, les « Area Commanders » se sentent responsables devant leur « Battalion Commander » avant de répondre aux injonctions de leur chef de faction. Quant aux commandants de bataillon, ils n'ont de compte à rendre qu'au leader politico-militaire. Par conséquent, les « Battalion Commander » constituent un maillon hautement stratégique de la chaîne de commandement. C'est sur eux que repose en définitive l'allégeance des combattants de base à un chef de faction déterminé.

Or, dans les mouvements armés comme le NPFL, les bataillons sont relativement indépendants. Ils doivent subvenir eux-mêmes à tous leurs besoins, à l'exception de leur approvisionnement en armes et en munitions. Taylor parvient à les dominer en recourant tout d'abord à des techniques « proto-clientélistes »Le rapport de clientèle a été conceptualisé par Jean-François Médard (« Le rapport de clientèle : du phénomène social à l'analyse politique ». - Revue Française de Science Politique, février 1976, pp. 103-131) comme un « rapport de dépendance personnelle non lié à la parenté qui repose sur un échange réciproque de faveurs entre deux personnes, le patron et le client, qui contrôlent des ressources inégales. » Nous utilisons ici le préfixe « proto » pour souligner que la relation de clientèle est à l'état embryonnaire, le différentiel de ressources entre le patron et le client étant encore faible et en voie de consolidation.. En échange de leur obéissance, de la mise à disposition de leur compétence militaire et de la restitution d'une partie des richesses qu'ils exploitent, le chef du NPFL leur offre toute une série de rétributions : des armes et des munitions, des opportunités de pillage et de contrôle de zones à forte concentration de ressources naturelles, des réseaux de commercialisation pour les biens qu'ils parviennent à extraire, des cadeaux (riz, vêtements, essence…) au coup par coup en fonction de calculs stratégiques, et une promesse de partage du gâteau national en cas de victoire. Ce système suppose un différentiel de ressources favorable à Taylor. Pour ce faire, il préserve un avantage militaire grâce au contrôle de l'approvisionnement en matériel stratégique, et à ses troupes d'élite. Il garde l'ascendant économique en exerçant un contrôle sur les ressources exploitées (il s'arrange notamment pour que ses généraux soient payés en nature et conserve pour son propre compte les rentrées monétaires) et sur les canaux de commercialisation. Enfin, il fait jouer une logique segmentaire. Il brise les processus d'accumulation au sein des bataillons trop menaçants en changeant leur commandant, en modifiant leur lieu d'affectation, en jouant les unités les unes contre les autres pour les affaiblir mutuellement et renforcer son pouvoir par son aptitude à les concilierA cette fin, Taylor a pratiqué une diversification des modes de fonctionnement de ses bataillons. Certains ont développé une logique entrepreuneriale axée sur l'exploitation économique des ressources naturelles. D'autres, comme celui de « Jack the Rebel », reposent sur une dynamique essentiellement prédatrice à base de racket, de pillage, etc. Selon les circonstances, Taylor s'appuie sur l'un ou l'autre de ces sous-groupes. Au besoin, il les oppose.. Cette configuration explique la force des tendances centrifuges observées au sein des factions ainsi que leur faible degré de cohésion. A l'inverse, elle montre que la situation n'est pas totalement anarchique, que les leaders ou du moins les commandants de bataillon exercent un minimum de contrôle sur leurs hommes. Celui-ci est attesté par le fait qu'un certain nombre de bâtiments n'ont pas été touchés par la reprise des affrontements et des pillages dans la capitale. Les locaux de l'Union Européenne, dont le représentant est marié à une proche de Taylor ont ainsi été épargnés, de même que l'ancienne Ambassade de France, l'hôtel Mamba Point (où résidaient les journalistes de la presse internationale), le centre de télécommunications…

Reste une dernière question. Comment les mouvements armés sont-ils parvenus à financer leur effort de guerre ? Outre les soutiens extérieurs directs et indirects, que nous envisagerons plus tard, il apparaît que les factions ont réussi à mettre en place une économie clandestine relativement florissante. Nous ne nous étendrons pas sur le sujet, celui-ci ayant été traité par plusieurs auteursCf. RENO (William). - « Foreign Firms and the Financing of Charles Taylor's NPFL ». - in Liberian Studies Journal, 1993, vol. XVIII, n°2, pp. 175-188 ; de MONTCLOS (M arc-Antoine). - « Liberia : des prédateurs aux "ramasseurs de miettes ». - JEAN (François) & RUFIN (Jean-Christophe) (sous la direction de). - L'économie des guerres civiles. - Paris : Hachette, Pluriel, 1996. A paraître.. Rappelons simplement que la production de bois a connu une forte croissance après le déclenchement des hostilités, passant de 70 millions USD en 1989 à 127,6 millions USD dès 1991 et plus de 200 millions USD en 1992. Les exportations de caoutchouc n'ont jamais cessé, même si elles sont restées inférieures à leur niveau d'avant guerre. En 1994, elles s'élevaient à 31.000 t, contre 118.000 t en 1989. De même, les sorties de diamant libérien vers la Belgique s'élèveraient à 220.000 carats en 1995 contre 295.000 en 1987. D'autres ressources ont été exploitées — minerais de fer, or, café, cacao… — sans parler du pillage des infrastructures socio-économiques du pays. A partir de début 1993, ces activités ont toutefois connu un certain ralentissement. La perte par le NPFL du port de Buchanan et de larges portions du territoire libérien ont quelques peu remis en cause l'économie clandestine du mouvement alors que les autres factions n'ont jamais mis au point un système d'exploitation aussi performant.

Les populations civiles jouent un rôle non négligeable dans cette économie. C'est sur elles que repose l'essentiel de l'alimentation des combattants — sur un mode productif (au travers de la taxation ou du pillage des cultures rurales) ou sur un mode victimaire (en tant qu'appât d'une aide humanitaire prélevée avant ou après distribution). Elles constituent également un réservoir de main d'œuvre utilisé par l'ensemble des factions dans des conditions parfois proches de l'esclavagismeCe ne sont pas les fighters qui saignent les hévéas, creusent les mines de diamants, tamisent le fond des rivières pour trouver de l'or ou transportent les biens pillés ! Cf. GOUZERH (Denis). - Les populations civiles dans le conflit libérien. - Dactylo, 25p., MSF Paris.. A noter que les civils représentent aussi un enjeu militaire — en tant que « bouclier humain » ou réseau d'informateurs — et politique. Dans un pays où la fuite et les stratégies d'escapisme constituent l'essentiel des modes populaires d'action politique, la présence de populations sur le territoire d'une faction apparaît comme un gage de légitimité. Aussi les mouvements armés s'efforcent-ils de contrôler les civils par divers mécanismes reposant avant tout sur des pratiques coercitives. La mobilisation politique, au travers de rétributions symboliques ou matérielles, reste à son plus bas niveau et demeure quasi-inexistante dans de nombreuses parties du pays. Cette donnée explique l'importance des déplacements de populations qui concernent plus des quatre cinquièmes des habitants en 1995. Sur les 2,6 millions de Libériens, 645.000 ont trouvé refuge dans les pays voisins et 1,47 million sont déplacés à l'intérieur des frontières.

Ces quelques remarques montrent que si la situation libérienne est plus justifiable de la théorie des systèmes complexes que de la physique newtonienne, elle n'est pas pour autant « chaotique ». Il existe un minimum d'ordre, aussi ténu et volatile soit-il, qui permet aux leaders factionnels d'exercer un certain contrôle sur leurs hommes. Par ailleurs, il apparaît que loin d'être le fruit d'un « déferlement de sauvagerie », le conflit libérien procède d'une double crise. Crise, d'un État « importé », perçu essentiellement comme lieu d'enrichissement et monopolisé par des réseaux ethno-factionnels excluant toute possibilité d'alternance autrement que par la forceSur la notion d'« Etat importé », cf. BADIE (Bertrand). - L'Etat importé. - Paris : Fayard, 331 p.; crise aussi d'une jeunesse libérienne « mobilisée » — au sens de Deutsh et Lerner —, en rupture d'allégeance avec l'ordre traditionnel sans pour autant être parvenue à s'insérer dans le monde moderne, en proie à de multiples frustrations socio-économiques, et trouvant dans les mécanismes de « socialisation guerrière » instaurées par les factions une issue à leur relégation.

Les errances de la communauté internationale

Face à cette situation, la réponse de la communauté internationale a pour le moins été timide pour ne pas dire déstabilisatrice. Les puissances occidentales, bien que non dénuées de liens avec la crise, ont rapidement adopté une position de retrait. Elles ont délégué la gestion du conflit aux États de la sous-région et se sont contentées d'investir dans l'aide humanitaire. Quant à l'ONU, son rôle a été des plus limités.

De l'implication au désengagement

Les États-Unis ne sont pas totalement étrangers à la crise actuelle. Outre leur passé « colonial », ils ont fermement soutenu Samuel Doe jusqu'en 1985, malgré la dérive autoritaire de son régimeCertains observateurs affirment que Washington serait même impliqué dans le coup d'Etat de 1980. Quelques temps auparavant, le président Tolbert s'était rapproché de l'URSS, de Cuba et de la Libye, cette dernière s'étant même implantée dans le pays au travers de la Libya-Liberian Bank, engagée dans la construction de logement à Monrovia.. Dès 1980, le nouvel occupant de l' « Executive Mansion » avait reçu une aide américaine de 90 millions de USD — plus que l'ensemble des sommes allouées à Tolbert durant tout son règne. De 1981 à 1985, Washington versera 400 millions USD au régime de Monrovia — soit un tiers du budget chaque année —, faisant du Liberia le premier pays bénéficiaire de l'aide américaine par tête d'habitant. En 1985, la Maison Blanche reconnaît la validité de l'élection frauduleuse de Samuel Doe mais le Congrès interdit le renouvellement de l'aide à son régime. Toutefois, les États-Unis maintiendront une assistance alimentaire et la présence de conseillers militaires, que l'on retrouvera aux côtés des AFL lors des premières contre-offensives en direction du NPFLAfrica Confidential, April 1990.. Ce soutien initial s'explique en partie par la présence d'intérêts américains au Liberia. Outre la plus grande plantation d'hévéas du monde possédée par Firestone, le pays abritait une station de navigation "Omega" pour les sous-marins, un réémetteur de "Voice of America" et la base régionale de la CIA pour l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, les avions militaires US étaient autorisés à se poser et à faire le plein sur l'aéroport de Roberstfield. Au début du conflit, les Américains se sont montré préoccupés par la potentielle expansion de l'influence libyenne au travers du NPFL mais ont rapidement cessé de soutenir Samuel Doe au profit de l'ECOMOG.

Quant à la France, elle s'est discrètement impliquée aux côtés de Charles Taylor en donnant carte blanche au Burkina Faso et à la Côte d'Ivoire pour soutenir un NPFL en lutte contre des forces relevant de la sphère d'influence anglophone. Houphouet Boigny, très proche du président Tolbert assassiné par Samuel Doe, a permis à Taylor de disposer de bases arrières sur le territoire ivoirien, notamment à Danané. Il a renforcé cet appui avec l'entrée en scène du Nigeria dont il contestait les ambitions hégémoniques dans la sous-région. La France proprement dite est apparue au travers de divers acteurs économiques sans qu'il soit possible de dire quel est le degré exact d'implication des autorités gouvernementales et si ces acteurs obéissent à une logique politique ou économique. Au delà du rachat des exportations clandestines de bois — en 1991, 68% des grumes sortant du Taylorland étaient expédiés vers la FranceThe Independant, 22 November 1992.—, on retrouve des intérêts français dans l'exploitation du minerais de fer du mont Nimba. Engagés dans le projet MiferguiProjet d'exploitation du gisement de fer guinéen de Mifergui qui prévoit l'exportation du minerais par la ligne de chemin de fer Yekepa-Buchanan. La mise en exploitation de ce gisement, d'une qualite exceptionnelle et dont les réserves sont estimées à plus de 4 milliards de tonnes, aurait un impact considérable sur le marché du fer aujourd'hui dominé par un duopole australien-brésilien. Cf. La Tribune de l'Expansion, 2 septembre 1992., USINOR a continué à acheter du fer dans le Taylorland après le déclenchement des hostilitésEn 1991, l'aciériste a passé un contrat portant sur 750.000 tonnes, soit 11,2 millions de dollars. En mai 1992, il a chargé un cargo de 70.000 tonnes et vraissemblablement fait de même en septembre. Les transactions étaient réalisées par l'intermédiaire d'un consortium, l'AMCL, à qui avait été confié la gestion opérationnelle de la mine de Yekepa. Selon la Tribune de l'Expansion, « l'AMCL est composée de proches de Charles Taylor, qui rétrocède à ce dernier une partie des paiements effectués par USINOR, via le Luxembourg. » D'autres sources affirment que l'AMCL devait également verser 80.000 USD par mois au gouvernement provisoire de Charles Taylor, le NPRAG. En réalité la transaction visait surtout à fournir des devises à l'AMCL afin qu'il maintienne en état la ligne de chemin de fer Yekepa-Buchanan et les installations du port minéralier, indispensables à la réalisation du projet Mifergui.. La perte de Buchanan en mars 1993 a mis un terme à ces transactions, mais début 1994, le BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière) français s'est à nouveau associé à AMCL pour relancer le projet Mifergui (La Tribune Desfossés, 31 mars 1994)l.. Au delà de ces opérations commerciales, il est difficile de dire quel a été exactement le degré d'implication des autorités françaises.

Les puissances occidentales ne se sont donc pas franchement et directement engagées dans le conflit libérien. En fait, pour les États-Unis le Liberia s'est rapidement avéré d'un intérêt mineur. En 1990, la concession d'hévéas Firestone avait déjà été cédée à la firme japonaise Bridgestone et il ne restait plus beaucoup d'intérêts économiques américains dans le pays. Par la suite, les USA transféreront leur station "Omega" au Mozambique ainsi que l'émetteur de Voice of America. Seul le bureau régional de la CIA restera implanté à Monrovia, dans les locaux fermement défendus de l'Ambassade américaine. De plus, Washington n'a pas eu à affronter de pression importante de l'opinion publique poussant à l'intervention. Le « Black Caucus » est apparu partagé sur la question libérienne, une partie de la communauté noire-américaine et des américo-libériens soutenant le NPFL, l'autre, les opposants « politiques » à Samuel Doe représentés au sein des institutions de transition patronnées par l'ECOMOG. Par ailleurs, l'opération « Restore Hope » en Somalie a largement refroidi les velléités interventionnistes de Washington, désormais encadrées par de strictes conditions.

Aussi, après les quelques missions clandestines menées au tout début du conflit aux côtés des AFL pour mesurer le degré d'implication de la Libye, les États-Unis ont-ils surtout cherché à éviter d'être entraîné militairement dans le règlement du conflit. Ils se sont contentés de protéger leur Ambassade et d'évacuer à deux reprises — en 1990 et récemment en 1996 — les ressortissants étrangers menacés par la reprise des combats dans et autour Monrovia. Pour le reste, ils se sont rabattus sur l'aide humanitaire et l'opération de maintien de la paix patronnée par la CEDEAO. Officiellement, les USA ont constamment soutenu l'ECOMOG auquel ils auraient fourni entre 50 et 100 millions USD d'assistance militaire entre 1990 et 1995Source : Trade Information Center of the US Department of Commerce. Liberia Desk at the Bureau of Statistics.. En novembre 1992, Herman Cohen avait reconnu « off the record » que la force d'interposition avait perdu sa neutralité et qu'une intervention des Nations Unies s'imposait pour aboutir à un règlement international impartial du conflit. Mais ses propos avaient été fermement démentis par un fort soutien à l'ECOMOG ne faisant pas état de la partialité et des violations des droits de l'Homme perpétrées par la force d'interpositionAfrica Confidential, 20 November 1992. Selon The Independant, (26 March 1993), l'armée américaine aurait également aidé l'ECOMOG à déterminer les cibles de ses attaques aériennes.. Par ailleurs, les États-Unis se sont repliés sur l'assistance humanitaire. Entre 1990 et 1995, le gouvernement américain a versé une aide de 400 millions USD. N'ayant reconnu aucune des institutions provisoires libériennes, ces fonds ont entièrement été canalisés par les ONG et les agences multilatérales de l'ONU. Quant à la France, son implication discrète semble s'être dissipée avec le désengagement de ses alliés régionaux. Plus préoccupé par sa réélection au scrutin d'octobre 1995 que par les enjeux de politique extérieure, le successeur d'Houphouët Boigny, Henri Konan-Bédié, a surtout cherché à limiter les risques de déstabilisation liés à la présence sur le territoire ivoirien de milliers de réfugiés libériens. Il a restreint l'aide accordée au NPFL et poussé ce dernier à négocier avec le Nigeria une sortie politique de la crise. Considérant la guerre libérienne comme un problème relevant de la compétence des États-Unis, l'Union Européenne a elle aussi adopté un profit bas, se contentant d'intervenir au travers de l'aide humanitaire. De 1990 à 1995, elle a versé 200 millions USD d'assistance, exclusivement canalisés par les ONG, les organisations multilatérales et quelques agences de coopération bilatérale.

Par conséquent, si les puissances occidentales ne sont pas dénuées de lien avec la crise actuelle, elles se sont rabattues sur une position de retrait, déléguant la gestion du conflit à la CEDEAO et l'ECOMOG, se contentant d'intervenir quant à elles, au travers de l'aide humanitaire. Or, cette option s'est avérée tendanciellement déstabilisatrice. Alors que l'action de la force d'interposition paraît largement contre-productive, l'impact global des opérations d'assistance est à certains égards ambigu.

La faillite de l'opération ouest-africaine de maintien de la paix

Encouragé par les USA et l'Organisation des Nations Unies — dans le cadre de sa politique de délégation à des organisations régionales des opérations de maintien de la paix — le déploiement de l'ECOMOG n'est pas la simple résultante des mécanismes de sécurité collective prévus par la CEDEAO. La force d'interposition est avant tout le produit de la stratégie du Nigeria qui dès le déclenchement des hostilités au Liberia s'est mis en demeure de stopper la progression de TaylorLe régime de Lagos était très lié à celui de Samuel Doe et voyait dans la remise en cause de la dictature militaire libérienne un dangereux précédent qui risquait de se propager sur son propre sol et dans les Etats de la sous- région. Désireux d'exercer un rôle de puissance régionale, le Nigeria considérait d'un mauvais œil l'accession à la tête du Liberia d'un mouvement patronné par la Libye et la Côte d'Ivoire. Le régime de Khadafi — auquel le Nigeria s'était notamment heurté au Tchad — était d'autant plus craint que celui-ci pouvait menacer l'unité du pays en jouant la carte de la mobilisation islamique. Quant à la Côte d'Ivoire, elle était le principal rival de Lagos dans sa quête d'hégémonie régionale. Il n'est pas exclu que la junte nigériane ait également voulu protéger ses intérêts économiques. Ayant investi aux côtés de Samuel Doe dans le projet d'exploitation du gisement de fer de Mifergui, Babangida aurait très mal vu la remise en cause de cette entreprise, capitale pour l'industrie sidérurgique nigerianne et pour les intérêts personnels du chef de l'État. Selon Eric Fottorino, Lagos aurait également cherché à contrôler l'attribution des pavillons de complaisance ainsi que le port franc de Monrovia qui lui aurait permis de faciliter les opérations de blanchissement de l'argent de la drogue (Le Monde, 25 avril 1991).. Décidé à agir militairement, la junte nigériane a cherché un alibi juridique et politique permettant d'habiller ses volontés interventionnistes. Réveillant une convention signée en 1981 par les États membres de la CEDEAOProtocole d'assistance mutuelle signé par les Etats membres et prévoyant « qu'en cas de conflit armé interne à un Etat membre organisé et soutenu activement de l'extérieur et susceptible de mettre en danger la sécurité et la paix de la Communauté toute entière », celle-ci pouvait intervenir pour ramener la paix, en envoyant le cas échéant des forces armées. La signature de cette convention n'avait jamais débouché sur la mise en place de structures institutionnelles permettant de la rendre opérationnelle., elle est parvenue à créer et à prendre la tête au sein de l'organisation, d'un « Comité Permanent de Médiation » (CPM) chargé de « résoudre les conflits inter-étatiques »Cf. PRKIC (François ). - « La gestion du conflit libérien par la CEDEAO, l'ONU et l'OUA ». - Texte présenté au colloque international Intégration et régionalisme en Afrique, Bordeaux, Talence (France), 27-30 avril 1994.. Sans vraiment avoir consulté les parties, le CPM élabora un plan de paix — jugé inacceptable par le NPFL — et décida l'envoi d'une force d'interposition pour le faire respecterOfficiellement, l'ECOMOG devait « surveiller le cessez-le-feu, ramener la loi et l'ordre, et créer les conditions nécessaires pour que des élections libres et démocratiques puissent être organisées au Liberia. ». A partir de septembre 1990, le commandement de l'opération passera définitivement aux mains des Nigérians qui fourniront au minimum les deux tiers des forces. Dès l'origine, l'ECOMOG est apparu comme un instrument de la politique extérieure du Nigeria cherchant à légitimer internationalement son intervention dans le conflit libérien.

Ce biais initial explique qu'au regard de leur mission de maintien de la paix, l'intervention des « casques blancs » ait largement été contre-productive. Plusieurs observateurs considèrent que le débarquement de l'ECOMOG en août 1990 a contribué à prolonger le conflit. A cette époque, les forces gouvernementales étaient en déroute et le NPFL sur le point de s'emparer de Monrovia. Sans l'ECOMOG, il est probable que Taylor aurait rapidement conquis la ville, mettant provisoirement un terme aux affrontementsCeci étant, rien ne permet de dire que d'autres mouvements armés ne se seraient pas constitués, réenclenchant un nouveau cycle de violence pour renverser le NPFL…… Le parti-pris anti-Taylor des bataillons nigérians est allé bien au delà du gel de la ligne de front. Pour repousser l'opération « Octopus » en octobre 1992, l'ECOMOG n'a pas hésité à s'allier aux AFL et à l'ULIMO. Les « casques blancs » sont également impliqués dans la création du LPC, qu'ils ont régulièrement alimenté en armes et en munitions. De même, l'ECOMOG a imposé un embargo humanitaire strictement limité au Taylorland, allant jusqu'à bombarder des entrepôts de nourriture, des convois d'assistance et des hôpitaux civils en zone NPFLCf. Africa Watch. - « Liberia : Waging War to Keep the Peace : The ECOMOG Intervention and Human Rights ». - News from Africa Watch, vol. 5, n°6, June 1993.. Par ailleurs, la force d'interposition a pris une part active à l'économie clandestine. Les bataillons nigérians ont constitué le principal débouché de l'économie de pillage mise en place par les factions et ont exploité pour leur propre compte les ressources naturelles du pays. De telles pratiques font aujourd'hui peser une lourde hypothèque sur le redressement du paysLes équipements du port minéralier du Buchanan ont ainsi largement été démantelés. Il en va de même de la scierie et de la centrale électrique de Greenville ainsi que d'un nombre incalculable d'infrastructures socio- économiques du pays.. Mais elles ont aussi constitué un important facteur de déstabilisation. D'une part l'ECOMOG a ainsi alimenté l'économie de guerre des factions, encouragé les pillages et facilité la perpétuation de l'affrontement armé ; de l'autre, elle est parfois entrée en conflit avec les mouvements sur des enjeux commerciaux. Telle est la raison des violations du cessez-le-feu enregistrées à Tubmanburg en décembre 1995. A l'occasion d'un changement de bataillon ECOMOG, l'ULIMO-J avait unilatéralement remis en cause le partage des revenus des mines de Lofa Bridge, entraînant la reprise des combats. Soulignons toutefois que le parti-pris anti-Taylor de l'ECOMOG a permis aux populations fuyant les zones NPFL pour se réfugier dans le triangle Monrovia-Kakata-Buchanan de bénéficier d'une relative sécurité et d'un accès régulier à l'aide humanitaire.

En juin 1995, le Nigeria a profité de l'effacement progressif des soutiens extérieurs du NPFL pour se rapprocher du mouvement. La nouvelle ligne suivie par Abuja semble reposer sur l'acceptation de l'accession de Taylor au pouvoir en échange d'avantages économiques sur les ressources du Liberia. L'attitude de l'ECOMOG a évolué en conséquence. Après la signature des accords d'Abuja, elle s'est montrée beaucoup moins hostile au NPFL, favorisant l'accès de l'aide humanitaire au Taylorland et aux autres parties du pays, afin de « stabiliser » la situation et permettre une éventuelle sortie politique du conflit. De loin, ce revirement conjoncturel a pu apparaître comme un regain de neutralité, comme un engagement de l'ECOMOG à revenir à sa mission initiale et à respecter pleinement son mandat de maintien de la paix. Mais les événements d'avril 1996 ont montré que l'attitude des forces d'interposition était toujours dictée par l'agenda nigérian. La passivité de l'ECOMOG lors de la reprise des combats, voire sa complicité plus ou moins active avec les « forces gouvernementales » du NPFL et de l'ULIMO-K, prouvent que son objectif n'est pas tant le bon déroulement du processus de paix que l'accession de Taylor au pouvoir… si possible par les urnes, au besoin par les armes. Pour les populations civiles, ce revirement d'alliance s'est traduit par la disparition de la zone de relative sécurité instituée dans le triangle Monrovia-Kakata-Buchanan. Loin de constituer une force neutre d'interposition, l'ECOMOG s'est donc avérée partie prenante au conflit, tant au plan politique, qu'économique. En ce sens, à l'exception notable mais conjoncturelle de la sécurisation du « triangle », les « casques blancs » ont clairement failli à leur mission et sont apparus à plusieurs reprises, comme un facteur de déstabilisation supplémentaire.

Les ambiguïtés de l'aide humanitaire

La communauté internationale s'est également investie au Liberia au travers de l'aide humanitaire. D'un montant annuel moyen de 130 millions USD, ces opérations ont essentiellement été financées par les États Unis et l'Union EuropéenneLes Etats-Unis ont versé une aide annuelle moyenne de 66 millions USD, l'Union Européenne de 33 millions USD.. Elles se sont concentrées pour les trois quarts, dans le secteur de la sécurité alimentaire. L'aide bilatérale étant quasiment nulle, la presque totalité des fonds a été canalisée par une trentaine d'ONG internationales et par les agences multilatérales de l'ONU. Incontestablement, cette assistance a répondu à de réels besoins. Dans un pays structurellement dépendant d'une assistance alimentaire extérieure et où la production locale de riz était tombée en 1995 à 23% de son niveau d'avant guerre, l'injection d'une aide alimentaire a constitué le principal rempart à la détérioration rapide de la situation nutritionnelle. De même, l'action des ONG médicales a permis de remédier à la mise à bas des infrastructures de santé qui avait privé d'accès aux soins une très grande partie de la population. Cette intervention s'est révélée d'autant plus cruciale que le développement du conflit s'est accompagné de l'expansion d'un certain nombre d'épidémies — fièvre jaune, choléra, rougeole…

Ceci étant, le travail des organisations humanitaires s'est avéré extrêmement difficile. Outre les problèmes de sécurité liés au faible degré d'encadrement des combattants, les organismes d'assistance se sont heurtés à un certain nombre de stratégies à court terme, développées par les factions et les autres acteurs politiques libériens, afin de récupérer tout ou partie des ressources humanitairesNous n'entrerons pas dans le détail de ces mécanismes, que nous avons décrit par ailleurs. Cf. WEISSMAN (Fabrice). - L'aide humanitaire dans la dynamique du conflit libérien. - Paris : Fondation Médecins Sans Frontières, 80 p. A paraître.. Les acteurs de l'aide ont notamment été confrontés à des pratiques de taxation et de pillage. Alors que dans les camps de déplacés de Buchanan, 47% à 60% de l'aide alimentaire était détournée vers le marché parallèle en 1995, c'est parfois les trois quarts de l'assistance qui échappait aux bénéficiaires lors des distributions opérées dans le bush par certaines ONG. A partir de 1991, les factions libériennes ont également pris l'habitude de saisir ou d'« emprunter » les moyens d'intervention des organismes d'aide — voitures, camions, radio… — lorsque la situation politico-militaire devenait instable. Des pillages de grande ampleur ont ainsi été opérés. Lors de l'offensive des Forces de Coalition en septembre 1994, les organisations humanitaires ont perdu pour 5 millions USD de nourriture et matériel. En avril 1996, le bilan des pertes — humanitaire et ONU compris — s'élèverait à au moins 20 millions USD et plus de 400 véhicules…Si les mouvements armés ne sont pas les seuls à avoir profité de ces détournementsLes partis politiques non armés — notamment le UPP —, les acteurs économiques locaux, l'embryon de société civile résistant à la militarisation de l'espace social… ont également profité sur un mode plus ou moins licite, des opérations d'assistance., ceux-ci ont largement contribué à les renforcer. Le contrôle d'une part importante des ressources humanitaires a permis aux factions de soutenir leur effort de guerre, de les doter en matériel stratégique (réseaux d'approvisionnements, véhicules, radios…), de faciliter la mobilisation de leurs combattants, de raffermir parfois leur emprise sur les populations et d'étayer leur entreprise de légitimation politique nationale et internationale. Bien que ces conséquences induites ne soient pas responsables en tant que telles de la prolongation du conflit — celui-ci procède d'une dynamique autonome non réductible à la taxation ou au pillage de l'assistance et repose sur une économie de guerre florissante qui pourrait très bien se passer des ressources de l'aide — elles laissent planer une ambiguïté sur la pertinence de certaines opérations d'assistance. A tel point qu'en 1994, le Comité International de la Croix Rouge a décidé de suspendre l'essentiel de ses activités au Liberia, affirmant que les effets pervers de son intervention l'emportaient sur les bénéfices perçus par la population…

L'impuissance des Nations Unies

Reste enfin à envisager un dernier mode d'implication de la communauté internationale : l'ONU. Celle-ci ne s'est engagée que tardivement dans le conflit libérien. La première résolution du Conseil de Sécurité sur le Liberia date du 22 janvier 1991 et approuve l'initiative de paix patronnée par la CEDEAO. En proie à d'importantes difficultés financières et de plus en plus sollicitées pour intervenir, l'ONU s'est trouvée soulagée par cette initiative régionale entrant dans le cadre des procédures de délégation des opérations de maintien de la paix prévues par la Charte. La retenue onusienne s'explique également par le caractère « interne » du conflit à une époque où la « non ingérence dans les affaires intérieures d'un État » restait la règle officielle. Toujours est-il que jusqu'en 1993, l'ONU s'est contentée de soutenir la CEDEAO et d'intervenir sur un plan strictement humanitaire au travers de ses agences spécialisées.

La reprise généralisée des hostilités après l'opération "Octopus" en 1992 amènera l'organisation à réviser sa position. Confronté à l'échec des derniers accords de paix, le Conseil de Sécurité décida par sa résolution 788 du 19 novembre 1992 d'imposer un embargo militaire au Liberia et demanda au Secrétaire Général de nommer un Représentant Spécial. C'est un diplomate jamaïquain, Trevor Gordon-Sommer, qui fut désigné. Son rapport servira de base à la résolution 813 du 26 mars 1993 par laquelle le Conseil de Sécurité proposa de « discuter avec la CEDEAO et les partis concernés la contributions que les Nations Unies pourraient apporter (…), y compris le déploiement d'observateurs. » La suggestion rencontra l'assentiment des principales factions, qui réunies à Cotonou pour des pourparlers de paix en juillet 1993, signèrent un accord prévoyant le déploiement d'observateurs militaires non armés des Nations Unies, l'UNOMIL (United Nations Observer Mission in Liberia). Placée sous l'autorité directe du Secrétaire Général et de son Représentant Spécial, celle-ci s'était vue confiée un mandat à la fois politique — veiller à la bonne application des accords de paix — et humanitaire — coordonner « de façon appropriée » les activités d'assistance en collaboration avec les agences spécialiséesResolution 866 du 22 septembre 1993.. 369 observateurs débarqueront à cette fin à partir de novembre 1993. En pratique, cette politisation de l'action des Nations Unies, s'accompagne d'une tentative d'assujettissement de l'aide humanitaire à l'agenda politique du Représentant Spécial. Croyant fermement au processus de paix décidé à Cotonou, convaincu que celui-ci avait été rendu possible par l'imposition au NPFL d'un embargo, notamment humanitaire, il intima l'ordre aux organismes d'aide de respecter les restrictions de circulation imposées par l'ECOMOG et de stopper leurs opérations transfrontalières depuis la Côte d'Ivoire De fait, le Représentant Spécial ne se prononcera ni sur les attaques menées par les casques blancs contre des objectifs humanitaires, ni sur l'alliance entre l'ECOMOG et les factions anti-Taylor, et amènera Abidjan à fermer temporairement sa frontière aux organismes d'aide. En 1993, Trevor Gorden-Sommer justifie clairement ces choix : « Certaines organisations ont pour mandat de porter assistance aux populations dans le besoin. Nous avons un mandat plus important : apporter la paix. Si l'assistance entrave le processus d'assistance, il n'y aura pas d'assistance. » Ce positionnement suscita la protestation des organisations non gouvernementales et des agences onusiennes dont le coordinateur, Ross Mountain, fut rappelé en raison de la vivacité de ses critiques.

Mais la stratégie déployée par les Nations Unies s'avérera un échec. Malgré la signature d'avenants aux accords de paix de Cotonou, les combats reprirent, dynamisés par l'émergence de nouvelles factions et la fragmentation des anciennes. L'ONU se retrouva ainsi partie prenante à un processus de paix condamné, sans pour autant avoir de solutions alternatives à proposer. De 1995 à 1996, les Nations Unies semblent « tâtonner », jouant alternativement ou conjointement de leur mandat humanitaire et politique pour masquer leur impuissance. A l'intérieur même de l'organisation, certains acteurs avouent que l'ONU « ne sait pas quoi faire » et qu'à défaut, elle tente de légitimer sa présence par une « gesticulation humanitaro-politique ». Cette attitude a été très mal perçue par les organisations d'assistance qui ont dénoncé les risques entraînés par la confusion ainsi introduite entre humanitaire et politique : perte de neutralité, augmentation des pressions politiques sur les organismes d'aide, absence d'avancée sur la plan strictement politique…

Ainsi, le Liberia n'est pas en proie à un déferlement de « sauvagerie tribale » mais à une véritable crise dont les événements d'avril ne constituent qu'un nouvel épisode. Cette crise est enracinée dans la faillite d'un État importé sur fond de mobilisation guerrière d'une jeunesse en mal d'intégration. Face à cette situation, la communauté internationale est apparue pour le moins désemparée : les États occidentaux se sont rapidement désengagés au profit d'une opération régionale de maintien de la paix notoirement partiale, d'un repli sur une aide humanitaire aux effets incertains, et d'une mission d'observation des Nations Unies réduite à l'impuissance… Mais quelle est aujourd'hui sa marge de manœuvre ? Sans même parler du problème de la jeunesse, comment un système post-Westphalien construit sur l'universalité du modèle étatique peut-il répondre à la décomposition des entités de base censées assurer son fonctionnement « harmonieux » ?

Si la communauté internationale semble difficilement en mesure de pacifier le conflitPlusieurs ONG ont néanmoins invité la communauté internationale à faire pression sur les chefs de factions en entravant leur économie clandestine et en leur interdisant, ainsi qu'à leur famille, de se rendre à l'étranger., on peut néanmoins envisager un certain nombre d'actions afin d'aider les populations civiles à traverser cette crise. Outre le réajustement des opérations d'assistance afin d'en limiter les effets pervers — restriction de l'investissement logistique, renforcement des procédures de vérification, limitation des interventions aux « zones sûres » où il est possible de contrôler la destination des secours…—, il pourrait être opportun de faciliter l'accueil des Libériens cherchant refuge dans les pays voisins et de constituer de véritables « zones de sécurité » à l'intérieur du Liberia. De telles options soulèvent de nombreuses questions. Au delà des problèmes de fond soulevés par la crise libérienne, c'est dans ces directions qu'il convient à court terme d'orienter la réflexion et l'action.

Pour citer ce contenu :

Fabrice Weissman, « Libéria : Derrière le chaos, crises et interventions internationales », 1 juin 1996, URL : https://msf-crash.org/fr/guerre-et-humanitaire/liberia-derriere-le-chaos-crises-et-interventions-internationales

Si vous souhaitez réagir à cet article, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou nous contacter ici :

Contribuer