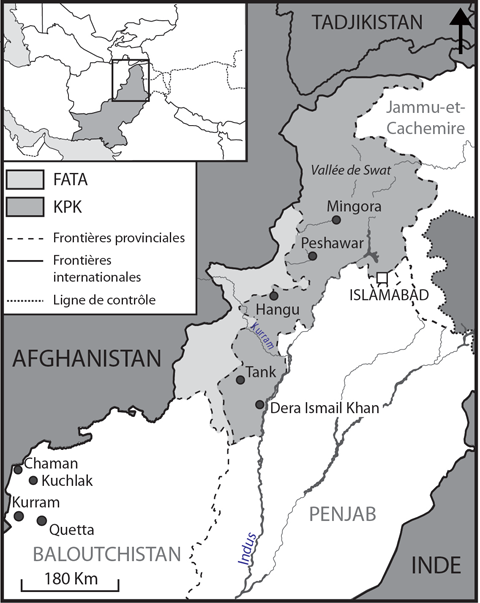

Claire Magone, Michaël Neuman & Fabrice Weissman

Directrice de la communication de Médecins Sans Frontières, basée à Paris

Après des études de communication (CELSA) et de sciences politiques (La Sorbonne), Claire Magone a travaillé plusieurs années avec des associations humanitaires, notamment en Afrique au Libéria, en Sierra Leone, au Soudan ainsi qu'au Nigéria. En 2010, elle devient directrice d’études au Crash, puis directrice de la communication de MSF en 2014.

Directeur d'études au Crash depuis 2010, Michaël Neuman est diplômé d'Histoire contemporaine et de Relations Internationales (Université Paris-I). Il s'est engagé auprès de Médecins sans Frontières en 1999 et a alterné missions sur le terrain (Balkans, Soudan, Caucase, Afrique de l'Ouest notamment) et postes au siège (à New York ainsi qu'à Paris en tant qu'adjoint responsable de programmes). Il a également participé à des projets d'analyses politiques sur les questions d'immigration. Il a été membre des conseils d'administration des sections française et étatsunienne de 2008 à 2010. Il a codirigé "Agir à tout prix? Négociations humanitaires, l'expérience de MSF" (La Découverte, 2011) et "Secourir sans périr. La sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques" (CNRS Editions, 2016).

Politiste de formation, Fabrice Weissman a rejoint Médecins sans Frontières en 1995. Logisticien puis coordinateur de projet et chef de mission, il a travaillé dans de nombreux pays en conflit (Soudan, Ethiopie, Erythrée, Kosovo, Sri Lanka, etc.) et plus récemment au Malawi en réponse aux catastrophes naturelles. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages collectifs sur l'action humanitaire dont "A l'ombre des guerres justes. L'ordre international cannibale et l'action humanitaire" (Paris, Flammarion, 2003), "Agir à tout prix? Négociations humanitaires, l'expérience de Médecins sans Frontières" (Paris, La Découverte, 2011) et "Secourir sans périr. La sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques" (Paris, Editions du CNRS, 2016). Il est également l'un des principaux animateurs du podcast La zone critique.

I. Histoires courtes

Sri Lanka. Dans la guerre totale

FABRICE WEISSMAN

Le 18 mai 2009, la victoire totale du gouvernement sri lankais sur les rebelles séparatistes des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam, Tigres de libération de l’Eelam tamoul) mettait un terme à vingt-six années de guerre civile. Décrite par le gouvernement comme la « plus vaste opération de sauvetage humanitaire au monde », l’offensive victorieuse de Colombo a été célébrée comme un modèle par de nombreux commentateurs militaires étrangersCf. par exemple V. K. SHASHIKUMAR, « Lessons from the war in Sri Lanka », Indian Defence Review, 24, nº 3, juillet-septembre 2009 ; Lawrence HART, « The option no one wants to think about », The Jerusalem Post, 9 décembre 2009.. Elle démontrerait la capacité d’une armée démocratique déterminée à vaincre militairement un mouvement « terroriste ». En pratique, la victoire a été remportée au prix de milliers de morts civiles et de l’enrôlement des organisations humanitaires dans une politique de déplacements forcés et d’internement des rescapés. L’expérience de MSF est révélatrice des choix difficiles que la guerre totale impose aux organismes d’aide.

Logiques de guerre

En 2003, après dix-sept années de présence dans la guerre civile qui oppose depuis le milieu des années 1980 le gouvernement aux LTTE, MSF se retire du Sri Lanka. Un accord de cessez-le-feu (CFA, cease fire agreement) a été conclu un an auparavant, entraînant un retour relatif à la normale et suscitant un espoir de paix. Des négociations ont débuté sous la coprésidence de l’Union européenne, des États-Unis et d’autres pays occidentaux dont la Norvège, également à la tête d’une mission d’observation du cessez-le-feu (la SLMM, Sri Lanka Monitoring Mission, Mission de contrôle du cessez-le-feu au Sri Lanka).

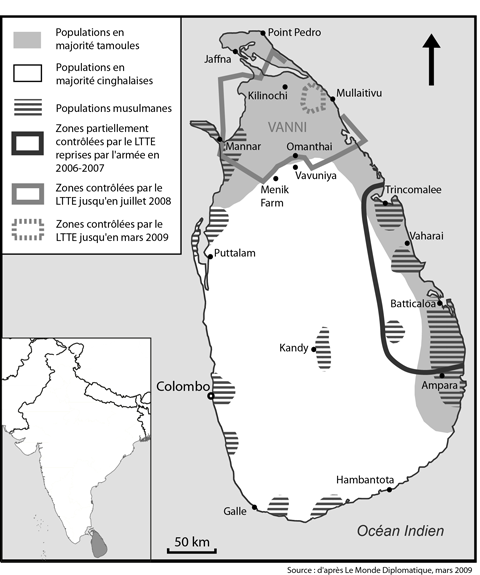

Dès 2003, les pourparlers achoppent sur la question clé du conflit : comment assurer une coexistence pacifique entre les communautés cinghalaise, tamoule et musulmane, qui représentent respectivement 75 %, 17 % et 8 % de la population de l’île ? Si les parties s’engagent à explorer une solution fédérale au conflit, les discussions s’enveniment dès qu’il s’agit d’en préciser le contenu ou même de s’accorder sur l’administration transitoire des zones rebelles (un tiers du territoire)Éric MEYER et Eleanor PAVEY, « Bon offices, surveillance, médiation. Les ratés du processus de paix à Sri Lanka », Critique Internationale, nº 22, janvier 2004, 35-46, p. 37.. Le retour à la guerre semble imminent lorsque les côtes sri lankaises sont frappées par le tsunami du 26 décembre 2004. Passé la réponse à l’urgence, la gestion de l’aide à la reconstruction ravive les conflits de souveraineté entre le gouvernement central et la guérilla séparatiste. Dès la fin 2005, attentats, assassinats et disparitions dans le nord-est du pays entretiennent un climat de terreur. Alors que les violations du cessez-le-feu se multiplient, les provinces de l’est basculent dans la guerre ouverte en avril 2006.

En 2006-2007, l’armée reprend le contrôle total des districts de Batticaloa et Trincomalee, situés dans l’est du pays, repoussant les LTTE au nord dans leur sanctuaire du Vanni.

L’année suivante, le gouvernement dénonce officiellement l’accord de cessez-le-feu et resserre son étreinte sur le Vanni, s’emparant du district de Mannar en avril 2008, avant d’entrer, en juillet, dans le district de Killinochi. En janvier 2009, l’armée entame son offensive finale. Les Tigres sont encerclés sur un territoire adossé à la mer, dont la superficie passe de 300 km2en janvier à 26 km2en mars, 12 km2le 23 avril puis 4 km2le 8 mai. Ils sont anéantis dix jours plus tard. Leur chef est tué, ainsi que la plupart des dirigeants politiques et militaires.

À l’origine de la majorité des violations du cessez-le-feu en 2005-2006, les LTTE ont largement précipité le retour à la guerre. Lors des élections présidentielles de novembre 2005, ils ont enjoint la population tamoule de s’abstenir, favorisant ainsi la victoire de Mahinda Rajapakse, candidat hostile au processus de paix, élu de justesse face au négociateur du CFA, l’ancien Premier ministre Ranil Wickremesinghe. Selon le politologue sri lankais Jayadeva UyangodaJayadeva UYANGODA, The Way We Are. Politics of Sri Lanka 2007-2008, Social Scientists’ Association, Colombo, 2008, p. 7., les dirigeants des LTTE comptent alors sur une nouvelle épreuve de force pour rehausser leur position dans de futures négociations : une guerre d’usure permettrait d’affaiblir l’économie, de diviser la base sociale du régime et de l’isoler sur la scène internationale en raison des crimes de guerre et des violations des droits de l’homme qu’il ne manquerait pas de commettre. La médiatisation des violences commises par l’armée est en effet la principale ressource politique des LTTE sur la scène internationale.

Or, dès avant son retrait officiel du cessez-le-feu en janvier 2008, l’administration Rajapakse fait entendre qu’elle est déterminée à ne plus négocier. Elle profite des effets d’aubaine du 11 septembre 2001 pour imposer une lecture strictement sécuritaire et antiterroriste de l’affrontement. Récusant l’existence du « problème ethnique » placé au centre des négociations et du débat politique depuis 1987, l’administration Rajapakse considère que les LTTE, dont elle vise l’élimination militaire et politique, sont le seul obstacle à la paix.

Confrontés à l’avancée rapide des troupes gouvernementales, les LTTE entraînent dans leur débâcle des dizaines de milliers de civils. À mesure que le territoire rebelle se rétrécit, les Tigres dissuadent les populations de rejoindre les zones gouvernementales par des moyens de plus en plus violents : exécution des fuyards et/ou représailles contre leurs familles, puis, à partir de janvier 2009, mitraillage, pilonnage et attaques-suicides des colonnes de civils cherchant à gagner les lignes gouvernementales« Report of the secretary-general’s panel of experts on accountability in Sri Lanka », Nations unies, 31 mars 2011.. Le contrôle d’une population est stratégique pour les LTTE pour au moins deux raisons. D’une part parce qu’ils enrôlent des enfants de plus en plus jeunes pour compenser leurs lourdes pertes. De l’autre, parce qu’en mêlant leurs forces combattantes aux civils, ils obligent l’armée gouvernementale à choisir entre deux maux : ralentir, voire stopper, son offensive, ou commettre des crimes de guerre.

Dénonçant cette stratégie de « bouclier humain », le gouvernement demande, en novembre 2006, la médiation du CICR et de la SLMM afin d’organiser l’évacuation des civils vivant dans les zones de combat vers des camps installés à l’arrière de ses lignes. Les Tigres s’opposent à l’opération. Colombo décrit alors son offensive comme une « mission humanitaire » destinée à « libérer les civils innocents pris en otages par les LTTE».Cf. par exemple, « Offensive to provide water, not to gain territory », The Sunday Leader, volume 13, issue 4, Colombo, 6 août 2006.

Si l’armée affirme « adhérer à une politique du zéro mort civil [ZCC]»Ministère de la Défense du Sri Lanka, « Ultimatum to LTTE expires. Terrorists ignore safe passage for stranded civilians », 1erfévrier 2009, http://www.defence.lk., dans les faits elle s’encombre peu de la présence des secouristes et des populations lors de sa progression. Les camps de déplacés, les hôpitaux, les convois humanitaires, les sites de distribution alimentaire sont frappés à de nombreuses reprises par l’artillerie et l’aviation gouvernementales« Report of the secretary-general’s panel of experts… », op. cit. Plusieurs centaines de civils sont hachés par les obus et la mitraille en 2006-2008, plusieurs milliers entre janvier et mars 2009, plusieurs dizaines de milliers entre avril et mai 2009. Selon un décompte officieux des Nations unies, quelque 7 000 civils ont été tués entre janvier et début mai 2009 et 13 000 autres dans les deux dernières semaines de l’affrontement – l’organisation ICG (International Crisis Group) chiffrant à au moins 30 000 le nombre de morts civiles lors de la campagne du Nord. Pour sa part, le gouvernement ne reconnaît que 5 000 morts civiles, dont il attribue la responsabilité aux LTTE.ICG, « War crimes in Sri Lanka », International Crisis Group, Bruxelles, 17 mai 2010, http://www.crisisgroup.org.

Pendant toute la durée de l’affrontement, le gouvernement mène une intense guerre de propagande destinée à masquer le coût humain effroyable de son offensive. Il déclare mener une « guerre humanitaire », justifiant à ce titre l’enrôlement des ONG et des agences des Nations unies dans ses politiques de pacification. De 2006 à 2008, MSF cherche vainement à résister, avant de tenter en 2009 de devenir un rouage important du dispositif militaro-humanitaire dans l’espoir d’en atténuer la brutalité.

2006-2008 : le gouvernement fixe les règles

En 2006-2007, la reconquête de l’Est fait au moins 250 morts civils et plusieurs centaines de blessés, selon les organisations locales de défense des droits de l’hommeUTHR(J), « Can the East be won through human culling ? », special report nº 26, University Teachers for Human Rights (Jaffna), août 2007, http://www.uthr.org.. Environ 160 000 personnes sont déplacées par les combats. Elles reçoivent une assistance hétérogène de la part du gouvernement, des ONG et des agences des Nations unies invitées par Colombo à s’installer dans le sillage de l’armée. Les programmes d’assistance ne durent que quelques mois. Dès mars 2007, le gouvernement, stoppant l’assistance humanitaire et usant de menaces, organise avec le concours du HCR le retour forcé des déplacés vers leurs villes et villages d’origine dévastés, placés sous administration militaire.

Les premières victoires gouvernementales s’accompagnent d’une intensification des violences politiques (disparitions, assassinats, menaces, etc.) à l’encontre des personnalités sri lankaises critiquant ouvertement le militarisme et le nationalisme étroit de la nouvelle administration. Journalistes étrangers et ONG internationales sont également la cible de campagnes d’intimidation. Exploitant la défiance de la société sri lankaise à l’encontre des ONG, dont le débarquement massif en décembre 2004 a été vécu comme un « second tsunami », les médias nationalistes accusent régulièrement les organisations humanitaires d’être des « profiteurs de guerre » « à la solde des terroristes». Cf. à ce sujet, Simon HARRIS, « Humanitarianism in Sri Lanka. Lessons learned ? », Feinstein International Center, Tufts University, Briefing Paper, juin 2010, https://wikis.uit.tufts.edu/confluence/pages/viewpage.action?pageId=36675391.

Une première attaque à la grenade frappe trois ONG internationales dans les provinces de l’Est en mai 2006, faisant trois blessés. Le 4 août 2006, dix-sept employés sri lankais de l’association Action contre la faim (ACF) sont exécutés dans leur bureau de Muttur, sur la côte est, quelques heures après la reprise de la ville par les forces progouvernementales. Fait sans précédent dans l’histoire de l’action humanitaire au Sri Lanka, l’assassinat (dont la SLMM impute la responsabilité au gouvernement) déclenche des condamnations officielles des chancelleries occidentales et des Nations unies, auxquelles le gouvernement répond par la création d’une Commission d’enquête, dont les investigations n’aboutiront jamais. Entre 2007 et 2009, plus d’une dizaine de travailleurs humanitaires sont assassinés, dont plusieurs employés du CICR.

Les ambitions de MSF

Anticipant une reprise des hostilités, la section française envoie plusieurs missions exploratoires au Sri Lanka au cours du premier semestre 2006, bientôt rejointes par des équipes des sections hollandaise et espagnole. Les trois sections proposent, en juillet-août 2006, l’ouverture de projets chirurgicaux dans trois hôpitaux situés en zone gouvernementale à proximité des lignes de front, à Point Pedro (front nord), Vavuniya (front sud) et Mannar (front ouest). Toutes ont pour objectif de s’implanter à terme dans les zones contrôlées par les LTTE, la section française proposant d’ores et déjà d’ouvrir une mission entre Batticaloa et Trincomalee sur le front est, où les premiers déplacements de population ont été signalés.

Aucune des équipes d’évaluation n’a toutefois constaté de besoins criants. Le Sri Lanka dispose d’un personnel qualifié et d’un système de santé performant hérité des politiques sociales ambitieuses menées depuis l’indépendance. Qui plus est, afin d’affirmer sa souveraineté symbolique sur l’ensemble du territoire national, le gouvernement n’a jamais cessé d’assurer la continuité des services publics en zones rebelles, payant le salaire des fonctionnaires du ministère de la Santé et assurant l’approvisionnement des structures médicales. Enfin, de nombreuses organisations humanitaires arrivées après le tsunami sont encore présentes en 2006.

Dans ces conditions, les interventions proposées à Point Pedro, Mannar, Vavuniya et en zones LTTE relèvent avant tout d’une logique de prépositionnement. Elles visent à renforcer l’offre de soins et la capacité de réponse aux urgences dans les régions où MSF s’attend à une reprise du conflit, avec ses conséquences prévisibles : rupture d’approvisionnement médical, départ du personnel soignant local, afflux de blessés et déplacements de population. Même si elle n’est pas toujours clairement exprimée (sauf par la section hollandaise), l’ambition de MSF est aussi d’assurer une présence internationale dans les zones d’affrontement afin de « témoigner du sort des populations », dans l’espoir d’inciter les belligérants à faire preuve de retenue dans l’usage de la violence. MSF-Hollande, plans annuels Sri Lanka 2008 et 2009.

Le différend

Alors qu’en juillet 2006 les premiers obus de la « mission humanitaire » gouvernementale s’abattent sur le front est, les équipes de MSF-France croient pouvoir obtenir les autorisations nécessaires au démarrage de leurs activités dans un délai raisonnable. Elles pensent que l’organisation a acquis une forte légitimité au Sri Lanka du fait de sa présence des deux côtés de la ligne de front entre 1986 et 2003 et de sa réaction lors du tsunami. En appelant à l’arrêt des dons trois jours après la catastrophe, expliquant que la reconstruction était du ressort de l’État et que la grande majorité des besoins d’urgence étaient déjà couverts par les autorités et la société, MSF n’a pu que flatter la fierté nationale sri lankaise.

Les équipes déchantent rapidement. En dépit du soutien des autorités locales et du ministère de la Santé, les démarches pour obtenir des permis d’importation, des visas et des autorisations de circulation à l’intérieur du pays se perdent dans un dédale bureaucratique. Au fil des échecs, il devient évident qu’aucune décision ne peut être prise sans l’aval du ministère de la Défense et de l’entourage présidentiel, dont l’emprise sur l’appareil d’État ne cesse alors de se renforcer.

Or, à partir de juillet 2006, le ministère de la Défense limite l’accès aux zones rebelles affectées par les combats (désignées « uncleared areas ») au CICR et à des équipes restreintes des agences des Nations unies qui ne peuvent y réaliser que de courtes visites. Les autres organisations de secours sont invitées à travailler à l’arrière des lignes, dans les zones sous contrôle gouvernemental. Déterminée à intervenir dans les zones rebelles de l’Est où la guerre fait rage, MSF cherche à négocier un statut d’exception comparable à celui du CICR et des agences des Nations unies, mais sans résultat.

La section française tente alors d’exercer des pressions médiatiques et diplomatiques. Le 9 août 2006, elle publie un communiqué de presse dénonçant le meurtre des travailleurs humanitaires d’ACF et le « manque d’assistance médicale [pour] les dizaines de milliers de gens vivant au cœur de l’offensive militaire ». Une semaine plus tard, elle réalise une tournée auprès des ambassadeurs occidentaux et des coprésidents du processus de paix, estimant que ces derniers ont l’oreille du gouvernement. Fin août, MSF-France parvient à rencontrer le conseiller spécial à la présidence (Basil Rajapakse) et le secrétaire à la Défense (Gotabhaya Rajapakse). Si les deux frères du président assurent que MSF est la bienvenue au Sri Lanka pour travailler dans les hôpitaux désignés par le ministère de la Santé, ils s’emportent lorsque la chef de mission requiert d’accéder aux zones rebelles. MSF est accusée de partialité envers les LTTE et de « vouloir dicter au gouvernement ce qu’il doit faire». Entretien avec l’ancienne chef de mission de MSF-France, réalisé le 24 février 2011.

MSF se trouve dans une position de négociation délicate. En août 2006, aucun élément d’information solide ne permet d’affirmer que l’aide fournie par le gouvernement, le CICR et les agences des Nations unies dans les « uncleared areas » est inadéquate. MSF estime que le dispositif existant ne pourra faire face à un afflux de blessés et à des déplacements de population – anticipations que le gouvernement récuse, affirmant que les conséquences du conflit seront limitées et bien prises en charge par les agences autorisées. Ces divergences masquent en réalité un différend implicite : MSF revendique une certaine liberté de parole incluant la possibilité de dénoncer les violences extrêmes dont ses équipes pourraient être témoin. Or le gouvernement entend limiter le nombre d’observateurs susceptibles de dévoiler les crimes de guerre qu’il s’apprête à commettre.

La crise

Alors que le siège encourage les équipes à rester fermes, la section française apprend par voie de presse, le 30 septembre 2006, qu’elle est sous le coup d’un arrêté d’expulsion, de même que MSF-Espagne et cinq autres ONG internationales. Selon les quotidiens nationaux, l’expulsion est liée à l’engagement pro-Tigres de MSF, en faveur desquels elle mènerait des « activités clandestines » sous le couvert de l’aide à la reconstruction post-tsunami. Cf. par exemple « Four INGOs to be booted out over link with Tigers », The Island, 30 septembre 2006 ; « Ignominious departure for INGOs, under fire for alleged assistance to LTTE and non-implementation of post-tsunami rebuilding pledges », The Sunday Times, 8 octobre 2006.

L’information est confirmée dans la journée par un courrier du Département de l’Immigration donnant une semaine aux équipes pour quitter le territoire en raison d’« infraction à la législation sur les visas » (plusieurs expatriés, dont les chefs de mission, sont en effet entrés au Sri Lanka avec un visa touriste).

MSF demande immédiatement le soutien des ambassades des expatriés visés par la mesure d’expulsion. Le 5 octobre 2006, elle apprend du ministre des Droits de l’homme que l’arrêté d’expulsion est « suspendu dans l’attente des résultats de l’enquête [sur les agissements illégaux de l’organisation] ». Le chef de l’État vient en effet de rencontrer les coprésidents du CFA et a déclaré officiellement qu’il « continuera de faciliter l’accès humanitaire aux zones affectées par le conflit tout en gardant à l’esprit des considérations de sécurité ».

MSF reste néanmoins publiquement accusée d’activités clandestines en faveur des LTTE et toujours privée d’autorisations de travail. Que faire pour restaurer sa réputation alors qu’il y a peu de chances que le gouvernement se dédise, s’interrogent les chefs de mission à la mi-octobre ? Venu les épauler, le président international de MSF a bien essayé de publier un démenti dans les médias et convoqué une conférence de presse dans l’espoir de « laver l’image de MSF ». Seuls deux journaux (anglophones) en ont rendu compte.

Par ailleurs, quelles garanties de sécurité doit-elle exiger des autorités – alors que le CICR vient de subir une attaque à la grenade à Jaffna, quelques jours après avoir été accusé de partialité pro-LTTE par la presse, et que le ministère de la Défense refuse de rencontrer MSF, réduisant la crise à un problème de visas en passe d’être réglé ? Faut-il se contenter de la suspension de la mesure d’expulsion et de la retenue de la presse depuis quelque temps ou exiger une déclaration publique de soutien annonçant l’abandon des poursuites et garantissant la sécurité des équipes, selon la ligne défendue publiquement par le président international ? Combien de temps MSF peut-elle attendre des autorisations de travail ?

Si toutes les sections se posent la question du retrait, seule MSF-France semble déterminée à passer à l’acte : « Bientôt, s’il n’y a pas de résultats concrets, nous devrons prendre la décision de quitter le pays par manque d’espace humanitaire », prévient, le 13 octobre 2006, le directeur des opérations. Cette option ne fait pas l’unanimité : peut-on claquer la porte alors que de toute évidence le conflit est en train d’exploser ? À quoi servirait le départ d’une ou de plusieurs sections ? S’agit-il simplement de redéployer les moyens d’intervention là où la présence de l’association est acceptée ? Ou de faire un « coup médiatique » afin de mettre en difficulté le gouvernement et de renforcer la position de négociation des organisations qui restent ?

Le compromis

Finalement, les trois sections font le choix de continuer à négocier. Renonçant à obtenir des autorités un démenti officiel, l’abandon de l’enquête et une déclaration publique de soutien, elles finissent par signer un accord-cadre leur permettant de démarrer des activités dans les trois hôpitaux sélectionnés par le ministère de la Santé. La question de l’accès aux « uncleared areas » n’y est pas mentionnée. Les projets ouvrent en décembre 2006 et janvier 2007.

Dans les deux années qui suivent, les missions médico-chirurgicales de Point Pedro (MSF-France), Mannar (MSF-Espagne) et Vavuniya (MSF-Hollande) ont une faible activité. En 2007, la plupart des blessés et des déplacés de guerre se concentrent en effet sur le front est alors qu’en 2008 l’encerclement du Vanni fait encore peu de victimes civiles. L’aide de MSF permet néanmoins d’assurer la continuité des soins courants (urgence et chirurgie) dans les hôpitaux manquant de spécialistes, confrontés à des ruptures d’approvisionnement et aux rigueurs de l’occupation militaire. Reste qu’à Vavuniya, MSF doit suspendre ses activités chirurgicales en mars 2008 en raison du renforcement des équipes du ministère de la Santé, qui rend sa présence superflue. MSF-Espagne décide de fermer le programme de Mannar fin 2008 après la reprise du districtparl’arméegouvernementale et quitte le pays l’année suivante.

La section française cherche néanmoins à intervenir dans les provinces de l’Est, où l’armée progresse rapidement. Afin d’accéder aux « uncleared areas », elle s’en est remise à l’ONU. Dès la fin octobre 2006, le coordinateur résident des Nations unies a entrepris de négocier avec le gouvernement une procédure permettant de désigner les organisations habilitées à travailler en zones rebelles. Il obtient au mois de novembre 2006 une autorisation d’accès globale du ministère de la Défense pour vingt et une ONG, dont MSF.

Forte de ce laissez-passer, l’équipe de coordination effectue, en février 2007, une mission d’évaluation en zone LTTE, près de Vaharai. Elle ne peut cependant obtenir les autorisations nécessaires au démarrage du projet avant la reprise de la zone par les forces gouvernementales, un mois plus tard, ce qui rend caduque sa raison d’agir. Elle propose alors de soutenir l’hôpital de Batticaloa, dont le service de chirurgie est débordé en avril 2007 après la reconquête par l’armée de la bande côtière située au sud de la ville. Là encore, les blocages administratifs à Colombo et le manque de ressources humaines à Paris retardent l’intervention. Les équipes chirurgicales arrivent en août 2007, alors que l’hôpital a retrouvé une activité normale et que les provinces de l’Est sont presque entièrement pacifiées.

La section française se rabat sur l’aide aux populations déplacées, apportant un soutien modeste (cliniques mobiles, assainissement, distribution de biens de première nécessité) à environ 30 000 des 160 000 personnes prises dans le mouvement de va-et-vient lié aux déplacements et réinstallations forcés organisés par le gouvernement. Elle ferme son programme en janvier 2008, sans s’être réellement interrogée sur les enjeux de sa participation aux transferts forcés de population organisés avec le soutien du HCR.

Au final, seule la section hollandaise parvient à s’implanter en zone rebelle – mais loin des combats. En mai 2007, elle ouvre un programme à Killinochi, « capitale » des LTTE, encore à l’abri des affrontements. Elle choisit de soutenir les départements de gynécologie-obstétrique et de pédiatrie, dans une logique de prépositionnement. Mais, tandis que le front se rapproche à l’été 2008, entraînant des déplacements de population en direction de Killinochi, des difficultés relationnelles avec le personnel médical de l’hôpital obligent MSF à limiter son intervention à une aide logistique concernant l’aire des déchets et la construction de latrines pour les déplacés. C’est alors que, le 8 septembre 2008, le gouvernement ordonne l’évacuation du Vanni à l’ensemble des organisations humanitaires à l’exception du CICR et d’équipes restreintes des agences des Nations unies.

MSF fait partie des premières organisations à quitter les zones LTTE. Ses efforts immédiats pour y retourner se heurtent à un refus catégorique du secrétaire à la Défense rencontré le 28 novembre 2008. Contactées pour faire pression sur les autorités, les représentations diplomatiques indienne et occidentales se disent impuissantes. Depuis 2007, le Sri Lanka s’est en effet rapproché de la Chine, du Pakistan et de l’Iran, avec lesquels il a signé une série d’accords de coopération économique et militaire.

Après trois années de négociation, alors que le conflit semble sur le point de basculer dans une confrontation décisive et sans merci pour les populations, MSF n’a plus qu’un seul projet chirurgical à Point Pedro, un modeste programme d’appui à l’hôpital et au district sanitaire de Vavuniya, et très peu d’espoir d’accéder aux zones de conflit. L’association est alors mal à l’aise pour s’exprimer : depuis la crise de 2006, elle estime qu’une critique publique du gouvernement peut conduire à son expulsion, voire à des représailles physiques contre son personnel. Les équipes semblent désemparées.

2009 : l’offensive finale et le règlement humanitaire de la question tamoule

Entre janvier et mai 2009, la concentration des combats sur un territoire de plus en plus exigu et densément peuplé entraîne une forte augmentation du nombre de victime sciviles.Les blessés ne peuvent bénéficier que de soins rudimentaires en zones LTTE, soins prodigués par huit médecins sri lankais du ministère de la Santé ayant refusé d’abandonner leur poste. Le CICR, qui continue d’assurer leur approvisionnement médical par voie terrestre puis maritime jusqu’au 9 mai 2009, parvient à transférer 6 600 blessés et malades graves ainsi que leurs accompagnants (13 000 personnes au total) vers les zones gouvernementales.

Près de 300 000 personnes sont évacuées par l’armée des territoires progressivement repris aux Tigres. Les militaires escortent les rescapés vers des zones de transit où ils sont triés : les personnes suspectées d’appartenir aux LTTE sont transférées dans des camps de prisonniers baptisés « centres de réhabilitation », les autres vers des camps d’internement fermés gérés par l’armée et désignés « centres de bien-être ». Ceinturés de plusieurs rangées de barbelés, ils sont surveillés par l’armée et la police.

Le plus gros camp d’internement se situe au sud de Vavuniya, à Menik Farm, dans une région marécageuse et isolée. Sa construction a démarré en septembre 2008 sous la coordination de l’armée, qui réalise les deux premières tranches du complexe. Début février 2009, Colombo sollicite l’aide des agences humanitaires et de leurs pays donateurs pour édifier cinq zones supplémentaires. Le volet sanitaire comprend la création de 1 400 lits dans les hôpitaux périphériques, l’installation de cinq petits hôpitaux et de vingt postes de santé à l’intérieur des centres. Quelque 200 000 personnes sont censées pouvoir vivre dans ces « villages de bien-être » pendant une période de trois à cinq ans. Très réticents à financer la construction de camps d’internement permanents, les bailleurs finissent par accepter de soutenir des programmes d’urgence de quelques mois en échange de la promesse gouvernementale de réinstaller 80 % des déplacés avant la fin de l’année 2009.

Dès février 2009, l’annonce de la création de Menik Farm soulève en effet une polémique de dimensions nationale et internationale qui va s’amplifiant à partir de juillet. Des parlementaires sri lankais, indiens et britanniques comparent les « centres de bien-être » à des « camps de concentration » évoquant ceux de l’Allemagne nazieJeremy PAGE, « Barbed wire villages raise fears of refugee concentration camps », The Times, 13 février 2009.. Les journalistes internationaux, qui ne sont pas autorisés à se rendre à Menik Farm en dehors de quelques visites guidées organisées par l’armée, donnent un large écho aux informations les plus alarmistes sur l’état sanitaire des camps – le Times affirmant en juillet tenir d’une source humanitaire internationale que 1 400 personnes y meurent chaque semaine, « un taux de mortalité qui donne du crédit aux accusations de nettoyage ethnique portées à l’encontre du gouvernement », soutient le quotidien britanniqueRhys BLAKELY, « Thousands die in Tamil “welfare village” », The Times, 10 juillet 2009.. Le rôle des Nations unies et des organisations humanitaires commence à être mis en question par la presse. L’ONU est accusée « d’avoir caché l’ampleur des massacres»Philippe BOLOPION, « L’ONU a caché l’ampleur des massacres au Sri Lanka », Le Monde, 29 mai 2009., l’aide du gouvernement britannique aux victimes de guerre est suspectée de « financer des camps de concentration»Jeremy PAGE, « British aid for war refugees may be used to fund “concentration camps” », The Times, 28 avril 2009., l’ONU et les ONG d’être « complices d’une opération d’incarcération à grande échelle».Sri Lanka, stop ! », Le Monde, éditorial, 10 septembre 2009.

L'attente

Entre le mois de janvier et le 20 avril 2009, MSF assiste de loin à l’écrasement du Vanni. Les premières arrivées de civils en zone gouvernementale, fin janvier 2009, permettent néanmoins à la section hollandaise de retrouver un certain niveau d’activité. Malades et blessés évacués des régions en guerre commencent à affluer à l’hôpital général de Vavuniya, dont le nombre de patients hospitalisés passe de 365 à 1 004 entre le 1er février et le 1er avril. Un, puis deux chirurgiens de MSF-Hollande viennent étoffer l’équipe sri lankaise. MSF embauche des aides-soignants pour améliorer la prise en charge des patients. Mais elle ne peut aller au-delà : les autorités refusent l’arrivée d’un anesthésiste et de deux infirmières expatriés supplémentaires. Elles s’opposent également au renforcement des équipes chirurgicales dans les autres hôpitaux accueillant les blessés évacués par le CICR.

Dans le district de Vavuniya, la dizaine de camps d’internement installés dans des bâtiments publics est rapidement saturée, amenant les militaires à transférer les premiers internés dans les zones 0 et 1 de Menik Farm en février. Les responsables militaires et sanitaires de Vavuniya sollicitent l’aide de l’ONU et des ONG pour assister les populations récemment évacuées. La section hollandaise répond favorablement à la requête des autorités locales à la recherche de partenaires pour distribuer des compléments alimentaires spécialisés aux enfants de moins de cinq ans et aux femmes enceintes et allaitantes dans les centres d’internement. Les distributions démarrent mi-février 2009 malgré l’absence d’accord formel du ministère de la Santé, qui affiche sa volonté d’assurer seul l’assistance médicale et nutritionnelle à l’intérieur des camps. « [Les responsables locaux] veulent réellement que nous amenions du personnel, quoi qu’en dise Colombo. Nous avons un accès complet aux camps et le général [chargé de la supervision des camps] nous a donné son numéro de portable personnel au cas où quiconque ferait obstruction », rapporte la chef de mission de MSF-Hollande.

Forte de sa présence dans les camps et auprès des blessés, la section hollandaise participe au dévoilement des violences de guerre et des politiques d’enfermement du régime. Entre janvier et mars 2009, elle publie un communiqué de presse et plusieurs mises à jour sur les sites Internet de l’association, décrivant l’importance du nombre de victimes civiles dans le Vanni et la privation de liberté des déplacés internés à Vavuniya. Plusieurs représentants de MSF s’expriment à ce sujet dans les médias internationaux. À la différence du CICR, qui déclare que « le simple bon sens voudrait que la population civile soit évacuée sans plus tarder [des zones de combats]»« Sri Lanka. Le CICR fait part une nouvelle fois de sa préoccupation quant au sort des civils pris au piège des combats », 4 mars 2009, http://www.icrc.org., MSF demande aux deux parties de permettre l’accès des organisations humanitaires aux zones de guerre.

Privée d’opérations (à l’exception de Point Pedro), la section française se montre plus discrète. Elle se contente de relayer une partie des informations de MSF-Hollande et de répondre à quelques interviews dans lesquelles elle se dit alarmée par le bombardement des zones civiles et des structures de santé – alors dénoncé avec vigueur par le CICR, les organisations de défense des droits de l’homme, l’ONU et les gouvernements occidentaux, qui exigent à partir de février un « cessez-le-feu humanitaire » pour épargner les civils.

L'urgence

Le 20 avril 2009, l’armée brise les lignes de défense des LTTE et coupe en deux leur territoire, entraînant l’évacuation de plus de 100 000 civils en quelques jours. La dernière bataille s’accompagne du déplacement de 77 000 personnes supplémentaires entre le 14 et le 20 mai 2009. De nombreux blessés figurent parmi les évacués. Environ 400 personnes sont admises les 21 et 22 avril à l’hôpital de Vavuniya, où les équipes de MSF et du ministère de la Santé opèrent jour et nuit. L’hôpital compte plus de 1 900 patients à la mi-mai, pour 480 lits. Alors que les bulldozers de l’armée en sont encore à défricher les zones 3 à 5, la population de Menik Farm passe de moins de 30 000 détenus à plus de 220 000 en cinq semaines. Quelque 45 000 personnes sont également internées dans de petits camps provisoires dans le district de Vavuniya, 21 000 dans ceux de Jaffna, Mannar, Batticaloa, Trincomalee et Ampara.

À partir du 20 avril, les deux sections de MSF se donnent trois priorités : fournir des soins d’urgence aux déplacés en zone de transit, renforcer les capacités opératoires et postopératoires (via notamment l’ouverture d’un hôpital de campagne) et développer des activités médico-sanitaires à l’intérieur des centres d’internement. Semblant prises au dépourvu par l’ampleur et la rapidité des transferts de population, les autorités locales se montrent réceptives à la plupart des propositions de MSF, demandant même à la section hollandaise de démarrer des cliniques mobiles à l’intérieur des camps « le plus tôt possible». Office of the Regional Director of Health Services, Vavuniya, « To MSF-Holland Project Coordinator. Request for medical team to work at IDP camps », 21 avril 2009.

À Colombo, le ministère de la Santé s’oppose à cette dernière intervention. Le Plan d’urgence (Master Plan), qu’il vient d’actualiser avec le soutien de l’OMS et de l’Unicef, réserve le monopole des activités de soins et de santé publique à l’intérieur des camps au gouvernement et à des partenaires triés sur le volet. En revanche, Colombo est très intéressé par les propositions d’intervention à l’extérieur des centres d’internement, qui cadrent avec sa programmation. Les 1eret 6 mai, les sections française et hollandaise signent chacune un nouveau protocole d’accord avec le ministère de la Santé les autorisant à démarrer trois projets : l’installation d’un hôpital chirurgical sous tentes de cent lits en face du complexe de détention de Menik Farm (MSF-France), le renforcement des soins aux blessés à l’hôpital de Vavuniya (MSF-Hollande) et l’ouverture d’une unité de soins postopératoires à Pompaimadhu (MSF-Hollande). Face à l’urgence, MSF choisit de s’inscrire dans les plans d’action du gouvernement au prix de deux concessions. Elle renonce à négocier dans l’immédiat un accès aux zones de transit et aux camps d’internement. De plus, elle doit signer un accord-cadre comportant une clause de confidentialité l’engageant à « maintenir la stricte confidentialité des informations relatives à la fourniture de services [de santé] » et à « ne faire aucun commentaire public sans l’aval du secrétaire du ministère de la Santé ».

Les programmes entérinés par Colombo ouvrent en moins de deux semaines. Les équipes tentent d’emblée d’aller au-delà des activités autorisées. À l’occasion de l’arrivée de la deuxième vague de déplacés, la section hollandaise parvient à négocier localement l’envoi d’une équipe de quatre personnes dans la zone de transit d’Omanthai (où elle avait vainement tenté d’intervenir en avril). Du 16 au 20 mai, les médecins de MSF assistent au triage et à l’embarquement des 77 000 rescapés de la dernière offensive dans des bus militaires à destination des camps d’internement. L’équipe traite 750 patients présentant pour la plupart des blessures anciennes, pas ou mal soignées. Elle ne peut que prodiguer des soins d’urgence (nettoyage des plaies, administration d’antibiotiques et d’antidouleurs), diriger les 200 cas les plus graves vers l’hôpital de Vavuniya, qu’elle sait débordé, et espérer que les blessés directement transférés dans les camps recevront les soins adéquats qui préviendront le développement d’infections handicapantes et/ou mortelles.

Une partie des blessés est transférée vers l’hôpital de Mannar. Le CICR, qui y a déployé une équipe chirurgicale, recense 800 patients et contacte directement MSF pour renforcer ses équipes. Les 23 et 24 mai, deséquipes mixtes du CICR, de MSF et du ministère de la Santé opèrent soixante patients présentant des blessures anciennes et infectées. Mais le 25 mai, la direction de l’hôpital reçoit l’ordre de Colombo d’interrompre sa collaboration avec le CICR et MSF, qui n’a pas été avalisée par le ministère de la Santé au niveau central. Les 800 blessés sont renvoyés sans soins vers les camps d’internement.

Le doute

L’accès aux camps devient alors un enjeu central pour MSF. Si la campagne de « sauvetage humanitaire des populations otages des LTTE » a signifié leur écrasement sous les bombes, comment ne pas craindre que les « villages de bienêtre » ne soient en réalité des lieux destinés à faire mourir la population tamoule à petit feu ?

L’accès aux camps d’internement est strictement réglementé mais possible pour le personnel national et international de MSF comme pour celui des cinquante-deux ONG et agences des Nations unies – à l’exception de plusieurs périodes de quarante-huit heures pendant lesquelles les forces de sécurité réalisent des opérations de « filtration » (screening) destinées à identifier d’éventuels militants des LTTE. MSF ne peut néanmoins se faire une idée précise de la situation sanitaire. Affirmant son monopole sur la production de chiffres, le gouvernement interdit toute enquête épidémiologique indépendante. Les responsables de MSF doivent se faire une représentation approximative de l’état sanitaire des populations à partir de leurs impressions visuelles, de brefs entretiens avec les personnes internées et de discussions plus longues avec les patients hospitalisés à Vavuniya et Menik Farm. Ils complètent le tableau en échangeant des informations avec le personnel de santé sri lankais, les employés nationaux et internationaux des autres agences de secours et les forces de sécurité, dont certains fonctionnaires critiquent ouvertement le refus de Colombo d’autoriser une plus large implication des acteurs internationaux à l’intérieur des camps – quelques-uns contestant même la politique d’enfermement.

L’impression générale qui en ressort est que les deux arrivées massives d’internés en avril et mai ont créé un énorme chaos, mais que celui-ci a progressivement été maîtrisé par le gouvernement et les acteurs de secours agissant sous la coordination du major général Chandrasiri, responsable en chef des complexes d’internement. Présidant les réunions de coordination interagences, celui-ci gère d’une main de fer l’assistance. Fin mai, OCHA constate qu’il manque 15 000 abris (sur 40 000), que la moitié des latrines ont été construites et que les besoins en eau sont couverts à 75 %. En privé, ses représentants reconnaissent que la vitesse à laquelle sont mis en place les services d’assistance est sans commune mesure avec, par exemple, le rythme lent et chaotique de la réponse des Nations unies et des ONG au Darfour en 2004.

Les plans du ministère semblent directement inspirés des manuels de santé publique produits par l’OMS ou MSF, mais le gouvernement paraît éprouver des difficultés à les mettre en œuvre malgré la mobilisation annoncée de 300 médecins et 1 000 infirmier(ère)s. Les équipes apprennent de sources concordantes (police, morgue, CICR chargé de la distribution de sacs mortuaires) que le nombre de décès à Menik Farm se situe fin mai entre dix et quinze par jour. Rapporté à la population totale des camps, il correspond à un taux de mortalité de 0,45 pour dix mille personnes et par jour. Si ce taux est bien en deçà des seuils d’urgence utilisés en Afrique, il est trois fois supérieur à la moyenne nationale. Les camps ne sont pas des mouroirs, mais la désorganisation initiale du système de soins (dénoncée par une partie des médecins sri lankais, qui se mettent en grève durant l’été) est selon toute vraisemblance à l’origine d’une surmortalité parmi les personnes physiologiquement affaiblies (blessés, personnes âgées, enfants, malades chroniques, etc.)

En juin, les deux sections de MSF multiplient les propositions d’intervention à l’intérieur des camps (soins de santé primaires, nutrition, consultations de chirurgie, soins de santé mentale, surveillance épidémiologique, etc.). Toutes rencontrent une fin de non-recevoir plus ou moins explicite. Ce refus intensifie les interrogations et le malaise des équipes. Pourquoi le gouvernement s’obstine-t-il à interdire à MSF toute activité de santé à l’intérieur des camps ? Cherche-t-il à masquer une grave détérioration de la situation sanitaire ou une féroce répression politique ?

Les équipes de MSF-France travaillant à l’hôpital de Menik Farm sont particulièrement perplexes. Le taux d’occupation des lits ne dépasse pas 70 % alors que les autres hôpitaux périphériques sont toujours surchargés. MSF, qui n’a aucun contrôle sur la sélection des patients qui lui sont adressés depuis les camps, s’interroge sur les raisons de la sous-utilisation de sa structure. Comment s’assurer qu’elle reçoit les cas les plus graves en priorité ? Existe-t-il un tri politique des patients ? L’hôpital de MSF ne sert-il pas uniquement la propagande du gouvernement, cherchant à donner une apparence de normalité ? Aux sièges des deux sections comme sur le terrain, nombreux sont ceux qui se demandent si MSF ne devrait pas quitter les camps et dénoncer les politiques de détention du régime dont les organisations humanitaires sont de facto les auxiliaires sanitaires.

Le choix

À l’issue d’une visite du siège en juin 2009, la section française fait le choix de persévérer, tout en étant consciente du rôle que le gouvernement lui assigne : participer au maintien de l’ordre sanitaire dans des camps modèles dont la principale fonction est de surveiller et de contrôler des populations jugées « dangereuses », d’étouffer toute résurgence du nationalisme tamoulFabrice WEISSMAN, « Bienvenue à la “ferme”. MSF et la politique d’internement des déplacés du Vanni », rapport de visite dans les camps de Menik Farm et à Colombo (Sri Lanka), 4-14 juin 2009, Paris, Fondation MSF/CRASH, juillet 2009. Ayant décrété l’abolition des minorités et renoncé par là même à prendre en compte leurs aspirations politiquesEn juillet 2009, le président déclare : « Ma théorie est qu’il n’y a pas de minorités au Sri Lanka. Il y a seulement ceux qui aiment leur pays et ceux qui ne l’aiment pas », cité dans The Hindu, 6 juillet 2009., l’administration Rajapakse entend réduire les populations du Vanni à des bénéficiaires de la sollicitude humanitaire de l’État, bien soignés, bien nourris, bien logés, et surtout bien gardés. La « ferme » – Menik Farm – est emblématique de cette politique appelée à s’étendre au-delà des barbelés, comme l’indique la décision du ministère de la Défense de recruter 50 000 soldats supplémentaires à l’issue de la guerre. Cette dernière initiative donne du crédit aux critiques du régime qui dénoncent une pacification du Vanni sous forme d’occupation militaire de longue durée.

Les seules concessions que peuvent escompter les acteurs internationaux (États, ONU, ONG, etc.) concernent l’assouplissement de la politique d’enfermement : transparence du processus de « filtration », libération de certaines catégories d’internés et amélioration des conditions de détention. MSF doit contribuer à cette amélioration, estiment ses responsables opérationnels. À cette fin, MSF-France entend devenir un rouage essentiel du système de santé des camps d’internement : en juillet, elle augmente sa capacité d’hospitalisation, étoffe le plateau technique (radiologie, échographie, laboratoire, etc.) et remplace les tentes d’hospitalisation par des bâtiments semipermanents. Elle entreprend par ailleurs d’obtenir la libération pour raisons médicales de certains internés.

Cette position est aux antipodes de celle défendue par les autres organisations humanitaires et les bailleurs de fonds (États-Unis et Union européenne en tête). Finançant les camps à hauteur de 700 000 dollars par jour, l’ONU et ses bailleurs s’opposent en juin 2009 à l’amélioration substantielle des standards d’assistance réclamée par le gouvernement (construction d’abris en dur et de latrines à fosses septiques, extension des infrastructures de soins et du réseau d’eau courante, etc.) afin d’affirmer la nature temporaire des centres d’internement. La majorité des ONG refuse à la même époque de distribuer du ciment pour solidifier le sol des abris en toile et en plastique. Les conditions d’hébergement sont pourtant précaires. Les tentes et les bâches utilisées dans l’ensemble des zones (à l’exception des zones 0 et 1, dotées d’abris en dur construits par l’armée) se dégradent rapidement alors que les latrines débordent et qu’une boue nauséabonde envahit les tapis de sol. Dans un étrange renversement de situation, le gouvernement accuse les organisations humanitaires d’être à l’origine d’une « crise humanitaire » et de prendre les déplacés en otage pour faire plier les autorités. Les accusations se renforcent en août 2009 quand les premières pluies de mousson transforment les camps en cloaques. Mais les images des camps inondés sont également un outil de mobilisation dont s’emparent les organisations de défense des droits de l’homme et une partie du personnel politique sri lankais pour exiger une « prompte et rapide réinstallation des déplacés dans leurs lieux d’origine ».

En effet, le passage à l’opposition du général Sarath Fonseka, commandant en chef de l’armée sri lankaise ayant conduit l’offensive victorieuse, et sa décision de concourir contre le chef de l’État sortant aux élections présidentielles anticipées de janvier 2010 mettent la question de l’internement des déplacés sur le devant de la scène politique. Partageant la même base sociale, Rajapakse et Fonseka sont à la chasse aux voix des minorités. Dès le mois d’août 2009, l’ancien chef d’état-major dénonce le sort réservé aux internés par l’administration Rajapakse. Conjugués aux pressions internationales, ces enjeux électoraux conduisent le régime à ouvrir les camps et à entamer une politique de réinstallation au pas de charge à partir du mois de septembre 2009. Le 31 décembre, plus de la moitié des déplacés ont déjà été renvoyés dans leurs villes et villages détruits, minés, quadrillés par l’armée et les forces de sécurité en civil. Les sections française et hollandaise ferment leurs programmes d’urgence. L’hôpital de Menik Farm n’aura pas eu le temps de devenir le principal hôpital des camps d’internement. Plus de 4 000 admissions ont été enregistrées entre le 22 mai et le 6 décembre, dont 585 patients souffrant de blessures de guerre. Selon les informations recueillies auprès des autorités de santé locales, cette activité représente entre 5 % et 10 % du total des hospitalisations en provenance des camps.

Revenue au Sri Lanka en pensant bénéficier d’un statut à part dans le monde de la solidarité internationale, MSF s’est retrouvée dans une position de négociation extrêmement fragile, finalement comparable à celle des autres ONG. La faiblesse de sa position tient en premier lieu à la stratégie victimaire des Tigres, qui a consisté à retourner le discours humanitaire en outil de propagande au service de la perpétuation d’un mouvement aux pratiques totalitaires. Arguant de la perfidie des LTTE, le gouvernement a démontré une remarquable habileté à organiser et à justifier l’assujettissement des organisations humanitaires à ses intérêts politico-militaires. MSF s’est retrouvée assignée à un rôle d’auxiliaire d’une politique de pacification ayant réglé la question du vivre ensemble au Sri Lanka par le bombardement, la surveillance militaro-policière et l’assistance sanitaire des populations décrétées dangereuses.

Sous la menace permanente de sanctions administratives et de représailles violentes, l’association n’a pas su trouver les soutiens politiques lui permettant de résister. Dépourvue d’alliés dans la société sri lankaise, elle s’est appuyée sur les États occidentaux et les Nations unies, à l’influence déclinante. MSF a fini par accepter les diktats du gouvernement – qui lui a imposé ses lieux, cibles et modalités d’intervention – tout en comptant sur les failles bureaucratiques du système et sur ses pôles de contestation internes pour retrouver une marge d’autonomie. L’association a enfin renoncé à faire un usage offensif de sa liberté de parole face à un régime pourtant soucieux d’apparaître aux yeux du monde et de sa propre société comme le garant d’un État de droit respectueux des valeurs démocratiques. En définitive, MSF a opté pour une politique du moindre pire, cherchant à améliorer le sort des rescapés d’une guerre totale dont aucun pouvoir ne semblait en mesure d’enrayer le cours.

***

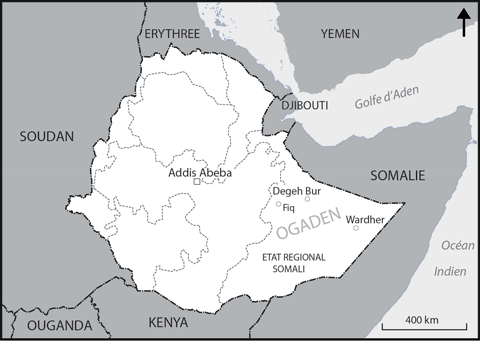

Éthiopie. Jeu de dupes en Ogaden

LAURENCE BINET

En avril 2007, le conflit qui oppose depuis 1994 l’État fédéral éthiopien au groupe indépendantiste de l’Ogaden ONLF (Ogaden National Liberation Front, Front de libération nationale de l’Ogaden) s’intensifie sur le territoire de l’Ogaden, dans la région Somali. Après une série d’offensives de la rébellion, une vague de répression s’abat sur la région : attaques et incendies de villages, violences et déplacements forcés, refus d’accès aux puits et blocus économique, le commerce étant pourtant une activité vitale pour les nomades qui peuplent ce territoireJeffrey GETTLEMAN, « In Ethiopian desert, fear and cries of army brutality », The New York Times, 18 juin 2007

En 2007, MSF se donne pour ambition de prendre en charge les victimes du conflit. Dans une région très faiblement pourvue en structures médicales, où la population est dispersée, il s’agit de soutenir des centres de santé et d’organiser des dispensaires mobiles pour aller au-devant des patients.

L’équipe de la section hollandaise s’efforce d’ouvrir un programme dans l’hôpital de Wardher, situé en périphérie de la zone de conflit, mais l’accès aux populations vivant dans cette région lui est régulièrement refusé par l’armée. Elle parvient néanmoins à réaliser quelques tournées de consultations médicales, au cours desquelles elle recueille des récits des exactions commises par les belligérants. Mais, après avoir dû évacuer temporairement la mission à la suite d’une attaque des rebelles non loin de sa base en juillet 2007, elle se voit interdite de retour par les autorités éthiopiennes.

Au même moment, ces dernières donnent l’ordre à la section belge de MSF d’interrompre sa mission exploratoire dans la zone de Fiq, située au cœur du conflit, où elle s’apprêtait à ouvrir un programme. Le CICR est quant à lui accusé de soutenir l’ONLF, puis expulsé de la région Somali.

Aucune autre organisation humanitaire n’est active dans les zones de conflit de l’Ogaden. L’aide du PAM est distribuée par l’armée, suspectée de réserver l’assistance aux populations se tenant à distance de l’ONLF.

Début septembre 2007, après une série de rendez-vous diplomatiques peu concluants, notamment auprès des principaux États bailleurs de l’Éthiopie, MSF dénonce, lors d’une conférence de presse, le refus d’accès aux populations de l’Ogaden« MSF denied access to Somali Region of Ethiopia despite worsening humanitarian crisis », communiqué de presse MSF, 4 septembre 2007.. Les récits de violations des droits de l’homme collectés par la section hollandaise y sont également mentionnés et sont repris par des médias internationaux« Ethiopia blocking civilian access to medicine in conflict zone, agency says », Associated Press, 4 septembre 2007..

Le gouvernement accuse alors MSF de violer la souveraineté de l’État et de soutenir l’ONLF « Ethiopia. government denies “blocking” NGO », IRIN, Nairobi, 4 septembre 2007.. La section belge est sommée d’arrêter le programme de prise en charge des malades atteints de tuberculose qu’elle mène de longue date hors de la zone de conflit, tandis que l’équipe hollandaise reste interdite de retour à Wardher.

Entre-temps, soucieux de réagir aux alertes relatives à la situation en Ogaden émises en particulier par MSF, OCHA a envoyé une mission enquêter sur le terrain. Celle-ci a constaté une détérioration de la situation sanitaire et économique dans certaines zones « Report on the findings from the UN humanitarian assessment mission to the Somali Region », 30 août-5 septembre 2007.: accès difficile à l’eau et à la nourriture, pénurie de médicaments et d’aliments thérapeutiques, nombreux cas de diarrhée aiguë et de rougeole. En novembre, OCHA obtient des autorités éthiopiennes qu’elles autorisent plusieurs organisations internationales à travailler en Ogaden. Prenant acte de l’opposition des autorités au retour des sections belge et hollandaise, MSF encourage les candidatures des sections suisse et espagnole, qui se retrouvent sur la liste des élues. OCHA obtient également la promesse que des agents du PAM pourront être présents pendant les distributions alimentaires organisées par l’armée, mais cette promesse ne sera pas tenue.

En janvier 2008, les sections suisse et espagnole ouvrent des programmes médico-nutritionnels dans les zones directement touchées par le conflit – Fiq et Degeh Bur –, et la section hollandaise se réinstalle à Wardher, sans autorisation ni interdiction formelle. Mais, dès la mi-janvier, deux sections sont de facto bloquées. En effet, l’équipe de MSF-Hollande à Wardher est assignée à résidence après qu’un de ses camions a refusé de s’arrêter à un barrage de l’armée. Des membres du personnel national sont accusés d’espionnage pour le compte de l’ONLF. Une équipe mobile de la section suisse de MSF est également arrêtée en pleine mission exploratoire et interdite de sortir de son hôtel, sans explication. Avant cet incident, la section suisse avait constaté que les populations étaient victimes de violences directes et faisaient face à des pénuries d’eau, de nourriture et de soins médicaux dues aux difficultés de déplacement engendrées par le conflit. Les responsables de l’organisation hésitent toutefois à considérer ces observations comme représentatives de la situation à l’échelle de la région.

En mars 2008, à peine les assignations à résidence sont-elles levées que les activités des trois sections de MSF sont bloquées, au motif que la plupart des membres du personnel expatrié sont dépourvus de permis de travailLettre du secrétaire général du bureau international de MSF au Premier ministre éthiopien et au ministre éthiopien des Affaires étrangères, 31 mars 2008.. En mai, une grave crise nutritionnelle requiert l’intervention en urgence de main-d’œuvre internationale dans plusieurs États de l’Éthiopie, et les autorités deviennent plus souples en matière de permis de travail.

Toutefois, dans la région de Fiq, les équipes mobiles de MSFSuisse sont toujours paralysées et, en juin 2008, des membres du personnel national sont incarcérés, accusés d’espionnage. Un mois plus tard, la section ferme son programme et dénonce publiquement l’étouffement administratif qui l’empêche de porter secours aux populations de la zone« Ethiopia. Repeated obstructions lead MSF-Switzerland to pull out from Fiq, Somali Region of Ethiopia », communiqué de presse de MSF-Suisse, 10 juillet 2008.. Dans un document qu’elle fait circuler auprès des bailleurs de fonds, des institutions internationales et des ambassades, elle dénonce également l’instrumentalisation des distributions de l’aide alimentaire d’urgence par les autorités éthiopiennes et l’absence de réaction des Nations unies« Access and response in the Somali Region, mission impossible ? The case of MSF-Switzerland in Fiq », rapport MSF, décembre 2007-juin 2008..

Les autres sections, espérant pouvoir travailler dans l’espace d’intervention qui leur est accordé et estimant manquer de preuves solides concernant les détournements de l’aide, ne s’associent pas à cette démarche. Dans les années qui suivent, s’accommodant des contraintes administratives récurrentes, elles développent des programmes de soutien aux structures de santé dans les zones où le conflit perdure en basse intensité. Elles y prodiguent des soins médicaux et nutritionnels à des populations qui en sont de toute façon dépourvues et elles assurent la prise en charge médicale des réfugiés somaliens dans les camps de transit le long de la frontière.

Antagonisme des ambitions

La question de l’accès à l’Ogaden en 2007-2008 reflète l’antagonisme entre les ambitions de MSF et celles du gouvernement éthiopien. En effet, celui-ci considère que l’aide d’organisations internationales humanitaires aux populations des zones ONLF est un soutien potentiel à cette rébellion. Il stigmatise la prise de contact avec les insurgés, pourtant capitale pour assurer la distribution impartiale de l’aide et la sécurité des équipes humanitaires, l’assimilant à un engagement politique. Cette position est clairement exprimée et assumée au cours de réunions avec les représentants de MSF et dans des courriers officiels qui leur sont adressésLettre de Tekeda Alemu, ministre éthiopien des Affaires étrangères aux chefs de mission des sections belge, hollandaise, suisse et espagnole de MSF, 18 février 2008.. En 2009, le président de la région Somali confiera même à un journaliste qu’il « croit que MSF a un agenda caché. MSF consulte les chefs de clan qui ont des relations étroites avec l’ONLF et embauche du personnel qui soutient l’ONLF».Peter GILL, Ethiopia since Live Aid, Oxford University Press, Oxford, 2010.

Convaincue de sa légitimité à aider les populations de l’Ogaden, MSF met du temps à prendre la mesure de cette intransigeance. Elle s’efforce d’y résister en jouant sur la pluralité des sections et en activant les leviers de la négociation diplomatique et de l’expression publique. Mais cette expression publique joue en sa défaveur. Pendant la conférence de presse de septembre 2007, bien qu’initialement écartés, car jugés insuffisamment documentés, les récits de violences recueillis par l’équipe de la section hollandaise sont mentionnés. L’épisode renforce la défiance des autorités éthiopiennes à l’encontre de MSF, accusée de faire la propagande de l’ONLF sous le couvert de l’assistance humanitaire. Quelques semaines plus tard, les représentants de l’association ont l’occasion de vérifier l’intolérance du gouvernement à la critique lors d’un rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères : celui-ci leur présente un dossier de coupures de presse rassemblant toutes les critiques publiques émises par l’organisation à l’encontre des autorités éthiopiennes depuis l’épisode de la dénonciation des transferts forcés de population pendant la famine de 1985.

En juillet 2008, c’est la dénonciation solitaire du refus d’accès par la section suisse qui voit sa portée limitée par le choix des autres sections de se maintenir en Ogaden. Ce paradoxe n’échappe pas aux autorités, qui accusent publiquement MSF de « disséminer des rumeurs dont le contenu est clairement démenti par les réalités sur le terrain».« Ethiopia slams Swiss charity over Ogaden pull-out », Reuters, 12 juillet 2008.

De l’aveu même des chefs de mission, le réseau de contacts officiels de MSF en Éthiopie est peu développé et mal organisé. Lorsqu’il s’agit de négocier avec les autorités, les équipes, ayant souvent peu d’expérience dans le pays, peinent à identifier les bons interlocuteurs au sein d’un système administratif dont la complexité brouille les niveaux de responsabilité : autorisations et restrictions sont décidées tantôt au niveau régional, tantôt au niveau fédéral, tantôt par les autorités de santé, tantôt par l’armée, sans qu’aucune règle paraisse définie.

Sur le plan diplomatique, l’équipe chargée de coordonner les démarches de l’ensemble des sections MSF auprès des États, des sociétés civiles et des institutions internationales constate la vanité de toute démarche auprès de l’Union africaine, au sein de laquelle l’Éthiopie a un rôle prépondérant. Elle concentre donc ses efforts sur les agences onusiennes et les États occidentaux pourvoyeurs de l’aide internationale à l’Éthiopie, donc susceptibles de se montrer sensibles aux difficultés d’accès des populations de l’Ogaden à cette aide. Mais l’Éthiopie est le principal allié africain des États-Unis et de leurs partenaires dans la « guerre contre le terrorisme », notamment en Somalie, où Addis-Abeba joue un rôle de premier plan dans la lutte contre les insurgés islamistes.Voir chapitre « Tout est négociable : MSF en Somalie », p. 101.

En tête à tête, la plupart des diplomates et des représentants des agences des Nations unies présents en Éthiopie se montrent préoccupés par le refus d’accès et la manipulation de l’assistance. Si nombre d’entre eux encouragent MSF à dire tout haut ce qu’ils pensent tout bas, aucun ne paraît avoir les moyens ou l’ambition de modifier le rapport de forces avec le gouvernement éthiopien, passé maître dans l’art du contrôle de l’aide.

Au cours de cet épisode, les autorités éthiopiennes ont entraîné MSF dans deux tours de valse à trois temps. Le premier tour s’amorce d’avril à novembre 2007, lorsqu’elles imposent répression et refus d’accès. Le deuxième temps est marqué par les protestations diplomatiques et publiques de MSF. Il mène au troisième temps, en novembre : une ouverture de façade, momentanément concédée par les autorités sous la pression des Nations unies.

En 2008, au deuxième tour de valse, le rythme s’accélère. Le temps du refus d’accès est plus marqué et celui de l’ouverture à peine esquissé, les autorités enchaînant quasiment sans interruption les épisodes de harcèlement administratif qui paralysent les activités des équipes.

Au final, si MSF résiste au premier tour de valse, elle s’essouffle ensuite pour finir par se plier au tempo qui lui permet de rester dans la danse. En effet, depuis ce qui constitue à ce jour son dernier positionnement public sur la situation en Ogaden, l’organisation joue profil bas, espérant ainsi développer de meilleures relations avec les autorités et améliorer son accès à la région. Ce positionnement est censé lui permettre de porter secours aux populations au cas où le conflit y reprendrait de l’ampleur. Mais rien ne laisse penser que le gouvernement éthiopien ouvrirait alors plus volontiers l’accès qu’en 2007 et 2008.

***

Yémen. Profil bas

MICHEL-OLIVIER LACHARITÉ

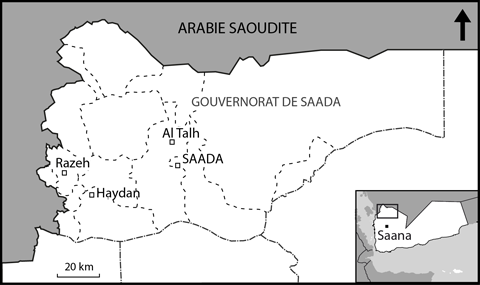

En 2004, une insurrection guidée par l’ancien député Hussein Al Houthi éclate dans le nord du Yémen, dans le gouvernorat de Saada. Ses partisans contestent le rapprochement politique du gouvernement yéménite avec les États-Unis et revendiquent le renouveau du zaydisme, une école du chiisme à laquelle appartenait l’imamat qui régna au Yémen jusqu’en 1962. La guerre de Saada se déroule de juin 2004 à février 2010 et se caractérise par des périodes d’affrontements intenses entrecoupées de moments de répit.

La section française de MSF réalise une première mission exploratoire dans le nord du Yémen en juillet 2007, alors qu’un cessez le-feu vient d’être signé sous les auspices du Qatar un mois auparavant. Au terme de quatre épisodes d’affrontement, le gouvernement n’est pas venu à bout du mouvement houthiste, et celui-ci n’est pas parvenu à contrôler des territoires. Pour MSF, l’objectif est d’améliorer l’accès aux soins secondaires dans la région de Saada, peu dotée en hôpitaux et exposée au risque de reprise des hostilités, avec ses conséquences prévisibles (blessés de guerre, déplacements de population, etc.). L’association met en place des activités médicales dans l’hôpital de Haydan en septembre 2007, de Razeh en décembre 2007 et d’Al Talh en avril 2008. Tous situés en zone gouvernementale au démarrage des activités de MSF, ces hôpitaux passent progressivement sous le contrôle des partisans d’Al Houthi pendant la guerre – Haydan en 2008, Razeh et Al Talh en 2009.

Entre 2004 et 2007, le conflit yéménite est très peu couvert par les médias. L’absence d’images et de récits de guerre s’explique par l’extrême contrôle de l’information exercé par le gouvernement yéménite, qui se manifeste par des actes de répression physique envers les journalistes et des poursuites judiciaires contre les opposants du régimePatrice CHEVALIER, « The Yemeni law and how to use it against journalists », http://www.hal.archives-ouvertes.fr – version 1, 16 février 2009.. Ces dernières se multiplient à partir de 2001, favorisées par la « guerre contre le terrorisme » dans laquelle le Yémen s’engage, signifiant son alignement aux côtés des États-UnisIbid. Le gouvernement contrôle également la communication sur le mouvement des partisans d’Al Houthi : ainsi, des journalistes proches du pouvoir yéménite ont fondé un think tank et un site Internethttp://www.nashwannews.com. Voir Samy DORLIAN, « Yémen. Observation sur le traitement médiatique de la guerre de Saada », Olfa LAMLOUM (dir.), Médias et Islamisme, coll. « Études contemporaines », Presses de l’Ifpo, Beyrouth, 2010. dont les analyses visent à limiter la capacité de mobilisation politique des rebelles. Ceux-ci n’ont guère les moyens de faire parler d’eux au-delà des tracts distribués à la population et des rares contacts qu’ils nouent avec les quelques journalistes s’aventurant à couvrir le conflit.

Lors de l’ouverture du projet de MSF en septembre 2007, la donne a changé depuis quelques mois: la médiation diplomatique du Qatar s’accompagne en effet de la médiatisation du conflit, notamment par la chaîne satellitaire qatarie Al Jazeera. Les insurgés commencent à distribuer des DVD contenant des scènes de guerre, leurs victoires militaires et les discours de leurs leaders, et transmettent des informations via des listes de diffusion électronique sur Internet, permettant de contourner la fermeture des sites pro-Al Houthi.

MSF est, avec le CICR, qui agit par l’intermédiaire du CroissantRouge yéménite, la seule organisation d’aide internationale à accéder aux zones de combats. Rare témoin étranger du conflit et de ses conséquences désastreuses pour la population, l’association hésite : doit-elle contribuer au dévoilement des violences d’une guerre méconnue, quitte à mettre en péril ses opérations ? Entre 2007 et 2009, l’évolution du contexte d’intervention incite MSF à choisir la prudence. Sa marge de manœuvre dépend en effet en grande partie du bon vouloir du gouvernement. Celui-ci soumet les déplacements du personnel international, les mouvements de véhicules, de médicaments et de matériel de MSF à une autorisation au cas par cas du ministère du Plan, de la police et du gouverneur de Saada. En 2009, les ambitions de MSF en matière de communication se limitent explicitement à faire connaître localement ses activités au Yémen, en d’autres termes, à se faire accepter par les parties en conflit.

Un silence opportun ?

Entre août 2009 et février 2010, la ville d’Al Talh passe sous le contrôle des houthistes. L’hôpital dans lequel MSF travaille se retrouve ainsi sur une ligne de front qui avance et recule entre Al Talh et la ville de Saada. En août et septembre, il est atteint plusieurs fois par des balles et des fragments d’obus.

Le 8 septembre 2009, les équipes de MSF reçoivent sept enfants et une femme, touchés par des bombardements en pleine ville, à l’hôpital. Deux seulement survivent à leurs blessures. Le 14 septembre, le marché d’Al Talh est bombardé par l’aviation gouvernementale. Trente et un blessés et neuf morts sont amenés à l’hôpital. Très vite, les partisans d’Al Houthi y font massivement irruption afin d’y prendre des images des blessés, avant d’être convaincus de quitter les lieux par les équipes de MSF, qui font valoir que la présence des insurgés transforme l’hôpital en une cible militaire potentielle. Ce jour-là, l’autorité gouvernementale de la région contacte à plusieurs reprises la coordinatrice du projet, lui affirmant qu’il n’a pas donné l’ordre de bombarder et s’inquiétant de savoir si MSF va communiquer sur l’événement. Le lendemain, les autorités centrales émettent un communiqué de presse dans lequel elles s’exonèrent de toute responsabilité vis-à-vis des bombardements4. Deux jours plus tard, un avion gouvernemental lance des tracts qui proposent deux options à la population : se battre contre les rebelles ou quitter la ville.

Dans les jours qui suivent, les combats s’intensifient autour de Saada. Les équipes de MSF s’inquiètent de l’impact d’une insécurité croissante sur leur capacité à maintenir leurs activités à l’hôpital : les routes d’évacuation vers la capitale et vers l’Arabie saoudite sont de plus en plus dangereuses, semblant réduire de jour en jour les possibilités d’évacuation de son personnel international. Ses employés nationaux, qui empruntent plusieurs fois par semaine la route entre Saada et Al Talh, y sont bloqués, harcelés ou empêchés de circuler par l’armée. Une haute figure militaire du Yémen contactée par MSF, qui cherche à obtenir des garanties de sécurité, lui conseille de partir. Le 22 septembre, MSF arrête ses activités chirurgicales et organise le transfert des patients vers l’hôpital de Saada, situé à une quinzaine de kilomètres. Quelques jours plus tard le personnel expatrié est évacué d’Al Talh, et le personnel national quitte l’hôpital.

L’association ne communique pas sur les bombardements dont elle a été témoin, manquant à l’engagement qu’avait pris MSF en 2006 : « Nous avons appris à être prudents dans nos actions sans pour autant nous interdire de dénoncer des crimes graves et ignorés, tels que le bombardement de civils, des attaques sur des hôpitaux ou le détournement de l’aide humanitaire. Prendre publiquement position en réaction à de telles situations et placer d’autres acteurs face à leurs responsabilités reste un rôle essentiel de MSFMSF, accord de la Mancha, Athènes, 2006.. »

Comment MSF a-t-elle justifié son mutisme face à un crime grave et peu relayé au monde extérieur par des témoins directs ?

Pour les responsables opérationnels de l’association, dénoncer les bombardements revenait à pointer la responsabilité directe du gouvernement, donc à mettre en péril la poursuite des activités de MSF au Yémen pour un gain aléatoire : déplorer la mort de civils dans les combats aurait-il incité les belligérants à faire preuve de retenue dans l’usage de la violence ?

Plus généralement, en 2009, MSF a été expulsée du Darfour, un an auparavant ses activités au Niger ont été suspendues par le gouvernement et, au moment des bombardements d’Al Talh, une communication publique de l’organisation sur les conditions d’internement des déplacés du conflit sri lankais a provoqué la colère des autorités : les débats autour de ce qui est perçu comme un dilemme entre la parole et l’action sont donc vifs au sein de MSF et une partie de ses cadres revendiquent de soigner en silence. Ainsi, quelques mois plus tôt, dans un entretien accordé à Al Jazeera à la suite de l’expulsion de MSF du Darfour, le directeur des opérations de l’association avait déclaré : « Il faut faire la différence entre les militants des droits de l’homme ou de la justice internationale, et les organisations de secours. »

Peu déterminée à dénoncer un crime qui ne la touchait pas directement et à hypothéquer l’ensemble de ses opérations au Yémen, MSF n’a pas souhaité non plus enjoindre publiquement les parties en conflit d’épargner l’hôpital et de garantir la sécurité de ses équipes et de leurs déplacements. Face à l’intensification des combats, ses équipes ont choisi de mettre en sécurité le personnel et les patients et d’évacuer la structure, en silence, ne voyant aucune utilité immédiate et concrète à communiquer. Toutefois, le 5 octobre, alors que les quelques soignants qui avaient continué d’y accueillir des patients après le départ de l’association avaient tous quitté l’hôpital, MSF diffusa un communiqué à l’agence nationale de presse et plusieurs journaux yéménites. Espérant pouvoir redémarrer un jour ses activités à Al Talh et craignant que l’hôpital ne soit pillé et bombardé, elle « appela au respect des structures de santé [du gouvernorat de Saada] et de leur fonctionnalité », en l’occurrence au respect de l’équipement et des murs du bâtiment déserté.

Une parole en l’air

En décembre 2009, comme chaque année, MSF mène une action de communication institutionnelle destinée à développer sa visibilité consistant à établir et à diffuser dans les médias le « Top Ten des crises humanitaires ». Le Yémen en fait partie. MSF y mentionne notamment que « la violence a connu une escalade en août quand les forces armées yéménite sont assailli et bombardé les partisans d’Al Houti » et déplore que « des dizaines de milliers de personnes ont fui dans les gouvernorats voisins de Saada : Hajja, Amran et Al Jawf, où elles n’ont pas ou peu d’accès aux soins ».

Al Jazeera et de nombreux autres médias arabes reprennent l’information. La chaîne qatarie organise même une édition spéciale autour de la communication de MSF sur le Yémen en décembre 2009, et ses analystes s’interrogent publiquement sur les conséquences négatives de cette prise de parole sur la crédibilité du président Saleh.

La réponse du gouvernement est instantanée. Toutes les autorisations pour l’organisation au Yémen, en plein cœur de la guerre, sont immédiatement suspendues : mouvements de personnes et véhicules, importations, ouvertures de projet, renouvellement de l’accord-cadre avec MSF. Lors d’une réunion, des représentants du gouvernement exposent leurs griefs principaux au chef de mission : MSF n’a pas fait preuve de neutralité dans le conflit, en dénonçant uniquement les violences de guerre de l’armée et pas celles des partisans d’Al Houthi, et elle fait une analyse infondée de l’offre de soins dans des zones gouvernementales où elle n’est pas ou très peu présente. L’un des interlocuteurs de MSF au sein du gouvernement conclut : « C’est à cause de ce genre de rapport purement politique que vous vous êtes fait expulser du DarfourCompte rendu interne MSF, décembre 2009.. »

Pourtant, l’inscription du Yémen au Top Ten des crises humanitaires ne visait aucun objectif politique ou opérationnel précis – si ce n’est « attirer l’attention des médias sur une crise oubliéeEntretien avec la directrice adjointe de la communication, MSF-France, janvier 2011.». C’est précisément l’absence d’intention et de cible qui s’est traduite par une description approximative du conflit et de ses conséquences, dans laquelle le gouvernement a pu percevoir une forme d’empathie pour la cause des insurgés. Le court récit le présente en effet comme principal responsable de l’intensification des hostilités et des entraves à l’assistance, réprimant une rébellion animée de revendications économiques, politiques, sociales et religieuses.