François Jean

Chercheur au Crash, François Jean nous a quittés le 25 décembre 1999. Il avait publié de nombreux articles et ouvrages dont plusieurs dans la revue Esprit. Il s'était passionné, entre autres, pour l'Afghanistan, le Caucase, la Corée du Nord, et analysait sans concession l'évolution de l'action humanitaire.

chapitre 4 : Liberté sans frontières

La dette catastrophe ou mutation

Liberté sans frontières, 1987

Par François Jean

Avant propos

Mai 1987. La dette est à nouveau placée sous les projecteurs de l'actualité. La décision du Brésil de suspendre ses paiements d'intérêt et celle de la Citicorp de constituer des provisions pour pertes marquent un tournant sur la scène de la dette: la fiction selon laquelle les créances sur les pays en développement sont intégralement recouvrables a vécu. Pour autant, ces décisions ne constituent ni une surprise ni une rupture, les réactions des marchés financiers en témoignent. Le tabou est levé, l'heure est au réalisme.

Depuis le choc mexicain, le système financier s'est profondément transformé; le temps gagné par le processus de rééchelonnement a permis de réduire certaines vulnérabilités. Le problème de la dette des pays en développement n'est certes pas résolu, il est désormais moins central, moins susceptible d'ébranler les fondements du système international. Avec l'éloignement des périls, la coopération forcée entre créanciers et débiteurs a laissé place à un jeu plus ouvert où se déploient des stratégies d'autant plus diverses que les remèdes préconisés semblent impuissants à redresser la situation. Plus d'un an après l'initiative Baker, la croissance et les nouveaux prêts ne sont pas au rendez-vous.

Les efforts concertés demandés aux banques et aux pays industrialisés tardent à se concrétiser. Les banques ont consolidé leur position ce qui les rend moins sensibles aux menaces, moins enclines aux concessions. Les nouveaux prêts ont encore diminué en 1986 et il n'apparaît pas que l'aide publique et l'investissement direct puissent compenser dans l'immédiat ce tarissement des crédits bancaires. En dépit de leur progression spectaculaire, les conversions de créances en titres participatifs sur le "marché secondaire" de la dette constituent plus un palliatif que l'ébauche d'une véritable solution. Acculés à des mesures d'ajustement draconiennes, les pays en développement continuent de rembourser plus qu'ils ne reçoivent.

La contrainte financière est d'autant plus pesante que le climat international ne cesse de se dégrader. L'embellie de 1984, largement liée à l'éphémère reprise américaine, a laissé place à la morosité: la relance tant attendue n'est toujours pas à l'ordre du jour et les grandes déclarations d'intention en faveur d'une meilleure coopération internationale ont bien du mal à étouffer les tentations protectionnistes observables un peu partout dans le monde. Sur fond de tensions monétaires et d'affrontements commerciaux, la plupart des pays débiteurs, confrontés de surcroît à une chute des cours des produits de base, éprouvent des difficultés croissantes à générer, par leurs exportations, un volume suffisant de devises pour faire face à leurs obligations.

Cinq ans après le début de la crise, les pays débiteurs ne voient pas le bout du tunnel. La "stratégie de la dette" mise en œuvre depuis 1982 semble mener à une impasse. Après une première phase placée sous le signe de l'ajustement et une seconde sous celui d'une croissance introuvable, le temps semble venu d'aller au delà du rééchelonnement vers une restructuration de la dette. Des stratégies plus imaginatives et mieux coordonnées sont plus que jamais nécessaires pour soutenir et faciliter les difficiles efforts de redressement engagés par les pays débiteurs.

En février 1986, se tenait à Paris le colloque "La dette: catastrophe ou mutation?". La situation, on l'a vu, a beaucoup évolué depuis, mais les problèmes soulevés alors restent, et resteront longtemps encore, au centre de la réflexion sur le devenir des pays débiteurs et du système international. Par delà les questions relatives à la gestion de la crise, les débats portaient, en effet, sur l'en deçà et l'au delà de la dette: les stratégies de développement et les mutations financières.

Les problèmes d'endettement des pays en développement sont profondément enracinés dans l'histoire du dernier quart de siècle et ne pourront être résorbés que sur le long terme. il n'y a pas de panacée, ni de remède miracle. Quels que soient les changements observés sur la scène des négociations, la sortie de crise dépendra largement de la capacité de tous les acteurs à formuler des stratégies adaptées au nouvel environnement international. Comme toute crise, la crise de la dette joue un rôle de révélateur: elle invite à une réflexion critique sur trois décennies de développement et conduit à s'interroger sur la nature et les implications des transformations à l’œuvre dans l'économie mondiale.

Introduction

Les stratégies de développement à l’épreuve des mutations économiques

Août 1982. Les difficultés du Mexique ébranlent la confiance de la communauté financière internationale et révèlent brutalement l'ampleur de l'endettement de certains pays en développement.

Depuis ce premier choc, la crise de la dette a rarement suscité de jugements bien tempérés: aux scénarios-catastrophes, prédisant l'effondrement du système financier, a succédé, à la fin de 1984, un sentiment général de soulagement devant l'aptitude des parties prenantes à gérer la crise et le redressement des balances commerciales des principaux pays débiteurs.

Le pire ne s'est pas produit. Les opérations de rééchelonnement menées sous l'égide du FMI ont permis de repousser les échéances et d'éviter l'asphyxie financière des débiteurs. Mais rien n'est résolu au fond: l'endettement massif des pays en développement restera pour longtemps une source majeure d'incertitudes et de difficultés. La rechute du "bon élève" mexicain, avant même la baisse des cours du pétrole et quelques semaines après la signature d'un accord de rééchelonnement considéré comme exemplaire, en témoigne. L'illusion d'une situation temporaire d'illiquidité a vécu.

Cette évolution marque les limites des politiques mises en oeuvre depuis trois ans. Le relatif consensus sur les politiques d'ajustement tend à s'estomper: les pays débiteurs refusent de s'enfoncer plus avant dans l'austérité tandis que les pays industriels mettent à nouveau l'accent sur la croissance.

Réponse politique autant que financière aux préoccupations de la communauté internationale, le "plan Baker" appelle à un accroissement des prêts bancaires aux principaux pays débiteurs. Abondamment commentée, diversement accueillie, l'initiative américaine marque l'abandon par l'administration Reagan de sa traditionnelle attitude de non-intervention.

Il paraît clair en effet que les seules forces du marché ne suffiront pas à résoudre le problème. Le choc de l'été 1982 a révélé l'instabilité du système financier: après s'être livrées, dans l'euphorie du recyclage, à une véritable course aux prêts, oubliant au passage une saine évaluation du risque, les banques ont considérablement réduit leurs engagements. Le FMI, trop vite rangé au magasin des accessoires dans les années soixante-dix, se retrouve en première ligne tandis que la Banque mondiale et les banques régionales de développement sont appelées à jouer un rôle central dans les années à venir.

Un nouveau mode de régulation, combinant le jeu des forces du marché et la participation à ce jeu des autorités nationales et des institutions internationales, est nécessaire pour assurer la cohérence du système financier. Le retour aux "disciplines" d'antan est en effet illusoire. Celles-ci ont volé en éclats face aux évolutions financières de la dernière décennie. Avec le développement des euromarchés, des relations multiformes se sont nouées entre banques et pays en développement jusqu'alors essentiellement financés par les réseaux officiels.

Ce nouveau type d'intégration financière est sans doute l'exemple le plus achevé de l'émergence d'un espace qui n'est plus international, ni même transnational, mais désormais global. De même que les évolutions financières ne se réduisent pas à leur manifestation la plus spectaculaire - la dette des pays en développement -, de même les mutations et les dérèglements actuels ne se limitent-ils pas à la seule sphère financière. La crise de la dette est l'un des symptômes d'une transformation fondamentale de l'économie mondiale qui tend à se déployer selon une logique encore mal maîtrisée par les acteurs en présence.

Au-delà des nécessaires arrangements financiers, le véritable défi est d'intégrer en permanence les mutations en cours pour mieux en évaluer les risques et les potentialités.

Le temps est également venu de prendre en compte les répercussions internationales de nos politiques économiques. La réduction du déficit budgétaire américain, la reprise économique et le refus du protectionnisme dans les pays de l'OCDE sont plus que jamais nécessaires, tant il est vrai que l'évolution du couple taux de croissance-taux d'intérêt sera déterminante dans les années à venir.

Il est clair toutefois que l'amélioration de l'environnement économique international ne sera pas suffisante: quels que soient les scénarios, la situation de la plupart des pays d'Afrique au sud du Sahara risque fort de rester problématique. A l'inverse, les pays d'Extrême-orient continueront, à l'exception notable des Philippines, d'assurer sans problème majeur le service de leur dette et poursuivront leur croissance. Les perspectives des pays latino-américains sont plus variées mais toutes assombries par de graves problèmes financiers. Des problèmes qui ont mis à jour de profonds déséquilibres, longtemps occultés par le climat expansionniste et le recyclage des surplus financiers de l'OPEP.

Depuis 1973, tous les pays en développement non exportateurs de pétrole ont dû affronter, à des degrés divers, une série de difficultés: aux deux chocs pétroliers a succédé une période de récession marquée par une contraction des échanges et la chute des cours des produits de base. Certains pays ont cru pouvoir en amortir les effets et soutenir leur développement par un appel massif aux capitaux extérieurs jusqu'à ce que la fin de l'ère de l'argent à bon marché et le tarissement des prêts bancaires ne les contraignent à un ajustement aussi brutal que douloureux. D'autres, au contraire, n'ont pas différé les restructurations nécessaires et se sont adaptés avec une relative souplesse aux évolutions de l'économie mondiale.

Cette diversité de situations renvoie très largement aux politiques économiques suivies depuis plus de deux décennies. Les pays les plus à même de surmonter la crise sont ceux qui ont su mobiliser leur économie rurale, diversifier leur production, s'ouvrir au marché mondial. Les pays dépendant des exportations de produits primaires et énergétiques resteront, par contre, très exposés aux aléas de la conjoncture. Tel est le cas de la plupart des pays africains dont les problèmes financiers ne sont que l'un des aspects d'un profond marasme économique, conséquence de politiques agricoles inadaptées et d'ambitions industrielles avortées. En Amérique Latine, les stratégies de développement adoptées ont souvent eu des effets désastreux, tant au plan social qu'au plan économique.

Tout confirme l'usure des modèles de développement et la nécessité d'une approche pragmatique et cohérente. La crise de la dette, en ce qu'elle ne permet plus, par sa gravité même, d'éluder les problèmes structurels des pays en difficulté, est l'occasion de réévaluer leurs stratégies économiques à la lumière de l'expérience passée et des mutations de l'économie mondiale.

***

Comment sortir de la dette?

Tiers Mondes, controverses et réalité, Economica, 1987.

Par François Jean

A. LE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT

1. L’endettement en perspective

Les mouvements internationaux de capitaux ne sont pas un phénomène récent : à la fin du XIXè siècle déjà, les Etats-Unis avaient accumulé une dette dépassant 3 fois le montant de leurs exportations. De même les apports de capitaux extérieurs représentaient, entre 1870 et 1910, 7,5 % du PNB et 30 à 50 % des investissements annuels du Canada, de l’Australie et des pays scandinaves. A titre de comparaison, les entrées nettes de capitaux n’ont représenté depuis 1973 que moins de 6 % du PNB des pays en développement et n’ont financé que moins de 20 % de leurs investissements.

Phénomène normal, le recours à l’endettement extérieur n’est évidemment pas sans risque ; la crise actuelle n’est pas sans précédent. Les répudiations de la dette se sont multipliées depuis la fin du XIXè siècle : la Turquie et le Pérou en 1870, l’Argentine et le Brésil dans les années 1880 et 1890 et, plus récemment, l’Union Soviétique en 1917, la Chine en 1949, Cuba en 1960. Lors de la crise de 1929, une vague de défauts vint remettre en question le bien fondé des politiques d’emprunts et de prêts de la période précédente ; le marché international des capitaux s’effondra avec le système de libre échange.

Les flux internationaux de capitaux ont donc connu de nombreux à-coups et se sont déployés, au fil du temps, selon des modalités très diverses. Du milieu du XIXè siècle au « choc mexicain » de 1982, trois grandes périodes se dégagent :

a. L’ économie de portefeuille (1850-1930)

Jusque dans les années 30, l’essentiel des capitaux provenait de sources privées sous forme d’actions et d’obligations à long terme. Après la crise de 1929, ces prêts se tarissent jusqu’aux années 1960.

b. L’ économie de l’aide (1950-1972)

A partir des années 50, les flux financiers en direction des pays dorénavant appelés pays en développement reprennent, essentiellement sous forme d’apports de capitaux publics, assortis généralement de conditions libérales. Parallèlement à l’investissement privé direct et aux crédits à l’exportation, l’aide publique représente l’essentiel des capitaux extérieurs mis à la disposition des pays en développement jusqu’au début des années 70, époque où les banques commerciales commencent à jouer un rôle de premier plan.

c. L’ économie de crédit (1973-1982)

Les années 70 sont marquées par une progression spectaculaire du financement extérieur essentiellement dû au concours accru des banques commerciales. Cette évolution recouvre deux changements importants dans la nature des flux financiers : les investissements directs diminuent par rapport aux prêts et les prêts publics refluent face aux apports générateurs d’endettement. Ainsi la part de l’investissement direct dans l’ensemble des concours financiers est-elle passée de 19 % à 9 % et celle de l’aide publique de 60 % à 35 % entre 1960 et 1980. Dans le même temps, la part du secteur bancaire a fortement augmenté, passant de 6 % à 38 % des flux et s’est accompagnée d’une progression des crédits à l’exportation.

2. Les années 70 : sous le signe du recyclage

Ce phénomène de privatisation des flux financiers observé tout au long des années 70 s’inscrit dans le nouveau panorama international qui apparaît après le premier choc pétrolier. A la suite de la hausse des prix du pétrole, en octobre 1973, les déséquilibres des balances courantes explosent : tandis que les déficits s’accumulent pour les pays importateurs, les pays exportateurs enregistrent des surplus, souvent disproportionnés en regard de leur capacités d’absorption. Le principal problème est alors d’éviter que la gigantesque ponction de ressources opérée par les pays pétroliers ne se traduise par une récession prolongée. L’une des idées avancées à l’époque est d’inviter les nouveaux pays riches à investir leurs capitaux inemployés dans les pays pauvres, de façon à promouvoir leur développement et à créer des débouchés pour les pays industriels. Cette merveilleuse opération triangulaire ne put cependant voir le jour : les sommes, pourtant non négligeables, allouées par les pays de l’OPEP à l’aide au développement resteront en effet marginales en regard de leurs surplus financiers. L’essentiel de ces ressources ira se porter sur l’euromarché qui offre de meilleurs rendements que les systèmes bancaires nationaux.

Le recyclage s’effectue cependant par l’intermédiaire des banques, qui prêtent aux pays en développement les dépôts reçus des pays de l’OPEP. Deux ans après le premier choc pétrolier, les banques devenaient les principaux pourvoyeurs de capitaux pour les pays en développement. Cette montée en puissance du financement bancaire traduit la convergence des stratégies des différents acteurs du jeu financier international autour de ce que l’on appelait, à l’époque, le recyclage de l’argent et qui s’appelle aujourd’hui le problème de la dette. Les années 70 furent marquées par une véritable « idéologie de la dette » dont tout le monde s’accommodait :

- Les banques adaptaient leurs opérations de prêt à l’hyper-liquidité des marchés. L’extension de leurs relations avec des pays en développement en pleine croissance leur permettait d’atteindre leurs objectifs d’internationalisation de leurs activités tout en leur offrant de substantielles perspectives de profit.

- Les pays en développement soutenaient leur croissance par un appel massif aux capitaux extérieurs. La souplesse des crédits bancaires leur semblait préférable à la conditionnalité de certains types de prêts publics ; le recours à l’endettement était alors jugé plus neutre, du point de vue de la souveraineté nationale, que l’investissement direct.

- Les pays industriels, confrontés à de graves contraintes budgétaires, faisaient l’économie d’une augmentation de l’aide publique ; le développement rapide des prêts bancaires et des crédits à l’exportation leur permettait de trouver de nouveaux débouchés pour leurs industries.

3. La fuite en avant (1973-1982)

Entre 1973 et 1982, le financement bancaire des pays en développement apparaissait donc comme un cercle vertueux où tout le monde trouvait son avantage. Il s’en est suivi une véritable envolée des crédits : entre 1973 et 1981, les créances des banques sur les pays en développement ont progressé de 28 % par an. En dix ans, ces pays ont reçu beaucoup plus de capitaux que les propositions les plus osées de « plan Marshall pour le Tiers Monde » n’auraient jamais envisagé.

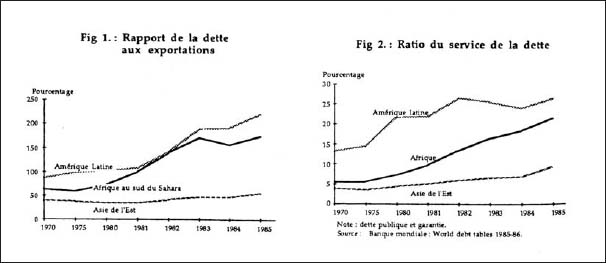

Il est clair que cette accumulation de dettes n’était pas tenable à terme, comme en témoigne la dégradation sensible des indicateurs de la dette : de 1974 à 1982, le rapport de la dette extérieure, à moyen et long terme, aux exportations s’est accru de 72,2 % à 113,7 % tandis que le rapport du service de la dette aux exportations (ratio du service de la dette) passait de 8,5 % à 17,2 % pour l’ensemble des pays en développement. Cette évolution recouvre cependant des différences significatives selon les régions. Ainsi le rapport de la dette aux exportations est-il resté relativement stable en Asie de l’Est pendant qu’il doublait en Amérique latine et qu’il triplait en Afrique ; de même, le ratio du service de la dette est-il resté à un niveau supportable en Asie de l’Est (5,8 % en 1982) tandis qu’il dépassait la côte d’alerte en Amérique latine (26,4 %), le niveau relativement faible enregistré en Afrique jusqu’en 1982 (13,3 %) s’expliquant largement par la part plus importante des capitaux publics dans les concours financiers à ce continent. (figures 1 et 2)

Cette dégradation aurait sans doute dû inciter tous les acteurs à plus de circonspection. Il est vrai que l’environnement international était propice à une progression de l’endettement : les pays en développement enregistraient alors des taux de croissance encourageants (de l’ordre 4,5 % contre 2,5 % pour les pays industriels) qui entretenaient la confiance tant dans l’avenir des pays pétroliers comme le Mexique, le Nigeria ou le Venezuela que dans les perspectives des Nouveaux Pays Industriels comme le Brésil ou la Corée du Sud.

Parallèlement à cette croissance – au demeurant largement dopée par le recours à l’emprunt – les taux d’intérêt réels étaient faibles, voire négatifs, et l’inflation créait des illusions d’optique, faisant apparaître comme rationnel un endettement excessif. Dans ce climat expansionniste, l’incitation à emprunter était extrêmement vive en dépit du volume de l’endettement passé.

Outre l’environnement macro-économique, un certain nombre de facteurs liés au comportement des banques et à l’évolution du système financier ont contribué à entraîner les pays en développement dans une véritable spirale de l’endettement. Il n’était alors pas facile de résister aux offres des banques qui dans une atmosphère de concurrence effrénée, ont trop souvent oublié les règles « prudentielles » de la profession. La certitude de profits immédiats – notamment grâce aux commissions versées lors de la conclusion des accords de prêt – ainsi que le désir d’améliorer leur rang au classement international les ont souvent conduites à s’engager dans une véritable course aux prêts au détriment d’une réelle évaluation de la viabilité des projets financés. De même, la notion de risque a été trop fréquemment occultée par quelques mythes fondateurs de l’économie d’endettement, tels que la « théorie du parapluie » selon laquelle l’Union Soviétique était solidaire des engagements des pays de l’Est ou l’a priori – pourtant largement démenti par l’histoire – selon lequel un Etat ne fait pas faillite. Enfin le développement spectaculaire des prêts consortiaux a eu pour effet de diluer les responsabilités et d’accentuer un comportement moutonnier préjudiciable à la stabilité du système.

4. Le choc bancaire

En 1982, les difficultés financières du Mexique mettent fin aux illusions. La montée des périls provoque un renforcement des hiérarchies, tant au niveau des banques qu’à celui des emprunteurs. Les banques deviennent plus sélectives : la course aux bonnes signatures se substitue à la course aux prêts. L’essentiel des financements est désormais canalisé vers les pays industriels. Un nouveau type de recyclage apparaît : les pays industrialisés à fort excédent de balance des paiements (Japon et Allemagne notamment) remplacent progressivement les pays de l’OPEP en tant que prêteurs, tandis que les pays développés déficitaires, au premier rang desquels les Etats-Unis, évincent les traditionnels emprunteurs du Sud.En 1986, le déficit de la balance des paiements courants américaine s’élevait à 141 milliards de dollars tandis que le Japon dégageait un excédent de 86 milliards et l’Allemagne de 36 milliards.

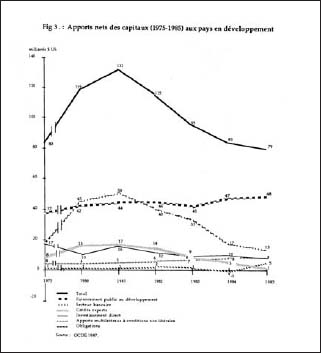

Pour les pays en développement, la manne des crédits bancaires n’a pas survécu à la crise de la dette: après avoir atteint un niveau record en 1981, les prêts de source commerciale diminuent brutalement à partir de l’été 1982, entraînant une forte contraction des flux financiers vers les pays en développement. (figure 3). Cette évolution – particulièrement marquée dans le cas des pays à revenus intermédiaires d’Amérique latine, qui représentent 70 % de cette diminution – se reflète dans la structure actuelle des financements internationaux dirigés vers les pays en développement. Ainsi le secteur bancaire revient-il à sa position de 1970 (soit environ 15 % des flux), tandis que le secteur public retrouve la part qu’il s’adjugeait en 1960 (60 %). Dans le même temps, la progression des obligations internationales et des apports multilatéraux à conditions non libérales reflètent le rôle croissant du marché des capitaux et des institutions internationales (FMI, Banque mondiale…) dans le financement des pays en développement. Ces deux éléments mis à part, la configuration actuelle des flux financiers est très proche de celle des années 60. Rétrospectivement, les années 70, marquées par la montée en puissance du financement bancaire, apparaissent comme une parenthèse relativement atypique dans l’histoire récente du financement des pays en développement, dominé hier comme aujourd’hui, par le financement public.

Le phénomène de privatisation des flux financiers observé dans la dernière décennie n’est pas pour autant une simple « bulle financière », il s’inscrit dans un processus continu d’intégration des marchés financiers qui, par delà la crise de la dette, va s’accélérant.

Ce processus trouve sa source dans le développement de l’euromarché. Jusqu’à la fin des années 60, les flux de capitaux étaient restés relativement cloisonnés par des réglementations rigides, au premier rang desquelles le contrôle des changes. L’essor foudroyant de l’euromarché, suralimenté par les surplus de l’OPEP au cours des années 70, a fait éclater les clivages nationaux et institutionnels et ouvert la voie à un marché mondial des capitaux. Cette évolution, longtemps passée inaperçue, a été révélée dans toute son ampleur par la crise de la dette : tandis que les sommes en jeu frappaient les imaginations, la finance internationale se trouvait brusquement projetée sous les feux de l’actualité.

Au delà du prodigieux développement des opérations bancaires internationales et des difficultés des pays débiteurs, la crise de la dette – ou plutôt, pour reprendre l’expression d’Albert Bressand,Albert Bressand, Les nouveaux défis de l’ère des réseaux, in « La dette, catastrophe ou mutation »? Editions Liberté Sans Frontières, 1987. le « choc bancaire » - concrétise l’émergence d’une nouvelle réalité globale et immatérielle, se superposant aux systèmes nationaux et à l’économie dite réelle. Il a également révélé l’instabilité du système financier : la redécouverte brutale du risque – trop souvent oublié dans l’euphorie du recyclage – a suscité des doutes quant à la capacité du système à répartir les liquidités internationales et entraîné des mouvements de repli qui ont accru la fragilité de l’ensemble.

B. DE L’ENDETTEMENT A LA CRISE

1. L’environnement économique international

La transformation de l’endettement en crise de la dette trouve son origine dans le retournement de la conjoncture observé au tournant des années 80.

Les deux variables clé pour la gestion de la dette sont les taux de croissance et les taux d’intérêt. Très schématiquement, on peut dire qu’une situation d’endettement est viable pour un pays tant que sa croissance, et notamment la croissance de ses exportations (c’est-à-dire sa capacité à générer des devises pour assurer le service de sa dette), sont supérieures aux taux d’intérêt (hors inflation). Or les années 80 marquent le passage d’un environnement de croissance soutenue et de taux d’intérêts faibles en termes réels à un climat de récession, assorti d’une hausse brutale des taux. Cet effet de ciseaux, qui a rendu intolérable le niveau d’endettement atteint par certains pays, est la résultante de la conjonction, tout à fait inhabituelle, d’un certain nombre d’évolutions économiques.

Aprés le second choc pétrolier, en 1979, la récession gagne les pays industriels, entraînant une forte diminution des importations en provenance des pays en développement et un ralentissement de leur croissance. Dans le même temps, la plupart des pays industriels adoptent des politiques anti-inflationnistes. Aux Etats-Unis, la combinaison d’une politique monétaire restrictive et d’une politique budgétaire expansionniste provoque une hausse brutale du dollar et des taux d’intérêt. Les incidences de cette évolution ont été particulièrement défavorables pour les pays en développement dont la dette était libellée en dollars à concurrence de 80 % et contractée à 70 % à des taux d’intérêts flottants.

C’est ce soudain renversement de tendance qui a fait apparaître comme irrationnel le financement de l’expansion économique par l’endettement. La récession et la « grande désinflation » des pays industriels ont incontestablement précipité la crise ; elles ont aussi révélé de profonds déséquilibres, longtemps occultés par ce climat expansionniste et le recyclage des surplus financiers de l’OPEP. La liste des pays débiteurs pour lesquels l’endettement ne pose pas de problèmes est, en effet, aussi impressionnante que celle des pays auxquels il en pose : on y trouve la Corée du Sud, l’Algérie, l’Indonésie, la Malaisie, Taïwan, la Thaïlande, l’Inde, la Chine… La dégradation de l’environnement économique international a démultiplié les effets des erreurs faites par certains pays débiteurs, dans l’utilisation des emprunts, mais aussi dans le choix des investissements et la définition des politiques économiques.

2. L’ utilisation des emprunts

L’endettement n’est pas forcément un problème : si un emprunt permet à un pays d’accroître sa capacité de production dans des domaines pour lesquels il jouit d’avantages comparatifs, cet endettement est sain ; l’accroissement de production permet à moyen ou long terme, de rembourser les capitaux empruntés. A cet égard, les financements extérieurs ont souvent été utilisés de manière indiscriminée ; le pire a côtoyé le meilleur. On trouve tous les cas de figure : du financement des déficits budgétaires et des dépenses de consommation aux investissements productifs en passant par la fuite des capitaux, sans oublier ce gouffre, rarement évoqué, qu’est la corruption. L’accumulation des déficits financiers a permis à certains pays de se lancer à corps perdu dans la croissance, à des rythmes que leurs économies n’avaient pas les moyens de soutenir. Ainsi la plupart des pays latino-américains ont-ils suivi une politique expansionniste, accueillant l’inflation avec indifférence et contractant des emprunts – apparemment à bon marché – pour stimuler leur développement. Les financements extérieurs leur permettaient, en outre, de compenser les déséquilibres nationaux (déficits budgétaires et déficits des paiements courants) en faisant l’économie des mesures impopulaires. Ce qui est significatif de ce point de vue, ce n’est pas tant la croissance de la dette, mais le fait qu’elle ait été considérée comme un mécanisme d’ajustement indolore permettant d’éluder les mesures de redressement nécessaires.

Les dérapages économiques internes ont encore été amplifiés dans nombre de pays par des facteurs politiques. Au Mexique par exemple, le renouvellement, tous les six ans, du mandat présidentiel fait parcourir au pays un cycle politique très marqué qui se traduit par un gonflement des dépenses publiques et une multiplication des mesures populistes à la fin de chaque mandat. Les dernières années de la présidence de Lopez Portillo n’ont pas fait exception : 23 milliards de dollars furent empruntés en 1981 pour financer les investissements publics et subventionner les produits de consommation courante, tandis que le déficit budgétaire atteignait, en 1982, 18 % du PIB. En l’absence de mesures correctrices, une grave crise de confiance s’ensuivit qui se caractérisa par une fuite massive des capitaux privés, favorisée par la surévaluation du peso. La plupart des observateurs estiment que 22 milliards de dollars, soit plus du quart de la dette extérieure mexicaine, auraient ainsi « disparu » de 1980 à 1983.

Les facteurs politiques ont joué un rôle encore plus important dans les pays qui ne jouissaient pas de la stabilité du Mexique : dans bien des pays latino-américains, la tendance à se référer à de grandes théories économiques, encore aggravée par de fréquents changements de cap, a eu des effets désastreux. Ainsi le passage brutal du structuralisme au monétarisme au Chili, après le coup d’Etat du général Pinochet, s’est-il traduit par une grave récession. De même, en Argentine, l’arrivée au pouvoir des militaires en 1976 ne fit qu’amplifier le déclin de l’économie, amorcé dans le climat populiste de la première présidence de Peron. La surévaluation des taux de change et la suppression des restrictions à l’importation – en principe destinées à stimuler l’activité industrielle, à juguler l’inflation et à attirer les capitaux étrangers – ont tout à la fois étranglé l’industrie nationale, relancé la hausse des prix et provoqué une évasion massive des capitaux nationaux… L’Argentine offre de ce point de vue l’exemple singulier d’un endettement inutile, purement spéculatif. C’est toutefois un cas limite : une bonne part des emprunts contractés par les pays en développement a été canalisée vers l’investissement.

3. L’importance du choix des investissements

La pertinence des investissements s’apprécie différemment d’un pays à l’autre : parfois productifs, parfois non rentables parce que mal choisis, les investissements financés par l’endettement extérieur ont également pu voir leur viabilité remise en cause par la dégradation de l’environnement économique international. Au Mexique, les ambitions industrialisantes, confortées par une sorte de « présomption de richesse » liée à la possession de vastes ressources pétrolières, ont conduit à des investissements pharaoniques dans des secteurs pourtant saturés sur le plan international (sidérurgie, pétrochimie…) Le Mexique et les pays producteurs de pétrole (Venezuela, Nigeria…) ne sont d’ailleurs pas les seuls pays qui se soient lancés dans des programmes d’investissements sur-dimensionnés, lors du boom sur les matières premières du milieu des années 70: une bonne part des emprunts contractés par la Côte d’Ivoire, par exemple, l’a été à la suite de l’envolée des cours du café et du cacao en 1976-77. Cette forte propension à emprunter dans les périodes fastes, pour financer ce qui apparaît bien souvent aujourd’hui comme des « cathédrales dans le désert », a été particulièrement marquée dans nombre de pays africains où elle a souvent eu des conséquences dramatiques. Dans ces pays aux structures économiques fragiles qui restent, pour la plupart, tributaires de l’exportation de quelques produits primaires, sujets à de fortes variations de prix, il a suffi de quelques décisions d’investissement erronées pour qu’apparaissent des problèmes d’endettement d’autant plus difficiles à surmonter que les cours des produits de base se sont, depuis lors, effondrés.

Dans d’autres pays, en revanche, les emprunts contractés ont permis de développer efficacement l’appareil productif et de diversifier l’économie. C’est notamment le cas de la Corée du Sud et du Brésil qui ont connu, dans les années 70, un processus d’industrialisation accéléré, marqué notamment par une forte augmentation de leurs exportations industrielles : au début des années 80, les produits manufacturés représentaient plus de la moitié des exportations brésiliennes et 90 % de celles de la Corée. Engagés dans de grands programmes d’équipement exigeant des volumes d’investissement et d’importation considérables, ces deux pays ont cependant été pris à contre-pied par le retournement de la conjoncture consécutif au second choc pétrolier. Tandis que la Corée s’adaptait rapidement au nouvel environnement économique international et retrouvait, dès 1981, une croissance soutenue après une année marquée par de sévères mesures d’ajustement, le Brésil poursuivait une politique expansionniste, au prix d’une accélération de l’inflation et d’une aggravation du déficit commercial, avant de basculer, à partir de 1981, dans une profonde récession, encore aggravée par la contraction brutale des prêts bancaires consécutive à la crise de la dette. La maîtrise avec laquelle la Corée a réussi à surmonter la crise, en dépit d’une totale dépendance pétrolière et d’un fort volume d’endettement (la dette coréenne était alors, à égalité avec celle de l’Argentine, au troisième rang de celles des pays en développement), montre, s’il en était besoin, que ce n’est pas l’endettement en lui-même mais ses relations avec les stratégies de développement qui posent problème. Au-delà des erreurs de gestion ou de planification et de l’utilisation plus ou moins appropriée des emprunts, l’inégale capacité de réponse aux chocs extérieurs renvoie très largement aux politiques économiques, suivies depuis plus de deux décennies par les différents pays débiteurs (voir chapitres 5 et 6).

Ayant adopté des politiques d’import-substitution caractérisées par un très fort protectionnisme, la plupart des pays latino-américains se sont isolés de la concurrence internationale et ont eu tendance à se reposer sur leurs vastes ressources naturelles et un appel massif aux capitaux extérieurs pour financer un développement protégé et improductif jusqu’à l’épreuve de vérité de la crise de la dette.

Au contraire, pour les pays d’Extrême-Orient engagés dans la conquête de marchés extérieurs, la notion de compétitivité est centrale. Paradoxalement leur sensibilité aux aléas de l’environnement international est un gage de souplesse et de dynamisme. Ils considèrent a priori qu’ils doivent s’adapter à l’environnement international. D’autres facteurs, au premier rang desquels la cohésion sociale, ont joué un rôle déterminant dans leur capacité à s’ajuster rapidement dans les périodes difficiles : les politiques d’austérité mises en œuvre en Corée en 1980 ont été d’autant mieux acceptées que l’éventail des revenus n’y était pas trop ouvert, contrairement aux pays latino-américains où les inégalités sociales sont criantes.

C. AUTOPSIE D’UNE CRISE

1. Le choc mexicain et ses conséquences

En août 1982, le Mexique annonce qu’il suspend les remboursements de sa dette extérieure et entame avec ses créanciers une procédure de renégociation de ses échéances.

Le choc mexicain avait été précédé de quelques événements précurseurs : la crise polonaise, avec l’instauration de l’état d’urgence en décembre 1981, avait mis en lumière l’incapacité de ce pays à faire face à ses engagements ; la guerre des Falklands, au début de 1982, avait révélé la vulnérabilité financière de l’Argentine et conduit à une réappréciation de l’ensemble des risques sur les pays d’Amérique latine. Le ciel n’était donc plus tout à fait serein lorsque les difficultés financières du Mexique furent révélées au grand jour. La crise de liquidité du Mexique n’en fit pas moins l’effet d’un véritable coup de tonnerre : frappant l’emprunteur considéré jusqu’alors comme le plus digne de crédit, du fait de ses énormes ressources pétrolières, elle provoque une grave crise de confiance et entraîne un blocage général des prêts bancaires aux pays en développement.

En quelques semaines, la vulnérabilité du système financier international et l’ampleur de l’endettement des pays en développement sont brutalement révélées. Le montant de la dette à moyen et long terme (échéance supérieure à un an) est estimé par l’OCDE à 626 milliards de dollars à la fin de l’année 1982.En 1986, l’endettement total des pays en développement a franchi la barre symbolique des 1 000 milliards de dollars (1035 milliards selon la Banque mondiale). Encore faut-il ajouter à ce chiffre la dette à court terme, évaluée à près du quart de l’endettement total. Les deux tiers de ces créances sont détenus par des banques, le reste se partageant entre les gouvernements des pays industriels et les institutions internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds Monétaire International. Les sommes en jeu sont impressionnantes et donnent d’autant plus le vertige qu’elles sont, à l’été 1982, encore mal connues. Ainsi faudra-t-il quelques temps pour que les quelques 3000 banques impliquées prennent la mesure des risques, pris directement ou indirectement sur tel ou tel pays. De même, il n’était pas rare qu’un pays en soit réduit à attendre que ses créanciers réclament leur dû pour connaître l’exact montant de sa dette extérieure !

Plus inquiétant encore, la vulnérabilité du système lié à l’extrême concentration des prêts. Dans l’euphorie du recyclage, la règle d’or de la division des risques, en principe cardinale dans les opérations de crédits, n’avait guère été respectée par les banques : l’essentiel des prêts consentis aux pays en développement au cours des années 1970 a été absorbé par un étroit éventail de pays à revenus intermédiaires.A la fin de 1982, les pays moins avancés (PMA) ne représentaient que 17,5 % de la dette à moyen et long terme des pays en développement, les pays africains 10 % (et 5 % seulement de la dette due aux banques). Même si elle pèse lourdement sur le devenir des pays concernés, la dette des PMA reste, en valeur absolue, relativement marginale par rapport à l’endettement des pays à revenus intermédiaires. Ainsi les cinq plus gros emprunteurs – Brésil, Mexique, Argentine, Corée et Venezuela – représentent-ils, en 1982, près de la moitié de la dette des pays en développement. Cette concentration des risques sur un petit nombre de pays, notamment sur les pays d’Amérique latine les plus endettés, est particulièrement apparente dans le cas du système bancaire le plus exposé, celui des Etats-Unis : les crédits sur le Brésil, le Mexique l’Argentine, le Venezuela et le Chili représentent 141 % des fonds propres de la Morgan Guaranty, 154 % de ceux de la Chase, 158 % de ceux de la Bank of America, 170 % de ceux de la Chemical Bank, 175 % de ceux de la City Bank et 263 % de ceux de la Manufacturers Hanover… Cette vulnérabilité des banques est, en 1982, un élément central de la crise : elle nourrit les scénarios-catastrophes et constitue une menace pour l’ensemble du système financier.

Le risque systémique

Dans l’« économie de portefeuille » et notamment lors de la crise de 1929, le risque de non-remboursement était assuré en totalité par les porteurs d’obligations internationales. Les pertes en cas de défaut pouvaient être importantes (qu’on se rappelle le sort « des emprunts russes » en 1917), elles étaient néanmoins absorbées sous la forme d’un appauvrissement des investisseurs sans que la structure financière des pays créanciers en fut ébranlée.

La grande différence dans le système actuel tient au rôle d’intermédiaire assuré par les banques. Celles-ci jouent, en effet, un rôle central dans le fonctionnement et le financement des économies nationales. Que l’équilibre financier de l’une d’entre elles soit mis en danger, que la confiance dans le système soit entamée, et c’est tout le réseau des crédits internationaux et, par voie de conséquence, l’économie mondiale qui serait menacée. Dans ces conditions, l’annonce de la cessation de paiement du Mexique, bientôt suivie par celle du Brésil, faisait resurgir le spectre de l’effondrement de toute la structure bancaire, aux Etats-Unis d’abord puis, par effet de domino, dans tous les pays industrialisés.

Si une panique généralisée a pu être évitée, c’est d’abord parce qu’existait le filet de sécurité qui avait cruellement fait défaut lors de la crise de 1929. Des mesures d’urgence ont pu être très rapidement prises grâce à l’action conjointe des banques centrales, des gouvernements et des organisations internationales. Ainsi le Trésor américain et la Banque des Règlements Internationaux (BRI) ont-ils monté, en quelques jours, un crédit-relais au Mexique qui a permis d’éviter le pire. Quant aux pays endettés ils ont su, dans l’ensemble, résister aux sirènes de la répudiation et aux exhortations en faveur de la constitution d’un cartel de débiteurs. Cette attitude suscite quelques interrogations : pourquoi les pays endettés ont-ils, pour la plupart, accepté de jouer le jeu? Quel a été le véritable rôle du FMI parfois présenté comme le nouveau « Grand Satan »?

2. L’équilibre de la terreur financière

Charles Goldfinger, La dette : catastrophe ou mutation?, op. cit.

Alors que toute demande de remboursement aux conditions d’origine provoquerait la faillite de nombreux pays débiteurs, à l’inverse le coût de la répudiation serait sans doute très élevé pour la plupart des pays débiteurs, en raison de leur sensibilité internationale. Il est vrai que les implications économiques d’une répudiation sont difficiles à apprécier : tout dépend de la crédibilité des menaces de rétorsion brandies par les créanciers (boycott, gel des avoirs bancaires, mise sous séquestre des avions, bateaux… situés hors du territoire national) ; tout dépend également des possibilités d’accès du pays concerné aux marchés des capitaux (si cet accès leur est refusé ou disputé, il redevient rationnel d’envisager une répudiation). Quoi qu’il en soit, la décision de répudier sa dette comporte des risques pour l’emprunteur : le risque de voir saisis tous ses avoirs à l’étranger, le risque de se couper du système économique et du marché international des capitaux.

Pour les créanciers comme pour les débiteurs il n’y a donc pas de solution définitive, pas de désengagement possible. Le jeu est circonscrit entre les deux pôles extrêmes, et toujours virtuels, du remboursement et de la répudiation. L’équilibre ainsi crée dans la sphère financière pourrait être résumé, en paraphrasant le diagnostic « paix impossible, guerre improbable » posé en 1947 par Raymond Aron à propos du champ stratégique par la formule « remboursement impossible, répudiation improbable ». Les deux parties sont condamnées à coopérer et à faire des concessions pour éviter une rupture qui serait préjudiciable à tous. Dès lors, l’enjeu central des négociations est le partage des sacrifices : en cas de cessation de paiement, les banques doivent accepter d’accorder des prêts supplémentaires aux pays en difficulté pour les maintenir à flot ; le pays débiteur doit accepter de mettre en œuvre des politiques de redressement pour rétablir sa situation financière. Ces sacrifices ne peuvent être acceptés qu’en échange d’un certain nombre de garanties : la garantie pour les banques que la politique suivie par le pays débiteur assurera, à terme, sa solvabilité ; la garantie pour le débiteur qu’il pourra disposer de ressources financières suffisantes pour payer ses arriérés d’intérêt et mener à bien les réformes nécessaires.

En dépit de la volonté des deux parties d’éviter une rupture, le processus de négociation se serait probablement soldé par un échec si un intervenant extérieur n’était venu structurer le jeu en apportant aux uns et aux autres les garanties souhaitées. Cet intervenant, c’est le FMI qui assume un rôle central dans le processus : un rôle d’arbitre et de catalyseur. Après avoir été rangé au magasin des accessoires face à la montée en puissance du financement bancaire, le FMI se retrouve en première ligne. Son intervention a été décisive : les banques n’ont accepté de jouer le jeu qu’en échange de l’acceptation par les pays en difficulté des programmes d’ajustement préconisés par le Fonds. Parallèlement, et pour la première fois dans son histoire, le FMI a subordonné son intervention à l’engagement des banques de fournir de nouveaux crédits pour accompagner les efforts de redressement des pays débiteurs. Le FMI a fait jouer, de ce point de vue un formidable effet de levier : chaque dollar alloué par le FMI aux pays en difficulté s’est accompagné, en moyenne, de quatre dollars de prêts « semi-volontaires » fournis par les banques. Les résultats obtenus ont été remarquables, compte tenu de la volonté des banques de réduire leurs engagements sur les pays à risque. Ainsi dans le cas du Mexique, plus de 500 banques ont accepté, non seulement le rééchelonnement de la dette en cours mais aussi l’octroi de 5 milliards de dollars d’argent frais en 1985, de 6 milliards de dollars en 1986. Au total, les mouvements de retrait sont longtemps restés, du côté des banques, des cas isolés et la plupart des pays débiteurs ont accepté de s’engager dans de sévères programmes d’ajustement (voir infra).

3. La stratégie de la dette

Dès l’automne 1982, l’ampleur de la crise semblait justifier un traitement global des problèmes d’endettement. De fait il n’a pas manqué de propositions ambitieuses – du type « plan Marshall pour le Tiers-Monde » ou conférence Nord-Sud sur l’endettement – visant à apporter une solution d’ensemble aux problèmes. Si ces projets n’ont pas été retenus, c’est qu’ils ne tenaient pas suffisamment compte de la diversité des situations : les problèmes auxquels sont confrontés la Corée et l’Argentine n’ont rien de commun, en dépit d’un même volume d’endettement. De même les situations du Brésil et du Mexique ne sont pas comparables comme l’ont encore montré tout récemment les effets du renversement du cours du pétrole. De plus, toute solution globale aurait risqué d’exacerber les passions et de provoquer des phénomènes massifs d’anticipation susceptibles de tarir complètement les prêts bancaires. Une telle solution aurait eu, en outre, l’apparence fâcheuse d’une prime à l’irresponsabilité, tant pour les créanciers que pour les débiteurs, et aurait été sans doute mal comprise par les pays ayant réussi à assurer le service de leur dette au prix d’efforts d’ajustement draconiens.

Les problèmes ont donc été traités sous l’angle d’une situation temporaire d’« illiquidité », dans le cadre d’une approche au « cas par cas », fondée sur des reports d’échéances assortis de prêts semi-volontaires et de programmes d’ajustement.

a. Le mythe de « l’illiquidité »

Il a longtemps existé un consensus de façade pour attribuer aux difficultés des pays débiteurs le caractère de problèmes transitoires d’illiquidité : les emprunteurs, pour obtenir de nouveaux crédits, de même que le banques pour rassurer leurs actionnaires et déposants, ont préféré éviter de présenter le problème sous l’angle d’une insolvabilité durable. Le système adopté repose très largement sur une illusion comptable : les banques prêtent pour pouvoir être remboursées, les pays débiteurs contractent de nouveaux emprunts pour pouvoir honorer leurs obligations.

Aucun artifice n’était assez gros pour préserver la fiction, longtemps essentielle pour la stabilité du système, selon laquelle les créances sont recouvrables. C’est ainsi que l’on a vu, en mars 1984, le Mexique et le Brésil, qui n’arrivent eux-mêmes à payer les intérêts de leurs dettes extérieures qu’au moyen de nouveaux prêts, avancer 300 millions de dollars à l’Argentine, afin d’éviter que les banques américaines ne soient obligées, conformément à la réglementation en vigueur de classer leurs prêts à Buenos Aires comme « non-performants ».

Pour l’essentiel, l’action menée de 1982 à 1984 a consisté à alléger, dans l’immédiat, le service de la dette tant publique que privée, en reportant les échéances. Le temps ainsi gagné devait permettre de rétablir, par de sévères programmes d’ajustement, l’équilibre des paiements extérieurs des principaux pays débiteurs afin de restaurer leur côte internationale de crédit.

b. L’ ajustement

Les programmes d’ajustement préconisés par le FMI s’articulent autour de quelques idées forces : maîtrise des dérapages inflationnistes par une réduction des déficits budgétaires et un meilleur contrôle de la croissance monétaire ; vérité des prix par un démantèlement des réglementations et une diminution draconienne des subventions ; développement des exportations par l’abandon des taux de change surévalués, caractéristiques de la plupart des pays débiteurs…

Il s’agit, dans la plupart des cas, de mesures de redressement de grande ampleur, à la mesure des dérapages internes observés dans la plupart des pays endettés : déficits budgétaires impressionnants (jusqu’à 20 % du PIB en Amérique latine), rythmes d’inflation astronomiques (jusqu’à 10 000 % par an en Bolivie) … Des mesures qui se traduisent également par des coûts sociaux extrêmement lourds, sans comparaison avec ceux des politiques d’austérité mise en œuvre dans les pays européens. On comprend que, dans ces conditions, l’intervention du FMI ait pris une dimension émotionnelle, encore exacerbée par un sentiment d’abandon de la souveraineté nationale au profit des experts du Fonds.

On peut certes reprocher au FMI de ne s’être pas assez préoccupé des conséquences sociales des politiques préconisées, on peut également lui faire grief de n’avoir pas suffisamment tenu compte de la diversité des situations, on peut même douter, au vu des développements récents, du bien fondé des politiques qu’il préconise. Il n’en reste pas moins que le tarissement des prêts bancaires rendait l’ajustement inévitable. Nul doute que la pilule aurait été encore plus amère si elle n’avait été enrobée par les nouveaux prêts mobilisés directement ou indirectement par le FMI.

4. Succès et limites de l’ajustement extérieur

Au début de 1985, les périls semblent s’être éloignés : des crises de paiement ouvertes ont été écartées, l’asphyxie financière des débiteurs évitée.

Les banques ont mis à profit le répit fourni par le processus de rééchelonnement pour réduire certaines vulnérabilités : tout en perfectionnant leurs techniques de refinancement, elles se sont attachées à diversifier leurs créances, à augmenter leurs fonds propres et leurs provisions pour prêts douteux.

Parallèlement, l’année 1984 est marquée par un spectaculaire redressement des balances des paiements des principaux pays débiteurs dans un environnement international favorable marqué par une croissance des échanges de 9 % en volume. Cette amélioration recouvre cependant d’inégales performances selon les régions. Une fois encore, les pays d’Asie de l’Est tirent leur épingle du jeu, démontrant en cela que les politiques cohérentes déterminent non seulement les performances économiques d’un pays mais aussi – et sans doute est-ce encore plus important à l’heure où les notions de risque, d’incertitude, d’instabilité sont devenues centrales – sa capacité à absorber les chocs, à s’adapter aux évolutions de l’environnement international. A l’inverse, la situation des pays africains continue de se détériorer : les déficits courants restent substantiels et le continent enregistre, depuis 1981 une baisse de 4,4 % du revenu réel par habitant. En Amérique latine, épicentre de la crise, le redressement des balances commerciales est spectaculaire : les pays latino-américains sont passés d’un déficit de 7 à 8 milliards de dollars avant 1982 à un surplus d’exportation de l’ordre de 50 milliards à partir de 1984.

Les succès obtenus en matière d’ajustement extérieur n’ont pourtant pas évacué les motifs d’inquiétude. Les prêts bancaires aux pays en développement ont chuté des trois quarts de 1981 à 1983.

Depuis 1984, les flux se sont même inversés : les banques reçoivent davantage – en remboursements ou en dépôts – des pays en développement qu’elles ne leur prêtent.Selon la Banque mondiale, les transferts négatifs nets en provenance du Tiers Monde sont passés de 11 milliards de dollars en 1984 à 26 milliards en 1985 et 29 milliards en 1986. La contrainte financière extérieure a été relativement moins forte pour les pays d’Afrique, plus dépendants des financements publics, tandis que les pays d’Asie, ayant amélioré leur côte de crédit, ont pu se procurer de l’argent frais à des conditions relativement favorables. En Amérique latine, par contre, les prêts spontanés se sont quasiment taris. Le choc mexicain a eu pour effet de substituer au financement par le marché un régime de perfusion sous monitoring du FMI : en 1984, les prêts « semi-volontaires », accordés dans le cadre de montages financiers organisés par le Fonds, ont représenté près de 40 % des prêts bancaires aux pays en développement. Confirmant l’adage selon lequel « ne dort pas celui qui doit mille francs à son banquier mais c’est le banquier qui ne dort pas quand on lui doit un milliard », ce type de prêt forcé a été dirigé en priorité sur les principaux pays débiteurs, au détriment des pays dont la situation financière ne mettait pas le système en péril. Face à la menace « ABM » (Argentine, Brésil, Mexique), les petits débiteurs ont souvent été passés par profits et pertes.

Les opérations de rééchelonnement ont permis d’éviter le pire mais n’ont rien résolu au fond : non seulement elles ne font que repousser les échéances mais, de plus, elles les alourdissent. Le rééchelonnement a un coût : l’intérêt qui court sur les échéances reportées comprend généralement une marge (spread), augmentée d’une commission équivalant à une prime de risque. Le processus de rééchelonnement a donc un « effet de chasse-neige » Politiques économiques et ajustement dans les pays en développement, Ramsès 1986-87.qui repousse de quelques années, en augmentant son volume, la bosse des annuités les plus lourdes de la dette extérieure. De plus, les nouveaux prêts, parcimonieusement consentis par les banques, sont essentiellement utilisés pour payer les intérêts de la dette en cours et ne permettent pas de créer de nouvelles capacités productives nécessaires à une sortie progressive de l’endettement. Loin de résorber le problème, l’approche fondée sur le couple rééchelonnement/prêts semi-volontaires enferme au contraire les pays débiteurs dans une sorte de cercle vicieux. Les scénarios élaborés par les organismes internationaux montrent que, même dans des hypothèses relativement favorables, le fardeau de la dette extérieure risque fort d’être, en 1990, aussi lourd qu’en 1983 pour les 25 plus gros débiteurs.

Un autre motif d’inquiétude tient à la régularité avec laquelle certains pays se présentent devant le Fonds pour négocier un rééchelonnement de leur dette extérieure. Les « bons élèves » du FMI sont souvent des redoublants : le Togo, le Kenya, le Mexique… sont des abonnés permanents. Le problème est le même pour la renégociation de la dette publique dans le cadre du Club de Paris où nombre de pays – essentiellement africains – sont en permanence en perfusion. Dans les deux cas les procédures de rééchelonnement utilisées et les programmes d’ajustement préconisés sont trop centrés sur le court terme pour permettre une réelle amélioration de la situation. Les accords de rééchelonnement pluri-annuels semblent eux-mêmes impuissants à résoudre durablement le problème.

La manière dont s’est opéré l’ajustement extérieur est lourde de conséquences économiques et sociales pour la plupart des pays débiteurs. Les politiques de redressement se sont traduites par des mesures d’austérité d’autant plus douloureuses qu’elles avaient long-temps été reportées : très difficile à évaluer avec précision, la baisse des salaires réels a été, selon les cas, de 10 à 25 % de 1981 à 1985 tandis que le chômage atteignait des niveaux élevés. En 1982 et 1983, l’Amérique latine a été touchée, dans son ensemble, par une profonde récession et, en dépit de la reprise enregistrée à partir de 1984, la décennie 1980 risque fort d’être une décennie perdue pour la croissance en Amérique latine.

Au moins aussi préoccupant pour l’avenir, l’ajustement extérieur qui consiste, en clair, à ne plus vivre au-dessus de ses moyens mais au contraire à dégager des excédents pour pouvoir rembourser, sinon le principal, du moins les intérêts de sa dette, s’est souvent opéré au prix d’une réduction draconienne des importations et des investissements. Cette politique risque, à terme, d’affaiblir dangereusement les structures économiques des pays concernés et, partant, de compromettre, sur le long terme, leur reprise économique, et leurs capacités de remboursement. Enfin et surtout, le retour à une position extérieure plus saine ne s’est pas accompagnée d’une élimination des distorsions internes caractéristiques de la plupart des pays latino-américains. Les dérapages inflationnistes se sont au contraire amplifiés : en 1985, la hausse des prix atteignait, en rythme annuel, 400 % au Brésil, 1200 % en Argentine…

D. SORTIR DE LA DETTE

1. Pour crise, lire problème durable

Depuis 1985, la crise de la dette apparaît pour ce qu’elle est : un problème qui ne peut être résolu que sur le long terme. L’illusion d’une situation temporaire d’illiquidité a vécu.

Cette constatation marque les limites de la « stratégie de la dette » mise en œuvre depuis 1982. Il est clair en effet qu’il n’est plus possible de se contenter de rééchelonnements en cascade et de programmes d’ajustement à court terme. Il est clair également que la perpétuation, sur longue période, de politiques centrées sur une réduction du niveau de vie, des importations et des investissements n’est pas concevable sur le plan politique comme sur le plan économique. L’ avertissement prophétique lancé par Keynes sur les dangers des réparations écrasantes imposées à l’Allemagne à l’issue de la Première Guerre mondiale vaut pour la situation actuelle. L’idée selon laquelle on ne peut hypothéquer l’avenir d’un pays en lui imposant des charges trop lourdes fait peu à peu son chemin, comme en témoigne l’accord signé à l’automne 1986 avec le Mexique, qui établit un lien entre le niveau de la croissance et celui des remboursements. Des solutions plus imaginatives devront être trouvées pour éviter d’acculer les pays débiteurs dans une situation économique et financière sans issue qui les pousserait à la rupture et restaurerait un climat de crise. Un allègement, sous une forme ou sous une autre, de la contrainte financière sera notamment nécessaire pour les pays les plus pauvres, dont le cas ne relève pas de la même thérapeutique que celui des pays à revenus intermédiaires. Ce type de « moratoires discrets » Yves Berthelot, La Dette : catastrophe ou mutation?, op. cit.- qui ne dispensera pas les pays bénéficiaires des efforts d’assainis-sement nécessaires – ne pourra toutefois pas être généralisé: la persistance d’une part de risque et d’incertitude est essentielle au bon fonctionnement du système car elle exige de la part des prêteurs comme des emprunteurs, des pratiques responsables. Toute solution globale ne ferait qu’accentuer les tensions. Il n’y a pas de panacée, l’approche cas par cas reste la seule possible.

Tous les observateurs reconnaissent cependant la nécessité d’une stratégie plus adaptée à la dimension structurelle de la crise. L’année 1985 marque le basculement, du court terme au long terme, de l’« ingénierie financière » au traitement économique, d’une logique d’austérité à une philosophie de croissance. L’initiative lancée en octobre 1985 par le secrétaire américain du Trésor, James Baker, constitue la manifestation la plus spectaculaire de cette nouvelle approche. Réponse politique autant que financière aux préoccupations de la communauté internationale, le « Plan Baker » reconnaît en substance que les problèmes d’endettement ne pourront être résolus que par la reprise de la croissance. Dans leurs grandes lignes, les propositions américaines reflètent le nouveau consensus sur la manière de résorber progressivement les problèmes d’endettement : les pays débiteurs devront mettre en œuvre des réformes structurelles ; cet effort de redressement devra être soutenu par des prêts supplémentaires Le « plan Baker » préconisait notamment l’octroi, sur 3 ans, de 29 milliards de dollars de nouveaux prêts à 15 pays lourdement endettés : 10 pays latino-américains (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Mexique, Pérou, Uruguay, Venezuela), 3 pays africains (Côted’Ivoire, Maroc, Nigéria) et, enfin, les Philippines et la Yougoslavie. 9 milliards devaient être consentis par des institutions internationales (FMI, BIRD…) et 20 milliards par les banques commerciales.et facilité par une amélioration de l’environnement économique international.

2. Poursuivre les efforts d’ajustement

La nécessité de politiques d’ajustement n’est aujourd’hui plus contestée par la plupart des pays débiteurs. Dans beaucoup de pays, la crise de la dette a créé un choc salutaire car elle a provoqué une révision des stratégies de développement et amené une nouvelle réflexion sur les politiques économiques. Devant l’ampleur des dérapages internes, nombre de dirigeants se sont attachés à mettre en œuvre des politiques visant à réduire les déséquilibres budgétaires, à lutter contre l’inflation, à assainir les structures, à rétablir enfin la confiance de leurs créanciers et, surtout, de leurs propres concitoyens dans la qualité de leur gestion économique. L’influence du FMI a souvent été décisive dans cette évolution et ce, jusque dans les pays qui le dénoncent le plus violemment en tant qu’institution.

Aujourd’hui, la plupart des pays débiteurs se sont lancés dans des programmes de redressement – avec ou sans la bénédiction du Fonds – et certains d’entre eux cherchent à reconquérir la maîtrise de leurs politiques économiques. Tel est le cas de l’Argentine, avec le plan Austral et du Brésil, avec le plan Cruzado (abandonné en février 1987). En dépit du relatif échec de ces expériences, il est possible d’en tirer quelques leçons de caractère général pour l’ensemble des pays en développement. Il est clair en effet que les problèmes auxquels sont confrontés les pays endettés ne se réduisent pas aux seules difficultés financières. Au contraire celles-ci sont souvent le symptôme d’un dérèglement général de leur économie. Dans beaucoup de pays, la reprise de la croissance et, partant, le rétablissement de la situation financière passent par des sévères efforts d’assainissement visant à éliminer les distorsions internes qui altèrent le fonctionnement de l’économie. La dette est une contrainte, elle n’est pas forcément le principal facteur de blocage. Le rôle tant décrié du Fonds dans la formulation des politiques d’ajustement et ses fameux « diktats » ne font souvent que refléter l’absence de proposition alternative de la part des dirigeants nationaux. La dette extérieure fonctionne parfois comme un mécanisme permettant d’éluder les problèmes internes en les transférant sur la scène des négociations financières internationales. De même que le discours du nouvel ordre économique international avait permis, dans les années 70, de rejeter sur les contraintes extérieures la responsabilité de tous les blocages, de même la focalisation sur l’endettement a trop souvent masqué une incapacité à affronter les vrais problèmes.

Avec ou sans dette, les sociétés latino-américaines sont aujourd’hui confrontées à la nécessité de profondes transformations économiques et sociales. La clef du succès ne réside pas seulement dans l’heureuse issue des négociations avec le FMI ou ses créanciers mais aussi, et surtout, dans la capacité des gouvernements démocratiques à obtenir le soutien de l’opinion pour une politique réaliste et rigoureuse. Toutefois, les conséquences politiques et sociales des mesures de redressement ne doivent pas être sous-estimées. Lorsque l’on voit les difficultés auxquelles se heurtent des pays comme les Etats-Unis, la Belgique ou la France, qui jouissent pourtant d’un certain consensus socio-politique, dans la réduction de leurs déficits budgétaires et commercial ou la mise en œuvre d’un plan d’austérité, on imagine les problèmes que peuvent poser des politiques de redressement infiniment plus sévères dans des pays où l’équilibre politique est encore fragile, les inégalités sociales criantes, et un certain nombre de problèmes fondamentaux encore non résolus en matière de santé, d’éducation ou même d’alimentation.

Il est clair que les conséquences de ces politiques ne sont, à terme, pas supportables sans soutien extérieur. Il n’est pas concevable de laisser peser indéfiniment tout le poids de l’ajustement sur les seuls pays débiteurs. Si les restructurations économiques engagées ne s’accompagnent pas d’un desserrement de la contrainte financière et d’une relance économique dans les pays industriels, la récession risque de se prolonger et la cohésion politique, nécessaire pour persévérer, de s’effriter.

Au-delà de la remise en ordre de leurs économies, le devenir des pays débiteurs dépend de leur capacité à s’insérer dans la nouvelle économie mondiale. De ce point de vue, les évolutions récentes apportent autant de motifs d’inquiétude que de raisons d’espérer. L’une des rares conséquences positives de la crise de la dette est qu’elle a permis de renouer avec une logique de l’efficacité. La crise financière a été un extraordinaire révélateur de l’usure des modèles de développement qui ont prévalu depuis plus de deux décennies. Ce réalisme retrouvé préjuge bien de la formulation de stratégies cohérentes pour l’avenir. Reste que celles-ci sont difficiles à définir dans les circonstances actuelles : les problèmes immédiats sont tels que l’attention des dirigeants est souvent polarisée par l’ajustement au détriment des stratégies à long terme.

3. Rétablir les flux financiers

a. Les prêts bancaires

Les perspectives du financement bancaire sont des plus sombres. Les banques ont consolidé leur position, Selon la Banque mondiale, les engagements des 24plus grandes banques américaines envers les pays en développement sont passées de 210 % à 118 % de leur capital entre 1981 et 1986.ce qui les rend moins sensibles aux menaces mais aussi moins enclines aux concessions.

S’il faut espérer que les banques ne se retireront pas du jeu, il est cependant peu probable qu’elles accroissent leurs engagements sur les pays à risques : l’heure est à la consolidation des bilans notamment aux Etats-Unis où le système bancaire est fragilisé par les problèmes rencontrés dans les secteurs de l’énergie, de l’immobilier et de l’agriculture.Le nombre de faillites bancaires s’est multiplié aux Etats-Unis depuis quelques années atteignant 138 en 1986, chiffre record depuis la crise de 1929.

Depuis le choc mexicain, le système financier s’est redéployé suivant de nouvelles lignes de force. La concrétisation du « risque-pays » s’est traduite par une marginalisation croissante des pays en difficulté: l’essentiel des prêts bancaires est désormais canalisé vers un petit groupe d’emprunteurs à risque intermédiaire d’Asie ou du Maghreb, tandis que le marché des euro-obligations est essentiellement tourné vers les pays industriels. La transformation des prêts en obligations ou en certificats participatifs qui, en rendant le marché plus liquide, pourrait constituer l’amorce d’une solution technique au problème de la dette, ne représente qu’un palliatif aux difficultés actuelles: en dépit de leur développement spectaculaire, les échanges de dettes sur le « marché secondaire » (debt swaps et debt-equity swaps), ne portent encore que sur des montants relativement marginaux (5 à 10 milliards de dollars en 1986 pour un volume théorique de l’ordre de 350 milliards). D’une façon générale, il serait illusoire de penser que l’investissement direct puisse constituer, dans l’immédiat, une réelle alternative au financement bancaire: la plupart des pays en développement ont certes abandonné les préventions qui étaient les leurs dans les années 60 et 70, mais l’investissement s’est concentré en priorité dans les pays industriels, plus stables et offrant de meilleures opportunités de rémunération.

En attendant que les capitaux privés – prêts bancaires, obligations internationales, investissements directs, rapatriement des capitaux nationaux…- ne commencent à répondre au redressement des pays endettés, une bonne part des financements devra provenir de sources publiques. Il s’agit là d’un nouveau défi pour les institutions internationales et, pour les pays industriels, d’une question qui ne peut plus être éludée.

b. Les soutiens publics

Le rôle des institutions internationales devrait encore s’accroître au cours des prochaines années. Si le FMI restera sans doute la principale instance de coordination sur les problèmes d’endettement, la nécessité de soutenir, sur le long terme, les réformes structurelles mises en œuvre par les pays en difficulté se traduira par un rôle accru de la Banque mondiale et des banques régionales de développement.Banque Interaméricaine de Développement, Banque Asiatique de développement, Banque Africaine de Développement.Banque Interaméricaine de Développement, Banque Asiatique de développement, Banque Africaine de Développement.

D’où la nécessité d’une coopération plus étroite entre ces institutions et d’une meilleure articulation entre les plans de redressement à court terme, vocation traditionnelle du Fonds, et les programmes de développement à long terme, terrain de prédilection de la Banque. Les modes d’intervention des deux institutions (voir encadré, page suivante) se sont d’ailleurs sensiblement rapprochés depuis la fin des années 1970, en partie du fait de la prise en compte de la dimension de long terme des problèmes d’endettement, en partie du fait de l’expérience acquise au terme de deux décennies d’aide au développement : tandis que le FMI s’engageait sur le moyen terme, la Banque mondiale, reconnaissant les limites d’une approche essentiellement centrée sur le financement de projets, étendait ses programmes d’ajustement structurel ou sectoriel pour appuyer les réformes macro-économiques mises en œuvre par les pays débiteurs.

Outre ce rôle de bailleur de fonds, visant à consolider le court-moyen terme en apportant, dans certains cas, une aide directe à la balance des paiements et à accompagner, sur le long terme, les mesures de restructuration nécessaires, les institutions internationales continuent de jouer un rôle de catalyseur, grâce aux procédures de cofinancement, associant à leurs prêts des crédits mobilisés par des banques commerciales ou des organismes publics. Elles s’efforcent enfin d’encourager l’investissement direct en développant certaines formes de garanties, comme l’a fait récemment la Banque mondiale avec la création de l’Agence de garantie multilatérale des investissements.

Pour que les institutions internationales s’acquittent, avec succès, de leur tâche, cruciale pour les années à venir, il faudra qu’elles obtiennent, en faisant la preuve de leur efficacité, un soutien politique sans faille de la part des gouvernements des pays membres et qu’elles disposent de moyens suffisants. Sans doute faudra-t-il à la fois autoriser le FMI, dont les ressources proviennent exclusivement des canaux officiels, à emprunter sur le marché des capitaux, et augmenter le capital de la Banque mondiale pour lui permettre d’accroître sa capacité d’emprunt.La Banque ne peut avoir un encours de crédit supérieur au capital souscrit par les pays membres.

Au stade actuel, il est essentiel que les pays industriels consentent un effort budgétaire supplémentaire en faveur de l’aide au développement. Cet effort ne constitue certes pas une solution en soi : l’expérience du dernier quart de siècle et, tout particulièrement, la crise de la dette démontrent, s’il en est besoin, que les apports de ressources n’ont un impact favorable que s’ils s’inscrivent dans le cadre de stratégies économiques cohérentes. Au-delà du volume de l’aide, ce sont ses modalités, ses objectifs, son affectation, son environnement qui sont déterminants. Il n’en reste pas moins que les pays industriels ne pourront faire l’économie d’un accroissement de l’aide : il n’est pas pensable de laisser les pays débiteurs assumer seuls le poids d’un ajustement qui, sans soutien extérieur, risque d’être lourd de conséquences économiques et sociales. De même, on ne peut demander aux banques de s’exposer encore davantage sur des pays surendettés si les autorités gouvernementales restreignent leurs propres concours financiers. Les répercussions financières, économiques et politiques de l’endettement des pays en développement ont depuis longtemps débordé du cercle des débiteurs et créanciers directement impliqués, pour devenir un sujet de préoccupation pour l’ensemble de la communauté internationale. Les gouvernements des pays industriels doivent en tirer les conclusions et appuyer, plus que par le passé, les efforts de redressement entrepris par les pays en difficulté. C’est particulièrement vrai pour les pays les plus pauvres, dont le cas relève largement de l’aide au développement et qui auront besoin de soutien de long terme, mieux dirigé et mieux contrôlé, pour sortir du marasme et rétablir leurs économies sur des bases saines.

Les jumeaux de Bretton Woods

Le Fonds Monétaire International et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD ou Banque Mondiale) trouvent leur origine dans la conférence réunie en juillet 1944, à Bretton Woods, pour établir un système monétaire stable, afin d’éviter que ne se réédite l’expérience désastreuse des années trente. Il avait alors été question de créer une troisième institution chargée des problèmes commerciaux : l’Organisation du Commerce International. Bien que cette institution n’ait pu voir le jour, certaines des attributions qui devaient lui être confiées ont été dévolues au GATT (Accord général pour les tarifs douaniers et le commerce) crée en 1947.

En principe agences spécialisées des Nations Unies, le FMI et la Banque Mondiale constituent dans la réalité un système financier distinct : contrairement au principe « un drapeau, une voix » prévalant à l’ONU, les 148 pays membres du FMI et de la Banque Mondiale disposent chacun d’un nombre de voix proportionnel à leur contribution financière (quote-part du Fonds et souscription au capital de la Banque). De ce fait, les grands pays industrialisés gardent une influence prépondérante dans la définition de leurs modes de fonctionnement et d’intervention.

Conçu, lors de sa création, en 1946, comme le gardien de la stabilité des taux de change, le FMI a vu son rôle évoluer depuis l’abandon des systèmes des parités fixes consacré par les accords de la Jamaïque, en janvier 1986. Il a aujourd’hui une double mission :

- s’assurer que les politiques mises en œuvre en matière de change n’entravent pas l’expansion des échanges internationaux.

- accorder des crédits aux pays en difficulté.

Tout pays membre souffrant d’un déséquilibre de ses paiements extérieurs peut utiliser les ressources du Fonds, soit sous forme de droits de tirage, soit au titre des mécanismes spéciaux (système de financement compensatoire, procédures d’accès élargi…). La liquidité du Fonds étant très limitée au regard de l’ampleur des besoins de financement des pays membres, les crédits consentis sont assortis de conditions et remboursables dans un délai de trois à dix ans.

Le groupe de la Banque Mondiale englobe trois entités : la BIRD, la Société Financière Internationale (SFI) et l’Association Internationale de Développement (AID) respectivement créées en 1945, 1956 et 1960.

- La BIRD avait pour mission initiale de contribuer à la reconstruction et au développement par des programmes d’investissement à long terme. Après avoir contribué au relèvement économique de l’Europe et du Japon, la Banque se consacre exclusivement depuis les années 1950, au financement du développement des pays anciennement colonisés.

- La SFI a pour objectif de promouvoir par des prêts et des prises de participation, le secteur privé dans les pays en développement.

- L’AID a pour raison d’être d’offrir aux pays à faible revenu des financements à conditions libérales. Après avoir été très active en Asie – et notamment en Asie du Sud (Inde, Pakistan…) – l’AID a, depuis quelques années, réorienté son action en faveur des pays d’Afrique au Sud du Sahara.

Les perspectives à ce niveau sont malheureusement très sombres : à l’heure où la plupart des pays industriels se heurtent à de graves contraintes budgétaires, les appels lancés par les institutions internationales, en faveur d’un accroissement de l’aide aux pays en développement, ont peu de chances d’être entendus.

4. Renforcer la coopération internationale