Jean-Hervé Bradol, Francisco Diaz, Marc Le Pape & Jérome Léglise

Médecin, diplômé de Médecine tropicale, de Médecine d'urgence et d'épidémiologie médicale. Il est parti pour la première fois en mission avec Médecins sans Frontières en 1989, entreprenant des missions longues en Ouganda, Somalie et Thaïlande. En 1994, il est entré au siège parisien comme responsable de programmes. Entre 1996 et 2000, il a été directeur de la communication, puis directeur des opérations. De mai 2000 à juin 2008, il a été président de la section française de Médecins sans Frontières. De 2000 à 2008, il a été membre du conseil d'administration de MSF USA et de MSF International. Il est l'auteur de plusieurs publications, dont "Innovations médicales en situations humanitaires" (L'Harmattan, 2009) et "Génocide et crimes de masse. L'expérience rwandaise de MSF 1982-1997" (CNRS Editions, 2016).

Ancien directeur du département logistique de Médecins Sans Frontières en France

Marc Le Pape a été chercheur au CNRS et à l'EHESS. Il est actuellement membre du comité scientifique du CRASH et chercheur associé à l’IMAF. Il a effectué des recherches en Algérie, en Côte d'Ivoire et en Afrique centrale. Ses travaux récents portent sur les conflits dans la région des Grands Lacs africains. Il a co-dirigé plusieurs ouvrages : Côte d'Ivoire, l'année terrible 1999-2000 (2003), Crises extrêmes (2006) et dans le cadre de MSF : Une guerre contre les civils. Réflexions sur les pratiques humanitaires au Congo-Brazzaville, 1998-2000 (2001) et Génocide et crimes de masse. L'expérience rwandaise de MSF 1982-1997 (2016).

Référent eau, assainissement et hygiène à Médecins Sans Frontières, basé à Paris

PARTIE 1 Journée d’étude du CRASH : L’eau humanitaire est-elle potable ?

INTRODUCTION

Francisco Diaz, directeur de la logistique, MSF Paris

– Mon expérience des activités eau, hygiène et assainissement (EHA ou « watsan »)Watsan, pour « water and sanitation ». C’est devenu, dans le jargon professionnel, le terme qui désigne les activités de fourniture d’eau, d’hygiène et d’assainissement (EHA).me vient de deux types de situation : les urgences (Darfour, Niger, Ouganda, Zambie, Érythrée, Éthiopie, Sri Lanka et Pakistan) et l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement au sein d’une population de bidonville (Guatemala, 1987-1997).

Pour MSF, l’expérience des camps de déplacés éthiopiens des années 1980 est décisive. L’absence de compétences en EHA au sein de MSF a conduit à se tourner vers OxfamOxfam pour Oxford Committee for Famine Relief, une organisation caritative fondée en Grande-Bretagne en 1942. et le CICRComité international de la Croix-Rouge. afin d’acquérir rapidement des savoir-faire.

À partir du début des années 1990, nous disposons d’une certaine autonomie dans ce domaine d’activité. L’implication systématique de MSF dans l’aide aux réfugiés met en relief l’importance de la qualité de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement pour contrôler la morbidité et la mortalité dans les camps. À côté des soins médicaux (curatifs et préventifs), l’EHA devient la deuxième activité opérationnelle de MSF.

Les pollutions physico-chimiques des eaux en Thaïlande et au Bangladesh, dans les camps de réfugiés, ont justifié un regain d’attention médicale à propos de la qualité de l’eau produite et distribuée dans les contextes des interventions humanitaires. Le simple fait que ce type de pollution n’ait pas été pas pris en considération par les procédures en vigueur dans notre milieu professionnel (Sphère,Le Pro jet Sphère a été lancé en 1997 dans le but d’améliorer la qualité de l’aide apportée aux populations sinistrées. Des milliers de personnes appartenant à des centaines d’organisations (des ONG nationales et internationales, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des institutions des Nations unies, des agences donatrices, des gouvernements hôtes ainsi que des représentants des populations sinistrées) représentant plus de 80 pays ont participé à différents aspects du Projet Sphère (la conception et la révision du manuel, la supervision du déroulement du projet et la formation).1997) nous a conduits à nous interroger sur les origines et les limites de ces standards. Cette réflexion, le département de la logistique a souhaité la mener avec l’équipe du Crash.

Dans mon esprit, l’objectif de cette journée de travail est de ne pas se résigner à ce que l’eau que nous produisons et distribuons soit l’objet de pollutions récurrentes (fécales ou physicochimiques) ayant un impact sanitaire négatif parce que nos équipes ne sont capables ni de les prévenir ni de les traiter (par exemple, le virus de l’hépatite E).

Jean-Hervé Bradol, Crash, MSF Paris

– L’intention première de cette journée est de mieux formuler les questions posées par les contaminations mentionnées par Francisco Diaz. C’est une étape préalable à la recherche de solutions. La journée sera divisée en trois sessions.

Lors de la première, nous essaierons de comprendre à partir de quelles situations de terrain et de quelles difficultés nous entamons cette réflexion. Rebecca Freeman Grais, épidémiologiste, directrice du département recherche d’Épicentre, nous présentera l’épidémie d’hépatite E survenue l’été 2004 dans le camp de Mornay, au Darfour. Étienne Gignoux, ingénieur sanitaire, cadre expérimenté de nos activités EHA sur le terrain comme au siège, nous présentera les principales situations et difficultés auxquelles nous sommes confrontés.

Au cours de la deuxième session, nous essaierons de mieux comprendre l’état des connaissances au sujet de la relation entre l’eau et la santé ainsi que l’étendue de la palette de techniques disponibles pour réduire les risques sanitaires liés à la consommation d’eau. Paul R. Hunter, professeur de microbiologie à l’Université d’East Anglia (Royaume-Uni), nous éclairera sur la relation entre eau et santé. Joël Mallevialle, ingénieur, dressera un tableau des techniques utilisées dans les entreprises privées et publiques et indiquera celles qui pourraient être compatibles avec les conditions du travail humanitaire.

Pendant la troisième session, nous verrons qui sont les acteurs de l’accès à l’eau et quels en sont les enjeux sociaux, économiques et politiques. Nous examinerons aussi la nature des débats et des oppositions sur la scène internationale. Thierry Ruf, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), et Benoît Meribel, président d’Action contre la faim (ACF), présenteront successivement les enjeux locaux et transnationaux de l’approvisionnement en eau des populations.

Cette journée a été préparée conjointement par des membres du département logistique (Francisco Diaz, Jérôme Léglise, Salma Lebcir, Marianne Denolle), au sein duquel les activités EHA sont hébergées, et des membres du Crash (Bérengère Cescau, Brooke Dalury, Jean-Hervé Bradol, Marc Le Pape). Je souhaite également remercier le service d’interprétariat (Agnès Debarge, Eve Dayre), coordonné par Caroline Lopez Serraf, ainsi que l’équipe d’État d’urgence Production (François Dumaine, Simon Rolin, Jérome Etter), qui réalise la vidéo de la journée.

PREMIÈRE SESSION : INTERVENTIONS HUMANITAIRES OÙ L’APPROVISIONNEMENT EN EAU FAIT L’OBJET DE DIFFICULTÉS

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES ÉPIDÉMIES D’HÉPATITE E

REBECCA FREEMAN GRAIS, ÉPIDÉMIOLOGISTE, DIRECTRICE DE RECHERCHE, ÉPICENTRE

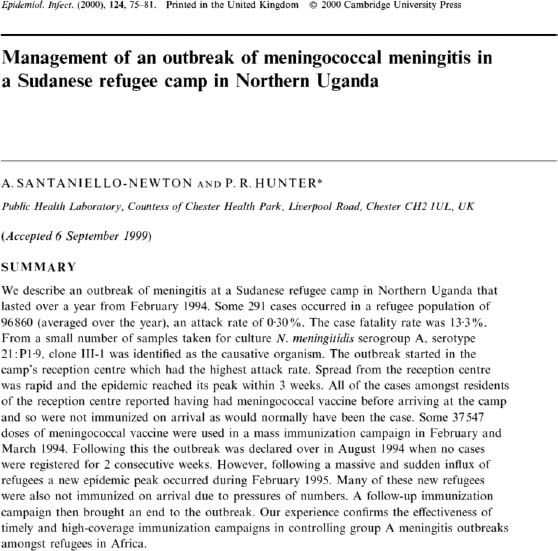

– Je remplace Kate Alberti, notre épidémiologiste habituellement chargée de ce sujet, qui est à Haïti pour la flambée de choléra. Ma présentation traite des enseignements tirés de nos expériences de réponse aux épidémies d’hépatite E. Pour commencer, je vous parlerai rapidement de l’hépatite E. Puis, je détaillerai l’exemple de l’épidémie survenue dans le camp de Mornay (2004), dans l’ouest du Darfour, au Soudan, ce que nous avons appris depuis, et ce qu’il nous reste encore à comprendre.

L’hépatite E n’a été reconnue comme maladie à part entière qu’à partir du début des années 1980, ce qui est relativement récent. Avant cette date, on parlait seulement d’hépatite non-A, non-B. Il s’agit d’un virus à ARN monobrin. Le virus de l’hépatite E (VHE) a été détecté chez les primates et d’autres espèces animales. L’homme en est un hôte naturel.

Le mode de transmission primaire est fécal. Les selles contaminent l’eau de boisson. La transmission s’opère également d’homme à homme et par les aliments (par exemple par l’ingestion de fruits de mer crus ou pas assez cuits). Il existe, bien sûr, une possibilité de propagation zoonotique.

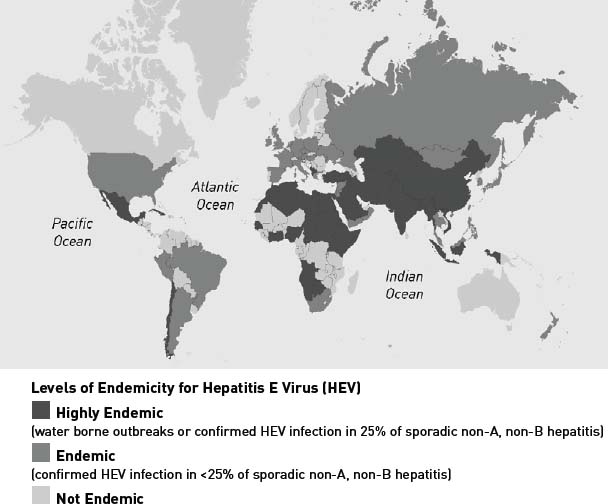

Si nous regardons l’épidémiologie de l’hépatite E dans le monde, toutes les estimations font apparaître une séroprévalence assez élevée. Un tiers de la population mondiale possède des anticorps anti-hépatite E, ce qui est énorme. Les pays fortement endémiques sont ceux qui connaissent des flambées avec un taux d’infection ou des estimations de séroprévalence de plus de 25 %, les pays endémiques sont au-dessous de 25 %, et, en blanc, vous avez les pays non endémiques. Comme vous pouvez le constater, le VHE est omniprésent.Boccia Delia, Klovstad Hilde, Guthman Jean-Paul Outbreak of hepatite E Mornay Camp Western Darfur Sudan. Final report. Épicentre, Paris décembre 2004.

« THE TWO FACES OF HEPATITIS E VIRUS», JAMES M. HUGHES, MARY E. WILSON, EYASU H. TESHALE, DALE J. HU, SCOTT D. HOLMBERG, IN THE TWO FACES OF HEPATITIS E VIRUS, OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, ROYAUME-UNI (1999) (REVUE), 2010, VOL. 51, N°3, PP. 328-334

En ce qui concerne le virus lui-même, il existe un sérotype et quatre génotypes. Deux points sont à noter à ce stade. Le virus est présent partout dans le monde et les génotypes sont regroupés géographiquement, avec des différences continentales.

Je vais à présent vous parler de l’exemple que je connais bien : l’épidémie qui s’est produite à Mornay (Darfour occidental, Soudan, 2004), dans un camp de 78 000 personnes déplacées. Les habitants du camp tiraient leur eau du wadi, la rivière, ou des réseaux de canalisations. MSF a également mis en place un système de distribution d’eau à partir du recueil d’une eau de surface traitée par le chlore. Les habitants du camp pouvaient bien sûr obtenir leur eau à partir d’autres sources à l’intérieur du camp (eaux souterraines provenant de forages existants ou eaux de surface non traitées).

Que s’est-il passé ? Fin juin 2004, 6 cas de jaunisse aiguë étaient signalés dans l’ouest du Darfour. La semaine suivante, 18 nouveaux cas étaient déclarés, dont 4 à Mornay, et parmi ces 4 patients, 2 étaient des femmes enceintes qui sont décédées par la suite. Les cas se sont multipliés dans les semaines qui suivirent. Le diagnostic d’hépatite E a été confirmé par le Laboratoire de l’Unité numéro 3 de recherche médicale de la Marine étasunienne, situé au Caire. Dès la première semaine du mois d’août, on dénombrait déjà 1 000 cas dans tout le Darfour, 600 pour le seul État du Darfour occidental, dont 200 à Mornay. Une enquête épidémiologique a donc été lancée afin de documenter l’épidémie et d’analyser les facteurs de risque. Ce travail a été effectué fin août 2004.

Nous avons commencé par examiner les registres et les dossiers des personnes hospitalisées avant de réaliser ce qu’on appelle une étude de cohortes. Nous avons pris en considération les individus de plus de 2 ans qui vivaient à Mornay et qui avaient présenté une jaunisse (définie par une sclérotique jaune) depuis le 1er juillet et au moins l’un des symptômes suivants : état de faiblesse, douleurs abdominales, fièvre ou vomissements. Les témoins, des individus qui ne présentaient aucun de ces symptômes, ont été choisis au hasard parmi les autres résidents. Nous avons ensuite étudié les informations recueillies à propos de toutes ces personnes (cas et témoins), en particulier leurs symptômes cliniques. Nous avons effectué des analyses sérologiques pour les humains (IGG et IGM) et pour les ânes (PCR sur les selles et le sérum). Nous avons également recherché des facteurs de risque potentiels dans les habitations : eau, installations sanitaires et animaux du foyer.

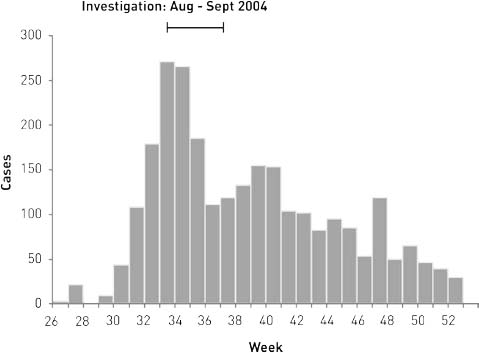

July-Dec 2004: 2621 cases

Source : Boccia Delia, Klovstad Hilde, Guthman Jean-Paul Outbreak of hepatite E Mornay Camp Western Darfur Sudan. Final report. Épicentre, Paris, décembre 2004.

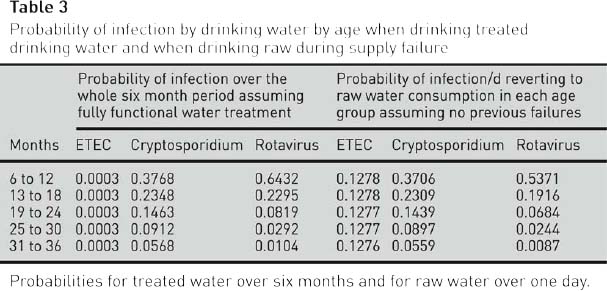

Voici donc le profil de cette épidémie. L’enquête a été réalisée en août. Vous voyez que l’épidémie a atteint un pic très élevé, puis que la courbe redescend. C’est cohérent avec ce qu’on appelle un épisode épidémique dont l’origine est une source commune, en l’occurrence hydrique. Parmi les individus que nous avons étudiés, 50 % des cas étaient des adultes (15 à 45 ans) dont une moitié de femmes. Le taux d’attaque était d’environ 3 %. Le taux de létalité, était, dans l’ensemble, assez faible, presque 2 %, mais il était nettement plus élevé chez les femmes enceintes qui représentaient 19 des 45 décès.

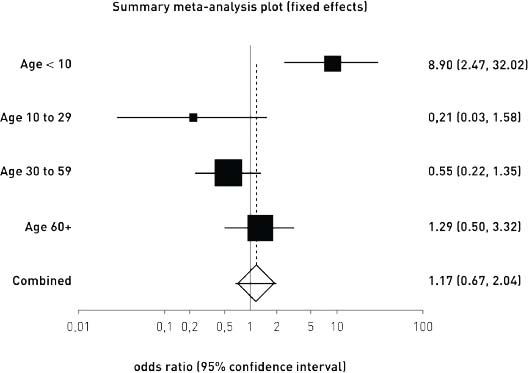

Comparé au groupe de référence (0-14 ans), le risque est approximativement double pour les 15-45 ans. Nous avons identifié les facteurs de risque habituellement décrits, mais nous avons aussi découvert que la consommation d’eau de surface chlorée constituait également un facteur de risque potentiel. Sur les 75 cas présentant une jaunisse pour lesquels nous avons recherché des signes biologiques d’hépatite E, 97 % présentaient une hépatite E aiguë, une petite proportion, 3%, d’entre eux avait une immunité antérieure. Plus intéressant encore, nous voyons que 35 % des cas témoins souffraient d’une hépatite E aiguë sans aucun symptôme clinique. Nous avons trouvé un marqueur d’une immunité ancienne chez un quart des cas témoins.

L’analyse des échantillons d’eau que nous avons prélevés dans de l’eau non chlorée, montrait que 5 sur 12 étaient positifs aux coliformes. Par ailleurs, nous avons vérifié que la teneur en chlore était satisfaisante au niveau des robinets d’arrivée d’eau : le chlore résiduel était dans la fourchette requise. Nous avons aussi découvert que 2 des 5 ânes que nous avions testés étaient positifs pour l’hépatite E. Nous n’avons testé que des ânes malades. Cela était sans doute une erreur car un tel échantillon n’est évidemment pas représentatif de toute la population d’ânes.

Ce que nous a appris cette étude correspondait, dans une certaine mesure, à ce que nous savions déjà. La population masculine adulte (15-45 ans) présentait plus de risques. Bien sûr, nous avons aussi constaté chez les femmes enceintes un taux de létalité plus élevé que dans les autres groupes.

Plus surprenant : les analyses ont permis non pas de démontrer (les intervalles de confiance sont légèrement trop grands), mais de suggérer que les résidents qui buvaient de l’eau de surface chlorée présentaient plus de risques. À y repenser aujourd’hui, ces individus auraient pu aussi prendre de l’eau ailleurs, au lieu de s’approvisionner uniquement à partir du réseau chloré, ou encore cela pourrait être du à un autre facteur que nous n’avons pas observé, ou que nous ne pouvons pas vraiment identifier.

L’inactivation de l’hépatite E dans l’eau chlorée requiert des concentrations de chlore anormalement élevées. Mais l’inactivation du virus ne peut être garantie en s’assurant simplement d’une chloration adéquate. La turbidité de l’eau joue un rôle, le pH joue un rôle, et c’est une technique difficile à maîtriser, même dans des conditions optimales avec beaucoup de ressources. Le piège est que le chlore est plus efficace quand le pH est bas, et plus vous ajoutez de chlore, plus vous augmentez le pH de l’eau, ce qui rend plus difficile l’inactivation du virus. C’est une opération délicate, et une simple adjonction de chlore ne garantit pas l’inactivation du VHE.

Dans cette épidémie, il est aussi possible qu’il y ait eu transmission d’homme à homme, même si nous n’avons pas étudié cette éventualité. Nous n’avons regardé que les ânes, nous avons donc un échantillon biaisé par rapport aux autres sources potentielles de contamination. Nous avons conclu que le réseau de distribution d’eau a, bien sûr, permis d’augmenter la disponibilité et la quantité de l’eau. Par contre, le procédé de traitement de l’eau utilisé ne permettait pas de garantir l’inactivation du virus de l’hépatite E et nous devons modifier nos procédés de traitement de l’eau afin de prévenir de futures épidémies. Mais la conclusion essentielle est que le plus important est de fournir de l’eau en quantité suffisante même si sa qualité ne permet pas de garantir l’absence de VHE.

Autre élément : la période d’incubation de l’hépatite E est extrêmement longue – 40 jours en moyenne. Par conséquent, le temps que l’on remarque une augmentation du nombre de cas, le processus est déjà très avancé. Il est trop tard pour réagir en changeant quelque chose à ce stade. Nous avons une fenêtre de temps très courte pour intervenir. Il aurait fallu le faire en amont, au moment de la conception du système de distribution d’eau. C’est donc une épidémie difficile à enrayer une fois que les premiers cas sont apparus dans une population. Depuis ces événements, nous avons connu une autre épidémie dans des camps de déplacés du nord de l’Ouganda (2007-2009). Environ 10 000 cas de jaunisse aiguë ont été signalés et suivis de 160 décès. Or, il y avait une ressemblance avec le génotype de l’hépatite observé au Soudan, également présent au Tchad à la même période dans les régions frontalières. Ce que nos collègues ont découvert d’intéressant en Ouganda, c’est que parmi la population étudiée les enfants présentaient un risque plus élevé de mourir de l’hépatite E, bien qu’ils soient généralement asymptomatiques. Ces décès ont été attribués à l’hépatite E par autopsie verbale. Ce point est un peu délicat à confirmer. Des études antérieures suggèrent que ce phénomène s’est déjà produit, lors d’une épidémie en ex-Union soviétique.

La principale conclusion à laquelle sont parvenus les investigateurs et les auteurs au vu de cette étude, c’est que la transmission au sein des foyers jouait en fait un rôle extrêmement important. Les raisons à cela ne sont pas claires. Il pourrait y avoir une explication d’ordre sociologique ou démographique, les personnes qui vivent ensemble ayant tendance à se servir de la même eau et à utiliser l’eau de la même manière parce qu’ils partagent les mêmes habitudes d’hygiène. On a constaté que les cas étaient regroupés par foyers plutôt que répartis de façon homogène à travers la population. Nous pouvons en déduire qu’il nous faut peut-être envisager des approches visant des lieux d’intervention multiples, à savoir ne pas se contenter de traiter l’eau elle-même, mais cibler également les utilisateurs et la manière dont l’eau est utilisée à l’intérieur d’un foyer.

Alors, que nous reste-t-il à découvrir et sur quoi devons-nous encore travailler ? Eh bien, en fait, quand on regarde la littérature, on s’aperçoit qu’on ne sait pas grand-chose sur l’hépatite E. Comme je le remarquais hier en parcourant la littérature sur le sujet, presque tous les auteurs ne cessent de répéter la même chose et d’ailleurs, ironiquement, si vous allez sur le site Web de l’OMS pour chercher des informations à propos de l’hépatite E, vous verrez que le lien qui renvoie à plus d’information sur l’hépatite E ne fonctionne pas.

Il n’y a rien qui explique vraiment les différences en termes de genre ou d’âge : l’impression que les personnes de 15-45 ans présentent un risque d’infection plus élevé que les autres. Nous ne savons pas grand-chose, non plus, sur une prédisposition différente à une issue fatale. Pourquoi les enfants ? Pourquoi les femmes enceintes ? La période de contagion est encore mal cernée, tout comme le poids épidémiologique de l’hépatite E à travers le monde. Les articles publiés n’apportent guère de preuves scientifiques, et nous ne disposons que de données éparses recueillies dans différents endroits du monde où l’on a observé une augmentation des cas confirmés par des examens de laboratoires.

On ignore aussi quel pourrait être le rôle d’un vaccin. Plusieurs candidats vaccins sont en développement. Une campagne de vaccination a été conduite chez des soldats népalais, et l’autre, menée par le gouvernement chinois, vient de faire l’objet d’une publication dans The Lancet. Ils ont évidemment trouvé 100 % d’efficacité dans la population qu’ils ont étudiée dans un essai de phase trois. Le point intéressant à retenir est qu’il nous faut réfléchir davantage à la vaccination et à son utilisation potentielle. Il s’agit d’un vaccin en trois doses. Ce n’est pas le calendrier vaccinal le plus simple pour immuniser une population. Bien sûr, il n’a pas été testé chez les femmes enceintes ni chez les enfants. Nous serions curieux de connaître l’efficacité du vaccin chez les populations les plus vulnérables.

Un autre aspect que nous devons creuser est le rôle des réservoirs animaux. On connaît des cas dans les pays développés où la transmission s’est faite à partir de porcs, de sangliers, de rats, de cerfs. On a signalé récemment un cas de transmission de l’hépatite E par un paresseux… le risque est faible, mais là encore cela indique que nous ne savons pas vraiment quels sont les porteurs de l’hépatite E, ni quel est le rôle potentiel des réservoirs animaux. Je conclurais que, en premier lieu, nous devons continuer à explorer des approches préventives novatrices et adaptées dans le domaine de l’approvisionnement en eau, pas seulement par rapport à l’hépatite E, mais plus largement en termes de santé publique. Surtout si nous ne pouvons pas disposer d’un système complètement fermé. Il est important de réfléchir aux mesures que nous pouvons mettre en œuvre : vérifier la qualité de l’eau à la source, dans le réseau de distribution, et bien sûr au moment de sa consommation par les utilisateurs. Dans l’ensemble, nous comprenons assez mal le rôle de l’eau dans la transmission de l’hépatite E, comme dans celle des maladies en général. J’espère vraiment que nous continuerons à étudier cette question.

QUESTIONS ET REMARQUES À LA SUITE DE L’INTERVENTION DE REBECCA FREEMAN GRAIS

Fabrice Weissman, Crash, MSF Paris

– Je voudrais avoir des précisions sur les conclusions que tu tires de l’épidémie survenue au nord de l’Ouganda quant aux modes de transmission. Je n’ai pas très bien compris ce que tu expliquais à propos de la transmission entre membres de la même famille.

Rebecca Freeman Grais

– Ils ont attribué l’origine de cette épidémie, ou sa cause principale, à la présence de matières fécales dans la source d’eau. Mais ils ont aussi examiné les taux d’attaque secondaire : ce qui se passait au sein des familles. Certaines familles n’étaient pour l’essentiel pas affectées alors même qu’elles s’approvisionnaient au même point d’eau, par opposition à d’autres familles dont la plupart des membres étaient atteints. On pourrait en conclure deux choses : d’abord, qu’il y avait potentiellement une transmission de personne à personne au sein du foyer, ou qu’il existe un autre facteur au niveau de la manière dont l’eau est utilisée dans la famille qui aurait conduit à cet effet de cas groupés, ce qui est intéressant en termes de mesure témoin. Ce qui signifie qu’il est insuffisant de ne pas savoir comment l’eau est utilisée dans les foyers, ce qui est évident.

Dominique Maison, ingénieur sanitaire, OMS

– Je suis ingénieur sanitaire et je m’occupe des situations d’urgence à l’OMS. J’avais une question, vous avez fort justement spécifié dans votre intervention que l’eau pouvait ne pas tout expliquer. Je pense qu’on en vient très rapidement aux questions de comportements et d’hygiène qui sont une facette très importante dans ce type d’intervention et à plus long terme. Je voulais savoir si vous aviez mené des enquêtes CAP (étude des connaissances, attitudes et pratiques en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène) qui pourraient également contribuer à expliquer ce que vous avez présenté.

Rebecca Freeman Grais

– Non, nous ne l’avons pas fait, mais nous aurions dû, sans doute. J’aurais dû être plus précise sur ce point. C’était en fait notre première grande expérience avec une flambée épidémique de cette ampleur. Je pense que nous avons fait de notre mieux. Si je devais refaire cette investigation, j’étudierais aussi d’autres facteurs annexes, notamment celui-là, bien sûr.

François Mansotte, ingénieur sanitaire, Agence régionale de santé Aquitaine

– J’ai également travaillé en Guyane. Le dernier département français qui ait subi une épidémie de choléra (1991) et qui périodiquement est affecté par des foyers endémiques localisés de typhoïde. Je crois que vous avez insisté sur le fait que vous étiez surprise de voir une eau chlorée, voire normalement chlorée, véhiculer des agents infectieux. Je veux dire que dans aucun pays du monde, non plus qu’en France, le chlore n’inactive les virus ni les parasites. En conséquence, il faut vraiment veiller à la qualité de l’eau que l’on va utiliser et privilégier les eaux souterraines. Ce principe date du XIXe siècle et aura encore de la valeur pendant des siècles.

L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LES CONTEXTES DU TRAVAIL DE MSF

INTERVENTION D’ÉTIENNE GIGNOUX, INGÉNIEUR SANITAIRE, INTERVENANT SUR LES TERRAINS MSF

– J’ai une expérience de spécialiste en eau, hygiène et assainissement dans le cadre de MSF. Comme je suis le seul intervenant MSF spécialiste en eau, avant de parler des difficultés, je vais essayer de vous présenter ce que l’on fait effectivement sur le terrain.

Les médecins peuvent me contredire, mais, a priori, personne ne meurt de soif sur nos terrains. En revanche, les bouleversements qui sont à l’origine de nos interventions conduisent les gens à accéder à une eau dont la quantité et la qualité ont changé. Donc, ce que l’on va chercher à obtenir, c’est une eau d’une certaine qualité en quantité suffisante pour que tout le monde puisse la consommer.

D’où vient notre culture professionnelle de l’eau ? La plupart du temps, les personnes chargées de cette activité à MSF sont des logisticiens encadrés par des spécialistes qui ont une formation ou ont acquis des compétences dans le traitement et la gestion de l’eau. Ces compétences ont été acquises dans un contexte très différent, par exemple en France, où les systèmes d’eau ont évolué par strates au cours des années. Ils ont évolué en fonction de la croissance démographique et également en fonction des avancées scientifiques et technologiques. Et puis surtout, en France, le patrimoine de l’eau appartient à l’État, à la collectivité. Dans leurs circonstances de travail, les « superplombiers » de l’humanitaire n’ont pas cette maîtrise globale de l’eau. En outre, ils doivent agir très rapidement.

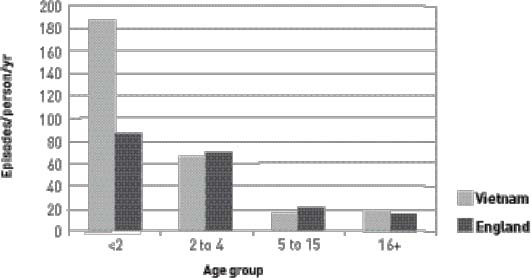

Du point de vue de l’approvisionnement en eau, mon expérience m’amène à distinguer quatre contextes. Les sites de réfugiés ou déplacés par un conflit étaient surtout des contextes d’intervention des années 1990. Au milieu de cette même décennie, nos interventions dans ces contextes deviennent moins fréquentes bien que chaque année nous fassions néanmoins une grosse urgence liée à un déplacement de population où la distribution d’eau est une activité importante. La dernière en date, c’était au Congo pour des populations déplacées par un conflit. Ces interventions restent sporadiques. Mais, quand elles se produisent, elles demandent beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources matérielles, et elles concernent des populations de grande taille. Elles ne doivent donc pas être négligées.

Le deuxième contexte que je souhaite évoquer est celui des sites de déplacés ou de sinistrés à la suite d’une catastrophe naturelle. Pourquoi les distinguer des déplacements de populations entraînés par la guerre ? Principalement pour des raisons techniques. En général, les catastrophes naturelles entraînent la formation d’une multitude de sites de petite taille. Dans le cas des déplacés par un conflit, les camps sont parfois énormes : par exemple, le camp de Kalma, au Darfour, abrite 100 000 à 120 000 personnes. Dans la même région, le camp de Mornay comptait 80 000 personnes. Lors d’une catastrophe naturelle, on va avoir quelques gros camps, mais surtout une multitude de petits camps, qui relèvent d’une approche opérationnelle différente. De plus, la catastrophe naturelle a souvent affecté les systèmes d’eau.

Le troisième contexte, après les déplacements de population et les catastrophes naturelles, est constitué par des « situations stables » où l’on souhaite voir la fourniture d’eau évoluer rapidement, par exemple pour répondre à une épidémie. Un exemple courant est l’épidémie de choléra dans une ville. L’absence de guerre ou de catastrophe naturelle conduit à qualifier ces situations de « stables ». Cependant, elles ont en commun avec la réponse aux catastrophes naturelles d’imposer des interventions dans de multiples lieux, sur un large territoire. Enfin, le quatrième contexte, qui ne peut être oublié car il est toujours présent et prioritaire pour MSF, est celui de la gestion de l’eau dans les structures de soin.

Dans la suite de cet exposé, je laisserai de côté, faute de temps, la gestion de l’eau dans les centres de soin car je me concentrerai sur l’approvisionnement en eau des populations. Je n’aborderai pas, faute de temps, les domaines de l’hygiène et de l’assainissement, qui sont pourtant fondamentaux pour la gestion du risque sanitaire lié à l’eau dans les structures de soin. L’impératif de qualité est évident pour l’eau d’un dispensaire ou d’un hôpital. Plus que dans d’autres situations, le système doit être fiable pour qu’il n’y ait pas de rupture. Mais, grosso modo, en matière de fourniture d’eau, les impératifs ne sont pas très différents de ceux des autres contextes. En revanche, en termes d’assainissement et de gestion des déchets, les exigences sont beaucoup plus importantes. Les quantités augmentent en fonction de la taille et de l’activité des structures. Les camps « choléra » et les gros hôpitaux consomment beaucoup. L’hôpital de campagne, sous tentes, mis en place après le tremblement de terre de janvier 2010 à Haïti pour faire de la chirurgie consommait 60 m3, 60 000 litres, par jour. En revanche, les dispensaires consomment beaucoup moins, quelques mètres cubes par jour.

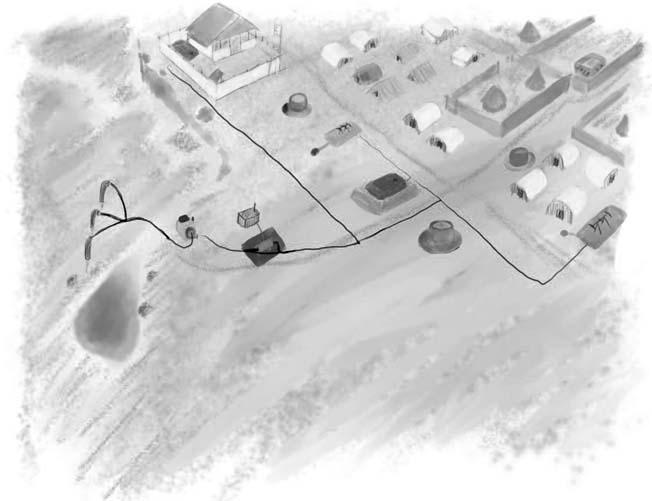

Dans le souci de présenter les circonstances dans lesquelles nous travaillons à ceux qui ne les partagent pas et avec qui nous souhaitons mener cette réflexion, j’ai préparé un modèle type de nos interventions. Supposons un village avec une ressource en eau existante, un puits, par exemple. Il existe également la possibilité de recueillir de l’eau de surface grâce à une rivière dans laquelle des petits trous peuvent être creusés pour collecter l’eau quand elle est à sec.

IMAGE DESSINÉE PAR ÉTIENNE GIGNOUX

L’arrivée d’une population de déplacés provoque deux choses : la première, c’est que l’accès à l’eau va être réduit parce qu’il y aura plus de monde autour du puits, et la deuxième, c’est la pollution, de l’eau de surface comme de celle du puits. Cela est dû à l’augmentation de la population et des pollutions fécales. Le mélange des populations résidente et déplacée entraîne aussi l’échange de pathogènes d’une population à l’autre.

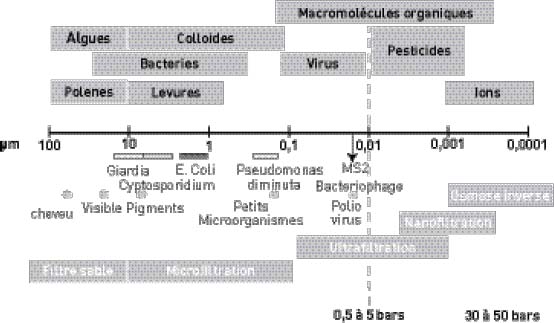

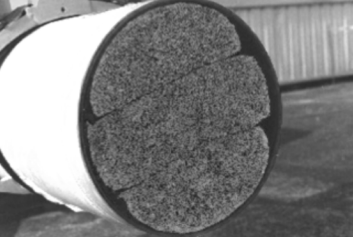

Pour les techniciens EHA de MSF qui interviennent en réponse à la crise sanitaire provoquée par l’afflux de population déplacée, la priorité est l’approvisionnement en eau des structures de soin. Plusieurs sources s’offrent à eux. Le puits est déjà fortement sollicité depuis l’arrivée des déplacés. Il n’est pas toujours possible de se tourner vers une autre source sur un autre site, par exemple une ville proche, et de transporter l’eau par camion-citerne. Il est probable qu’en première intention ils utilisent ce qu’ils ont sous les yeux, c’est-à-dire l’eau de surface. Le premier objectif du traitement de l’eau de surface est de la rendre claire. C’est probablement l’étape la plus compliquée. Mais nous avons maintenant une expérience suffisamment solide pour baliser la réalisation de ce travail. L’eau est obtenue en faisant très rapidement des forages peu profonds (eau de surface) aux alentours et dans le lit de la rivière. Nous pratiquons la floculation, une sédimentation assistée par l’adjonction d’un produit chimique, dans de grands réservoirs afin d’obtenir une eau claire.

Avant d’être distribuée dans les canalisations qui l’amènent aux consommateurs, l’eau est désinfectée au chlore. Jusqu’à présent, nous pensions que le chlore était suffisant. Comme nous l’avons vu précédemment, notre expérience nous a montré que, dans certains cas, le chlore ne couvrait pas tous les risques épidémiques. En conséquence, lors de certaines interventions, nous avons complété le dispositif par un traitement par rayonnement ultraviolet (UV) qui est assez facile à mettre en œuvre sur nos terrains. En revanche, son efficacité doit être un des sujets de la discussion d’aujourd’hui.

Le traitement de l’eau de surface est-il satisfaisant ? Une fois les premiers besoins assurés, on va pouvoir aller chercher de l’eau souterraine. On préférera les forages aux puits ouverts afin de mieux protéger la ressource et parfois en raison de la profondeur requise. Pourquoi le forage ? Parce que la qualité bactériologique est plus intéressante. Nous supposons que l’eau souterraine est de meilleure qualité que l’eau de surface. Autre problème des eaux de surface, les quantités sont très variables selon la saison. En revanche, les volumes d’eaux souterraines sont plus stables au cours d’une année. Mais forer est relativement compliqué. Cela demande des compétences spécifiques et beaucoup de matériel. Il y a toujours un risque de ne pas trouver d’eau. Néanmoins, cela est faisable. Dans la majorité des cas, la qualité bactériologique de l’eau est meilleure. Il faut garder en tête les exceptions à la règle, mais elles sont peu fréquentes. Du point de vue des pollutions physico-chimiques, on peut avoir de mauvaises surprises qui sont difficiles à prévoir, dont le meilleur exemple est la présence d’arsenic dans les eaux souterraines du Bangladesh.

Voilà, en résumé, la problématique de l’approvisionnement en eau dans le cas d’un afflux de population. Dans l’histoire de MSF, ce contexte a été le premier dans lequel nous avons cherché à acquérir et à mobiliser ces compétences EHA. Mais ces dernières sont-elles mobilisables dans d’autres contextes ? Dans l’exemple du passage du cyclone Nargis (2008) dans le delta de l’Irrawaddy, en Birmanie, nous nous sommes trouvés face à une multitude de sites où les systèmes et les réserves d’eau avaient été touchés par la catastrophe. Donc, l’approche présentée plus haut pour les camps de déplacés n’était pas réalisable. L’eau de pluie est une ressource alternative à l’eau de surface et à l’eau souterraine, elle a été utilisée au début des opérations de secours en réponse au passage de Nargis. L’autre possibilité est de puiser l’eau sur un autre site et de la transporter par camions-citernes. Ce système coûteux est d’une relative complexité en matière de transport et il est fragilisé par les inévitables pannes de camions-citernes.

Les traitements physico-chimiques sont trop compliqués pour nos circonstances de travail en dehors de la correction d’excès en fer. Pour le traitement bactériologique, les possibilités sont plus nombreuses. Mais les quantités nécessaires dans les déplacements de populations imposent de se limiter : à la sédimentation assistée (la floculation), au chlore et au rayonnement ultraviolet. Pour les hôpitaux et les dispensaires, nous pouvons employer les mêmes techniques, mais les volumes inférieurs autorisent aussi l’usage de techniques plus performantes en termes de traitement des pollutions fécales ou physico-chimiques : la microfiltration, l’ultrafiltration et l’osmose inverse.

Reste un domaine technique que nous avons jusqu’à présent peu exploré. Celui du traitement de l’eau à l’intérieur des habitations, au niveau du point de consommation. Une plus grande panoplie de traitements existe. Le chlore et la sédimentation assistée sont toujours possibles. L’usage de l’énergie solaire peut couvrir le traitement par rayonnement UV, la pasteurisation ou même l’ébullition, qui est pratiquée depuis longtemps dans certains groupes de population. La microfiltration (filtre en céramique) et, dans une moindre mesure, l’ultrafiltration (jerrycan muni d’une membrane utlrafiltrante et d’une pompe à main) font également partie des techniques utilisables pour traiter l’eau à domicile, au plus près du point de consommation.

Quelles sont les limites actuelles des traitements que nous utilisons ? L’inefficacité du chlore sur le virus de l’hépatite E est un exemple flagrant. Nous avons réagi en ajoutant le rayonnement ultraviolet au traitement par le chlore. Mais nous n’avons aucune preuve de l’action des UV sur le virus de l’hépatite E, et déjà des éléments pour penser le contraire. L’exemple du virus de l’hépatite E échappant au traitement par le chlore nous a permis de réaliser que nous ne maîtrisons pas les risques liés à un certain nombre d’agents pathogènes présents dans les eaux que nous distribuons.

À l’occasion de cette journée de travail, nous allons passer en revue les technologies existantes et leurs possibles utilisations dans les circonstances des interventions humanitaires. Puis, nous devrons nous poser la question du moment et du lieu où le traitement doit intervenir. À la source, avant distribution à l’ensemble de la population, ou à la maison, avant consommation par les membres du foyer.

L’accès à l’eau doit être examiné au fil des différentes étapes dans le temps d’une urgence. Fournir de l’eau à une structure de santé, c’est souvent l’affaire de quelques heures. Mais fournir un minimum d’eau à la population va être l’affaire de quelques jours, voire de quelques semaines. Fournir suffisamment d’eau à toute la population va être l’affaire de quelques semaines, voire de quelques mois. Ce sont des systèmes qui fonctionnent mais qui nécessitent plusieurs mois de travail pour être réellement efficaces en termes de qualité et de quantité. En cas de catastrophe naturelle, situations épidémiques inclues, par exemple une épidémie de choléra, les sites sont tellement nombreux que nos techniques habituelles montrent toutes leurs limites. En partie parce que nous avons des difficultés à définir les sites prioritaires au sein d’un nombre important de lieux d’intervention possibles. De plus, les systèmes d’approvisionnement en eau que nous avons appris à mettre en place dans les camps de réfugiés ou de déplacés imposent un travail de maintenance plutôt lourd et coûteux.

Ces difficultés font pencher la balance en faveur du traitement de l’eau à domicile par les familles elles-mêmes. Cela pourrait mieux répondre à la contrainte née de la dispersion des sites lors des catastrophes naturelles ou des épidémies survenant en dehors de camps (en « milieu ouvert ») ainsi qu’à la contrainte de la gestion du temps en urgence (les distributions de matériel pour les familles peuvent être plus rapides que l’installation d’un système collectif d’eau). Les coûts comparés des deux approches, traitement domiciliaire ou communautaire, pourraient être sensiblement équivalents. Mais MSF ne possède ni matériel ni stratégie pour le traitement à domicile. Explorer cette piste est un des objectifs de cette journée. L’expérience de l’hépatite E dans le camp de Mornay a montré les limites de nos indicateurs habituels de qualité : clarté, goût compatible avec la consommation, absence de coliformes fécaux et présence de chlore libre en concentration suffisante. Ils sont pertinents pour les contaminations bactériologiques mais non pour celles qui sont virales ou parasitaires. Le problème est identique en Europe, mais les concentrations relatives de virus et de bactéries dans l’eau ne sont pas les mêmes que sous les tropiques, comme le montrent certaines études. Pour la maîtrise des paramètres physico-chimiques, nous disposons d’outils assez commodes d’utilisation. Encore faut-il être renseigné par avance au sujet de la nature des risques dans la région considérée. Le travail de recueil préalable des données épidémiologiques locales et régionales concernant l’eau est trop peu souvent réalisé par les équipes de MSF. Quelle est la meilleure approche ? Faut-il s’acharner à démontrer la qualité de l’eau par de multiples mesures de contrôle ? Ne vaudrait-il pas mieux s’être correctement renseigné sur les données épidémiologiques disponibles à propos des risques physico-chimiques et infectieux présents dans la région ?

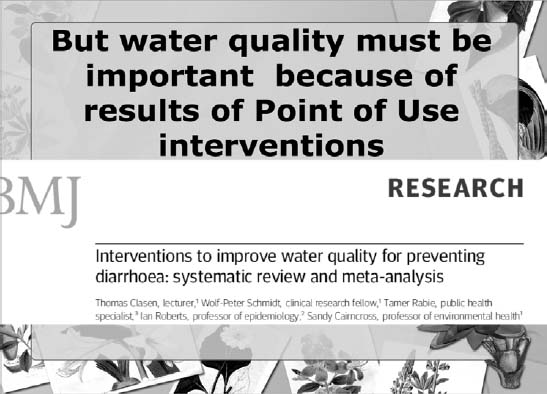

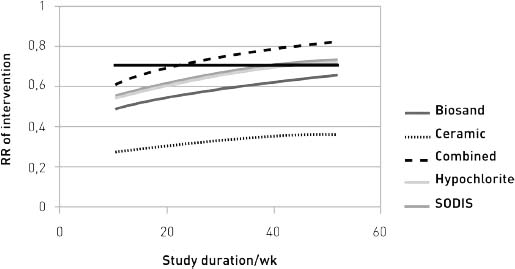

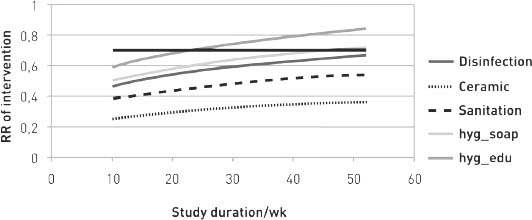

Mais les liens entre l’eau et la santé sont loin d’être clairs, et j’aurais peut-être dû commencer ma présentation par cela. En conséquence, comment savoir quelle préférence donner à telle ou telle autre stratégie ? Faut-il privilégier le traitement domiciliaire ? Un système collectif ? Les mesures d’hygiène et d’assainissement ? Les scientifiques sont divisés. Certains, comme Thomas Clasen, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, insistent sur le rôle fondamental joué par l’eau sur la santé et recommandent le traitement à domicile. D’autres, par exemple Sandy Cairncross, qui appartient à la même institution, pensent que la santé dépend plutôt des mesures d’hygiène et d’assainissement que de la quantité et de la qualité de l’eau. Nous reviendrons sur cette controverse au cours de la journée.

QUESTIONS À PROPOS DE L’INTERVENTION D’ÉTIENNE GIGNOUX ET DÉBAT SUR L’ENSEMBLE DES DEUX PRÉSENTATIONS PRÉCÉDENTES

Olivier Falhun, chargé de communication, MSF Paris

– Tu n’as pas abordé, Étienne, la façon dont on gère la norme en termes de quantités. Il existe une norme et pas mal de discussions à son sujet. Je crois que la norme est de 20 litres d’eau par jour et par personne, si je ne fais pas d’erreur. Est-ce un objectif que l’on essaie d’atteindre à tous les coups ?

Étienne Gignoux

– Il est important d’apporter en quantité de l’eau de qualité. Donc, on se fixe comme objectif 20 litres d’eau potable par personne et par jour. En pratique, c’est toujours une source de discussions. On verra aujourd’hui ce que veut dire potable dans nos circonstances de travail.

Francisco Diaz

– Je suis pour l’eau courante. L’eau doit couler du robinet à chaque fois qu’il est sollicité. C’est la meilleure façon de régler le problème de la quantité. Mais l’environnement et le contexte ne le permettent pas toujours. Vingt litres par personne et par jour restent la quantité qui nous satisfait si elle est atteinte assez vite. En réalité, nous tentons d’améliorer la production d’eau par étapes, en espérant atteindre ce seuil dans des délais raisonnables qui sont en rapport avec les situations de camps de réfugiés ou de déplacés. Dans le service de chirurgie d’un hôpital, la norme serait différente : plusieurs centaines de litres par jour et par patient, et cela devra être atteint dès le début de l’intervention.

Claire Magone, Crash, MSF Paris

– C’est une question peu documentée, mais j’ai l’impression que MSF réalise de moins en moins de forages. J’ai même l’impression que l’on n’en fait plus du tout. Par comparaison, pour avoir connu les mêmes contextes d’intervention dans le cas des pratiques d’Action contre la faim, j’ai le sentiment que MSF est moins favorable aux forages que d’autres ONG confrontées aux mêmes situations. Tu parlais tout à l’heure de l’ouverture de la boîte de Pandore des virus à partir de l’exemple de l’hépatite E. Cela ne fait-il pas pencher la balance en faveur des forages ?

Étienne Gignoux

– La remarque est pertinente. Effectivement, les eaux souterraines sont d’une meilleure qualité bactériologique. Cela résout potentiellement le problème des contaminations virales si elles sont jugées inquiétantes. Ce point demeure à éclaircir, mais mon opinion est que nous devons nous en préoccuper. Le forage, c’est l’alternative qui permet de résoudre ce problème car nous avons vu que le chlore ne détruisait pas tous les virus lors du traitement des eaux de surface. Néanmoins, forer dès la première phase d’une urgence, la première semaine, est très difficile. Je n’ai pas souvent rencontré des organismes d’aide capables de forer avec succès dans des délais aussi courts. Les conditions, notamment géologiques, nécessaires pour réussir ne sont pas toujours réunies. C’est pourquoi la tentation d’utiliser une eau de surface reste forte.

Jérôme Léglise, Référent Eau et Assainissement, MSF Paris

– C’est vrai que nous ne faisons pas de forages en ce moment à la suite d’une décision de la direction des opérations. Mais il suffirait de se retrouver dans un contexte où le besoin soit à nouveau identifié pour reprendre cette activité. Forer est possible dans les camps de déplacés ou en « milieu ouvert » mais, bien sûr, dans un deuxième temps, en post-urgence. Nous avons fait quelques campagnes de forage : en Thaïlande, en République démocratique du Congo (RDC) et au Tchad (2007). Depuis lors, l’activité est suspendue. La roue pourrait tourner.

Gilles Roche, médecin, membre de l’Académie de l’eau

– En parlant de norme, avez-vous édicté, en tant que MSF, des spécifications précises audessous desquelles vous ne délivrez pas l’eau ?

Francisco Diaz

– Notre credo : il existe toujours un procédé pour améliorer la qualité. Prenons l’exemple d’une eau de surface, le plus souvent polluée, par définition. La simple décantation, la sédimentation sans adjuvant chimique et son exposition au soleil devraient améliorer sa qualité. Le plus souvent, nous disposons de chlore et de produits chimiques pour amplifier l’effet de la sédimentation. Alors, l’objectif est d’obtenir une eau claire, de faible turbidité (inférieure à 5 Nephelometric Turbidity Unit, NTU) et une concentration résiduelle en chlore libre entre 0,3 et 0,6 gramme par litre. C’est l’objectif que nous essayons d’atteindre partout. Mais quand cela n’est pas possible, il n’y a pas d’autre choix que de donner quand même de l’eau.

Damien Mouly, Institut national de veille sanitaire (INVS)

– Je travaille à l’INVS, notamment sur le sujet « eau et santé ». En comparaison de vos systèmes de traitement de l’eau, il existe beaucoup d’endroits en France où les dispositifs ne sont pas aussi élaborés. Notamment en matière de prétraitement : souvent, l’eau est seulement désinfectée. Il y a donc certaines approches qui pourraient être comparées.

La sécurisation de la qualité de l’eau ne passe pas uniquement par la mesure de la qualité bactériologique ou chimique, mais également par la surveillance de signaux d’alerte. Les signaux d’alerte peuvent être environnementaux, par exemple la pluviométrie. Les incidents en matière de traitement de l’eau sont souvent de bons indicateurs. Beaucoup d’épidémies sont survenues à la suite d’une pollution de la ressource et d’une défaillance simultanée du traitement. Au-delà de la surveillance de la qualité de l’eau, avez-vous une approche globale afin de détecter précocement un risque et prévenir une dégradation ?

Étienne Gignoux

– En France, assurer la qualité de l’eau, c’est sécuriser la ressource. L’établissement de périmètres de sécurité, rapprochés ou étendus, afin de protéger la source dans laquelle l’eau est puisée, est difficile dans nos circonstances de travail.

Cependant, en ce qui concerne les incidents de traitement de l’eau, ils sont enregistrés par écrit et suivis, parfois plusieurs fois par jour. Mais comme vous l’avez fait remarquer, cela reste un indicateur de qualité et non un indicateur permettant de détecter une augmentation du risque. La production et la distribution collectivisées de l’eau peuvent rendre les consommateurs moins vigilants car il est tentant de laisser la responsabilité au système. Passer d’un système d’eau collectif aux systèmes d’eau familiaux implique que la responsabilité en matière de qualité de l’eau soit transférée à la famille. Dans le traitement de l’eau à domicile, il y a un gros risque que les gens ne fassent pas l’entretien nécessaire de leur système. Cela indique la nécessité de systèmes qui soient capables de détecter les problèmes et d’interrompre la production quand la qualité n’est plus assurée.

Pour répondre à la question, j’imagine mal dans les circonstances du travail humanitaire de placer des capteurs un peu partout dans l’environnement pour anticiper les problèmes. En revanche, il est connu que, dans une zone karstique,Le karst est une structure géomorphologique résultant de l’érosion hydro-chimique et hydraulique de formations calcaires. Les structures karstiques concernent environ le cinquième de la superficie continentale de la Terre. Les karsts présentent pour la plupart un paysage tourmenté, un réseau hydrographique essentiellement souterrain et un sous-sol creusé de nombreuses cavités : reliefs ruiniformes, pertes et résurgences de cours d’eau, grottes et gouffres. http://fr.wikipedia.org/wiki/Karstla pluie va avoir une incidence sur la turbidité de l’eau. La solution, c’est d’avoir un système de traitement qui ne soit pas fondé sur un seul procédé mais sur plusieurs, par exemple le chlore et les rayonnements UV. Cela pourrait constituer une sécurité. Quand l’un des deux procédés dysfonctionne, l’autre assure quand même la désinfection.

Peggy Pascal, responsable des référents techniques au siège de Solidarités International

– Je voulais revenir à la question des standards en eau (20 litres d’eau par jour et par personne) et plus largement sur la démarche Sphère. Je pense que ce travail de standardisation a été mené, à l’époque, pour pousser les ONG à homogénéiser leurs pratiques en définissant un cadre afin d’essayer de tirer la qualité vers le haut. Mais cela représente aussi un sérieux danger. Cela peut conduire à oublier les particularités de certains contextes. Dans le cas du Tchad, le danger de vouloir s’en tenir aux normes Sphère est de puiser à l’excès dans les sources fossiles (eaux souterraines collectées quand le climat de la région était différent et qui de ce fait ne sont pas renouvelées). Donc, il ne faut pas oublier l’importance de comprendre d’où vient l’eau parce que, sinon, on se retrouve avec une pénurie d’eau dans les camps. C’est le problème que l’on a aujourd’hui dans certains camps au Tchad, et avec des conséquences dramatiques à long terme pour les populations locales. D’où l’importance de passer du temps sur le diagnostic initial des ressources disponibles.

Au-delà de ses aspects techniques, un forage est aussi un point d’eau permanent. La réalisation d’un tel ouvrage dans le Sahel peut provoquer de sérieux conflits portant sur l’eau et sur le foncier. Dans ce contexte, il existe des droits sur l’eau et sur la terre qui sont extrêmement complexes. Les ONG vont mettre des années à les pointer du doigt et à commencer à les comprendre. Au nord du Mali, des dizaines de morts sont survenues parce que des forages avaient été faits dans des zones à propos desquelles l’importance de prendre en compte le droit à l’eau et le droit du sol n’avait pas été comprise.

Francisco Diaz

– Ces questions sont la réalité du quotidien des acteurs de terrain. Quels choix faire ? Doiton réguler les quantités d’eau en fonction de son origine, de la durabilité de la réserve ou doiton satisfaire le besoin exprimé au détriment d’une gestion à plus long terme de la ressource ? D’où l’importance que ces sujets soient débattus avec les « bénéficiaires » eux-mêmes ainsi qu’avec les autorités, les représentants de l’État et les organismes d’aide. Les choix doivent être réalisés ensemble pour être assumés par tous car il n’y aura pas de « bon » choix si on agit sous la contrainte. C’est plutôt ma perspective. On parlera plus en détail des enjeux sociaux, économiques et politiques locaux lors de la présentation de Thierry Ruf, cette après-midi.

Paul R. Hunter, professeur de microbiologie, Université d’East Anglia, Royaume-Uni

– Premièrement, pour revenir à la question de l’hépatite E, vous avez dit que la courbe de mortalité était assez élevée. Etait-ce la mortalité spécifique pour cette pathologie qui était élevée, ou la mortalité par rapport à l’ensemble de la population ?

Rebecca Freeman Grais

– Dans le nord de l’Ouganda, l’une des conclusions de leurs enquêtes était très intéressante, et possiblement différente de ce qu’on trouve dans d’autres documentations sur l’hépatite E. Mais le problème, bien sûr, est qu’ils ont évalué la mortalité sur la base de rapports d’autopsie oraux. Il s’agit donc d’une attribution rétrospective de décès d’enfants à l’hépatite E chez des enfants asymptomatiques. Par conséquent, je crois qu’il y a potentiellement des problèmes méthodologiques quant à l’attribution de décès d’enfants à l’hépatite E. Surtout dans un contexte où la mortalité infantile est déjà élevée. Il serait plus intéressant d’observer le différentiel entre un nombre normal de décès prévisibles et une surmortalité. Dans le cas qui nous occupe, les décès excédentaires ont été attribués aux morts d’enfants. Mais le seul autre point intéressant, c’est ce précédent de mortalité infantile élevée chez des enfants asymptomatiques en ex-Union soviétique. Il existe donc un autre exemple de ce phénomène.

J’ai parlé hier soir aux personnes qui ont fait cette étude. Elles semblent avoir la même réaction que moi, dans une certaine mesure, avec l’exemple de Mornay. Nous n’avons pas le degré de compréhension suffisant, et ces investigations sont faites par des gens comme moi. Or ce n’est pas mon domaine d’expertise. Parfois, on ne sait même pas ce qu’il faut rechercher. Nous devons travailler à l’élaboration de méthodes épidémiologiques qui soient mieux adaptées à l’étude des épidémies d’origine hydrique.

Paul R. Hunter

– Oui, parce qu’une des choses qui me frappe toujours à propos de l’hépatite E, c’est qu’en de nombreux aspects, à l’exception d’une mortalité accrue, notamment chez les femmes enceintes, elle ressemble beaucoup à l’hépatite A, qui est également très résistante au chlore, résistante aux hautes températures. Et qui cause une infection essentiellement asymptomatique chez les enfants, et seulement un enfant sur vingt va développer une pathologie vraiment grave, et c’est le groupe où l’on voit des formes d’insuffisance hépatique aiguës, ce qui est souvent ce qui tue avec l’hépatite A. Et c’est probablement parce que ces enfants n’avaient pas un très bon système immunitaire, et quand votre système immunitaire est faible, ça vous tue.

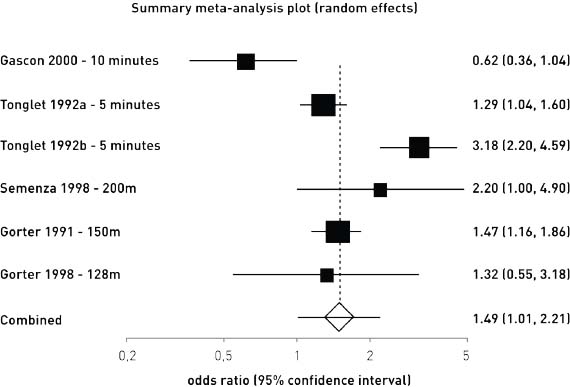

L’autre problème, c’est qu’en matière d’approvisionnement en eau, on discute pour savoir ce qui est préférable – la qualité ou la quantité ? Et : pouvons-nous respecter des standards normaux ? Bien que ce débat soit très intéressant, je crois qu’il passe à côté d’une chose très importante. Quoi que nous fassions, nous ne devrions pas nous laisser arrêter par le fait que peut-être nous n’allons pas pouvoir atteindre des normes internationales prédéfinies. On ne pourra jamais avoir une pollution zéro. On n’y arrive pas, et l’on constate de plus en plus qu’en fait, si on commence à apporter des améliorations, cela peut avoir des conséquences non négligeables – bien avant d’atteindre un standard prédéfini, qui de toute façon, peut ne pas être juste ni utile dans un contexte africain. Quand j’ai travaillé à l’OMS, nous nous sommes démenés pour essayer d’obtenir une recommandation internationale qui conseille de ne pas attendre de pouvoir respecter des normes européennes, mais plutôt d’améliorer l’accès, d’améliorer la qualité.

L’autre aspect, c’est que si vous faites quelque chose, il faut que ce soit durable. Et quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas vous contenter d’un système fait pour durer six mois, et qui ensuite va tomber en panne. Et le problème est que beaucoup d’ONG creusent des puits qui marchent bien pendant six mois, puis qui tombent en panne ou cessent de fonctionner pendant la saison sèche, quand on en a le plus besoin. Dans ce cas, vous risquez d’aggraver la situation, vous risquez d’augmenter la charge de la maladie. Si votre projet est d’offrir un accès facile à l’eau, il est possible que de plus en plus de gens décident de s’installer à proximité du point d’eau, et puis il cesse de fonctionner, et tout à coup vous avez dans la région plus de problèmes graves liés à l’eau qu’avant votre intervention. Je crois que c’est quelque chose que beaucoup d’ONG ne veulent pas savoir.

Francisco Diaz

– Peut-être, avant de passer la parole aux autres intervenants, pouvons-nous développer un peu le sujet de l’impératif de stabilité dans le temps d’un système d’eau afin d’éviter les impacts négatifs.

Jérôme Léglise

– Je crois que c’est l’une des raisons d’être de la journée d’aujourd’hui. Mais nous intervenons précisément dans des situations différentes qui ne sont pas « durables, normales, stables, établies ». Où il faut quand même trouver, du moins à moyen terme, un optimum entre cette stabilité, cette durabilité, et l’amélioration rapide de l’état des choses. Parce qu’il s’agit de sauver des vies dans les premiers temps d’une intervention. Le puits durera-t-il plus de six mois, un an, voire plus ? Pour beaucoup de praticiens, se poser de telles questions dans le temps de l’urgence évoque le fait de se perdre en conjectures. Je suis tout à fait d’accord sur les questions de durabilité, c’est une fois de plus un optimum.

Jean-Hervé Bradol, Crash, MSF Paris

– En réalité, dans l’exemple de Mornay, les premières interventions sur ce site démarrent en septembre 2003. L’épidémie, souvenez-vous de la présentation de Rebecca, survient fin juilletdébut août 2004, presque un an après. Je dis cela pour questionner la typologie avec laquelle nous fonctionnons : urgence signifiant courte durée.

Il faut rappeler aussi que ce site était, avant le déplacement de population, un gros bourg commercial. Des forages avaient été réalisés par Oxfam et l’Unicef dans le cadre d’un projet de développement, ce qui nous a permis de comprendre que l’eau qui ne venait pas de ces forages transmettait l’hépatite E : l’eau de surface chlorée et distribuée par MSF. Il faut aussi rappeler que nous avions identifié une entreprise soudanaise de forage qui avait accepté d’opérer dans cette zone dangereuse.

Dernier élément pour épaissir un peu le contexte : rapidement, les équipes des opérations s’interrogent sur le devenir des camps de déplacés. Ne sont-ils pas en train de devenir des lieux d’habitation permanents ? Le territoire a été réaménagé par la violence, mais cela ne veut pas dire que cette nouvelle organisation territoriale disparaîtra avec la fin de la guerre civile.

Marc Laimé, journaliste, Le Monde diplomatique

– Avez-vous pensé à documenter a posteriori l’impact des améliorations que vous mettez en avant ? Que se passe-t-il après, dans la situation de post-crise ? Quelle est la pérennité des équipements mis en place ? Pouvez-vous évaluer l’effet des interventions en urgence sur la période qui suit ?

Second point : à l’occasion de la journée d’aujourd’hui, avez-vous été contactés ou approchés par le gouvernement ou l’Agence française de développement, dans la perspective du 6e Forum mondial de l’eau, qui se tiendra à Marseille en 2012 ? En considérant simplement la situation de l’Afrique, on voit aujourd’hui que des centaines d’intervenants en matière d’eau et d’assainissement sont présents. Comment inscrivez-vous votre problématique spécifique dans ce qui a été évoqué tout à l’heure, dans le « global circus » de l’accès à l’eau et à l’assainissement ? En 2012, la France va faire la leçon à la terre entière. Depuis quelques mois, on soutient que l’ONU a adopté un droit universel d’accès à l’eau, ce qui est une vaste plaisanterie.

Francisco Diaz

– Pour répondre à la question de Marc Laimé, il ne nous est pas toujours possible de suivre l’évolution des situations dans la durée tout simplement parce qu’en tant qu’acteurs d’urgence nous sommes déjà partis quand la question de la pérennité de nos installations se pose. La deuxième question de Marc Laimé porte sur le 6e Forum mondial de l’eau qui se tiendra à Marseille en 2012. Je voudrais dire que nous sommes en dehors de ce « global circus ». Au point de ne pas en saisir les enjeux, ce qui est regrettable. Pour mieux les comprendre, nous avons programmé le sujet pour la troisième session. Il sera introduit par Benoît Miribel.

François Mansotte

– Étienne, j’ai beaucoup apprécié qu’à la fin de votre présentation vous parliez d’une certaine forme de controverse. Je ne suis pas sûr qu’il y ait vraiment une controverse. Il y en a une à condition d’avoir des cultures différentes. Mais à partir du moment où l’on a compris que le danger, c’est de polluer le propre par le sale, la controverse s’estompe. La pollution de la ressource peut intervenir dans différentes situations. Si on puise dans une rivière polluée en amont par des déjections, si on travaille dans une zone karstique ou si le forage n’est pas protégé, alors, on aura bien sûr une épée de Damoclès au-dessus de la tête.

Ensuite, le traitement peut être plus ou moins bien géré, de même que le transport et le stockage de l’eau à domicile, ce qui est un point majeur. Le dernier point est l’hygiène générale des personnes. L’idéal est qu’elles se lavent les mains avant de manger et après défécation. On a une espèce de triangle : l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène générale. Ce triangle peut être plus ou moins en équilibre.

Peut-être, du fait de mon intervention précédente, avez-vous jugé que j’avais un avis négatif sur MSF. Bien au contraire, je trouve que vous faites du bon travail dans un contexte difficile. À partir des indicateurs de qualité de l’eau brute, de qualité du traitement, de qualité du stockage, de qualité de l’hygiène, il est possible de qualifier la situation comme étant relativement sécurisée ou en très grand déséquilibre. Je pense que c’est ça la question de base : le système d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’hygiène est-il robuste ? Du fait que vous intervenez sur le court et le moyen terme, si le système est en très grand déséquilibre, vous ne devez pas imaginer faire l’économie d’une épidémie.

Étienne Gignoux

– Je suis tout à fait d’accord avec vous à propos de l’importance du triangle EHA (eau hygiène et assainissement). Effectivement, c’est un ensemble. Mais reprenons l’exemple de Mornay, où nous avons conclu que l’épidémie était propagée par le réseau d’eau. Dans cet exemple, le travail avait été mené dans les trois directions, de concert avec nos partenaires : hygiène (Concern) et assainissement (Unicef). Pourtant, une épidémie s’est propagée. Le système a été pris en défaut. Pour éviter cela, il faudrait faire d’énormes investissements. C’est sur cela que porte la controverse. Faut-il concentrer nos efforts pour réaliser un petit saut qualitatif au prix d’un énorme investissement ? Dans l’exemple de Mornay, la seule solution alternative était le forage. Forer dans ces conditions est assez compliqué. D’où la controverse : cela en vaut-il la peine ? Je n’ai pas la réponse.

Agnès Alexandre-Bird, ingénieur sanitaire, Agence régionale de santé (ARS) de Rhône-Alpes

– J’ai eu à intervenir en 2004 à la fin d’une épidémie d’hépatite E dans un camp de réfugiés au Tchad. Je ne peux pas dire que j’ai trouvé les causes de cette épidémie. Il y avait, quand je suis arrivée, des puits ouverts, bien gérés mais avec un traitement au chlore mal fait. Ma question concerne l’effet du chlore sur les virus. Vous l’avez posée, mais j’espère qu’elle va recevoir quelques réponses cette après-midi. La littérature nous dit : plus de chlore, plus de concentration et plus de temps de contact. J’imagine que cela a été établi à partir d’études scientifiques. Si cela ne suffit pas, existe-il des connaissances expliquant pourquoi cela n’est pas efficace ?

Joël Mallevialle, ingénieur sanitaire

– Cela me gêne toujours un peu que l’on dise « ce truc ne marche pas » et « cet autre truc marche ». En fait, on est entre les deux, et ça dépend de la qualité de l’eau et de l’hydraulique. À propos du temps de contact, quelque chose est aussi parfois oublié dans les usines en France : le temps de contact ne se calcule pas en divisant le volume par le débit. Pour apprécier le temps de contact, il faut connaître l’hydraulique dans le réacteur où la chloration est faite. Sinon, quand vous pensez avoir dix minutes de temps de contact, cela peut être en réalité une minute, une fois l’hydraulique prise en compte. C’est souvent en raison de ce type d’erreur, se contenter du dosage de chlore résiduel sans correctement prendre en compte les autres paramètres, que le chlore est considéré à tort comme en échec. Par ailleurs, le chlore n’est pas la panacée. Je détaillerai tout cela dans ma présentation cette après-midi.

Gilles Isard, chef de mission de MSF en Chine

– Un aspect n’a pas été évoqué : c’est le coût. J’ai quand même l’impression que c’est une vraie limite, notamment à MSF. Le préjugé commun est de penser que fournir de l’eau doit ne presque rien coûter. Le sentiment est que les dépenses liées à l’eau ne doivent pas peser sur le budget des opérations. J’aimerais connaître le coût des solutions techniques au problème des virus non détruits par les dosages habituels de chlore, par exemple celui de l’osmose inverse. Combien coûte 1 m3 d’eau traitée par osmose inverse ? Est-ce qu’une augmentation du budget attribué au traitement de l’eau en urgence nous permettrait d’être capables d’amener de l’eau en quantité suffisante et d’une qualité bien au-delà de celle d’aujourd’hui ?

Nous sommes capables de dépenser des sommes importantes pour le traitement médical d’un patient, parfois plusieurs centaines d’euros par an, mais on a l’impression que fournir de l’eau à un individu ne devrait pas coûter plus de quelques centimes d’euros. Je ne connais pas les chiffres précis. Mais je pense que si on divisait le coût de la mise en place et de la maintenance de nos systèmes par le nombre de personnes et le nombre de jours, on s’apercevrait alors que la dépense est infime. Je voudrais connaître votre avis sur ce point : la limite n’est-elle pas plus financière que technique ?

Francisco Diaz

– L’aspect financier est peut-être un obstacle, mais ce n’est pas le seul. Si nous mobilisons plus de moyens financiers, aurons-nous plus de résultats au regard des problèmes examinés aujourd’hui ? C’est une question importante. Mais plus que les limites financières, le caractère principalement médical de MSF fait du traitement de l’eau un objectif secondaire. L’absence de nos collègues des opérations et du département médical à cette journée illustre cette difficulté. Gilles, quelle était ton autre question ?

Gilles Isard

– Si l’on veut traiter à la fois les virus, les bactéries et les parasites, l’osmose inverse doit faire partie des solutions techniques possibles. Combien coûte le traitement de l’eau avec l’osmose inverse aujourd’hui avec les procédés existants ? Serait-il possible d’obtenir les quantités dont nous avons besoin ? Est-ce une approche envisageable ou cela est-il complètement hors de prix ?

Francisco Diaz

– On va reprendre le sujet cette après-midi, mais, juste pour vous faire patienter : nous avons fait une étude au moment du conflit au Liberia (2003) lors d’une épidémie de choléra dans la ville de Monrovia. À l’époque, une unité de traitement plutôt faible, un débit de 1 mètre cube par heure, coûtait 20 000 dollars. Le volume de l’unité de traitement, 2 à 3 mètres cubes, tient sur un pick-up. Obtenir des débits plus importants, de l’ordre de 20 mètres cubes par heure, nécessite un dispositif dont le volume est proche de celui d’un camion semi-remorque. Son coût est de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’euros.

Peter Maes, EHA, MSF Bruxelles

– Le coût doit être en rapport avec l’étendue des responsabilités. Je me rappelle les problèmes qu’on a eus avec la fourniture d’eau aux populations du Soudan pendant la crise nutritionnelle de 1999. J’aurais été très malheureux si nous n’avions pas réussi à prépositionner une machine de forage, même si c’était coûteux. Mais autre chose m’a frappé : l’absence complète de réglementation, en un sens. Par exemple, ce fameux Pur®, une sorte de sachet miracle vendu par une entreprise privée. Si vous avez de l’eau turbide, vous versez le sachet dedans et, normalement, c’est la solution miracle, au final, on obtient un chlore résiduel libre adéquat. Nous l’avons testé partout dans le monde et quelquefois ça marche, mais, très souvent, ça ne marche pas. Et on voit ces sachets expédiés aux quatre coins du monde, dans des conteneurs subventionnés par l’Unicef et autres. C’est vendu par Procter & Gamble®. Il y aurait lieu de faire un peu de plaidoyer dans ce domaine, et MSF est une bonne machine à plaidoyer.

Gilles Roche

– L’animation de diapositives concernant la stratégie MSF de l’accès à l’eau est très bien. C’est simple, clair, opérationnel, et il y a une stratégie. Il est un peu dommage que vous n’ayez pas présenté le pendant en termes d’assainissement, voire de formation à l’hygiène. Comme le disait François Mansotte, ces différents aspects sont complètement liés, notamment en situation pré-épidémique ou épidémique. Pouvez-vous en dire quelques mots ?

Étienne Gignoux

– Nous sommes bien d’accord à propos de ce triangle (eau, hygiène, assainissement). Nous en parlerons un peu cette après-midi, mais nous avions choisi de centrer la journée sur l’eau, et donc je me suis limité à cela dans ma présentation.

Dominique Maison

– Pour rebondir sur la question du coût, je pense qu’elle est en fait plus complexe car il y a beaucoup de facteurs externes. On peut effectivement dépenser beaucoup pour du matériel qui n’est pas nécessairement efficace sur place. Je rejoins tout à fait Peter Maes sur cette question. Il existe encore à mon sens un certain flou quant à savoir ce qui est efficace et ce qui ne l’est pas ainsi que sur les conditions d’utilisation et d’engagement de ces procédés sur les terrains d’intervention humanitaire. Par exemple : la distribution de chlore pour l’usage familial induit-elle une dépendance de la part de la population ? L’approvisionnement serat-il régulier ? Pendant quelle durée ce procédé sera-t-il utilisé ? Combien cela coûte-t-il ? Je prends l’exemple d’Haïti : les autorités locales ont très clairement indiqué dès les deux premiers mois de l’intervention que leur objectif était le retour à la situation antérieure en termes de marché et de distribution de l’eau dans Port-au-Prince. Alors que le système auparavant en place peinait à satisfaire les besoins, malgré les efforts des ONG. Je crois que c’est un point essentiel du plaidoyer : l’intervention ne peut pas se limiter à l’allocation de moyens sur place et à la programmation d’un désengagement en quelques mois. On va avoir un impact direct sur la situation au moment de l’urgence, pendant quelques mois. Mais, si on baisse la garde, si on ne prévoit pas les solutions de rechange et si on ne prévoit pas l’inscription dans la durée, alors, les problèmes initiaux resurgissent. L’étude des coûts doit inclure non seulement la dépense initiale, mais aussi les coûts induits par les conséquences sanitaires d’un échec et ceux qu’impliquent des interventions répétées dues au manque de durabilité du système initialement mis en place. Cet argument est important quand nous plaidons pour une amélioration des systèmes d’eau.

Fabrice Weissman

– Je voudrais revenir sur la question des standards et des forages. En écho à la remarque de notre collègue de Solidarités, je suis tout à fait d’accord avec l’idée qu’il ne faut pas appliquer les standards de façon mécanique. Par exemple, les habitudes de consommation d’eau au Sahel sont très différentes de celles que l’on a pu observer au Sri Lanka. Vingt litres d’eau par personne et par jour pour un nomade du Darfour, c’est beaucoup. Le paysan Sri Lankais vit lui dans une société parfois qualifiée de civilisation hydraulique. Il distingue l’eau de cuisson, celle de lavage, dont la consommation est très importante, et l’eau de boisson. En conséquence, la conception de notre dispositif d’approvisionnement doit tenir compte de ces différences. Je pense que nous essayons d’y prêter attention, mais il faut poursuivre afin d’acquérir une meilleure compréhension des spécificités sociales et culturelles de l’usage de l’eau. Bien entendu, les enjeux politiques liés à la création de points d’eau permanents posent des questions fondamentales.

Les forages me semblent a priori l’une des options les plus accessibles pour répondre à une série de problèmes rencontrés lors du traitement des eaux de surface. Je voudrais savoir quel bilan nous tirons des forages réalisés par MSF. Je pense à ceux qui sont réalisés avec le matériel déplaçable sur un pick-up qui est souvent utilisé par Action Contre la Faim. J’ai aussi le sentiment, d’après ta description, que pour avoir une politique de forage plus efficace, il serait plus pertinent de s’adresser à des compagnies locales qui ont déjà une connaissance du terrain. La disponibilité du matériel augmente la rapidité et les chances de succès. Quel bilan tironsnous des campagnes de forage faites par MSF avec ce matériel de faible encombrement et très mobile ?

Étienne Gignoux

– Si je m’exprimais sur le bilan de nos campagnes de forage, je serais à la fois juge et partie. On pourrait dire qu’il est finalement plus intéressant de travailler avec des entreprises locales. Le seul problème est qu’en urgence, particulièrement dans nos contextes d’intervention, elles ne viennent pas. Le Tchad est un très bon exemple. À Dogdoré (2007), personne ne voulait venir. On les a tous sollicités, mais ils n’étaient pas fous. Ils restent chez eux, dans ces caslà. Par ailleurs, les autres ONG ne voulaient pas venir non plus. La seule option était de le faire nous-mêmes.

Francisco Diaz

– Les difficultés d’accès aux zones où nous intervenons ne sont pas le seul problème. Ce savoir-faire n’existe pas toujours dans la région concernée. Au fin fond du Katanga, ce n’est pas toujours évident de trouver une entreprise disponible et compétente pour faire des forages. Il faut toujours disposer de plusieurs options afin de pouvoir être à l’aise avec une externalisation de l’activité comme avec un développement en interne de ce savoir-faire.

Le problème de fond est l’irrégularité de nos actions, qui ne nous permet pas de maintenir ce savoir-faire. Pour conserver un savoir-faire et le développer de manière ambitieuse, il faut une masse critique d’activité qui constitue la source du savoir. Ensuite, nous devons disposer de ressources humaines compétentes et de matériel « dernier cri », c’est-à-dire adapté à nos besoins spécifiques. Le caractère aléatoire de nos activités rend très difficile de garantir que nous serons capables de répondre quand une nouvelle intervention sera demandée. On nous demande alors d’être excellents, très rapides, innovants (c’est le mot à la mode), et cela n’est pas possible sans avoir des activités régulières dans ce domaine. C’est notre réalité opérationnelle. Ces dernières années, nous avons médicalisé nos opérations. Nous travaillons plus souvent dans des hôpitaux ou en réponse à des épidémies. Dans ces contextes, nos activités sont différentes de celle qui consiste à fournir de l’eau à la population d’un camp de réfugiés. Voilà les données du problème d’organisation que nous avons pour développer et stabiliser nos savoir-faire. À nous de trouver des solutions.

Jean-Hervé Bradol

– Je voudrais revenir sur la question des standards, qui me semblent poser problème d’une part par leur côté statique et d’autre part par leurs faiblesses. Les experts nous disent qu’une gestion dynamique du risque est la meilleure approche. En revanche, dans notre environnement professionnel, les manuels, par exemple le guide de poche de Sphère, nous demandent d’atteindre une certaine quantité et une certaine qualité. Un technicien sanitaire a besoin de certitudes. Ai-je accompli mon travail ou non ? Quand les standards de quantité et de qualité sont respectés, le technicien sanitaire et son superviseur ont souvent l’impression trompeuse que tout risque est écarté. C’est la conséquence de l’utilisation d’un indicateur de qualité, et cela souligne l’intérêt de procéder à une analyse des risques. Les standards en vigueur ne permettent pas de se prémunir de tous les dangers. Des parasites, des virus, des bactéries, des toxines passent au travers des mailles du filet. De même pour les risques chimiques, qui ne sont pas couverts par les standards en usage. L’exemple de la pollution arsenicale des eaux souterraines du Bangladesh rappelle que le danger persiste quand la norme a été respectée. Je partage l’opinion de Gilles Isard à propos d’une relation entre des standards aussi faibles et une forte contrainte économique.

Dominique Maison

– Une petite question de vocabulaire : les mots « référence », « standard » et « norme » ne sont pas interchangeables. Sphère fixe des références. Donc, on est bien dans une attitude de progrès, d’homogénéité et d’amélioration qui correspond aux situations que nous connaissons. Quant aux normes, elles sont définies réglementairement par la plupart des pays. Elles ont un sens régalien, réglementaire. Les contraintes de l’urgence ou la méconnaissance de la réglementation nationale, une mauvaise excuse, entraînent parfois le non-respect de ces normes. Si les intervenants ne sont pas en mesure de les respecter, ils devraient au moins les connaître. La puissance publique est théoriquement capable de les contrôler et de sanctionner. Je ne m’étendrai pas sur les difficultés que rencontrent certains pays dans ce domaine.

Dans notre environnement professionnel, on parle bien de références. Ces références renvoient à un niveau de risque. C’est sur cela que portent les réunions de consensus auxquelles participe le Pr. Paul HunterVoir session suivante. : pour s’accorder sur la bonne référence, le bon indicateur. À propos des références de Sphère, les remarques peuvent être adressées à Oxfam, qui procède en ce moment à une mise à jour du guide sur la partie qui nous intéresse, l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Toutes les contributions sont bienvenues.