Jean-Hervé Bradol & Jean-Hervé Jézéquel

Médecin, diplômé de Médecine tropicale, de Médecine d'urgence et d'épidémiologie médicale. Il est parti pour la première fois en mission avec Médecins sans Frontières en 1989, entreprenant des missions longues en Ouganda, Somalie et Thaïlande. En 1994, il est entré au siège parisien comme responsable de programmes. Entre 1996 et 2000, il a été directeur de la communication, puis directeur des opérations. De mai 2000 à juin 2008, il a été président de la section française de Médecins sans Frontières. De 2000 à 2008, il a été membre du conseil d'administration de MSF USA et de MSF International. Il est l'auteur de plusieurs publications, dont "Innovations médicales en situations humanitaires" (L'Harmattan, 2009) et "Génocide et crimes de masse. L'expérience rwandaise de MSF 1982-1997" (CNRS Editions, 2016).

Directeur adjoint pour l'Afrique de l'Ouest, International Crisis Group

Jean-Hervé Jézéquel a d'abord travaillé en tant que consultant pour Crisis Group en Guinée en 2003, avant de devenir analyste senior pour la région du Sahel en mars 2013. Il a également travaillé pour Médecins Sans Frontières en tant que coordinateur terrain au Libéria et chercheur.

PARTIE 1 Journée d’étude du CRASH : la malnutrition est-elle soluble dans la médecine humanitaire ?

Le Centre de réflexion sur l’action et les savoirs humanitaires (CRASH) a organisé le 11 mars 2009 une journée de réflexion sur la place de la nutrition dans l’action humanitaire médicale. Après trois années de croissance des activités de soin et de plaidoyer, la nutrition est arrivée à une nouvelle croisée des chemins : la « scène nutritionnelle » s’est en effet beaucoup transformée ces dernières années (nouveaux acteurs, nouveaux produits, nouveaux financements). Ces changements, que MSF a en partie suscités, nous ont en retour amenés à interroger lors de cette journée d’étude le rôle que l’association pourrait encore jouer dans ce secteur de l’aide humanitaire. Il est apparu nécessaire de faire le point sur ce que nous avons appris de nos expériences opérationnelles et sur les choix qui s’offrent à nous pour demain : quelles situations (d’insécurité nutritionnelle) souhaitons-nous investir et avec quels objectifs ? Qu’apportent nos connaissances et nos techniques médicales face à un problème qui a de fortes dimensions économiques, sociales et politiques ? Comment ajuster nos ambitions et nos opérations dans des contextes où les acteurs de l’aide et les gouvernements sont plus présents qu’hier ? C’est autour de ces trois thématiques (les situations ; l’état des connaissances et des techniques ; le jeu des acteurs et la définition des nouvelles politiques) que nous avons donc organisé cette journée de réflexion. L’objectif était de mettre à jour les différents points de vue qui animent MSF sur la nutrition et de susciter un débat autour des différentes options qui s’offrent aujourd’hui à nous. L’examen contradictoire des trois thématiques retenues avait également pour but de créer les conditions propices à l’évolution de nos orientations opérationnelles et politiques.

De manière pratique, cette journée s’est organisée autour de trois panels de deux heures, introduits par deux courtes communications, et suivis des débats. Les pages qui suivent retranscrivent l’essentiel des échanges que nous avons eus lors de la journée du 11 mars 2009.

1ÈRE SESSION : LES SITUATIONS

Des millions de dénutris réapparaissent chaque année dans des contextes d’une grande diversité : camps de réfugiés ou de déplacés, grandes villes et espaces ruraux, régions du Sahel ou du sous-continent indien, prisons, orphelinats, etc. Par quel bout saisir le problème ? Autrement dit, comment « trier » les patients ? Quelles situations MSF souhaite-t-elle investir en priorité et avec quels objectifs ? Faut-il aller rechercher des terrains propices à la recherche opérationnelle ou investir les « fronts du refus » restés à l’écart des changements importants obtenus ces dernières années ? Faut-il chercher la malnutrition/la mortalité infantile dans les bidonvilles ou dans les campagnes ? Faut-il privilégier les situations exceptionnelles ou investir les zones dans lesquelles les taux élevés de malnutrition sont « habituels » sinon « normaux »? Les discussions du premier panel renvoient MSF aux savoirs et aux représentations que l’association se fait de ces situations : ce que nous en savons détermine aussi ce que nous comptons y faire. Et justement, que savons-nous aujourd’hui de ces grands foyers de malnutrition et plus largement de surmortalité infantile en Afrique sub-saharienne ou en Asie ? Quelle en est l’histoire ? Quelles sont les causes des déséquilibres qui les affectent ? Quels dispositifs sont mis en place pour traiter les conséquences des déficits alimentaires et nutritionnels ?

PRÉSENTATION DE JEAN-HERVÉ JÉZÉQUEL, DIRECTEUR D’ÉTUDES AU CRASH, MSF, PARIS

Le premier panel de cette journée d’étude explore les « situations » de malnutrition. Il s’agit de discuter quelques questions que MSF se pose en termes opérationnels : à quoi sommesnous confrontés lorsque l’on parle de malnutrition ? Par quel côté prendre le problème, à commencer par les portes d’entrée géographiques ?

Mon point de départ est l’une des nombreuses cartes que l’on utilise volontiers pour se faire une idée de l’ampleur du problème nutritionnel dans le monde. Il s’agit d’un planisphère qui montre la prévalence de l’underweight ou insuffisance pondérale dans le monde (voir carte ci-après). Cette carte montre une forte concentration des problèmes en Afrique sahélienne, en Afrique de l’Est et centrale ainsi qu’en Asie du Sud. Le premier sentiment qui se dégage face à ce document est celui d’un phénomène de malnutrition d’une ampleur impressionnante, ces multiples taches vertes donnent le sentiment d’une « pandémie »à laquelle il serait urgent de s’attaquer. Mais par où commencer ?

Sur ce dernier point, cette carte soulève à mon sens plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Les cartes ne sont pas des reflets exacts du réel mais des constructions qui orientent le regard d’une manière particulière, qui mettent en lumière certains phénomènes et rejettent d’autres dans l’ombre. Ainsi cette carte procède à un amalgame entre des situations très contrastées mais englobées ici dans des zones de même couleur. En effet, à travers la notion confuse de « hotspots » (« foyers aigus »), cette carte réunit dans un même ensemble les zones arides et désertiques du Sahel comme les régions vertes et fertiles du sud de l’Ethiopie, les zones profondément rurales ou à faible densité humaine comme les plus grandes conurbations et concentrations humaines du Sud, des zones de guerre ou de conflits larvés comme des pays en paix. A l’évidence, la malnutrition n’est pas le résultat des mêmes dynamiques dans ces différentes zones bien qu’en termes strictement quantitatifs elle y pèse d’un poids identique au sein de la population. Cette carte donne l’image d’une situation globale inquiétante, d’une sorte de « pandémie », mais d’autres représentations cartographiques pourraient très bien suggérer au contraire que ces situations de malnutrition sont déconnectées les unes des autres, qu’elles sont plutôt le reflet de contextes extrêmement différents que l’on peut difficilement aborder ou « traiter » de la même manière. Derrière le choix de la représentation cartographique se dissimule donc une question sur la nature du problème nutritionnel : sommes-nous confrontés à un même problème auquel il faudrait apporter une réponse globale et relativement standardisée ? Quel rôle MSF serait-elle alors appelée à jouer dans la formulation de cette réponse globale ? Sommes-nous au contraire en face d’une série de situations différentes qu’il est plus utile de traiter séparément qu’indistinctement ? Ce qui vaut pour des cartographes vaut également à mon sens pour MSF. La manière dont nous cherchons actuellement à comprendre l’ampleur du problème est déjà le fruit d’un certain nombre de représentations sur la nature du problème nutritionnel et même sur la responsabilité que nous souhaiterions assumer pour y faire face. Cela n’est pas un mal en soi, il est même plutôt banal de lire le « réel » avec des lunettes que l’on se choisit soi-même. Il m’apparaît cependant important pour l’association de rester lucide sur les verres correcteurs qu’elle utilise en ce moment et le type de déformations que cela implique.

CARTE DE DÉNUTRITION ISSUE DU RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE, SCALING UP NUTRITION: WHAT WILL IT COST?, JUILLET 2009

Nos représentations du problème nutritionnel déterminent ainsi en partie les choix opérationnels qui sont faits actuellement. Dans nos nouveaux choix d’intervention, nos ambitions en matière de traitement global de la malnutrition sont plus déterminantes que l’évaluation de l’état sanitaire de telle ou telle population. Nous choisissons en effet nos zones d’intervention en vertu du potentiel qu’elles offrent pour expérimenter les nouvelles approches liées au traitement précoce voire à la prévention de la malnutrition. Si le Mali suscite plus d’intérêt que le nord du Nigeria, ce n’est pas parce que la situation sanitaire y est plus préoccupante, le vide d’assistance plus criant qu’ailleurs, mais parce que la possibilité de collaborer avec des pouvoirs publics pour concevoir de nouveaux modes de prise en charge de la malnutrition y apparaît beaucoup plus importante. Là encore, ce n’est pas nécessairement un problème, mais il est utile de prendre la mesure de ce qui influence nos choix d’intervention. En l’occurrence, ils sont liés à une vision particulière de la malnutrition comme un enjeu global : nos interventions locales servent d’arguments dans une série de négociations autour des politiques alimentaires et nutritionnelles globales.

La carte que j’utilise comme point de départ de cette réflexion est également silencieuse sur un autre point. Elle ne nous dit rien des acteurs et des dispositifs qui se mettent en place dans la lutte contre la malnutrition. Il me semble très important aujourd’hui de progresser dans la compréhension de ce que font les autres. Il ne s’agit pas seulement de sortir de notre superbe isolationnisme mais de comprendre en quoi la scène nutritionnelle a changé ces dernières années. MSF aime se représenter comme l’ONG qui va là où les autres ne vont pas, ce qui implique précisément de savoir où vont les autres. Si l’on prend au sérieux ce qui reste d’abord un slogan publicitaire, deux possibilités s’offrent à nous. Nous pouvons aller là où les autres ne vont pas en termes de terrains géographiques. Nous pouvons également faire ce que les autres ne font pas en termes de types d’opération, c’est-à-dire nous porter à la pointe de la recherche opérationnelle. J’aimerais donc substituer à cette carte une autre représentation qui prendrait en compte deux types de situations auxquelles nous sommes confrontés : d’une part ce que j’appelle les «fronts du refus», c’est à dire les pays où très peu de choses ont changé en termes de traitement de la malnutrition ces dernières années – je pense par exemple au nord du Nigeria – et d’autre part des «fronts pionniers», à savoir les zones dans lesquelles on observe des évolutions ces dernières années et dans lesquelles de nouveaux modèles de prise en charge ont été mis en place. Je pense ici en particulier à l’Ethiopie qui offre peut-être aujourd’hui le dispositif le plus moderne en termes de prise en charge de la malnutrition, mais aussi des pays du Sahel, comme le Niger ou le Burkina Faso où les acteurs et les institutions changent. Faut-il investir en priorité les «fronts du refus» où moins d’acteurs sont présents, où il y a peu de changement et où les populations n’ont pas encore accès aux traitements curatifs ? Faut-il au contraire intégrer les fronts «pionniers» pour prendre la tête des changements et en accélérer le cours ?

Il y a une autre raison qui devrait nous pousser à nous intéresser à ce que font les autres acteurs dans ces « situations de malnutrition » que nous cherchons à localiser et investir. En effet, nous ne sommes pas les seuls aujourd’hui à nous intéresser au traitement de la malnutrition. Nous représentons l’un des nombreux groupes d’experts qui se penchent au chevet de l’enfant malnutri. Nous représentons plus précisément l’expert médical et en tant que tel nous n’avons pas la même capacité ni la même légitimité à traiter les différentes formes de malnutrition selon les situations auxquelles nous sommes confrontés. Il me semble qu’en 2005, au Niger, notre action a marqué le retour du médecin dans la prise en charge de la malnutrition. Nous avons d’autant mieux fait la différence que nous traitions une forme très particulière de malnutrition, la malnutrition aiguë sévère, elle-même associée à une forte létalité. Face à l’imminence de la mort, le médecin fait indéniablement preuve d’une efficacité plus forte par rapport à d’autres experts. Face à l’imminence de la mort, il paraît mieux équipé que les autres experts (l’éducateur, le développeur ou l’économiste). Mais lorsque l’on passe à d’autres formes de malnutrition que la malnutrition sévère, qui ne seraient plus la malnutrition sévère mais la malnutrition modérée, qui ne seraient plus la malnutrition d’aujourd’hui mais celle de demain – puisque l’on parle aussi de prévention – il me semble que l’on perd un peu cet avantage relatif. D’autres experts, en l’occurrence l’éducateur, le développeur, l’expert en politique publique proposent également leurs solutions. Comment l’expert médical se positionne-t-il par rapport aux autres expertises dès lors qu’il ne s’agit plus de traiter une forme de malnutrition associée à une très forte létalité, à une mort imminente ? Ce sont ces différentes questions qu’il me paraît utile de soulever dans ce premier panel.

PRÉSENTATION DE MICHELO LACHARITÉ, RESPONSABLE DE PROGRAMME, MSF, PARIS

Je vais essayer de répondre aux quelques questions que Jean-Hervé Jézéquel a soulevées ou du moins d’y apporter quelques précisions. En quoi l’efficacité et la légitimité des actions de MSF varie-t-elle en fonction des contextes d’intervention ? Quelle est notre valeur ajoutée relative dans chacun de ces contextes ? Qu’en est-il notamment de l’opposition entre le rôle de praticien et celui de prescripteur ? Enfin, comment s’opère le triage au sein d’MSF dans le choix de nos terrains d’interventions ?

Avant d’aborder ces questions, il me semble important de distinguer les deux grands types de contexte dans lesquels nous intervenons en réponse aux besoins médicaux associés à la malnutrition. Il s’agit d’abord des situations marquées par des périodes de rupture : guerre, famine, déplacement de population, période de soudure particulièrement grave, etc. Les indicateurs privilégiés qui permettent de décider d’une intervention sont ici les taux brut de mortalité et de malnutrition aiguë sévère. L’intervention dans ces contextes fait généralement consensus à MSF même si la gravité de la situation et le type de réponse à apporter peuvent faire débat. En effet il n’y a pas d’unanimité autour d’un seuil d’alerte à partir duquel on déclencherait une opération. Ainsi à Akuem (Sud Soudan) en 2005, les équipes de la section française de MSF disposaient des mêmes indicateurs mais ne se sont pas mises d’accord sur la manière de qualifier la situation et l’opportunité d’y intervenir précocement.

Il y a ensuite les situations que j’appellerais structurelles, dans lesquelles la malnutrition n’est pas associée à une rupture soudaine et visible ni par les acteurs internationaux ni par les populations locales. On pourrait ainsi citer les cas du Burkina Faso, du Mali, de l’Ethiopie ou encore de l’Inde (sans être exhaustif mais en citant les pays auxquels MSF France s’intéresse actuellement). Les indicateurs utilisés pour apprécier ces situations sont la malnutrition chronique et aiguë globale, la mortalité infanto-juvénile et les morbidités associées. Dans ces zones de malnutrition endémique, des pics épidémiques (paludisme, méningite, rougeole, etc.) sont observés au cours de l’année et plus particulièrement durant la période de soudure. Ces différents facteurs de morbidité se superposent pour produire une forte mortalité qui atteint des seuils comparables à ceux que nous observons dans les zones de crise et de conflits. A une différence près : ces cycles de « surmortalité » sont saisonniers, récurrents et prévisibles. Pourtant, à l’inverse des contextes de rupture, les interventions dans ces contextes de malnutrition endémique ne font pas l’objet d’un consensus à l’intérieur de MSF.

L’essentiel des débats que nous avons aujourd’hui concerne précisément ces situations dites structurelles. Peut-on intervenir dans ces contextes avec la même efficacité et la même légitimité que dans les contextes de rupture ? Le développement récent de nouveaux modes opératoires a ouvert selon moi de nouvelles perspectives pour MSF. Je pense ici à la prise en charge des patients aigus sévères en ambulatoire grâce à l’utilisation des aliments prêts à l’emploi. Je pense également au traitement précoce de la malnutrition et des maladies associées grâce aux aliments supplémentaires prêts à l’emploi (ASPE) et aux paquets de soins associés. Ces nouveaux modes opératoires nous permettent aujourd’hui d’avoir un impact significatif sur les gros foyers de mortalité. Faute de stratégies et de modes opératoires adéquats, il nous était auparavant impossible d’avoir de telles ambitions. Avec des taux de guérison proches des quatre-vingt-dix pour cent dans la prise en charge des malnutris aiguës sévères en ambulatoire, on atteint aujourd’hui d’excellents résultats, gages d’une efficacité indéniable.

Nous perdons aujourd’hui beaucoup d’énergie à vouloir évaluer « scientifiquement» l’efficacité des nouveaux produits (en l’occurrence les ASPE) comme si nous pouvions mettre nos patients sous cloche et les isoler des autres paramètres du contexte d’intervention. C’est après tout la responsabilité du fabricant ou des nutritionnistes d’évaluer l’efficacité d’un nouveau produit, la nôtre est davantage de mesurer l’impact de nos opérations en relation avec les besoins initialement identifiés. A mon sens, MSF devrait plutôt s’intéresser à l’impact d’une opération dans son ensemble, à savoir aux paquets de soins fournis par nos équipes. En effet, celles-ci limitent rarement leur intervention au traitement de la malnutrition ou à la distribution d’ASPE. Ainsi le traitement de la malnutrition en ambulatoire inclut bien souvent les soins prophylactiques (vaccination, antibiothérapie et déparasitage) et le traitement des pathologies associées. De même dans le cas du traitement précoce avec le Plumpy’doz, on tente également de prévenir les principales pathologies associées à partir d’une meilleure couverture vaccinale ou d’un déparasitage de masse associé systématiquement à la détection et à l’orientation des enfants malades au sein d’une cohorte vers les structures médicales. Ainsi, au Mali, nous souhaitons associer des distributions de produits alimentaires thérapeutiques à une prophylaxie contre le paludisme. Dès lors, il ne faut plus seulement parler de traitement de la malnutrition mais bien de paquet d’activités MSF autour du soin à la petite enfance. Or il me semble que dans ce domaine MSF a fait preuve d’une indéniable efficacité lors des dernières opérations.

Jean-Hervé Jézéquel posait dans sa contribution la question de la légitimité de nos interventions : « Nous sommes l’expert médical et je pense que cet expert médical n’a pas la même capacité ou légitimité à traiter la malnutrition selon les différents types qu’elle recouvre. » La légitimité est fondée par le droit, je ne crois pas que ce soit de ce type de légitimité que parlait Jean-Hervé. Il faisait sans doute référence à la perception subjective qu’on peut avoir devant une situation : on estime que le médecin est plus légitime à traiter un blessé que ne l’est un plombier. Or peu d’acteurs externes questionnent notre légitimité à nous intéresser à la prise en charge précoce de la malnutrition. Lorsque quelqu’un en interne se réfère à la notion de légitimité, il me semble qu’il fait de l’ontologie. Il définit la pseudo-essence de MSF et si une activité ne correspond pas à cette essence, elle est décrétée illégitime. Pour moi, MSF n’a pas plus d’essence qu’elle n’a de mandat. Nos missions évoluent avec les contextes et les outils mis à notre disposition. Nous sommes libres de pratiquer de nouvelles activités médicales et de les inclure dans notre mission sociale surtout si l’on fait preuve de leur efficacité.

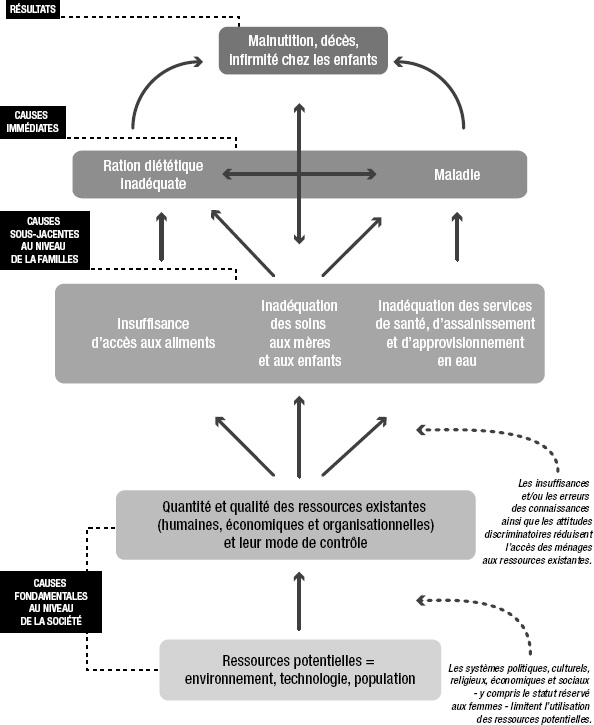

Reprenons à notre compte le schéma causal de la malnutrition de l’UNICEF qui définit la maladie et une alimentation inadéquate comme les deux causes directes de la malnutrition et de la mortalité. Dans l’ensemble de nos interventions, nous nous attaquons d’une part à l’effet – la malnutrition – et d’autre part aux deux causes directes – la maladie et l’alimentation inadéquate. Vouloir limiter nos interventions aux malades et aux cas de malnutritions aiguës sévères, c’est-à-dire ceux ayant atteint le stade qui précède la mort, devrait nous poser plus de questions quand l’incidence de la malnutrition aiguë sévère est très élevée, quand il y a une forte malnutrition chronique et que la mortalité est aussi forte. N’est-il pas possible d’offrir une prise en charge précoce ? Dans certaines situations, pour prévenir une lourde gestion d’un grand nombre de cas de malades et de malnutris aigus sévères, d’autres solutions s’offrent à nous : nous pouvons distribuer un complément nutritionnel (ASPE) pour arriver à une alimentation de qualité ; nous pouvons également administrer une prophylaxie, un déparasitage et/ou compléter le schéma vaccinal en fonction des morbidités les plus létales. Prenons l’exemple d’une autre pathologie, le paludisme. Nous laisserons à d’autres les campagnes d’assèchement des marécages, bien que très pertinentes pour enrayer le paludisme dans des zones endémiques, pour nous concentrer sur le dépistage et le traitement basé sur des produits adéquats. Il devrait en aller de même avec la nutrition. Si la malnutrition est multi-causale et que nous laissons aux développeurs, aux agriculteurs ou à d’autres experts le soin de s’attaquer aux racines du problème, il me semble légitime que MSF intervienne pour s’occuper des effets et des causes immédiates.

Quelle est ensuite la valeur ajoutée relative de nos interventions ? Jean-Hervé Jézéquel semblait opposer le cas du Nigeria ou de l’Ethiopie à celui du Mali. Pour caricaturer, cela reviendrait à dire qu’au Nigeria nous n’intervenons pas par négligence ou paresse malgré une situation nutritionnelle très mauvaise, et qu’au contraire nous intervenons au Mali par souci de facilité et par opportunisme, parce que les bailleurs sont présents et les autorités politiques bienveillantes. Je crois à nouveau que c’est une erreur d’analyse. Les équipes du Nigeria avaient démarré des activités nutritionnelles sur Katsina en 2005 et nous avons tenté d’y retourner en 2006. Cependant la volonté de MSF s’est heurtée au refus catégorique des autorités. L’an passé nous y sommes retournés à nouveau pour la rougeole et nous nous sommes heurtés à un nouveau veto pour tout ce qui a trait à la nutrition. Je n’ai pas l’impression que nous laissions de côté les grands foyers préoccupants et que nous refusions de nous en occuper. Par contre, je crois qu’il serait peut-être souhaitable de développer d’autres modes opératoires pour investir ces « fronts du refus » notamment en s’alliant à des associations nigérianes, plus discrètes et mieux intégrées pour tenter de percer ces fronts. Quand un enfant sur quatre ne passe pas le cap des cinq ans, avec une forte malnutrition aiguë sévère et seulement quarante pour cent des malades qui ont accès à de véritables services de santé, n’a-t-on pas au moins atteint un seuil qui justifie que l’on intervienne ? C’est le cas du Mali où il me semble légitime pour MSF d’intervenir. Je pense que l’expérience du Niger nous montre qu’il y a une place pour le médecin dans le champ nutritionnel, a fortiori quand on a les outils pour répondre à la situation et que les conditions sont réunies – incluant des opportunités politiques et des perspectives de financement – pour espérer que l’opération mise en œuvre ait un véritable impact.

Le département des opérations a choisi de travailler dans les deux grands types de contexte précédemment définis : urgence nutritionnelle « classique » (où nous intervenons plutôt en parallèle des gouvernements) et foyers de malnutrition « structurelle » et de forte mortalité (où la direction des opérations souhaite développer de réels partenariats médicaux et politiques avec les gouvernements). Comment opérer dès lors le triage dans le choix de nos interventions ? Il me semble important de ne pas comparer les situations a priori, hors contexte, pour en éliminer certaines de notre « champ d’intervention légitime ». Je crois qu’il faut estimer notre capacité à répondre aux besoins identifiés, notre efficacité et notre efficience par rapport à un contexte donné. En 2008, la section française de MSF a reçu 47.000 enfants pour le traitement de la malnutrition en ambulatoire et 9.000 en hospitalisation. Rapporté aux cent cinquante millions d’enfants affectés par la malnutrition selon l’UNICEF, il resterait encore beaucoup à faire. Certes, l’objectif n’est pas de prendre en charge l’ensemble de ce groupe mais on ne saurait non plus s’en tenir là sur la base de l’énergie déjà consentie. En 2009, la partie financière que le groupe MSF de Paris consacre à la nutrition représente moins de cinq pour cent du budget « missions ».Soit 5,7 millions prévus sur un budget de 111 millions d’euro -juillet 2009. Si la nutrition est toujours une problématique prioritaire pour MSF, les ressources qui y sont consacrées actuellement ne me paraissent pas démesurées. Les motifs budgétaires ne doivent donc pas constituer un obstacle incontournable dans la question des ouvertures de nouveaux projets. Il demeure que des arbitrages seront nécessaires entre les différents terrains qui s’offrent à nous en ce domaine. Je ne suis pas certain que nous soyons suffisamment précis et explicites sur nos objectifs pour procéder sereinement à ces arbitrages. Il est indispensable d’aboutir à davantage de clarté dans nos stratégies si nous voulons que nos projets soient complémentaires les uns des autres et qu’ils permettent d’enrichir la palette des stratégies possibles.

SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS

Fabrice Weissman (directeur d’études au CRASH, MSF, Paris) invite à jeter un regard critique sur les cartes globales et les macro-données sur la malnutrition. Elles tendent à niveler des situations sanitaires qui s’inscrivent dans des contextes sociaux et politiques très différents. En matière de nutrition comme pour le reste, il estime que ce qui doit présider à nos choix d’interventions c’est avant tout une analyse politique des conditions de travail dans ces zones.

Pour Stéphane Doyon (Campagne d’accès pour les médicaments essentiels, MSF), les organisations humanitaires ont acquis le réflexe de traiter la malnutrition dans les situations d’urgence et/ou de conflit. En revanche, elles sont plus réticentes à intervenir dans les pays en paix. Les chiffres des enquêtes menées dans certains de ces pays montrent pourtant des taux de prévalence très importants alors même que la malnutrition y demeure une maladie négligée. Encore récemment, la malnutrition dans ces zones était perçue comme un problème de développement plus qu’une question médicale. Avec les nouveaux traitements, nous avons pu proposer une approche curative de masse et re-médicaliser la question de la malnutrition dans les zones de forte endémicité. Mais nous nous heurtons toujours à la chronicité : les opérations de traitement sont certes efficaces mais elles doivent se répéter chaque année. Elles créent aussi une forme de rationnement puisque seuls les enfants ayant atteint le stade le plus sévère de la malnutrition bénéficient des traitements. Ces constats, basés sur nos pratiques, nous poussent à envisager maintenant des approches préventives pour traiter les phénomènes auxquels nous sommes confrontés. Il est vrai que nous sortons alors d’une logique purement médicale pour nous engager dans une logique plus alimentaire. Mais d’une certaine manière, il s’agit de faire des distributions élargies de nourriture comme nous avons eu à le faire dans des situations de guerre. Par nos pratiques, nous montrerons que des interventions alliant des nouveaux produits à de nouveaux modes opérationnels sont beaucoup plus efficaces que les stratégies inadaptées qu’utilisent jusqu’à présent les autres acteurs de l’aide.

Rony Brauman (directeur d’études au CRASH, MSF, Paris) estime que même si un problème se répète d’année en année cela n’entame en rien la pertinence de l’intervention médicale sur ce problème. C’est vrai pour MSF comme ça l’est pour les médecins qui traitent pour l’essentiel des problèmes récurrents. Il ne s’agit pas là d’un détail quand on voit à MSF la force que prend l’argument sur l’inutilité médicale des opérations qui se répètent. Rony Brauman pense par ailleurs que la question de la définition de la malnutrition et de ce qui constitue son caractère pathologique doit être clarifiée. Cette définition en se résume pas en effet à une affaire de mesures et de normes. Explorer par exemple le lien entre épisodes de malnutrition et augmentation de la mortalité pourrait nous aider à mieux comprendre le problème d’un point de vue médical.

Sur le problème des cartes, Jean-Hervé Bradol (directeur d’études au CRASH, MSF, Paris) rappelle que ce sont avant tout des cartes politiques liées en l’occurrence aux objectifs de développement du millénaire. Il y a derrière ces cartes un contexte politique que MSF serait naïf d’ignorer. Jean-Hervé Bradol estime par ailleurs que classer les situations de malnutrition selon leurs causes (guerre, désertification, etc.) ne nous mène pas très loin. Il en va de même lorsqu’on les trie selon les différentes formes de malnutrition, tant ces dernières s’interpénètrent. Pour MSF, il est finalement plus intéressant de regarder les différentes situations en fonction de nos savoir-faire et de l’influence que l’on peut avoir sur ces situations. En effet, la nouveauté à partir de 2005 est de réaliser que nos interventions ont un impact non seulement sur une série de cas individuels mais aussi sur le profil épidémiologique d’une collectivité entière. On en a du moins l’intuition et cela demande à être confirmé et discuté. Nous avons cependant un problème d’outil de mesure et d’évaluation. En effet l’impact des maladies aiguës s’analyse généralement en termes d’incidence alors que notre grand outil pour suivre les situations de malnutrition aiguë reste l’enquête de prévalence.

Sur la question de l’objet et de la méthode de mesure, Vincent Brown (médecin épidémiologiste, MSF, Paris) fait remarquer à Jean-Hervé Bradol que MSF produit chaque semaine des données sur l’incidence avant même de procéder à des enquêtes de prévalence. Par ailleurs, il estime que le cœur du débat sur la nutrition ne réside pas dans la question des techniques et des mesures susceptibles de démontrer l’efficience des projets MSF en la matière. Geza Harczi (chargé des questions nutritionnelles au département médical, MSF, Paris) estime au contraire que le manque de données fiables et de système de surveillance est un problème crucial. Cela nous permettrait de mieux identifier les zones d’intervention les plus pertinentes. A ce titre, la carte mondiale de la malnutrition présentée en ouverture de la discussion présente un certain intérêt en croisant prévalence du sous-poids et densité de la population.

Philippe Levaillant (ancien chef de mission, MSF, Niger) répond à Rony Brauman qu’en effet mesurer la malnutrition n’est pas la définir. Pour lui, la malnutrition est une « carence quantitative et qualitative de l’alimentation chez le jeune enfant qui ne lui permet pas d’affronter les maladies auxquelles il est confronté dans son grandir ». En réponse à la présentation de Jean-Hervé Jézéquel, Philippe Levaillant estime que le sujet de la malnutrition suscite en effet un regain d’intérêt mais que les acteurs médicaux restent rares dans ce domaine. Il revient sur la classification du Dr. Steve Collins qui distingue non pas les malnutris modérés et sévères, mais les malnutris avec complication médicale et sans complication. Or, en dehors de MSF, qui a considérablement amélioré son action en ce domaine, peu d’organisations ont réussi à prendre en charge efficacement le groupe des malnutris avec complication médicale. C’est peut-être là qu’en tant qu’organisation médicale se trouve notre place dans la réponse globale.

Yves-Martin Prével (nutritionniste et chercheur à l’IRD) : la question de la malnutrition est un enjeu global qui touche l’ensemble des pays y compris les Etats-Unis (malnutrition par excès plus que par carence). Dans les pays développés, il y a cependant des systèmes plus ou moins efficaces mis en place par les Etats pour saisir le problème. Ailleurs, il n’y a rien ou presque. MSF devrait alors se poser la question de sa participation à l’élaboration de tels systèmes sans se limiter à la question de la seule malnutrition aiguë sévère.

Joan Tubau (responsable de programme, MSF, Barcelone) revient sur les conditions d’ouverture du projet nutritionnel qu’il pilote en Inde. C’est au travers des activités dans ce pays que son centre opérationnel a découvert le problème de la malnutrition et a décidé de le traiter. Il y avait beaucoup d’acteurs présents mais aucun ne proposait le traitement médicalisé de la malnutrition aiguë sévère. A l’inverse de ce que disait Jean-Hervé Jézéquel, ce projet ne répond pas à un agenda politique impulsé depuis les sièges. Il est d’abord né du terrain et a ensuite été discuté au niveau du desk. On ne sait d’ailleurs pas encore sur quoi il va déboucher mais il faut accepter cette part de tâtonnement et d’incertitude. L’essentiel aujourd’hui c’est de pouvoir sauver les vies de ces enfants.

Fred Meylan (responsable des urgences, MSF, Genève) rappelle les conditions d’ouverture du projet nutritionnel à Djibouti. Selon lui, cela fait quinze ans à MSF que l’on y constate des problèmes de malnutrition et pourtant aucune section n’y était allée sans doute parce que cela semblait structurel. MSF-Suisse a finalement décidé d’ouvrir sans qu’à son avis les considérations géopolitiques aient joué un rôle déterminant. Fred Meylan est plutôt sensible à l’argument de Rony Brauman : notre travail est aussi de se résoudre à accomplir des tâches répétitives.

2ÈME SESSION : LES CONNAISSANCES ET LES TECHNIQUES

La norme anthropométrique est-elle un objectif à atteindre ? Que sait-on de la relation entre écart à la norme anthropométrique et mortalité ? Existe-t-il un traitement de référence ? Doit-il être celui qui permet le plus souvent de s’approcher des normes anthropométriques ? Avec les nouvelles normes OMS, le traitement de la malnutrition aiguë modérée conserve-t-il un intérêt ? Peut-on évaluer un traitement et un programme de la même façon ? Les preuves scientifiques de l’efficacité d’une politique existent-elles ?

PRÉSENTATION DE GEZA HARCZI, RESPONSABLE DE LA NUTRITION AU DÉPARTEMENT MÉDICAL, MSF, PARIS.

Qui devons-nous traiter contre la dénutrition ? La question de la définition de la malnutrition renvoie aux indicateurs anthropométriques couramment utilisés. Ils ne sont qu’un outil parmi d’autres pour apprécier l’état nutritionnel d’un individu. Il y a plusieurs indices anthropométriques, nous les passerons en revue en évoquant leurs corrélations avec les risques de décès. Les examens biologiques sont peu adaptés aux circonstances de travail sur nos terrains et ils sont également peu spécifiques. L’examen clinique conserve toute sa place, qu’il s’agisse d’une consultation pédiatrique de routine ou d’une consultation au sein d’un programme nutritionnel, particulièrement quand le clinicien essaye d’apprécier la gravité de l’état d’un enfant qui ne peut se résumer aux seuls indicateurs anthropométriques. En effet, l’indicateur ne dit rien de la vitesse de la dégradation de l’état de l’enfant, de la rapidité de son amaigrissement. Un enfant ayant un poids d’origine proche de la norme idéale peut connaître une perte de poids importante, de 10 % par exemple à la suite d’un épisode de diarrhée, sans pour autant franchir le seuil anthropométrique à partir duquel il bénéficie d’un traitement. Pourtant, la rapidité et l’ampleur de sa perte de poids augmentent son risque de décès. En revanche, un enfant qui avait un poids déjà un peu éloigné de la norme mais encore situé un peu au-dessus du seuil anthropométrique recevra un traitement nutritionnel à la suite d’une perte de poids minime mais qui lui fait franchir la limite, alors que son risque de décès a peu varié. Cela souligne tout l’intérêt d’un suivi régulier du développement des enfants pour saisir avec précision quand ils doivent bénéficier d’un traitement nutritionnel. La simple mesure anthropométrique d’un écart à une norme idéale ne peut remplacer ce travail de suivi clinique. Un examen complémentaire s’interprète en fonction d’un contexte, d’une dynamique clinique. L’objectif de la prise en charge nutritionnelle n’est pas de faire atteindre à l’ensemble des enfants une norme anthropométrique idéale. S’il existe une norme dont on aimerait que les enfants ne s’écartent pas trop, c’est une norme physiologique de croissance. Notre intention n’est pas de faire des enfants gros, ni de faire des enfants grands mais des enfants en bonne santé. Cela part du principe que les carences nutritionnelles ont pour conséquences des perturbations physiologiques importantes. L’anthropométrie ne reflète que très imparfaitement cet état de dénutrition. La sensibilité, la spécificité des indices anthropométriques pourraient être discutées longuement. Néanmoins, cet outil nous aide au diagnostic sous la forme d’un examen complémentaire à intégrer dans la démarche clinique.

Les remarques ci-dessus valent pour la prise en charge individuelle. Mais l’autre question liée aux indicateurs anthropométriques est de savoir à quel moment une situation requiert une intervention nutritionnelle spécialisée en raison de la gravité de la dénutrition d’une population. Les outils anthropométriques, utilisés pour des enquêtes de prévalence de la malnutrition, sont également mobilisés pour prendre ou non la décision de lancer une intervention spécialisée à l’échelle d’un groupe d’individus. Le premier objectif dans une situation déjà très dégradée est de contribuer à une diminution de la mortalité. Des chercheurs, en particulier David Pelletier“Changes in Child Survival Are Strongly Associated with Changes in Malnutrition in Developing Countries”, David L. Pelletier and Edward A. Frongillo, 2003, American Society for Nutritional Sciences. qui a beaucoup travaillé sur la relation entre l’anthropométrie et la mortalité, ont pu établir qu’une réduction significative de la mortalité pouvait être attendue d’une réduction de la morbidité (en grande partie les infections) et/ou de la malnutrition. L’impact maximal attendu passerait par un travail sur ces deux volets : la morbidité et la malnutrition. L’autre postulat est que les moyens sont limités et qu’il faut le prendre en compte. Depuis quelques années, la Campagne d’accès aux médicaments essentiels de MSF affirme que les aliments et les compléments alimentaires de qualité ne sont pas produits en quantité suffisante pour couvrir les besoins. Dans le cas contraire, les acteurs auraient-ils les capacités de distribuer, d’administrer ces traitements ? Les moyens sont limités et nous devons en faire un usage rationnel. La décision est prise en fonction du bénéfice attendu d’une intervention à l’échelle de la population. Dans une population importante, si un nombre restreint de traitements est disponible, ceux-ci seront réservés aux cas les plus sévères. Pourtant, les travaux de Pelletier montrent que l’impact le plus net sur la mortalité serait obtenu en répondant à la malnutrition à ses différents stades, sans se limiter aux seuls cas sévères, dans les endroits où sont enregistrés les taux de morbidité et de malnutrition les plus élevés. On retrouve ici l’idée de « gros foyers » (« hot spots ») que nous avons abordée dans la première partie de cette journée de travail. Ces lieux concentreraient des populations importantes au sein desquelles il y aurait des prévalences élevées de malnutrition. C’est en travaillant dans ces zones qu’on peut espérer avoir l’impact le plus net sur la mortalité. Cela ne signifie pas pour autant l’abandon de l’ambition de traiter la malnutrition dans le cadre de la pratique pédiatrique individuelle.

Qui devons-nous traiter ? Les principaux résultats de 39 études de prévalence portant sur le suivi de plusieurs indicateurs (poids/taille, taille/âge et poids/âge) indiquent qu’il est essentiel d’intervenir entre 6 mois et 24 ou 36 mois. La dégradation des indicateurs anthropométriques commence souvent avant l’âge de six mois et s’approfondit au moment où l’allaitement maternel ne suffit plus à couvrir l’ensemble des besoins d’un enfant en pleine croissance. Les aliments de complément nécessaires lors de cette période critique font la plupart du temps défaut, en qualité et quantité, dans nos contextes d’intervention. Une haute densité en calories et en micro-nutriments est nécessaire pour répondre aux besoins physiologiques élevés de cette période de forte croissance. En effet, chez un enfant dénutri dont l’estomac est de petite taille, la densité de l’aliment thérapeutique est cruciale. L’habitude est de dire que c’est à 6 mois que le statut nutritionnel se dégrade ; cela commence certainement avant cet âge dans la majorité des cas. Pour préserver le caractère exclusif de l’allaitement maternel, il est délicat d’intervenir plus tôt. A partir de l’âge de 6 mois, l’intervention nutritionnelle prend toute sa raison d’être.

L’étude de la relation entre statut anthropométrique et risques de décès renvoie à différents indicateurs (poids/taille, périmètre brachial, taille/âge) mais aucun d’entre eux n’est un « étalon or » (« gold standard »). La tendance dominante dans notre milieu professionnel est de valoriser le rapport poids/taille qu’on a pris l’habitude d’utiliser pour des raisons pragmatiques. Ce n’est pas pour autant une référence à laquelle le périmètre brachial (muac) devrait être comparé dans sa sensibilité et sa spécificité. Aucun indicateur ne domine les autres, chacun possède ses avantages et ses inconvénients. En mars 2007, l’OMS et l’UNICEF ont invité à reconsidérer l’intérêt du périmètre brachial en raison de sa simplicité d’usage pour la prise en charge communautaire de la malnutrition, selon l’expression utilisée par les agences des Nations unies. On observe aussi que les seuils retenus pour définir la malnutrition aiguë sévère (inférieurs à moins 3 quand on parle de Z-score, à 70 % quand on parle de médiane et à 110 millimètres pour le périmètre brachial) présentent tous des limites quand il s’agit d’établir un pronostic précis. Mais plus l’écart à la norme anthropométrique se creuse, plus le risque de décès augmente. Quand nous utilisions les tables de références NCHS, établies à partir des données d’enfants vivant aux Etats-Unis, deux tiers des décès liés à la malnutrition aiguë survenaient dans le groupe atteint de malnutrition aiguë dite modérée. Logiquement, en 2006, au Niger, nous avons souhaité élargir la prise en charge à ces enfants dont la malnutrition aiguë était considérée comme modérée mais qui en raison de leur grand nombre comptaient parmi eux la majorité des décès liés à la dénutrition. La sortie de nouvelles tables de référence de l’OMS, en 2007, a modifié cet aspect des choses et la comparaison avec nos données collectées au Niger en 2006 montre que le nouveau standard poids/taille promu par les Nations Unies regroupe mieux les enfants à haut risque de décès dans la catégorie des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère. En résumé, la catégorie « malnutrition aiguë sévère » augmente en nombre et regroupe mieux les enfants dont le pronostic vital est engagé.

Cependant, nous ne pouvons limiter notre attention aux seuls enfants atteints de malnutrition aiguë sévère (« wasting »). Il faut rappeler qu’il existe un risque de mortalité accru lié au retard de croissance (« stunting »). Un exemple récent illustre ce point. Andrea Minetti, Epicentre, a réalisé, 3 ou 4 semaines avant notre réunion, une enquête de prévalence dans la Région des Nations du Sud (SNNPR en anglais) de l’Ethiopie. La situation se caractérise par un Z-score moyen inférieur à moins 2, et donc une distribution de cette population complètement décalée vers la gauche (63 % de retards de croissance, dont 37 % sévères). On peut se faire une idée du risque relatif de décès chez ces enfants à partir du travail d’observation réalisé par Wafaie W. Fawzi“A Prospective Study of Malnutrition in Relation to Child Mortality in the Sudan”, Wafaie W. Fawzi,

M. Guillerino Herrera, Donna L. Spiegelman, Alawia El Amin, Penelope Nestel and Kainal A. Mohamed. American Journal of Clinical Nutrition 1997:65:1062-9. lors du suivi d’une cohorte d’enfants soudanais dans les années 1980-1990, mesurés tous les 6 mois pendant 18 mois, en l’absence de traitement. Les travaux de Fawzi suggèrent que 37 % des enfants éthiopiens examinés par Andrea Minetti ont un risque relatif de décès dans les 18 mois au moins égal à 2 par rapport à 1. Dans l’ensemble, l’étude du risque de décès lors des épisodes de maladies de l’enfance montre qu’il augmente avec l’importance de la dénutrition, qu’il s’agisse du rapport poids/taille ou taille/âge. Les décisions à prendre sont aussi influencées par le caractère saisonnier de l’insécurité alimentaire qui a été bien documenté par Care sur le nord du Bar-El-Ghazal (Soudan), à partir de données d’enquêtes des années 1998 à 2006. On voit nettement avec la période de soudure une dégradation saisonnière. Les résultats d’enquête nutritionnelle doivent s’interpréter en fonction de la saison pendant laquelle la collecte des données est réalisée.

Dans les situations déjà très dégradées, les données d’enquêtes montrent une population dénutrie dans son ensemble. En situation de crise, la courbe de distribution des rapports poids/taille au sein de la population d’enfants se décale vers la gauche (la dénutrition) et presque tous les individus sont affectés à un degré variable. La moyenne permet d’estimer le nombre d’individus hors norme, situés aux extrémités de la courbe. Puisque presque toute la classe d’âge est affectée par la dénutrition, pourquoi tous les enfants ne reçoivent-ils pas un traitement ? Quelle est la justification de cette sélection de ceux qui doivent recevoir un complément alimentaire ? Ce travail de triage consomme énormément d’énergie, de personnel et d’argent. Cela nous a conduits à envisager le traitement de l’ensemble d’une classe d’âge (6 à 36 mois dans l’exemple de Guidam Roumji, Niger, 2007).

DISCUSSION DE LA PRÉSENTATION DE GEZA HARCZI

Rony Brauman, directeur d’études au CRASH, MSF, Paris

– La norme anthropométrique utilisée est-elle vraiment universelle ? Si oui, il faut dire comment car empiriquement on constate qu’il y a des profils physiques qui varient et donc l’idée d’une norme universelle ne paraît pas très valide.

En pratique, en consultation, comment utilise-t-on ces normes pour affecter un enfant dans une catégorie ou une autre, pour décider quel traitement il recevra ?

Susan Sheperd, coordinatrice du groupe de travail international sur la nutrition de MSF

– La nouvelle norme anthropométrique est issue de l’étude (The multi centres growth study, OMS, 2005) d’une cohorte d’environ 8000 enfants dans 6 pays sur 5 continents. Ils vivent au sein de familles dotées d’un pouvoir d’achat suffisant pour s’alimenter correctement. Les mères sont en bonne santé. Elles ne fument pas et accouchent à terme. Les enfants sont nourris au sein maternel, au moins pour les 4 premiers mois. La différence essentielle par rapport à la norme précédente (NCHS, enfants des Etats-Unis) est l’allaitement qui joue un rôle beaucoup plus important, et l’approche statistique. La norme précédente représentait la croissance d’un groupe d’enfants privilégiés, vivant aux Etats-Unis. Aujourd’hui, c’est une croissance idéale qui est proposée. Une des réponses formulées par l’OMS au sujet du caractère universel de la nouvelle norme consiste à dire que les variations au sein des cohortes d’enfants d’un même pays sont plus importantes qu’entre les cohortes d’un pays à l’autre, dans les 6 pays de l’étude. Certaines populations, par exemple les Dinkas (sud du Soudan) qui sont très longilignes, ont des profils de croissance particuliers. Est-ce qu’un enfant pygmée naît au même poids de naissance qu’un enfant dinka, qu’un enfant du Nigeria, qu’un enfant du Brésil ? Il est certain que ces nouveaux standards OMS sont une amélioration par rapport aux références des années 1970 produites aux Etats Unis. Ils sont universels dans le sens où c’est la référence utilisée par tout le monde. Aujourd’hui, nous assistons à la transition d’un standard à l’autre, à l’échelle internationale.

Yves Martin Prével, Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

– Le nouveau standard présente un potentiel de croissance dont il est à peu près établi qu’il est le même pour tout le monde quelle que soit l’origine. Les études qui soutiennent ce point de vue sont de plusieurs types. La taille moyenne des Vietnamiens qui ont été transposés aux Etats-Unis est devenue identique, en deux générations, à celle de l’ensemble des Américains. La taille moyenne d’une population est fonction de l’environnement et non de la génétique.

Rony Brauman

– Tu veux dire que les Américains sont normaux et que les Vietnamiens avant d’arriver aux Etats-Unis ne le sont pas ?

Yves Martin-Prével

– Non, je n’ai pas dit cela. Je dis que placés dans le même environnement, Vietnamiens et Américains ont une croissance identique. Je n’ai pas dit qu’elle était normale. Doit-on faire tendre la race humaine vers un idéal en matière de poids et de taille ? Est-ce raisonnable ? N’est-ce pas décourageant pour les pays, les populations, qui en sont le plus éloignés ? En réponse au questionnement au sujet de l’universalité de ces normes, je pense que les Dinkas (une population de grande taille du sud du Soudan) et les Pygmées possèdent des morphologies différentes. Mais si les Pygmées passaient 3 à 4 générations dans un environnement beaucoup plus favorable à leur croissance, ne rattraperaient-ils pas une croissance identique à la norme actuellement proposée ? La réponse est à priori oui, d’après l’état actuel des connaissances. L’autre type de raisonnement qui amène à penser que des populations différentes ont un potentiel de croissance commun repose sur les comparaisons historiques. La courbe de l’étude d’Andrea Minetti en Ethiopie correspond à la courbe des milieux défavorisés anglais en 1840. Qu’est-ce qui a changé en Angleterre ? A priori, ce n’est pas la génétique de la population anglaise mais son environnement.

Rony Brauman

– La dimension normative de la nutrition apparaît dans la dénégation de la normativité elle-même. Il est affirmé que l’état nutritionnel de l’Ethiopie d’aujourd’hui est celui de l’Angleterre de 1840. Cela implique un retard de 160 ans pour l’Ethiopie. Quand on parle du potentiel de croissance des Vietnamiens ou des Japonais qui viennent vivre aux Etats-Unis et qui rattrapent la taille américaine, c’est bien qu’on considère qu’ils étaient en retard.

Le champ d’intervention est défini par rapport à ces idéaux normatifs. C’est-à-dire que l’on crée son propre marché d’intervention. La façon dont un certain nombre de chercheurs fabriquent leur marché devrait aussi être prise en considération pour réfléchir sur la production de cette recherche. On voit des chiffres sur plusieurs millions qui sont établis à l’unité près alors qu’en France on ne sait pas à 2 ou 3 millions près quelle est la réalité de la population française. Comment peut-on connaître le nombre de personnes dans les pays sahéliens ? Avec quel dénominateur calcule-t-on ces proportions ? Dans certains cas, la base de population à partir de laquelle était calculée la morbidité, la mortalité variait du simple au triple quand ce n’était pas du simple au décuple, en particulier en République Démocratique du Congo. Tout cela est quand même extrêmement fragile. Non seulement sur le plan philosophique (le côté universalisant, normatif) mais aussi sur le plan pratique de la fiabilité du calcul.

Jean-Hervé Bradol

– Il est indéniable que la présentation de Geza Harczi implique la promotion d’une norme, avec toute sa dimension arbitraire, discutable. Cela induit de fait une hiérarchie des populations. Quel est l’usage concret de cette norme dans nos activités de soins ? Prescrivons-nous des soins dans l’objectif de voir l’ensemble des enfants atteindre un poids idéal ? Non, en pratique ce qui nous intéresse est l’importance de l’écart à la norme idéale et ses conséquences, notamment la mortalité associée. Dans notre pratique, la norme n’est pas un idéal à atteindre mais un repère dont il ne faut pas trop s’écarter. Pour cette raison, l’analyse des risques associés, en particulier le risque de décès, est fondamentale dans la définition de nos ambitions et dans l’évaluation de nos résultats.

Jean-François Etar, directeur scientifique, Epicentre

– Je pense qu’il faut prendre en compte les caractéristiques individuelles des enfants et nous avons des méthodes qui nous permettent de quantifier l’écart à la moyenne générale. Le problème est méthodologique. Nous aurions besoin de plusieurs mesures par enfant, d’un recueil longitudinal de mesures pour capter l’écart à la croissance moyenne des autres enfants. Au lieu de donner des résultats qui sont des pourcentages par rapport à des normes définies, il faudrait avoir une idée des variations individuelles de chaque enfant.

Jean-Hervé Jézéquel

– J’ai une question sur l’idée de risque associé, sur la manière dont on associe, dont on isole deux éléments : d’un côté la malnutrition et de l’autre côté la mortalité. On isole d’un côté malnutrition et de l’autre la mortalité en faisant abstraction du reste de l’environnement. Cela rappelle, dans le domaine des sciences politiques, les études sur la conflictualité en Afrique qui montraient que le risque de conflit augmente en rapport avec la proportion de jeunes dans la société. Pour avoir moins de guerre, il faudrait réduire le nombre de jeunes ! Le lien qui est établi entre deux facteurs isolés fait abstraction du contexte qui les lie et dont la prise en compte permettrait d’éclairer le sens de ce lien. Fait-on exactement le même lien entre malnutrition et mortalité dans un contexte où la malaria est très présente et un contexte où elle l’est moins ?

Yves Martin-Prével

– Je suis d’accord que c’est l’écart à la norme qui est intéressant et non le fait de vouloir atteindre une norme. L’écart moyen d’une population à cette norme a des conséquences sur la mortalité de cette population, sur les retards d’apprentissage et sur le Produit Intérieur Brut (PIB) du pays. Quelle est la validité des calculs qui ont été faits ? Ils ont été l’objet de nombreux débats et revues critiques. Aujourd’hui, d’importantes controverses sont en cours au sujet des études de Pelletier. Les interrogations portent sur l’importance de la mortalité associée à la malnutrition : 54 % ou 35 % comme l’affirme la dernière série de The Lancet. Dans les deux cas, la mortalité est beaucoup trop élevée pour être tolérable.

Rony Brauman

– Un chiffre élevé de malnutrition ou de mortalité peut paraître moralement intenable mais pour pouvoir l’apprécier il faut le situer dans une tendance historique. Je prends par exemple les chiffres que donnait à un moment le démographe Alfred Sauvy pour montrer que la situation n’allait finalement pas si mal dans le monde. Il montrait que si rien n’avait changé, toutes choses égales par ailleurs, on aurait une mortalité annuelle qui serait non pas de 50 millions mais de 120 millions. Donc la division par 2,5 de la mortalité théorique depuis les années 1930 montrait qu’il y avait un certain nombre de choses qui avaient permis des gains d’espérance de vie tout à fait considérables. Mais entre 120 et 50 millions, qui va dire 50 millions de morts c’est bien et 120 millions c’est moins bien. La question n’est évidemment pas de prononcer un jugement dans l’absolu mais de comprendre les grandes évolutions. Je crois que la précision et la fidélité des chiffres sont importantes pour pouvoir les discuter quand ils sont le produit d’autres considérations que la compréhension de la réalité telle qu’elle se présente. Je ne vois pas là de complots ou d’affaires tordues. En termes épidémiologiques, on peut démontrer que beaucoup de choses influencent les travaux des chercheurs, notamment les intérêts des commanditaires des travaux.

Jean-Hervé Bradol

– Il est intéressant de noter le contexte interne dans lequel nous discutons de la norme anthropométrique. Dans notre passé récent, seuls les indicateurs de malnutrition aiguë sévère provoquaient une intervention. Nous fonctionnions avec une norme très sévère, dans tous les sens du terme. Avec les anciennes courbes, comme on dit dans notre jargon, 2/3 des morts liées à la malnutrition étaient exclues des objectifs de notre travail. Il me semble que nous sommes plutôt dans une période de moindre rigidité dans l’usage des normes. En pratique, nous intervenons aujourd’hui avec succès auprès d’enfants auparavant exclus des soins. L’attitude dominante dans notre milieu professionnel est toujours de ne pas intervenir en dehors des cas de malnutrition aiguë sévère. Nous discutons la norme dominante car nous la trouvons trop restrictive.

Un autre sujet qui nous occupe en dehors de cette question de la norme et qui revient beaucoup dans nos discussions internes est la question de la preuve. C’est à dire comment fait-on preuve ? Devons-nous attendre que les scientifiques nous apportent la preuve que nos politiques de terrain sont les bonnes ? A ce sujet je passe maintenant la parole à Rebecca Grays.

PRÉSENTATION DE REBECCA GRAYS, EPICENTRE

Je vais parler en anglais, on peut discuter en français plus tard, mais justement dans une discussion comme celle-ci les mots sont très importants. Jean-Hervé m’a demandé de reprendre ces questions, je vais essayer de le faire. La première chose dont je vais parler est le concept de la preuve dans la méthode scientifique.

Et je parlerai en particulier de la preuve, de la reproductibilité des résultats, du rôle des publications et de la réalité de la méthode scientifique ; enfin, je parlerai du moment où les études doivent être menées, comment, et quelles sont les implications pour la nutrition.

Le premier sujet est la preuve. En anglais la preuve (proof) peut différer du mot français. Proof signifie « une chose établie indubitablement » ; il en existe de plusieurs types. Il y a la preuve du « monde réel », par exemple « elle a dit que j’étais un idiot et voici l’e-mail qui le prouve ». Il y a la preuve mathématique comme le théorème de Pythagore, constituée d’un ensemble d’affirmations reposant sur des règles qui conduisent nécessairement et absolument à un ensemble de conclusions. Il y a aussi la « preuve juridique » qui dépend du système juridique auquel on appartient. La « preuve scientifique », elle, a une définition très particulière. En fait, ce n’est pas une preuve du tout ! La preuve scientifique prend en compte un ensemble d’expériences ou de formules ou de conclusions revues par les pairs ; le terme revu par les pairs est très important ici et nous en parlerons plus tard. Une idée particulière a de fortes chances d’être vraie en raison d’une preuve et, en l’occurrence, la preuve signifie ici une information qui étaye ou non une théorie. L’objectif dans la preuve scientifique est donc d’essayer de prédire le mieux possible ce qui va se passer compte tenu des situations futures. En d’autres termes, c’est la meilleure solution au regard de nos connaissances actuelles. Il ne s’agit pas d’une quête de la vérité, car les connaissances évoluent en permanence et la vérité est relative, elle dépend de l’état de nos connaissances.

Alors comment établir cette preuve ? Si vous vous souvenez de vos années d’études, on utilisait la méthode scientifique pour obtenir une preuve scientifique. Dans un premier temps on observe ce qui se passe ; on formule une hypothèse pour l’expliquer. Ensuite, on évalue cette hypothèse par des expériences : c’est la deuxième étape. Troisièmement, on mène des expériences et la preuve obtenue par les expériences doit idéalement être reproduite par d’autres personnes. Si l’hypothèse concorde avec la preuve, elle devient une théorie. Dans le cas contraire, on remonte à l’étape n°2, on reformule l’hypothèse, et on réalise de nouveau les étapes suivantes. Lorsque l’on a abouti à une théorie, on est en mesure de faire des prévisions pour l’avenir. Aujourd’hui, je vais surtout parler des étapes 3 et 4. Beaucoup de personnes préfèrent traiter les étapes 1 et 2, et négligent les étapes 3 et 4 !

Dans la troisième étape, toutes les preuves ne sont pas équivalentes. Il y a des niveaux de preuve, avec une classification. Vous voyez sur cette diapositive le système de niveaux utilisé par différents groupes – les ministères de la santé, les universités et l’ONU notamment. C’est le RCT (randomized control trial) qui est le niveau le plus élevé de preuve, l’idéal étant de disposer de plusieurs RCT et d’en étudier ensuite les résultats. Le niveau inférieur est celui des essais comparatifs non randomisés. Viennent ensuite les études de cohortes ou séries de cas, puis des séries chronologiques avec ou sans intervention. Le niveau de preuve le plus bas est l’avis des personnes. Il s’agit de l’avis des experts mais parfois c’est la seule chose dont on dispose.

Pourquoi les RCT constituent-ils le plus haut niveau de preuve ? Pourquoi sont-ils toujours si importants ? Et pourquoi sont-ils toujours mis en avant ? Les RCT consistent à répartir des personnes ou des groupes de personnes de façon aléatoire, au hasard, pour qu’ils ou elles reçoivent une ou plusieurs interventions. Ils sont comparatifs : on compare un élément à un autre et parfois on compare plusieurs choses ensemble. Les RCT sont de l’ordre de l’expéri-mental, c’est-à-dire que l’intervention est contrôlée par la personne qui l’effectue et qu’il y a un nombre suffisant de sujets participant pour garantir que les facteurs de confusion connus et inconnus (j’y reviendrai tout à l’heure) sont également répartis entre les groupes. Après l’essai, si votre intervention expérimentale montre un effet significativement différent par rapport au groupe de contrôle (celui auquel on compare l’élément étudié), il est probable qu’elle a eu un effet sur la maladie. C’est ce que l’on peut conclure d’un RCT. C’est le niveau de preuve le plus élevé dont on dispose dans la prise de décision.

Pourquoi toujours mettre en avant la randomisation ? Pour deux raisons. La première s’appelle la causalation, mot-valise composé de « cause » et « corrélation », et la seconde qui est le facteur de confusion. L ’exemple classique est la corrélation extrêmement forte entre la vente de glaces et les attaques de requins. De prime abord, on ne pensera pas que si les requins nous dévorent c’est parce qu’on a mangé de la glace. Si c’est notre conclusion, c’est de la causalation. Et ce n’est pas vrai parce qu’il y a un facteur de confusion. Et ce facteur de confusion c’est soit la chaleur soit les vacances. La probabilité que vous alliez à la plage en été est plus forte, de même que la probabilité que vous alliez vous baigner et que vous soyez attaqué par un requin. Et il est plus probable que vous achetiez une glace lorsqu’il fait chaud. Mais personne n’avancera l’argument selon lequel il y a un lien entre ces deux éléments (la vente de glaces et les attaques de requins). Pourtant c’est ce que beaucoup de gens font tout le temps avec des exemples moins évidents.

Si l’on revient à nos RCT, ils sont de plusieurs types ; ils peuvent être réalisés en aveugle ou non. En aveugle signifie que le chercheur ou le patient ou parfois un tiers ne sait pas à quelle intervention le sujet a été soumis. Les essais peuvent comporter de multiples interventions que l’on appelle alors les bras, et ils peuvent concerner des individus ou des groupes d’individus. Les RCT sont très difficiles à réaliser, ils sont chers et parfois très chronophages. Et même si l’on atteint ce plus haut niveau de preuve et que l’on croit au système de niveaux de preuve, les RCT ont des limites et leurs résultats ne sont pas toujours reproductibles. Enfin, ils ne sont pas toujours adaptés, voire parfois impossible à mener. Voyons brièvement pourquoi on ne mènerait pas un RCT. Tout d’abord, c’est évident mais on ne le dit pas toujours clairement, les RCT peuvent être contraires à l’éthique. Ainsi, dans les années 50 et 60, les Chinois ont mené des études sur ce qu’est un organe vital et ce qui ne l’est pas. Ils ont donc organisé des essais randomisés où ils ont retiré le cœur d’une personne et Oh ! Fatal ! Et ils ont laissé le cœur à un autre individu. Evidemment, randomiser les personnes et leur extraire des organes est contraire à l’éthique. Les RCT peuvent être inadaptés lorsqu’on ne peut pas isoler l’intervention de l’élément auquel on la compare, et je vais en parler dans un instant. Et troisièmement, c’est un avis personnel, lorsque l’essai ne va pas concourir à enrichir les preuves, on ne le fait pas. Donc si on ne peut pas le faire ou s’il n’est pas adapté, il reste toute une série d’autres méthodologies qui vont du recueil de l’avis des experts à l’essai non randomisé bien conçu. Chacune a ses avantages et ses inconvénients, ses pour et ses contre.

L’objectif est d’obtenir la preuve la plus solide possible compte tenu des contraintes. Nous n’avons parlé que de la théorie jusqu’à présent et maintenant je vais parler de la réalité. Tout d’abord la reproductibilité. Pourquoi est-ce important ? Idéalement, les études doivent pouvoir être répétées par des organisations différentes et indépendantes et dans des contextes différents. Une étude à elle seule ne suffit pas et elle n’a pas autant de poids que plusieurs études. Comment les études sont-elles reproduites ? Les études sont reproduites à partir des études publiées dans les journaux avec une revue par les pairs. La théorie sous-jacente à ce type de publication est que les travaux de recherche font l’objet d’un examen par les experts du domaine considéré. En théorie, la revue par les pairs est impartiale, cela signifie qu’elle doit être anonyme et indépendante. Vous envoyez un article pour qu’il soit soumis à une revue par les pairs pour un journal : imaginons que je suis un pair et les auteurs sont anonymes. Je ne sais pas qui a mené ce travail et l’auteur qui soumet son article ne sait pas que je fais partie des pairs. Cela garantit aussi la diversité d’opinions. Car si une seule personne au sein d’un journal possédait la décision concernant l’article ou les travaux, on aurait alors une dictature qui déciderait de ce qui est vrai ou faux. Il s’agit donc d’essayer de garantir que de multiples personnes se prononcent sur la qualité ou les mérites d’un travail de recherche. Pourquoi est-ce si important ? Avec ces revues par les pairs, les journaux constituent le forum où les scientifiques débattent. Les publications sont une émulation : les gens vont reproduire les résultats et les remettre en question. Elles permettent aussi de documenter ce qui se passe, parce que la science et les progrès scientifiques s’enrichissent à partir des connaissances passées. La simple publication de recherches attire l’attention sur un problème particulier et c’est la monnaie courante de nos débats – c’est-à-dire la « monnaie scientifique », la façon dont les scientifiques évaluent les choses.

Parlons maintenant de la réalité : par-delà ce beau tableau théorique, que se passe-t-il vraiment et quelles sont les implications pour la nutrition ? En haut de la diapositive, on voit la méthode scientifique que je vous ai montrée dans la première diapositive. Dans la partie inférieure de la diapositive se trouve ce qui arrive souvent, et qui est bien différent. La première étape de la méthode scientifique consiste à observer ce qui se passe mais dans la réalité, ce qui se passe souvent c’est « je vais monter quelque chose sur ce qu’ « on » m’a dit qu’« ils » voudraient établir comme vrai ». Dans le contexte Epicentre-MSF, cela pourrait vouloir dire que le responsable du programme Mali veut une étude pour démontrer la réussite du programme et que je dois trouver comment le démontrer. Au lieu de formuler une hypothèse, les scientifiques et chercheurs conçoivent alors le nombre minimum d’expériences nécessaires pour montrer que la théorie est vraie au lieu de concevoir les meilleures expériences. Parfois, certains modifient la théorie pour qu’elle s’ajuste aux données – ou l’inverse. Puis ils publient un article et prétendent qu’ils ont recours à une méthode scientifique. Ensuite, bien sûr, si quelqu’un ose critiquer, ils se défendent avec véhémence. Cela arrive souvent. J’en plaisante ici mais ce n’est pas vraiment drôle quand on y réfléchit.

Pourquoi est-ce si compliqué ? Pourquoi est-ce si difficile ? Vous voyez ici une diapositive d’une étude sur la mortalité induite par la diarrhée – on aurait pu tout aussi bien écrire nutrition. J’ai essayé d’imaginer une situation où quelqu’un me demanderait « je voudrais que vous réalisiez une étude qui montre que l’incidence de la diarrhée a été réduite de moitié en 2009 ». Impossible de le faire dans un RCT parce que des milliers de choses se produisent et que si l’on essaie d’isoler un élément parmi ces choses, c’est très difficile. Ce n’est pas impossible et je n’essaie pas de dire que vous ne devriez pas le faire, mais je mets simplement en évidence le problème posé par une telle situation.

J’ai isolé ici une dizaine de problèmes parmi ceux qui sont couramment rencontrés. Le premier et principal problème est très souvent que l’hypothèse ou l’objectif de l’étude n’est pas clair ou incroyablement vague. Il y a également la difficulté liée à des interventions multiples, comme l’indiquait la diapositive précédente.

Ensuite, il y a la question des individus dans le contexte de la recherche scientifique : si nous sommes de bons médecins, nous mettons la santé du patient au premier plan, qu’il participe à une étude ou pas – nous devrions, mais cela ne marche pas toujours dans le contexte d’une étude. Par ailleurs, le contexte dans lequel l’étude est menée doit rester le même, demeurer comparable, ce qui est une difficulté récurrente. Ces études sont onéreuses. Leurs résultats ne sont pas immédiatement disponibles. Parfois les connaissances évoluent plus vite que le calendrier de l’étude lui-même : on peut commencer une étude qui va durer, disons, deux ans mais pendant ces deux années d’autres choses peuvent arriver : d’autres travaux s’achèvent et d’autres connaissances sont accumulées. Les scientifiques et les lecteurs commettent aussi souvent des erreurs d’interprétation des statistiques ou de la signification des chiffres et des résultats. Rony Brauman qui est ici en parlera bien mieux que moi. Ce n’est pas parce qu’une chose est quantifiée qu’elle devient scientifique, ni légitime.

Il en va de même avec les publications, c’est ce que Rony Brauman a évoqué il y a quelques instants mais je vais le dire de façon un peu plus abrupte. Les publications souffrent de nombreux biais. Le premier est que si l’on mène une étude et qu’on veut bien faire les choses, il faut qu’elle soit publiée dans un journal afin d’entrer dans le corpus de données scientifiquement prouvées pour, au bout du compte, servir à l’élaboration d’une politique scientifique ou médicale. Or, si le résultat d’une étude scientifique est « nul », elle devient inintéressante et a peu de chance d’être publiée, ce qui constitue un biais très important. Il y a ensuite la question de la langue : ici je parle en anglais, c’est un bon exemple. Les sujets sont autant de biais : il y a beaucoup plus d’études publiées sur le Viagra que sur la malnutrition. Il y a même des biais liés au titre des études scientifiques, des titres accrocheurs, percutants, que les gens apprécient. Il y a aussi le biais « j’ai une dette envers toi », très fréquent : si j’examine l’article et même si théoriquement je ne connais pas l’auteur, il est possible que je sache qui l’a rédigé et je pourrai me dire : « l’étude est mauvaise mais je connais celui qui l’a écrite, il m’a déjà aidé, il est sympathique. Je ne vais pas refuser l’article ». Il y a aussi le biais « auteur considéré », on pourrait appeler ça le « biais Robert Black » :Professeur et Président, Bloomsberg School of Public Health, Université Johns Hopkins.les scientifiques jouissant d’une grande réputation peuvent écrire ce qu’ils veulent et franchement, je ne crois pas que leurs articles risquent d’être refusés. On trouve également le biais « belligérant » : les gens rejettent les articles simplement parce qu’ils ont le pouvoir de le faire. Et la probabilité d’être publié est très faible lorsque l’on n’a jamais publié auparavant, c’est le biais de « l’auteur inconnu ». Cela rend les choses très difficiles. Les auteurs plus expérimentés peuvent ajouter leur nom à l’article pour donner un coup de pouce à un jeune auteur, parce que même si l’étude a été bien menée il est très peu probable qu’elle soit publiée.

Pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela ? Pourquoi est-ce important ? Cela soulève la question de savoir pourquoi nous entreprenons des études scientifiques. Il y a trois raisons principales pour le faire. En premier lieu, nous menons des études scientifiques quand nous ne savons pas, quand nous ne connaissons pas et c’est souvent de la recherche de base. En deuxième lieu, nous le faisons lorsqu’il n’y a pas suffisamment de consensus sur ce qu’il faudrait faire, sur le traitement approprié. La troisième raison – qui est souvent le champ d’intervention d’Epicentre – c’est lorsqu’il existe un consensus mais qu’il n’est pas mis en œuvre pour une raison ou une autre. Par exemple, pourquoi les protocoles des pays sont-ils différents pour les ACT ou le traitement du VIH ? Lorsqu’on sait quel peut être le traitement approprié pour une maladie donnée et qu’il n’est pas utilisé, on a besoin de preuve pour le démontrer. Les raisons pour lesquelles il n’est pas utilisé peuvent n’avoir rien à voir avec la science : elles peuvent relever de l’ignorance, ou être le résultat d’un choix de ne pas suivre un protocole qui est inabordable, ou encore de motifs politiques ou culturels. Quoi qu’il en soit, on peut vouloir démontrer qu’un protocole particulier peut s’appliquer même dans les contextes où ces considérations peuvent apparaître.

Pour répondre à la question de Jean-Hervé : peut-on évaluer un traitement de la même façon qu’on évalue un programme ? Non. Le choix de la conception de l’étude, si on choisit de réaliser une étude scientifique, doit dépendre de la question à laquelle on essaie de répondre, des contraintes rencontrées et, bien entendu, du niveau de preuve recherché. Faire une évaluation rapide d’un programme et réaliser un RCT sur cinq années sont deux entreprises très différentes : les objectifs diffèrent, les publics ciblés ne sont pas les mêmes, et les raisons de leur réalisation sont différentes. Mais surtout, quand on évalue un programme, on évalue un ensemble de choses simultanément – Michelo a parlé de « package » ce matin – et non une chose en particulier.

Pourquoi cela est-il difficile dans le cas de la malnutrition ? La décision d’élaborer un programme ou une politique peut reposer sur autre chose que la science. Il peut s’agir d’arguments d’équité ou de justice ou d’autres facteurs, qui ne s’appuient pas sur une étude scientifique. Le langage scientifique et le processus scientifique, outre qu’ils sont très importants en soi, sont aussi des outils à la disposition des personnes, qui vont décider quand les utiliser ou ne pas les utiliser, en fonction de la pertinence à le faire. Ceci vaut pour des organisations humanitaires comme MSF. Lorsque nous élaborons un argumentaire, nous allons parfois utiliser des arguments scientifiques, parfois pas. J’ose espérer que c’est surtout pour cette raison que je fais ce travail, et que la CAME existe, et que le CRASH existe. Il y a différentes manières ou moyens pour atteindre nos objectifs, et la science en est un parmi d’autres.

DISCUSSION DE LA PRÉSENTATION DE REBECCA GRAYS

Jean-Hervé Bradol

– Pour lancer la discussion : doit-on utiliser du lait dans les compléments alimentaires donnés aux enfants qui présentent une malnutrition aiguë modérée ? Beaucoup d’éléments d’information scientifique sont en faveur de l’utilisation du lait, par contre son prix est un obstacle. En lisant le compte rendu d’une des dernières réunions du groupe de travail international sur la nutrition de MSF, on remarque qu’une de nos équipes associée à une université danoise, à l’OMS et au PAM souhaite étudier la composition de l’aliment à prescrire en réponse à la malnutrition aiguë modérée. Il est proposé une étude à trois bras : un groupe reçoit un mélange de farines et de lait, un autre groupe seulement des farines et un troisième ne reçoit rien du tout. Est-ce que cette proposition d’étude correspond bien à l’état des sciences ? Est-ce qu’il y a encore besoin de vérifier que le lait est utile pour traiter la malnutrition infantile ? Estce bien éthique de planifier un tel essai ? Mon opinion est qu’un tel travail n’est ni scientifique, ni éthique.

Jean Rigal, directeur médical, MSF, Paris

– Il n’y a pas de raisons valables de remettre en question la place du lait dans l’alimentation du jeune enfant. L’expérience européenne est édifiante sur ce point.

Susan Sheperd

– Les RCTs sont nés dans un contexte particulier, en réaction à l’introduction de nouveaux médicaments dotés d’effets secondaires sévères, dont l’efficacité n’avait pas été scientifiquement établie en comparaison du traitement antérieur, la référence. La même méthodologie ne s’applique peut-être pas à d’autres questions.

Rebecca Grays

– Les études scientifiques conduites sur nos terrains doivent-elles répondrent aux mêmes standards que ceux en usage à Paris ? Il est possible de réaliser des RCTs dans des environnements très différents les uns des autres. Est-ce souhaitable ? Non, si l’objectif n’est pas d’isoler l’effet d’une intervention, d’un traitement par rapport à d’autres. Plus largement, la question principale n’est pas toujours scientifique, il existe d’autres registres argumentaires parfois mieux adaptés au problème examiné.

Rony Brauman